呼吸器の病気

上気道疾患

猫上気道呼吸器感染症(FURTD)

FURTDは猫好き界隈で『猫カゼ』と呼ばれている疾患で、主に猫ヘルペス1型(FHV-1)あるいは猫カリシウイルス(FCV)などのウイルスや細菌の単独あるいは複合感染によって発症する感染症です。発症から10日以内を急性型と呼び、難治性の場合や感染症以外の疾患(アレルギー、異物、腫瘍など)が併発している場合は発症から11日以上継続し、慢性型へと移行することもあります。

症状

下記表のような症状が一般的です。

| 臨床徴候 | FHV-1 | FCV | B.bronchiceptica | C.felis |

|---|---|---|---|---|

| 全身性倦怠感 | +++ | + | + | + |

| くしゃみ | +++ | + | ++ | + |

| 結膜炎 | ++ | + | - | +++ |

| 流涎 | ++ | - | - | - |

| 眼脂 | +++ | + | (+) | +++ |

| 鼻汁 | +++ | + | ++ | + |

| 口内炎 | (+) | +++ | - | - |

| 角膜炎 | + | - | - | - |

| 咳 | (+) | - | ++ | - |

| 肺炎 | (+) | (+) | + | + / - |

| 跛行 | - | + | - | - |

表:FURTDの主な臨床徴候

左図:FHV感染猫の典型的な臨床兆候

重度の眼脂とくしゃみを認める。

治療法

無治療で自然軽快することが多いですが、発熱や食欲不振、膿性鼻汁がある場合は抗菌薬や抗ウイルス薬、インターフェロン療法を行うとともに皮下点滴などの対症治療を実施します。

犬の短頭種気道症候群

犬の短頭種気道症候群はブルドッグ(イングリッシュ・ブルドッグ、フレンチ・ブルドッグ)、キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル、シー・ズー、パグ、ボストン・テリア、ペキニーズ、ボクサーといった短頭犬種に認められる疾患です。短頭犬種は、鼻が狭い、軟口蓋(のどの組織)が長い・分厚い、気管が狭くて細いなど、一見すると個性と考えられるこれらの先天的な解剖学的特徴によって常に息が吸いにくい疾患です。さらにこの息が吸いにくい状態が持続すると、咽頭虚脱、喉頭小嚢外転、喉頭虚脱、気管支虚脱などの二次的な変化をきたし、より症状が重篤化していく慢性進行性および複合的疾患でもあります。特に高温多湿の環境下(夏など)ではさらに呼吸状態が悪化し、熱中症に陥りやすいため要注意な疾患です。疾患の問題点はこの病気への理解が少ないことです。“短頭種だからこんな呼吸だよね”とよく耳にしますが、それは動物から発せられた呼吸困難のサインです。立派な疾患であり治療を行うことで呼吸が楽になるということを飼い主、獣医師ともに理解しなければならない疾患です。

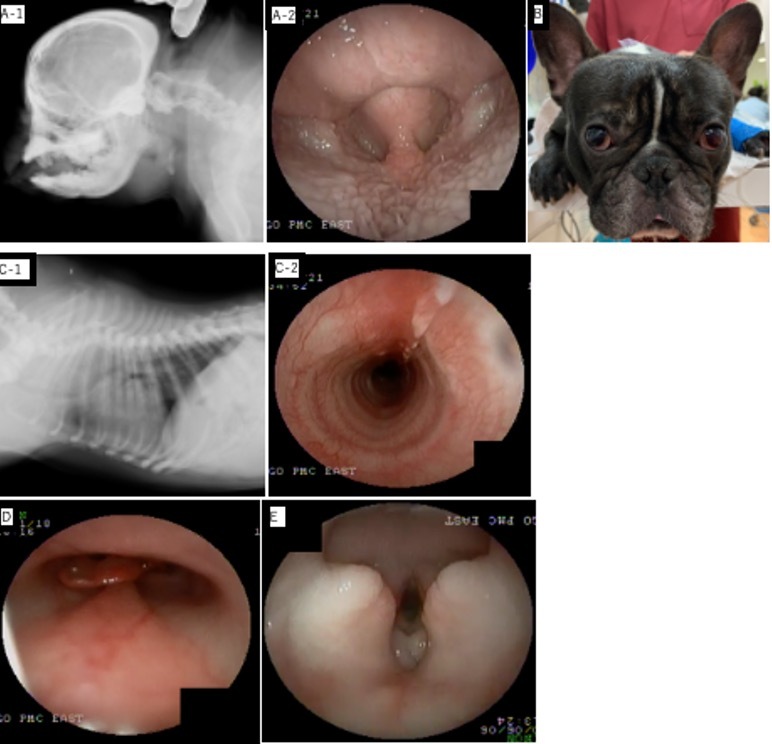

図:一次性および二次性病変所見

A: 軟口蓋過長

A-1: X線検査では軟口蓋の肥厚, 過長の程度が評価できる

A-2: 確定診断は内視鏡下で軟口蓋が喉頭蓋の先端を顕著に超えている所見より診断する。

B: 外鼻孔狭窄 外鼻孔は狭小化している

C: 気管低形成

C-1: X線検査で全域にわたって気管が狭窄している。

C-2: 気管支鏡検査では膜性壁の筋肉は欠損し, 気管軟骨は気管輪は狭まっている。

D: 鼻咽頭鼻甲介 鼻咽頭内に鼻甲介が逸脱している

E: 喉頭虚脱ステージ1 喉頭小嚢の外転を認める。

症状

いびき、睡眠時無呼吸症候群、頻呼吸やチアノーゼ(興奮時)、呼吸時のガーガー音・ブーブー音、失神、運動を嫌がる、咳など。嘔吐などの消化器症状も比較的多く認められます。

治療法

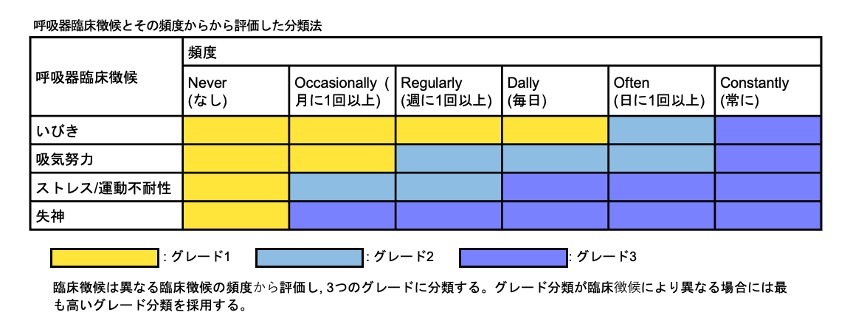

多くは外科的治療(外鼻孔拡張、軟口蓋切除など)が必要となります。前述したように本疾患は複合疾患であるため、検査結果次第では複数の手術を同時に実施する場合があります。手術の適応かどうかはグレード分類により決定します。手術適応はグレード2以上で実施し、グレード1の場合には経過観察とし、症状の悪化が見られれば手術となります。当院呼吸器科では、手術前にX線透視検査や内視鏡検査を必ず実施し、手術が必要な部位を検査結果に基づいて個別化でプランニングしています。

表:短頭種気道症候群のグレード分類法について

鼻咽頭狭窄

鼻咽頭狭窄は鼻咽頭部の内腔が閉塞してしまう疾患です。若齢〜中年齢での発生が多く、犬よりも猫で多く見られます。原因は、上気道の持続的な感染、麻酔後の逆流、嘔吐物の吸引、外傷などに続発することがほとんどです。

症状

鼻閉音、いびき、開口呼吸、努力性呼吸、嚥下困難など。このような様子が数ヶ月〜数年持続している場合もあります。慢性鼻炎を併発している場合には鼻汁やくしゃみなどの鼻炎症状も見られます。

治療法

鼻咽頭狭窄の治療の第一選択は鼻咽頭バルーン拡張術です。狭窄した鼻咽頭にバルーンを設置し拡張させることで狭窄部位を広げます。1回の拡張では不十分なことが多く、2~3回拡張することで治療成績が上がります。また慢性鼻炎を併発している場合には同時に鼻炎に対する治療も行います。

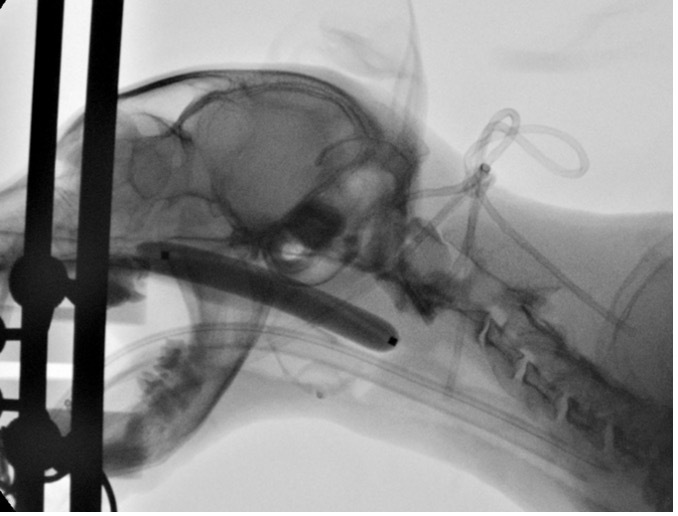

図:バルーン拡張術実施時のX線透視画像

治療前と治療後2ヶ月目の比較

バルーン拡張術後に鼻咽頭が開いていることがわかる

喉頭麻痺

喉頭とは『のど』のことで発声、嚥下そして呼吸と3役も担っている重要な器官です。喉頭麻痺とは喉頭を支配する神経障害により発声、嚥下、呼吸のうち特に呼吸に対して障害をきたすことで呼吸困難を惹起する疾患です。喉頭麻痺はさまざまな要因で発生すると報告されていますが、最も一般的な原因は高齢の大型犬で見られる、高齢性喉頭麻痺多発神経障害症候群に起因すると海外では報告されています。国内では大型犬の飼育等数が少ないこともありミニチュア・ダックスフントなどの小型犬での発症も多いと言えます。

症状

声の変化(かすれるなど)、えずき、疲れやすい、息が吸いづらい様子がある、呼吸時のひゅうひゅう・ぜいぜい音など。

特に高温多湿環境下や激しい運動時に呼吸困難を呈することがあります。

治療法

喉頭麻痺は基礎疾患によって治療が異なりますが、最も一般的な高齢性喉頭麻痺多発神経障害症候群の場合では根本的な治療はありません。喉頭麻痺に対する治療ではなく。呼吸困難という症状を緩和させるための治療となり、外科治療と外科治療があります。普段の呼吸状態が比較的落ち着いている場合は抗炎症剤の投与や安静、室温管理や運動制限などで経過観察を行う場合もあります。内科治療で改善がない、呼吸困難を繰り返してしまう場合は外科治療をご提案します。片側被裂軟骨側方化術(tie-back術)という片側の喉頭の軟骨(被裂軟骨)に糸をかけて牽引し、気道を広げる手術が最も一般的です。物理的に喉を広げるため、術後合併症として誤嚥性肺炎のリスクが挙げられ、注意は必要ですが、多くの場合で呼吸状態の改善が認められます。また巨大食道症などの併発疾患を有する場合には永久気管切開術という気管に空気孔を作ることで気道を確保する手術を行います。

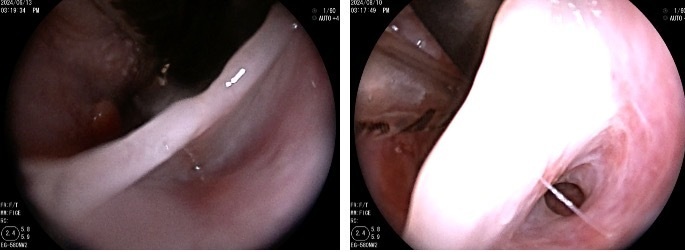

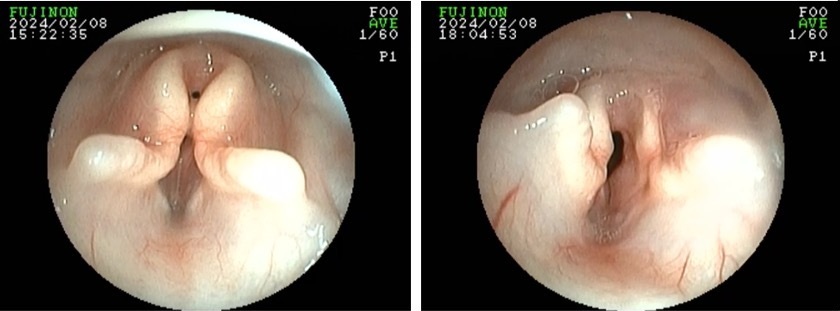

手術前の喉頭内視鏡と手術後の喉頭内視鏡

術前は喉頭軟骨の不動化が見られ喉頭麻痺と診断

術後左側の披裂軟骨が開いていることがわかる

| 喉頭麻痺の原因 |

|---|

| 先天性 |

| 遺伝性 |

| 喉頭麻痺:ポリニューロパチー複合体 |

| 偶発的外傷 |

| 頸部の貫通性外傷 |

| 絞扼性外傷 |

| 医原性外傷 |

| 前胸部外科 |

| 動静脈開存症/血管輪異常症の整復 |

| 甲状腺切除/副甲状腺切除 |

| 気管手術 |

| 腹側減圧術 |

| 頸部/胸腔内腫瘍 |

| リンパ腫 |

| 胸腺腫 |

| 甲状腺癌/異所性甲状腺癌 |

| 神経筋疾患 |

| 高齢性喉頭麻痺多発神経障害症候群 |

| 内分泌疾患(甲状腺機能低下症、副腎皮質機能低下症) |

| 免疫介在性 |

| 感染性 |

| 重症筋無力症 |

| 多発性筋症 |

| 全身性エリテマトーデス |

| 中毒(鉛、有機リン酸塩) |

表:喉頭麻痺の主な原因

一般的な後天性特発性喉頭麻痺は高齢性喉頭麻痺多発性神経障害症候群のこと。

MacPhail CM. Laryngeal Disease in Dogs and Cats: An Update. Vet Clin North Am Small Anim Pract. 50: 295-310, 2020.より引用・改変