神経・筋肉の病気

椎間板ヘルニア

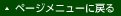

椎間板ヘルニアとは

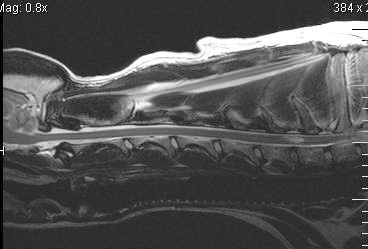

正常な脊椎と脊髄

ハンセン1型

ハンセン2型

ハンセン1型椎間板ヘルニア

ハンセン2型椎間板ヘルニア

臨床症状

急性あるいは慢性にヘルニアを起こした部位よりも後ろ側に症状が出ます。

胸腰部椎間板ヘルニアでは症状の重症度は以下の5段階に分類されており、特にグレード5の患者では早期の手術が推奨されています。

| グレード | 歩行 | 症状 |

|---|---|---|

| 1 | ○ | 背中の痛みのみで神経の機能は正常。階段を上りたがらない、背中がいつもよりアーチ状になっている、抱き上げた時にキャンという、跳んだり跳ねたりしない、などの症状が多い。 |

| 2 | ○ | 両後肢にふらつきがあるものの、身体を支えて四肢で歩くことができる。 |

| 3 | △ | 両後肢は多少動くものの身体を支えることができない。前肢だけで歩く。 |

| 4 | × | 下半身は全く動かず尻尾も振ることができないが、後肢の感覚は残っている。自力での排泄が不可能なことが多い。 |

| 5 | × | 下半身は完全に麻痺しており、動かすことも出来ず感覚も全く無い。自力での排泄は不可能。 |

治療法

1. 内科療法

2. 外科療法

頸部椎間板ヘルニアの症状

内科療法

外科療法

重い脊髄損傷のため下半身麻痺になった動物のケア

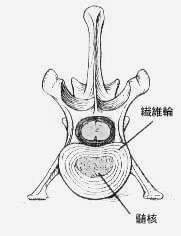

重症筋無力症

重症筋無力症とは?

臨床症状

診断

治療

予後

狂犬病

狂犬病とは?

狂犬病は、ラブドウイルス科に属する狂犬病ウイルスに感染することで発症するウイルス性疾患です。

全ての哺乳類が感染・発症するため、日本語で狂犬病と言われているものの、犬に固有の病気ではありません。

狂犬病を発症した動物に噛まれることで感染を起こし、体内に入ったウイルスは筋肉から末梢神経へ入り、脊髄を経て最終的に脳へと到達します。

また、唾液腺にもウイルスが含まれるため咬傷によって感染を起こします。

現在、日本を含めた世界のごく一部の国・地域には狂犬病が存在しておりませんが、全ての哺乳類が感染発症するため一旦野生動物にウイルスが入ってしまうと排除することがほぼ不可能な状態になります。

これらのごく一部の国・地域を除いて狂犬病は世界中に存在し、ポピュラーな病気です。

幸いウイルス自体はあまり大きな変異を起こさないので既存のワクチンが極めて有効であり、狂犬病は予防できる病気として世界中で認識されています。

日本は1957年を最後に国内での狂犬病が確認されていませんが、グローバル化の進んだ現代では、いずれ狂犬病が再び日本に入る日が来ることが現実的な懸念となっています。

狂犬病の最大の脅威は、死亡率が100%だという点です。

感染が疑われるような事態の後にすぐにワクチンを複数回打つことでウイルスが中枢神経組織へと侵入することを食い止める手立てが取られますが、一旦脳脊髄に侵入して発症すると治療方法はありません。

狂犬病は定期的なワクチンによって予防できる病気ですので、定期的なワクチンをきちんとしてあげましょう。

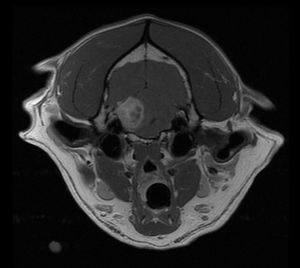

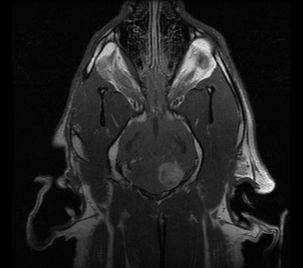

キアリ様奇形

キアリ様奇形とは?

臨床症状

診断

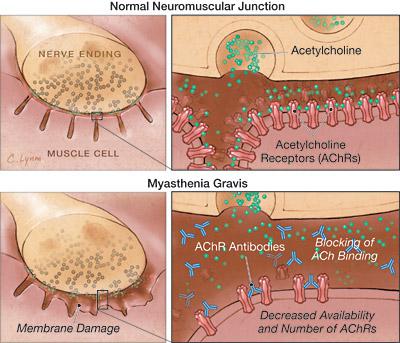

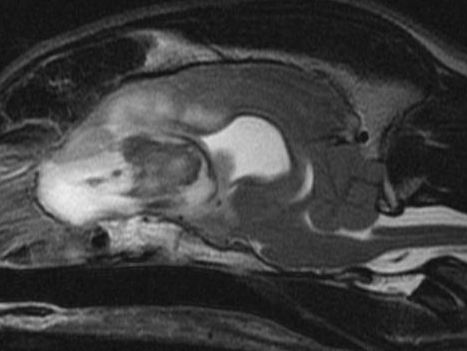

キアリ様奇形と脊髄空洞症

診断には病歴、神経学的検査とMRI検査が必要です。

ただし、臨床症状を伴わない動物でもMRI上でキアリ様奇形が認められることがありますので、診断は注意深く行わなくてはなりません。

また、本症に併発して他の先天性奇形が認められることも珍しくないため、場合によっては全体像を把握するためにCT検査が必要になります。

画像診断のジレンマ

治療法

1) 内科的治療:小脳による脳幹の圧迫や脊髄空洞症による痛みや不快感を軽減するために内服薬を使用します。

2) 外科的治療:後頭骨の一部を除去し、小脳による脳幹への圧迫を軽減します。

予後

ウォブラー症候群

ウォブラー症候群とは

病因

臨床症状

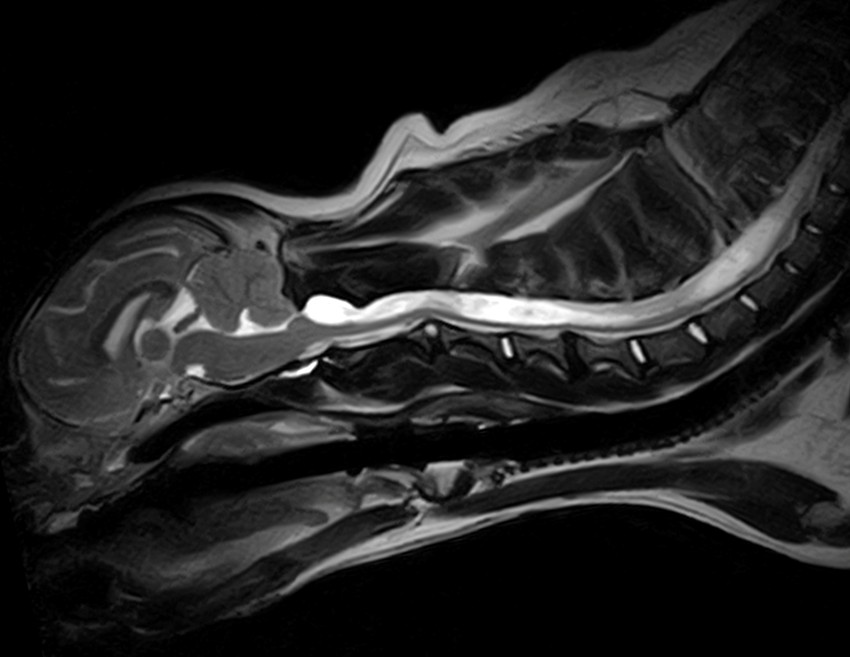

診断

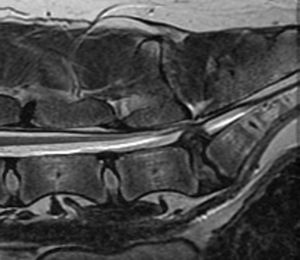

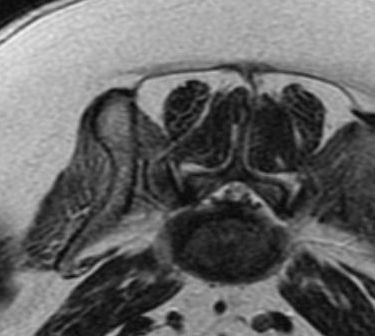

MRI T2強調 矢状断像:脊髄内の白い部分が慢性脊髄障害による病変

T2強調 横断像(左:病変部位、 右:正常な部位)

|

|

この様な両側からの骨組織増生による圧迫は若い超大型犬種に多く見られます。

治療法

内科的治療法

脊髄内の腫れや炎症を抑えるためにステロイド剤の投薬、安静や運動制限を行います。

手術法

104頭のウォブラー症候群患者に対する回顧的研究

| 改善 | 変化無し | 悪化 | 中央生存期間 | |

|---|---|---|---|---|

| 内科的治療(67頭) | 54% | 27% | 19% | 36ヶ月 |

| 外科的治療 (37頭) | 81% | 3% | 16% | 36ヶ月 |

Da Costa et al_2008_Journal of American Veterinary Medical Association

まとめ

変性性脊髄症

変性性脊髄症とは

4つの病期

| ステージ1 | 両後肢のふらつきが認められるが、まだ四肢での歩行が可能 |

|---|---|

| ステージ2 | 両後肢の麻痺が進行し、後肢での歩行が困難。前肢は正常。 |

| ステージ3 |

前肢にもふらつき、ナックリングが認められるが、まだ歩行可能。

多くの場合、この時期までに自力での排泄も困難になる。この時期には下半身の筋肉がひどい萎縮を起こす。

|

| ステージ4 |

四肢が麻痺してしまい、歩行が不可能。呼吸困難、発声障害、嚥下困難なども起こる。全身に重度の筋萎縮が認められる。本疾患の末期で、生活の質が著しく低下する。

|

原因

診断

治療法

脊椎骨折

脊椎骨折

また、怪我をした動物が動き続けることで脊髄障害が更に悪化することがあります。

全身の評価

診断

脊椎骨折自体の評価は、歴史的には無麻酔で検査が可能なレントゲン検査が用いられてきましたが、Kinnsらによる報告では、脊椎骨折や亜脱臼を検出する感受性はそれぞれ72%と78%であり、複数箇所で骨折・脱臼を起こしていることもあるため、CTによる評価が推奨されます。また、脊髄障害の重症度の把握のため、MRIによる評価も併せて行います。

治療

脊椎骨折の治療には、保存療法と外科手術があります。

保存療法

外科的治療

骨折部位によってはプレートとスクリューによる固定も可能な場合がありますが、最も効果的な椎体固定術は、陽性ネジピンあるいはスクリューと骨セメントによるものです。この手術を行うには清潔な手術環境が必要です。

予後

痙攣

痙攣とは?

原因

痙攣の原因は様々で、特発性てんかん、脳炎、脳腫瘍、脳梗塞、外傷などの「脳自体の病気」だけでなく、他の臓器の病気によって引き起こされることもあり、原因を特定するには様々な検査が必要です。脳が原因の痙攣を「てんかん発作」と呼び、他の臓器が原因の痙攣を「反応性発作」と呼びます。

診断

治療

痙攣と“てんかん”

これは緊急!

以下のような場合には緊急的な治療が必要ですので、痙攣の原因に関わらず近くの救急動物病院まで速やかに連れて行ってあげて下さい。

1.てんかん重積

1回の発作が5分間以上続いた場合、あるいは意識が正常に戻る前に2回目以降の痙攣が起こった場合には、てんかん重積と呼ばれ緊急的な対応が必要となります。場合によっては生命に関わる事態にもなりえます。

2.群発性発作

24時間以内に発作が2回以上起こった場合を群発発作と呼びます。群発発作も頻回に発作を繰り返す場合には緊急対応が必要となります。

水頭症

水頭症とは?

症状

診断

特に小型犬では臨床的には正常でも水頭症を思わせる脳室拡大が認められることも多いため、MRI上での脳室拡大だけで水頭症の診断は下せません。診断には患者の年齢、病歴や神経学的検査がとても大切です。また、場合によっては超音波検査を用いて脳圧亢進の有無を調べることもありますが、主観性の高い検査なため経験の多い獣医師が行うことが勧められます。

治療

通常は内科療法により脳圧を下げる治療や脳脊髄液の産生を抑える治療を行いますが、内科療法に反応しない症例では脳室内の脳脊髄液を腹腔内に流す管を設置する手術(VPシャント)を行います。VPシャントは感染の危険性が高いことから、クリーンルームの手術室を備えた施設で十分な準備を行って行うことが必要です。術後の短期的な経過は比較的良好ですが、長期的にはシャントに感染や詰まりなどの問題が多く起こること報告されています。

予後

脳腫瘍

脳腫瘍とは

種類

脳の腫瘍は、脳から発生したもの(=原発性脳腫瘍)と、身体の他の場所に出来たガンが転移した場合(=転移性脳腫瘍)があります。

脳原発性腫瘍

一方、脳や脊髄自体がガン化する場合には、脳の中に腫瘍が隠れています。グリア細胞腫と呼ばれるものが多く、これ自体も数種類に分類されます。また、脳内にある脳室から発生する脈絡叢腫や上衣腫なども散見されます。

転移性腫瘍

身体の様々な部位に出来た腫瘍が転移することが知られていますが、犬で最も多いのは血管肉腫という悪性腫瘍であることが報告されています。

症状

脳腫瘍ができた場所によって様々な症状が起こりますが、犬ではてんかん発作が最も多く(45%)認められたと報告されています。一方で猫の場合には、元気がない、食欲がない、何となく様子がおかしい、などの漠然とした症状が多いことが知られています。その他、歩き方がおかしい、身体が曲がってしまう、性格の変化、行動パターンの変化、ゴハンの飲み込みが困難、何処か分からないが全身が痛そう、などの様々な症状が認められます。また、亡くなってしまった後の死後の解剖で脳腫瘍が発見されることも珍しくありません。

診断

MRIは脳腫瘍の診断には欠かせないものですが、まずはご家族からお話を伺い、年齢、臨床経過や神経学的検査によって脳腫瘍の疑いがどの程度強いかを判断します。

MRIには全身麻酔が必要となりますので、リスクや疑いの強さなどを総合的に考慮してそれぞれのご家族にとって一番良い方法を一緒に考えていきます。

MRIなど画像診断の進歩は著しいものがありますが、脳腫瘍などの病気をMRIだけで断定、あるいは腫瘍の種類を特定することは経験を積んだ専門医でも難しいということが報告されており、場合によってはもう一歩踏み込んだ検査などのお話をすることがあります。

治療法

1.緩和療法

手術や放射線治療などの積極的な治療は行わず、症状の緩和を目的とした治療です。

基本的には毎日の飲み薬を用いた在宅治療となります。

2.放射線治療

3.外科治療

脳腫瘍の場所と種類によっては手術が可能です。

4.化学療法

それぞれの動物とご家族のために、これらの治療法の中から最適なものをご相談しながら決定します。

環椎軸椎亜脱臼

環椎軸椎亜脱臼とは

症状

診断

治療

肉芽腫性髄膜脳脊髄炎・壊死性脳炎

脳炎・髄膜炎について

しかし、特に犬では病原体が見つからないタイプの脳炎が最も多く、詳細な原因は解明されていないものの、免疫介在性の疾患(免疫システムが異常を来たし、自分の身体の一部を攻撃してしまうもので、アレルギー反応と類似)であることが疑われています。この免疫介在性が疑われる髄膜脳炎には、肉芽腫性髄膜脳脊髄炎(GME)、壊死性脳炎(NME、NLE)、ステロイド反応性髄膜炎動脈炎(SRMA)などが含まれていますが、特に前者2つの確定診断には脳組織の病理検査が必要となります。

GME

壊死性脳炎

パグ、ヨークシャーテリア、フレンチブルドッグ、チワワなどで報告があり、名前の通り脳組織の一部が壊死を起こすことが特徴の一つです。比較的若い犬に多く認められますが、10歳齢の報告もあり、GMEと同様に幅広い年齢層で罹患する可能性があります。

SRMA

症状

脳や脊髄の中でどの部分がどの程度炎症を起こすかによって様々な症状が認められます。てんかん発作、頸部痛、歩様異常、身体の麻痺などの明らかな神経の症状を起こすことが多いですが、一方で何となく元気がない、どこかを痛がる、食欲がない、などの原因を特定することがとても難しい場合も少なくありません。

診断

壊死性脳炎は一般的に治療に対する反応が思わしくないため、様々な研究者や獣医神経科医、病理医などが生前診断を模索していますが、現段階では脳組織の一部を採取せずに壊死性脳炎やGMEを確定診断する方法はありません。しかしながら、脳組織の生検には特殊な機器が必要となり危険を伴いますので、多くの場合は犬種、年齢、臨床経過、MRI検査の結果や脳脊髄液検査の結果などを総合的に判断して暫定的な診断を下します。

治療

免疫介在性疾患であることが疑われる場合には、ステロイド剤や免疫抑制剤を併用することが一般的です。様々な免疫抑制剤の治療効果が報告されていますが、どれも規模が小さく、確定診断が行われていないものや、治療後の経過が悪くて亡くなってしまった症例に使用した治療方法を比較検討するという手法がとられていることもあり、数多くある研究を比較検討する上で大きなジレンマとなっています。そのような状況ですので、獣医神経科医によって最初に使われる免疫抑制剤は数種類に分かれます。

予後

馬尾症候群

馬尾症候群とは

臨床症状

症状が進行すると、腰仙部の痛みと後肢の跛行以外に後肢の筋肉が萎縮し、後肢の不全麻痺、排尿機能不全、排便困難などの症状も認められるようになり、場合によっては治療後の経過が思わしくなくなります。

診断

馬尾症候群の正確な診断と最適な診断・治療には獣医神経科専門医への受診が強く勧められます。電気生理学的検査も診断の補助および治療方法の選択に有効活用されることがあります。

治療法

内科的療法

硬膜外麻酔

外科的療法

また、椎体に不安定性がある場合や椎間孔狭窄がある場合などに椎体をスクリューなどのインプラントを用いて固定することがありますが、この手術にはインプラントの破損、感染、関節突起骨折、馬尾神経の損傷などのリスクを伴うため症例の選択には十分な注意が必要です。

予後

前庭疾患

前庭疾患とは

臨床症状

両側の平衡感覚が異常を来たすと首の傾きや眼の揺れなどはそれほど認められませんが、特徴的な歩き方や首の動きをすることが多く、足を上げたりジャンプする際にバランスを失ってふらつく症状が多く認められます。

原因疾患

- 三半規管が障害を受ける疾患:内耳炎、ポリープ(猫)、耳の中の腫瘍、外傷、内耳に毒性のある薬物の投与、特発性前庭障害、甲状腺機能低下症

- 脳幹の疾患:脳腫瘍、脳炎、脳梗塞、メトロニダゾール中毒、甲状腺機能低下症、外傷

診断方法

CTスキャンは中耳炎など耳の病気を診断するためによく使われますが、脳幹にも病気がある場合には見逃すことが少なくない上に、中・内耳炎と脳幹の疾患が併在することがあるため、脳幹の病気が疑われる場合には推奨されません。MRIを行うと中・内耳の病気も脳幹の病気も見ることができるので、多くの神経科医はMRI検査を行います。また、場合によっては特殊な電気生理学検査(ABR:聴性脳幹反応)を行うこともあります。

治療方法

メトロニダゾールは下痢などの治療によく使われる抗生物質ですが、長期間飲んだり肝機能が低下していて十分に代謝できない状態だと中毒を起こすことがあります。通常は休薬と2~4日間の入院治療で回復します。