総合診療科

雷!怖がっていませんか?

だんだん蒸し暑くなってきましてね。

夏の準備できていますか?

暑さ対策はもちろんですが、季節的に気をつけないといけないのが雷やゲリラ豪雨です。

私達もちょっと怖いですよね。

ワンちゃんやネコちゃん達も怖いと感じていて、中には過剰に反応してしまいパニックになったりすることも。

気象状況のため避けることができませんが、出来るだけ落ち着いて生活できるようにするにはどうしたら良いか考えていきたいと思います。

【ワンちゃん、ネコちゃんは雷が苦手】

何に反応しているかはっきりわかっていませんが、ワンちゃんやネコちゃんは雷や大雨が苦手です。

個体差はありますが、雷や大雨に対して生命の危険があると感じ、怖がったり回避しようとしていると考えられています。

●大きな音や光

人よりも聴覚が優れているので、遠くでなっている音が聞き取れ、より強い音で響いていると言われています。

●静電気の刺激

静電気を感じ取り不快感を抱いている可能性があります。毛がフサフサなワンちゃんに多いとされています。

●気圧の変化

てんかん発作の持病を持っていたり、高齢である場合、気圧の変化によって体調を崩すことがあります。

●いつもと違う風・空気中の匂いなど

【怖がるようになってしまった理由として】

●もともとの気質や生まれた時の飼育環境

生まれつき音に敏感になりやすい気質を持っていたり、飼い主さんのお家に来る前にストレスのある環境にいたりすると刺激に敏感になることがあります。

●社会化期の学習不足

いろいろなものに慣れやすい時期(だいたい生後2週令〜12週令)に学習する機会がないと刺激に敏感になり、恐怖や不安を感じやすくなります。

●突然の雷や激しい雨で怖い思いをしたことがある。

●飼い主さんが雷を怖がっているのを見て学習してしまった。また、飼い主さんが必要以上になだめたり優しくしてくれた。

飼い主さんが怖いものは自分にとっても怖いものと思ってしまうことがあります。

また、雷が鳴った時、ぎゅっと抱っこしたり、大丈夫だよとなだめたりするとやっぱり怖いものなんだと学習して、より怖がるようになってしまうことがあります。

●高齢、体調不良などで不快感や不安感が強くなることがあります。

恐怖や不安症状としては、うろうろして落ち着かない・呼吸が速くなる・震える・隠れる・逃げる・よだれが出る・吠え続ける・排泄の失敗・下痢嘔吐・けいれんなどいろいろあります。

【症状が出た時にして欲しいこと】

●いつも通りでいる

飼い主さんはいつも通りでいて下さい。飼い主さんが不安そうにしていたり、過剰にスキンシップを取ったり、声がけをすることで不安感を募らせてしまいます。まずはなるべく平然と振る舞ってください。

●安全の確保

パニックになって逃げ出そうとしたり、暴れたりすることがあるので、脱走しないようにドアや玄関をきちんと閉めておいてください。また、室内に安心できる場所を作っておいてもらうのも良いと思います。

●怒ったり罰を与えたりしない

怖がって排泄の失敗をしてしまったり、落ち着かない行動をしていても叱ったりしないでください。恐怖行動がひどくなる原因にもなります。

●症状がひどい場合は動物病院へ連絡

けいれんや下痢嘔吐が止まらないなど症状がひどい場合は、緊急事態なので動物病院に連絡して受診してください。

【対策をしておきましょう】

●天気予報のチェックと飼育環境の工夫

天気予報で雷などが予測されている場合、窓やカーテンを閉めて音や光を軽減しましょう。

外に逃げ出さないようドアや窓・玄関など出入り口は閉めておきましょう。

また、日頃から部屋の中に安全で落ち着ける場所を用意しておくと良いです。狭くて暗い場所は安心するので、クレートやキャリーを利用しても良いと思います。

●音や刺激に慣れさせる・子犬は社会化

雷を録音した音源を使って小さい音から慣れさせていく方法です。

詳しくは動物病院で聞いてみて下さい。

また、子犬は雷に対してどのように反応するかわからないのでシーズンが来る前にクレートに慣らせたり、部屋の安全確保を確認しておきましょう。

●動物病院に相談する

雷が鳴った時の行動を相談しましょう。できれば動画を撮ってきてもらえるとわかりやすいです。

原因が複数あることもあります。行動修正法(音への系統的脱感作)や自信をつけるためのトレーニング、必要であればサプリメントや薬での治療も行います。

これから雷シーズンを迎えます。雷恐怖症は放っておくとひどくなったり、雷が来てないのに予見してパニックになったりすることがあります。

うちの子は怖がりだから仕方がないとあきらめずに少しでも不安感や恐怖感が軽減できるよう、できることから始めてみて下さい。

今の時期に気をつけておきたい体調の変化

犬のフィラリア検査(血液検査)の意義

犬糸状虫症とは

犬糸状虫と呼ばれる線虫の一種による感染症です。吸血をするタイプの雌蚊によって媒介されます。イヌやキツネなどのイヌ科動物のみならず、ネコ、齧歯類、アシカなどの展示動物にも寄生します。犬糸状虫は幼虫の状態で動物に感染し、動物の体内で脱皮を繰り返し成虫になります。成虫は心臓や肺の血管に寄生し、心臓や肺の機能に悪影響をきたし、こうなってしまうと治療も容易ではありません。

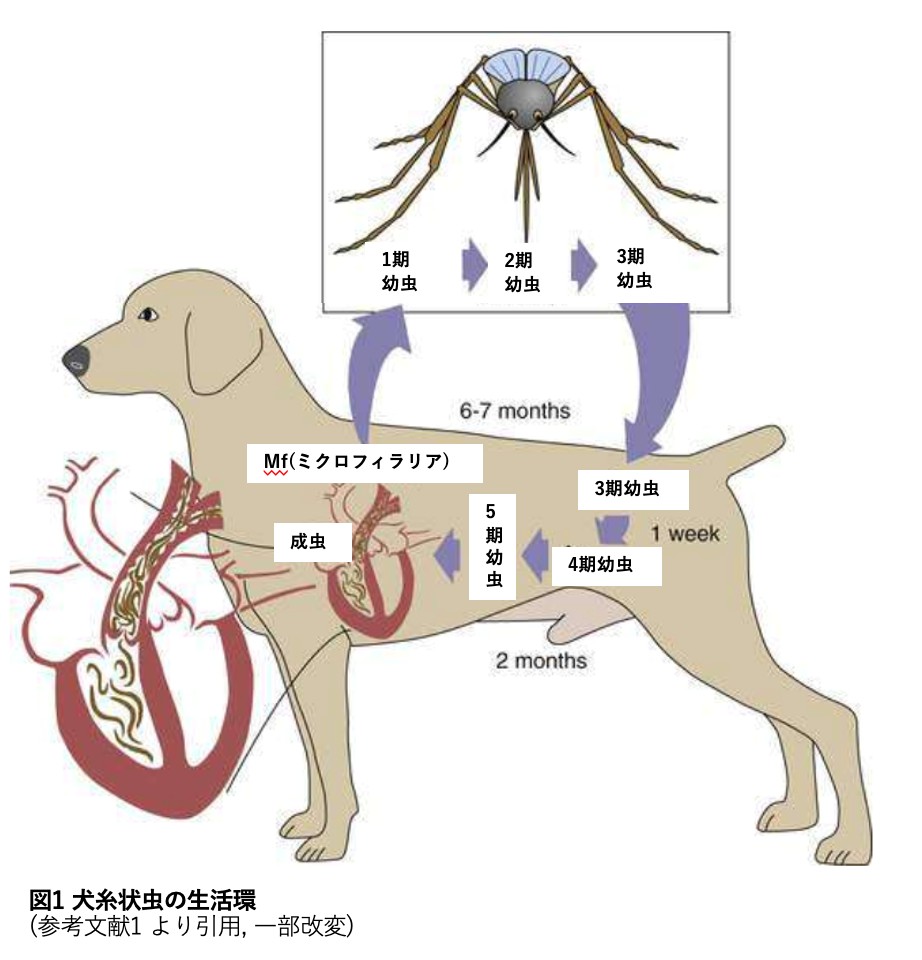

犬糸状虫のライフサイクル(生活環) ※図1参照

虫のライフサイクル(生活環)を知ることで、検査・予防・治療への理解が深まります。

駆虫薬の使用〜“予防”か“治療”か

血液検査とは?

ミクロフィラリア検査

抗原検査

血液検査は必要?

最後に

参考文献

〔1〕Stephen J. Ettinger, Edward C. Feldmanら, 「Textbook of Veterinary internal medicine eight edition(2016)」(ELSEVIER), chapter 255 ; page : 3166-3236

〔2〕 石井俊雄, 常盤俊大, 今井壯一ら, 「獣医寄生虫学・寄生虫病学(2019)」(講談社), page : 286-292

腹腔内出血について

こんにちは、獣医師の石川恭平です。

急に寒さが厳しくなってきました。

一緒に過ごしているおうちの子も急な気温の変化でご飯をたべる量が減ったり、体調がきになったりすることもあるかもしれません。

今回は腹腔内出血についてお話ししたいと思います。

腹腔内出血は、病的な原因によりお腹のなかに血液がたまってしまうことです。

血管の中にある血液が少なくなってしまうため、血のめぐりがわるくなってしまいます。

そのため、出血のスピードや量によっては低血圧(ショック)になる命にかかわる病態です。

原因は外傷、凝固障害、できものからの出血、臓器障害、アナフィラキシーなどがあります。

成犬ではできものの破裂による出血が最も多いと報告されています。

しかしながら、お腹の中の出血は目でみることはできません。

文献で報告されている症状を下記に記しますが、実際は無気力や食欲不振などの漠然とした兆候から虚脱まで多岐にわたります。

腹腔内出血の主な症状

- 粘膜が白くなる

- 末梢の拍動が消失

- 毛細血管再充満時間の消失(歯茎などを押してピンク色に戻るまでの時間)

- 頻脈または徐脈

- 低体温

- 頻呼吸

- 意識障害

- 腹部膨満(40mL/kg以上の貯留液が必要)

受診時の検査としては、血圧測定、血液検査、凝固検査、FAST(超音波検査での貯留液の確認)などをおこないます。

身体の中に貯留液が認められた場合は細い針を刺して出血かどうかの確認をします。

ショックの兆候がある場合はその治療をしながら検査を進めていくことになります。

初期の治療は点滴などで循環を維持することです。血管を収縮させる薬や輸血をおこなうこともあります。

その後の治療は出血の原因によって異なります。

しかし、ショック、感染症、できものなどにともない、微小な血栓ができやすくなることがあるため、予後には注意が必要です。当院では必要に応じて抗血栓療法を実施することがあります。

一緒に過ごしているわんちゃんねこちゃんに違和感を感じた場合は、是非ご相談ください。

ノミダニ予防:虫たちへの対策をしよう!

獣医師の福島です。

日差しが照りつける日も多くなり、暑くなってきましたね。暑さ対策と一緒に虫たちへの対策もやってほしい時期。

気温が上がってくると虫たちも活発に行動するようになるので注意が必要です。

今回は特にノミダニ予防についてお話ししていきたいと思います。

予防をしている方も多く、知っているよ!ということも多いと思いますが、今一度確認してもらえると嬉しいです。

ノミダニはどんな虫?

ノミやダニは私達の身近にいて、簡単に家の中にも入ってきます。散歩に出た時にワンちゃんやネコちゃんの体にくっついて、それだけでなく人の服や靴について入ってしまうことも。いつでもチャンスを狙っています。

【ノミについて】

目にすることができるぴょんぴょん飛んで動物に寄生するのは成虫のみ。

この成虫はノミ全体の5%。

残り95%は卵・幼虫・サナギの状態で湿気が多く暗い場所に潜んでいます(家の中だと部屋の隅・ソファー・カーペット。畳など)。

ノミを見つけたら:

潰さないで食器用洗剤を入れた水に沈めてください。

ノミは水に弱いです。

そして動物病院に行ってすぐに駆虫してください。

また、部屋の掃除を徹底的にしてノミ駆除剤を吹きかけましょう。

ノミが寄生すると:

ノミアレルギー性皮膚炎になったり、ノミを飲み込んでしまうと瓜実条虫症(お腹の中の寄生虫)になることがあります。

人も刺すので皮膚炎になったり猫ひっかき病の菌を媒介したりします。

【マダニについて】

クモの仲間で草むらや茂みに潜んでいます。気温が高くなると活発に動き回ります。最近は温暖化の影響で1年中活動しているマダニも少なくないと言われています。

マダニを見つけたら:

マダニには触らないで、動物病院に連れて来てください。

マダニは皮膚の奥まで頭をつっこんで咬みつくので簡単には取れません。

無理に引っ張ると頭だけ残ってしまうことがあります。

マダニが寄生すると:

貧血をおこしたり、ダニが媒介する様々な感染症を起こしたりすることがあります。

人も咬まれると、重症熱性血小板減少症(S F T S)や日本紅斑熱などの怖い病原体に感染することがあります。

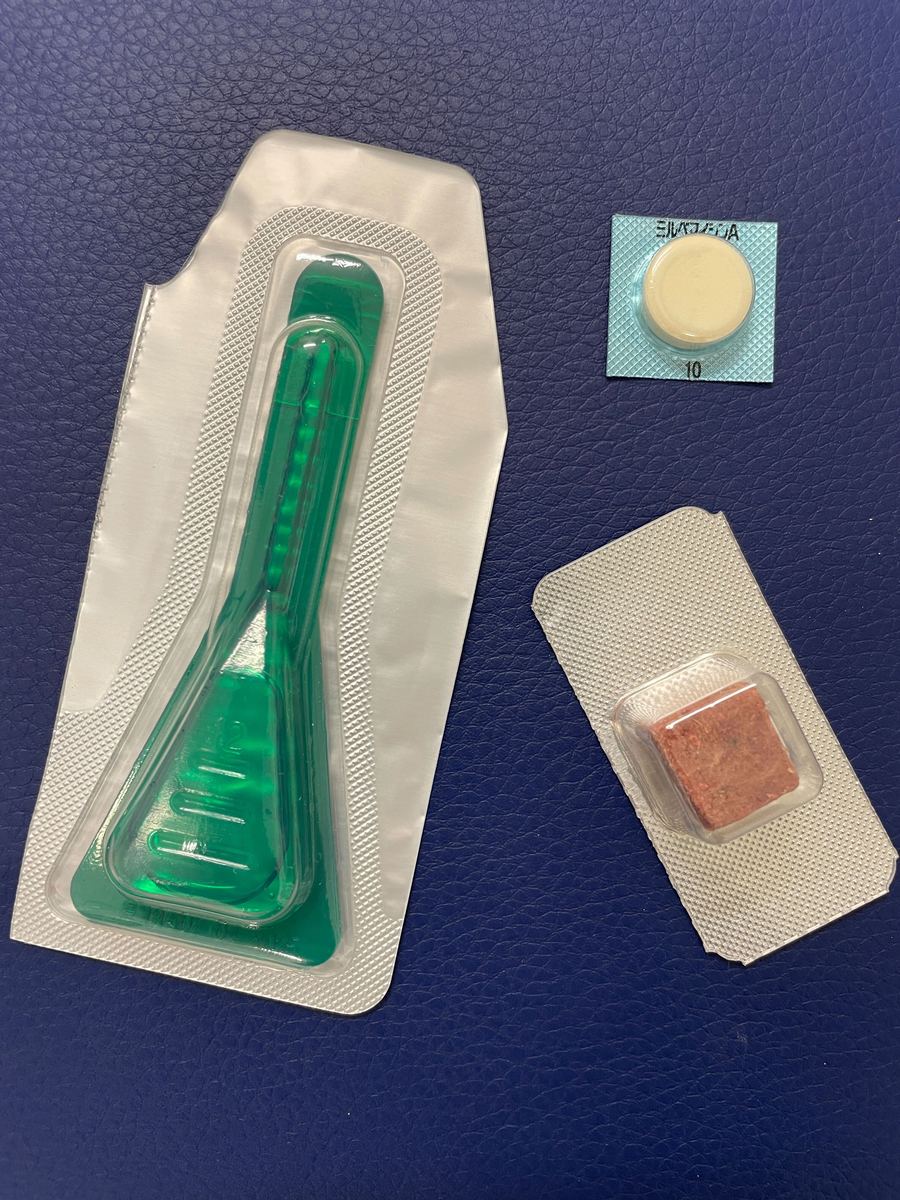

【予防薬について】

予防薬を使うことで有効成分が全体に広がり、ノミやマダニが吸血した時にその成分も一緒に吸収され駆虫します。

予防薬をつけてもノミやマダニは着きますがすぐに駆虫されます。

いろいろなタイプがあるので、ご相談ください。

皮膚スポット薬

投薬タイプ(錠剤・クッキー・チュアブル)

一緒に駆虫できるものもあります(予防薬によりバリエーションあり)。

フィラリア・お腹の虫(回虫・瓜実条虫)・ミミダニ・ノミの卵・幼虫・蛹

予防期間:4〜12月頃(1ヶ月毎)

ノミは室内であれば冬の間でも生きられるため1年を通して予防する方が効果的です。

アレルギー体質の子は特に通年での予防をお勧めします。

また、1年中活動しているダニも少なくないと言われているので、屋外の活動が多い場合や自然の多い地域に住んでいる場合は通年での予防をお勧めします。

ノミダニは身近にたくさんいます。

小さいので毛の中に隠れて見つけづらいこともあります。

散歩に行かなくても、私達が家の中に持ち込む可能性もあるんです。

暖かい間は特に活溌に活動するので、予防をしっかりして、楽しく快適な夏を過ごしましょう。

予防にゃ〜

心地良い〜

ノルウェージャン•フォレストキャットのめんまについて

獣医師の安藤です。

お正月を迎え、もうすぐ2月という時の流れの早さに驚いています。

今日は私の飼い猫、ノルウェージャン•フォレストキャットのめんまについてお話しようと思います。

家に迎えてから早7年。初対面にも関わらず、私の膝の上で熟睡していた子猫時代。

成長した今でも相変わらずマイペースで、たまにかまってくれる家族の癒しの存在です。

現在は離れて暮らしているのですが、時々帰って全身を触るようにしています。

去年の11月、いつも通り撫でまわしていたところ、右側の第二乳腺付近に7mmほどの硬いしこりを発見しました。

猫の乳腺腫瘍は悪性腫瘍(乳腺癌)である確率が8〜9割、発見した段階で転移していることも多い疾患です。

全身検査を行ったところ、幸いにも明らかな転移所見はなく、後日右側乳腺全摘出手術を実施しました。

猫の乳腺腫瘍の積極的な手術方法は、犬の場合と少し違います。

しこりだけをとるのではなく、腕の付け根のリンパ節から、後肢の方のリンパ節まで入るように乳腺を全て摘出する術式が基本となります。悪性度が高く、しこり自体が小さくてもリンパ節へ転移する可能性があるためです。

傷もその分広範囲になるため、飼い主としては抵抗感がありますが、今できる限りの治療をと、私はこの手術方法を選択しました。

抜糸まで無事に終了し、現在は以前と変わらない生活を送ってくれています。

性格にも依存しますが、猫さんはしっかり触られるのを嫌がったり、長毛種では特に被毛によってできものの発見が遅れてしまうことが多々あります。

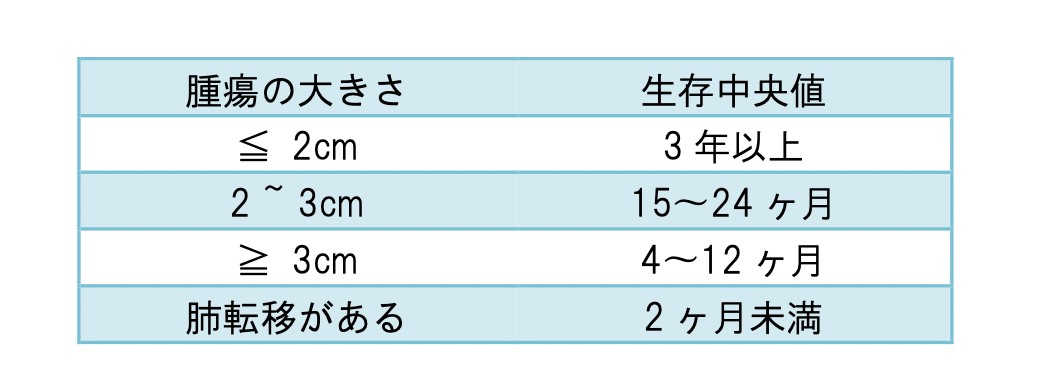

乳腺腫瘍の場合は、発見したときの腫瘍の大きさや転移の有無が余命に深く関与しますので、日々のスキンシップを大切にしていただければと思います。

また、早期の避妊手術も予防には効果的です。

(写真1:猫の乳腺腫瘍の大きさと生存中央値について)

ご家族のわんちゃん、ねこちゃんに病気の診断がなされた時、今後の治療方針などについて悩んでしまうことがあると思います。その際に前へ進めるようお手伝いできればと思いますので、ご相談ください。

(写真2:術後、階段を登れるまで回復し嬉しそうなめんま)

クッシング症候群について

こんにちは、獣医師の盧です。

今回はクッシング症候群についてお話ししたいと思います。

クッシング症候群はまた副腎皮質機能亢進症ともいいます。

副腎は腎臓の上にある一対の臓器で、生命を維持するのに不可欠なホルモンを分泌しています。

ホルモンの分泌をうまく制御できなくなることによって、さまざまな症状が現れます。

主に見られる症状には、多飲多尿や多食、腹囲膨満(お腹が張ってきて太鼓腹のような外貌になること)、皮膚のトラブルが挙げられます。

診断に必要な検査は血液検査、超音波検査、尿検査などがありますが、これらは副腎皮質機能亢進症と類似の疾患とを鑑別するために必要です。

最終的に副腎の機能が亢進しているぞーということを証明するためにはACTH刺激試験や低濃度デキサメタゾン抑制試験といったホルモンの検査が必要です。

ホルモンの検査で明らかに値が高い場合は副腎皮質機能亢進症と診断できます。

もちろん、中にはホルモン検査の値が微妙に高いけど診断基準には至っていない子たちもいます。

その場合は症状、血液検査や超音波検査、尿検査などの検査結果を併せて副腎皮質機能亢進症と診断する場合もあります。

治療は副腎ホルモンの分泌を抑える薬の投与になりますが、冒頭でも言ったように副腎が出しているホルモンは生命維持に極めて大事なものです。したがって、分泌を抑えすぎるのも良くなく、適正な用量に調整することが重要です。

うまく治療していくためには、ご家族様にご協力していただくことが必要不可欠です。

愛犬や愛猫のことで少しでも気になるところがあれば、いつでもご相談ください。

犬の膿皮症について

こんにちは。獣医師の藤森です。

今回は犬の膿皮症についてお話しします。

「膿皮症」みなさんは聞いたことがあるでしょうか?

膿皮症は皮膚の感染症です。

症状として皮膚炎、痒みなどが見られます。

検査は症状のある部分にテープやスライドガラスを貼り付けて顕微鏡で見ます。

膿皮症になると、皮膚にこのような赤いブツブツができたり

毛がボソボソとカサブタと共に抜けることがあります。

このように炎症細胞とその中に細かい粒々が見えます。

この粒々が膿皮症の原因となる細菌たちです。

膿皮症は痒みの原因となり放っておくと皮膚が真っ赤になったりゴワゴワになってしまいます

膿皮症の治療はシャンプーなどの外用剤や抗生剤で行われます。

しかし、アレルギー性皮膚炎やホルモン疾患などの基礎疾患がある子では再発を繰り返すことが多いです。

皮膚にブツブツができていたり痒そうにしている場合は相談してみましょう。

ダニについてのお話です

近郊の山でも紅葉が進み、渋みのある山肌になってまいりました。

いよいよ晩秋〜初冬といったところでしょうか。寒暖差の激しい日々が続いていますが、皆様いかがお過ごしでしょう。

暖かい日中には、お散歩しているワンちゃんや、ひなたぼっこしているネコちゃんを見かけることもしばしば。

ハエやカなどの昆虫も減ってきましたね。

しかし、屋外にはまだまだ危険が潜んでいるかもしれません。

皆さんご存知の“ダニ”は、秋でも油断できない虫の一つです。

ダニの活動期としては、12月は少々遅めかも知れませんが… 今回はダニについてのお話です。

そもそもダニとはどんな生き物でしょう。

ダニは節足動物門-クモ綱-ダニ目に分類される虫で、“昆虫”ではありません。

吸血するものから、血を吸わずに他の虫、植物、動物の皮脂を食べたり、衣類についたり、動物の皮膚にトンネルを掘ったり、蜂の気管に寄生するものまで多種多様です。

中でも、ワンちゃんやネコちゃんにくっついて吸血するものは後気門目と呼ばれ、マダニの仲間が該当します。

マダニは、卵→幼ダニ→若ダニ→成ダニの順に成長し、各段階で十分に血を吸うと、脱皮して次の発育段階に進みます。

日本で見られる多くの種は、宿主の体から一旦落下して地面で脱皮します。

脱皮が終わると、二酸化炭素や赤外線を検知し、動物にくっついて吸血するのです。

成ダニは吸血を終えると再び地面に落下し、落ち葉や草の陰に数千個の卵を産みます。

孵化した幼ダニは動物の体毛にトラップされると瞬く間に散らばってしがみつくのです。

これが厄介で、ちょっとやそっとでは振り払えず、吸血すると口器はしっかり皮膚に食い込みます。

私自身山が好きで、時々運悪く幼ダニの群れに突撃することがありますが、数十匹程が一斉に衣服に広がる光景は恐ろしいです。

マダニの怖さは、咬傷による皮膚炎のみならず、体内に様々な病原体が潜んでいるかも知れない点、それらが傷口から侵入し病気を引き起こすかも知れない点、さらにそれらが別の動物や飼い主に伝播するかも知れない点にあります。

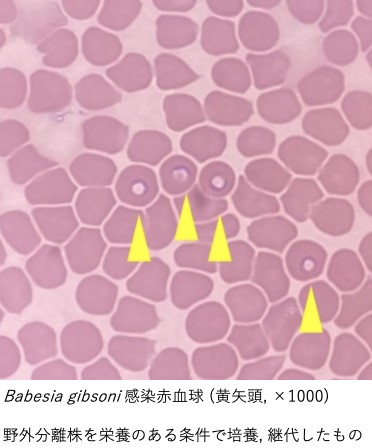

特に動物とヒトの間で伝播する感染症は人獣共通感染症と呼ばれ、マダニはこれらの代表的な媒介者や感染源の一部となり得ます。ワンちゃんやネコちゃんでは、原虫によるバベシア症、ウイルスによる重症熱性血小板減少症候群(SFTS)、細菌によるヘモプラズマ症、日本紅斑熱、ライム病などの感染症が挙げられます。

マダニの病原体保有率は、流行地域、ダニや病原体の種類、季節によって異なりますが、全てのマダニが病原体を保有しているわけではありません。

ただし、マダニに咬まれて感染症に罹患し、重症化や死亡するワンちゃんやネコちゃんがいるのも事実です。

事前の対策がいかに重要かご理解いただけると思います。

当院HPでも紹介していますように、スポット製剤、スプレー、内服、環境整備などによる予防が効果的です。

また、寄生時には適切な対処が必要になります。お困りの際にはぜひ当院にご相談ください。

大切なワンちゃんやネコちゃんの体を普段からよく観て触ったり、様子を観察してあげることも大切です。

アウトドア好きのワンちゃんやネコちゃんでは、特に気にかけていただけると良いかも知れませんね。

貧血もいろいろ

こんにちは、獣医師の遠藤です。

献血についてのお話があったので、今回は貧血についてお話ししていきます。

貧血と聞くと、どこかから出血してしまっていることを想像される方が多いかと思います。

しかし、出血による貧血はほんの一部であり、その他にもいろいろな機序で貧血が起こることが知られています。

例えば赤血球を作る工場(骨髄)に問題がある時、体に必要十分な赤血球が産生できずに貧血となります。

また工場には問題なくとも、備蓄されている材料(栄養)が不足していたり、工場までうまく運搬できなくても、十分な赤血球が産生できなくなってしまいます。

中には不思議なことに、折角自分で作った赤血球を自分自身で破壊してしまう病気も存在します。

その他にも、寄生虫が感染してしまったり、欠陥のある赤血球が作られることで赤血球の寿命が短くなったりするなど、意外と原因は多岐にわたります。

これらは、その他の血液検査や画像検査、骨髄検査などを組み合わせて鑑別していきます。

貧血はさまざまな病気の結果でありサインの1つでもあります。

中には命に関わる場合もあります。

大事なご家族で貧血を認めた場合には、一度ご相談ください。

災害に備えましょう!

獣医師の福島です。

最近、地震が頻繁におきたり、ゲリラ豪雨や台風などの水害も多くなっています。

皆さんは災害への対策はされていますか?この辺りは幸い大きな災害はありませんが、避難が必要な災害が起こったとき、飼い主さんの安全を確保して原則的にはペットと同行避難(ペットと一緒に避難すること)をします。

日頃から災害に備えたペット用の備蓄や避難ルートの確認、必要なしつけや健康管理をしておくと安心です。

いつ起こるかわからない災害に対する備えを一緒に考えていきましょう。

●災害への備えは基本的なしつけ、健康管理、必要な備蓄

①基本的なしつけをしたり、キャリーなどに慣らせておきましょう。

ワンちゃんは『まて』・『おいで』が特に重要です。また、無駄吠えの傾向がある場合は落ち着けるよう練習しておくといいでしょう。クレートトレーニングやキャリーに慣らしておきましょう。

猫ちゃんもクレートやキャリーに慣らしておきましょう。

*うちの猫ちゃんたちはキャリーが好きです。

最初は警戒していましたが、食事やおやつを食べたり触り心地の良いタオルを入れたりしていたら自然に入るようになって、今ではくつろいでいます。

常にリビングに置いておくのもコツです。

おひるね♪

写真これでO K?

ちょっとおじゃまします!

②ワクチンやその他の予防をしておきましょう。

日頃の様子をよく観察して、時々動物病院でも診察してもらいましょう。健康手帳などで診察記録を残しておくと良いでしょう。

③ライフライン(電気・ガス・水道など)が元に戻るまで時間がかかることもあります。避難セットの準備や必要な備蓄をしておきましょう。

食事:療法食を食べているのなら多めに用意しておく

水:ミネラルウォータで大丈夫(日本の水は水道水とほぼ同じ硬度)

お薬:いつも飲んでいる薬、特に飲まないと命に関わる薬は2週間くらい余分に持っておくほうが良い。(かかりつけの動物病院も被災している可能性がある)何の薬を飲んでいるか、お薬手帳をつけておくと良い。(他の病院で同じ処方をしてもらえる)

排泄用グッズ(簡易トイレ・うんち袋・猫砂など)

お手入れグッズ(ブラシ・コームなど)

キャリーバック・クレート・ケージ

写真:携帯の写真でも良いのでわかるもの

首輪・食器・ペットシーツ・バスタオル・ビニール袋・ガムテープ・おもちゃ・おやつ

その他必要なもの

●住まいの防災対策

家具やケージに転倒防止グッズを設置したり、ガラスに飛散防止フィルムを貼ることでケガをしないよう対策しておきましょう。また、地震などで窓ガラスが開いて脱走しないように工夫しておくといいでしょう。

●避難所やルートを確認

前もって確認しておくと、いざという時にあわてずに行動できます。

●ペットとはぐれても見つかり易い工夫

マイクロチップ、迷子札・鑑札・狂犬病予防注射済票をつけておきましょう。

飼い主さんの名前・連絡先がわかるようになっています。

いろいろな対策を見てきましたがいかがでしたか?私もまだ十分対策できていないので改めてやっておくことを確認できました。できれば、災害に遭わないほうが良いですが、もしもの時の備えをやっておけばあわてないですみますので、できることから始めていただけたらと思います。

これからまだまだ暑くなりますのでいろいろな対策をして元気に乗り切りましょう。

ケンネルコフ(犬伝染性気管気管支炎)について

こんにちは、獣医師の石川恭平です。

桜も開花して春らしくなってきましたね。春になって仔犬を迎えるご家庭も多いかと思います。

今回はケンネルコフ(犬伝染性気管気管支炎)についてお話ししたいと思います。

ケンネルコフは急に起こり、短時間でおさまる咳が特徴です。他にも鼻汁や食欲・元気の低下が認められることもあります。

原因は感染力の強いウイルスや細菌です。ケンネルコフを発症している犬の咳やくしゃみを吸入してしまったり、ウイルスや細菌で汚染された物を舐めてしまったりすることで感染してしまいます。

どの犬種・年齢の犬でも感染する可能性があります。ほとんどは軽い症状で1週間から10日で自然に治りますが、仔犬や体調の悪い高齢犬では咳やくしゃみが続いたり、少しずつ悪化したりすることがあります。悪化してしまうと肺炎を引き起こしてしまい、命に関わる場合があるので注意が必要です。

また、多様な病原体が関与しているため、ワクチンを接種しているにも関わらず呼吸器症状を起こすことがあります(ワクチンにはケンネルコフの主な原因となるウイルスが含まれているので重症になることを防ぐためにも接種は大切です)。

このような病気の特徴があるため、ケンネルコフを患ってしまった、食欲も元気もある軽い症状の犬から病気を診断することは診察室だけでは難しいこともあります。

例えば、興奮した時にだけ軽い咳をしてしまう、吐くようなしぐさをする(呼吸器の症状のこともあります)などの症状を教えていただいたことが診断や治療につながることもありました。

ですので、ワクチンの摂取にいらした元気な仔犬でも気になることがあったら獣医師にぜひ伝えてください。

動画も撮影していただけますと非常に助かります。

アニマルパープルデー

こんにちは。獣医師の安藤です。

3月になり、だいぶ温かくなってきましたね。

みなさまはどうお過ごしでしょうか?

わたしは寒いのが苦手で、普段は車通勤、休日は近い場所でも車で行ってしまおう...が続いていて、最近歩いたのいつだっけ?とふと思いました笑。

寒さや花粉が落ち着いたら、さすがに運動しようと計画を立てているところです!

ところで、3月26日はアニマルパープルデーです!

「アニマルパープルデー」ご存知でしょうか?

今日はそのお話をしようと思います。

パープルデー=てんかん啓発の日。

世界中でてんかんに関するイベントが開催され、賛同する人々は紫色のものを身につけます。

てんかんとは脳の疾患であり、人では100人に1人がもつといわれています。

アニマルパープルデーはその動物バージョン。

つまり、アニマルパープルデー=動物のてんかん啓発の日です!

動物の場合の発症率も人と同様であり、決して珍しくない病気です。

当院にも多くのてんかん患者さんが通院しています。そして、基本的には生涯つきあっていくものになります。

発作のコントロールをすることで、良い人生(犬生•猫生)を送ってもらう。そのためには、てんかんに対する正しい知識を持つことが大事なのです。

てんかんのわんちゃん、ねこちゃんと暮らすご家族様だけでなく、そのご家族様に寄り添えるよう、多くの方々に知ってもらいたいと思い、今回紹介させていただきました。

今年もオンラインにて、てんかんのミニレクチャーや講座があります。ぜひチェックしてみてください。わたしもします!

また、初めて発作をみたご家族様へ。

発作といっても、脳ではなく、他の疾患が原因で起きる場合もあります。この子が発作を起こして...と来院されて、獣医師が実際に発作を確認できない場合が多々あります。

可能であれば、発作時の動画をとっていただきたいです。確かに様々な検査は必要なのですが、動画から多くのヒントを得ることができるので、とても助かっています。

そして、発作が1日に2回以上もしくは5分以上続いている場合はお早めの動物病院への受診をおすすめいたします。

↑紫色のリボンをしためんま

↑リボンがよく見えないころも

犬や猫にチョコをあげてもいいの?

こんにちは。獣医師の盧です。

今年もそろそろバレンタインの季節になりました。バレンタインといえばチョコレートの出番ですね。日頃の感謝の気持ちを伝えるために、わんちゃんやねこちゃんにチョコレートをあげても大丈夫でしょうか。

・結論から言うと、犬や猫にチョコレートをあげてはいけません。

なぜかというと、チョコレートの中に含まれている「テオブロミン」と「カフェイン」が、犬猫に中毒症状を引き起こすからです。

「テオブロミン」と「カフェイン」はメチルキサンチン類と呼ばれ、これらの物質には細胞内伝達物質であるcAMPを不活化を阻害し、cAMPの効果を持続させる作用があります。

低用量であれば、気管支拡張作用、強心作用、利尿作用、血管拡張作用や中枢刺激作用など薬として利用された歴史もありますが、高用量になると発汗、震え、頭痛などの中毒症状も引き起こします。

人ではテオブロミンの代謝、尿への排泄が迅速に行われるため、体内に蓄積することはあまりありません。

その一方で、犬や猫ではテオブロミンを代謝する能力が非常に低いため、テオブロミンが体の許容量を超えて蓄積しやすく、中毒症状を引き起こしてしまいます。

具体的には下痢、嘔吐、発熱、興奮、頻脈、不整脈、多尿、ふらつき、痙攣など多岐にわたる症状を示します。

摂取量が多い場合にはさらに昏睡状態から死に至ることもあります。

体重1kgあたり20mg程度のテオブロミン摂取によって中毒症状が現れはじめ、100〜200mg(猫の場合は80〜150mg)の摂取で死に至ると言われています

・犬猫にチョコレートを与えてはいけないことは分かりましたが、目を離した際に食べてしまった場合にはどうしたらいいでしょう。

まずペットたちがどんなものを食べてしまったのかを見てみてください。

実はチョコレートの種類によって含まれているテオブロミンやカフェインの物質濃度が違います。

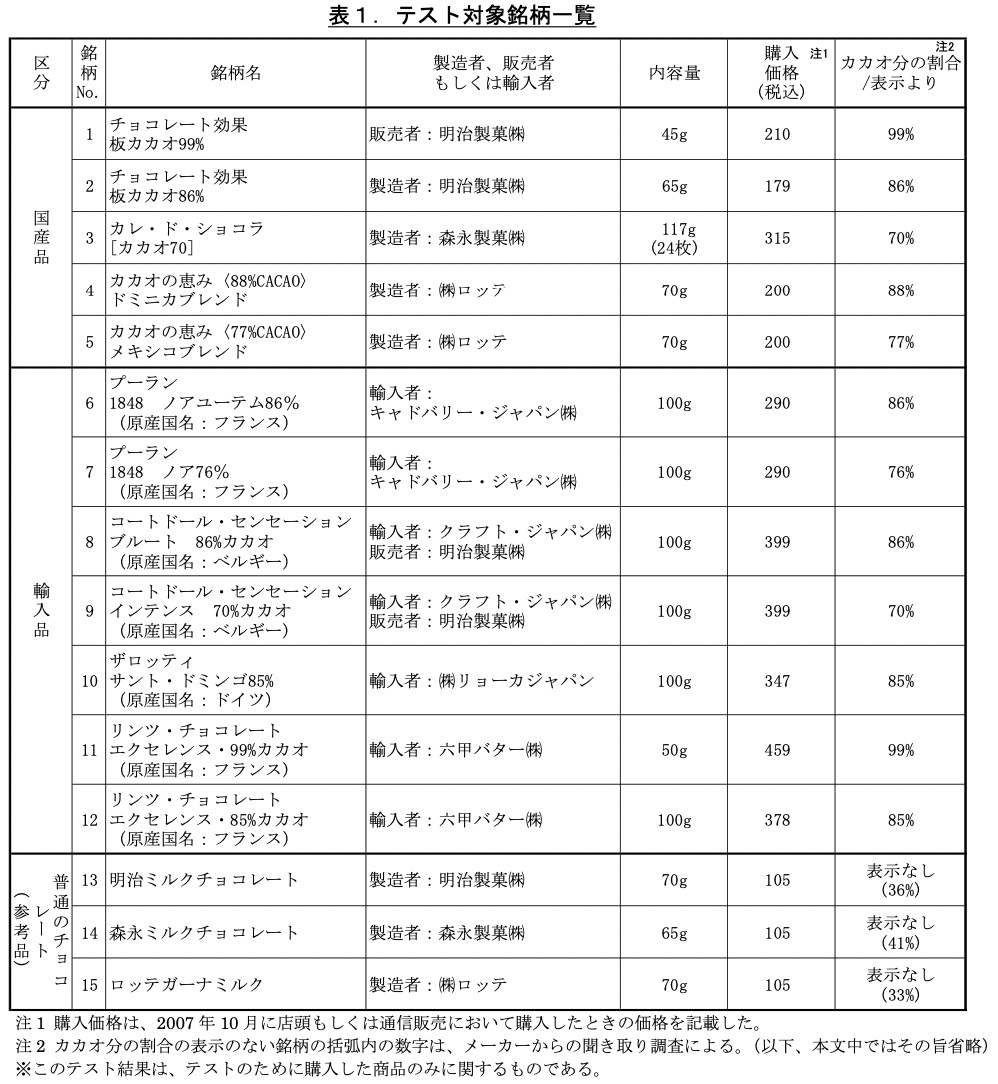

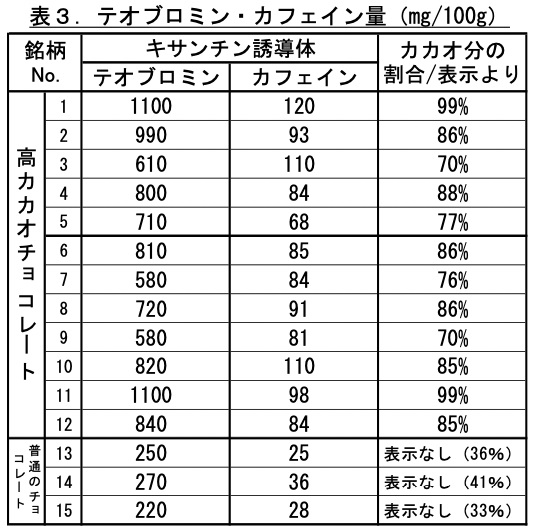

表1および表3は厚生労働省が実施した高カカオチョコレートに関する調査結果です(引用:高カカオをうたったチョコレート(結果報告)平成20年2月6日;厚生労働省)。

カカオ分が高いほどテオブロミンやカフェインの含有量が高くなっています。

万が一食べてしまったら、焦らずに動物病院に相談しましょう。その際はどんなチョコレートをどれぐらい食べたかをわかるように、実物を持っていくと分かりやすいでしょう。

チョコレート中毒について、特殊な治療はありませんが、食べてしまったものを催吐処置または胃洗浄によってこれ以上吸収させないようにして、体内に吸収してしまったものに関しては点滴と利尿剤で早く体内から排出されるようにします。

チョコレートはダメですが、お気に入りのおやつなどをあげて、日頃の感謝の気持ちを伝えてみてはいかがでしょうか。

犬のマラセチア

こんにちは。獣医師の藤森です。

今回は犬のマラセチアについてお話しします。

「マラセチア」みなさんは聞いたことがあるでしょうか?

犬の皮膚、耳などに元々住んでいます。

普段は仲良く共存しているマラセチアですが時に異常に増殖しかゆみの原因になります。

症状としては脇の下や股の擦れるところ、耳、脚先などで、紅斑、ふけ、痒みなどが見られます。

検査は症状のある部分にテープを貼り付けて顕微鏡で見ます。

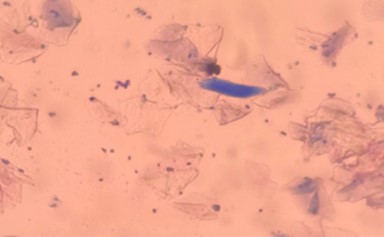

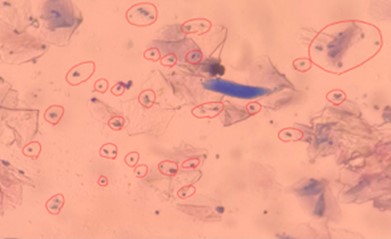

そこで問題です。マラセチアは次の写真のどこにいるでしょうか?

正解はこちらです

実は写真に写っているゴマみたいな紫色の粒々は全てマラセチアです。

(よく見ると雪だるまみたいな形をしています)

マラセチアは痒みの原因となり放っておくと皮膚がゴワゴワになってしまいます

異常に増えたニキビダニは内服薬やシャンプーなどの外用剤で減らすことができますが、肌質が油っぽかったり、アトピー性皮膚炎などの基礎疾患がある子では再発を繰り返すことが多いです。

皮膚の問題は目に見えて辛そうなのが分かるのでご家族様も不安になると思います。

「痒そうにしてるかな?よく舐めてるかな?」そんな症状が出てきたら皮膚が悪くなる前に相談してみましょう。

ワンちゃんの発達ステージを理解しましょう

こんにちは、獣医師の遠藤です。

最近子犬さんをよく見かけるので、今回はワンちゃんの発達ステージについてお話ししたいと思います。

ワンちゃんの発達ステージは大きく6つに分かれます。

それぞれ出生前期、新生子期、移行期、社会化期、若年期、成熟期〜高齢期と呼びます。

どの時期もワンちゃんにとって大事な時期であり、一番長く一緒に過ごすご家族の皆様に十分に理解していただくことで、双方にとって快適で豊かな生活が送れると思います。

・出生前期

文字通り誕生前の時期です。

・新生子期

生後2週間くらいまでの時期です。

体の機能が非常に未熟で、排泄も自分で行えません。

まだ視覚や聴覚は未発達ですが、触覚や体温感覚、味覚、嗅覚はわずかながら備わっており、ちょっとした刺激に反応できます。

こうした時期でも、適度なハンドリングによりその後のストレス抵抗性や情緒的安定性、学習能力などが改善されることが報告されています。

・移行期

生後2週間から3週間までの時期です。

視覚・聴覚が発達してきて、兄弟犬と戯れあったりうなったり尾を振ったりと、社会的行動シグナルも表現し始める時期です。また、排泄も自力で可能となります。

・社会化期

生後3週間から12週間くらいまでの時期を指しますが、犬種や個体差があります。

社会化とは、ワンちゃんが生活していく上で適切な社会性を身につけていくことであり、とても重要な時期です。またこの時期に完全に離乳します(7~10週齢)。

社会化期の初期は、まだ見知らぬ対象や新たな環境に接しても、警戒心より好奇心が上回ります。この時期に多くの動物や人や物、環境に触れ、恐くないことを教えてあげることで、成長してからの恐怖反応を予防することができます(恐怖期という一時的に外部刺激に怖がる時期がこの後2度ほど到来しますが、それはまたの機会に )...。

この期間に経験しなかった事象に今後初めて遭遇すると、子犬のレパートリーにない新奇なものとして警戒や恐怖の対象となります。また、社会化期から次の若年期にかけて、犬同士の遊びは正常な行動発達に重要な役割を持ち、遊びを通して身体能力を磨いたり、犬特有のボディーランゲージや社会的な相互関係のルールを学びます。この時期に他のワンちゃんと触れ合わないと、人とはうまく接することができるけど、変な話、犬とコミュニケーションが取れないワンちゃんになってしまいます。人に例えるならば、狼に育てられた狼少年/狼少女です。

それでは、この時期に多くの動物や人や物、環境に触れることの重要性は理解したが、まだ初年度のワクチンネーションプログラムがなされていないのに他のワンちゃんと触れ合ったり散歩に行っていいのかといった点が疑問としてあがるのではないかと思います。この問題を解決してくれるのが「パピークラス」です。パピークラスとは、子犬の幼稚園であり、同じ状況下の元気な子犬さんたちが集まるので感染症に罹患するリスクも低く、安心して通えます。パピークラスの良い点として、しつけを学べるだけでなく、他の子犬さんやその飼い主さんとも触れ合え、一石二鳥どころか一石何鳥にもなります。是非活用してみてください。

・若年期

離乳から性成熟に到るまでの時期です。

性成熟とは、動物の生殖機能が十分に備わった状態に達することを指し、ワンちゃんでは個体差はあるものの、大体の子が8~12ヶ月齢で性成熟に到ります。

若年期も社会化期同様に、多くの動物や人や物、環境に触れさせてあげることが重要です。この時期に外部刺激の適切な反復がないと、社会化期に社会化した対象に再び恐怖心を抱くようになってしまいます(後戻り現象)。

また、反抗期に突入する時期でもあり、残念な事にこの時期に保健所へ連れて行かれることが多いようです。ご家族の皆様は、犬にも人間同様に反抗期があり、一時的にトレーニングが難しくなる時期があることを理解してあげましょう。

・成熟期〜高齢期

犬が性成熟を迎えてから高齢期そして天国へ旅立つまでの期間です。

事実、歳を重ねれば重ねるほど病気にかかる可能性は人間同様に上昇します。症状が出てからでは手のつけようがなく残念ながら手遅れとなってしまう場合もあります。

早期発見・早期治療を目指し、少なくとも年に1回は健康診断をしましょう。

大型犬はご用心<胃拡張捻転症候群>

こんにちは

獣医師の高井です。

暑い日が続いており、大型犬や短頭種のワンちゃんには大変な季節となってきました。

そんなわけで暑さとは関係ありませんが、大型犬の緊急性の高い疾患についてお話したいと思います。

ご存じの方も多いと思いますが、胃拡張捻転症候群という病気です。

胸の深い大型犬に好発しますが、小型犬(特にダックスフンド)もまれに発症します。

何らかの原因(はっきりした原因はよくわかっていない)で胃が拡張してしまい、その結果、捻れてしまいます。

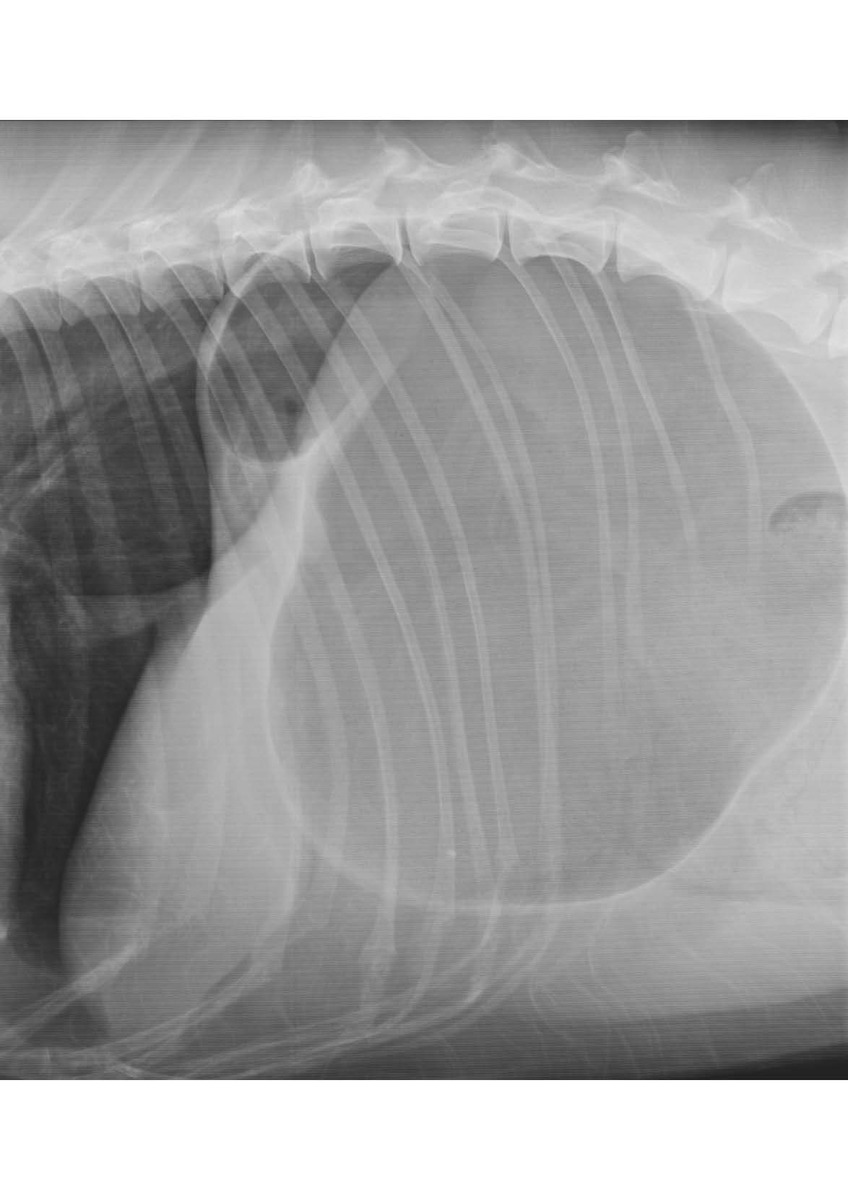

胃拡張捻転症候群の犬の腹部レントゲン写真

ガスで胃がパンパンになっている

そのまま放置すると胃が壊死を起こし、ショック状態に陥り、亡くなってしまいます。

症状としては、食後から空吐き(吐こうとしているのに、何も吐かない)、お腹が張っている、ぐったりしているなどが典型的です。

治療は開腹手術による胃の整復が必要になります。適切な治療を行っても死亡率が20〜45%もある怖い病気です。

基本的に様子を見て、自然と治ることはありません。

むしろ悪化する一方ですので、疑わしければ獣医師に相談してください。

呼吸の話(呼吸の状態を日ごろから観察しましょう)

獣医師の福島です。

夏の季節は大好きです。でもあまりに暑いとやっぱり少しキツイですね。まだ、マスクも付けてますし、マスクをしていることでより呼吸の大切さを実感します。

そこで今回は、ワンちゃん、ネコちゃんの呼吸に注目したいと思います。

呼吸状態の異常としていくつかあげてみると、

●呼吸回数が増える(頻呼吸)

●呼吸が苦しそう(呼吸困難)

●浅くて速い呼吸(パンティング)

●口を開けて呼吸をする(開口呼吸)

などがあります。

特に猫ちゃんの場合、開口呼吸は要注意です(普通はしませんので)。

これらの症状は、

●鼻や気道が狭くなっている・つまっている(鼻炎・異物・できものなど)

●気管支炎・肺炎(感染・アレルギー・誤嚥など)

●慢性気管支拡張症

●肺水腫(心臓病によるものなど)

●胸水(できものなど)

などが考えられます。かなり重症化するものもあります。

暑い時や緊張してる時、痛みがある時も呼吸の異常が見られる事があるので、これらの病気との鑑別が必要です。

また、今の時期、特に気をつけてほしいのが熱中症です。体に熱がこもって体温が上昇し様々な症状を起こします。呼吸状態の異常があり、触ると体が熱く、元気がないなどの症状があるようならすぐに病院に相談してください。

大型犬や短頭種、ちょっと太めの子は日ごろから浅くて速い呼吸(パンティング)をすることがあります。特に具合が悪いわけではありません(生理的)。運動した時や暑い時になりやすいです。日ごろからなっているため、病気としての症状に気付きにくくなってしまうこともありますので注意が必要です。食欲がなかったり吐いてしまったり、他の症状もいっしょに起こるようであれば病院に相談してください。

お家での判断基準として、お家でゆっくりしている時に一分間の呼吸回数(吸って吐いてを一回とする)を数えてみてください。個体差があるので絶対とは言えませんが、40回を超えるときは何かしらの異常があるかもしれません。ワンちゃんや猫ちゃんからのサインを見逃さないよう日ごろからよく呼吸状態の観察をしてみてください。毎日観察することでいつもと違うことに早く気づけるようになると思います。

呼吸は本当に大切です。リラックスしていて良い状態の時にはゆっくりと深い呼吸をするものです。ワンちゃん、猫ちゃんたちの呼吸を観察して、健康管理をしていきましょう。そして、何か気になることやご相談があればご連絡ください。

おまけ:一緒に暮らしているネコたちです。

いちごの枕でぐっすり

目があってどっきり

下痢・嘔吐について

初めまして。

今年の1月から総合診療科で勤務しております、獣医師の橋本龍之介です。

わんちゃんを飼っていると比較的よく見られる症状と言えば下痢・嘔吐ではないでしょうか?

若い子から、高齢な子まで、幅広い子が下痢・嘔吐に悩まされることがあると思います。

当院においても、来院される症例の中で1~2を争うほどの件数が下痢・嘔吐を主訴として来院されます。

そこで今回は、一般的な治療を行っても改善が認められず、長期的に下痢・嘔吐に悩まされている子たちについて、どのように考え、どのような検査をし、どのような治療が必要になってくるかを簡単ではありますが、説明させていただければと思います。

わんちゃんに慢性的に消化器症状を引き起こす原因不明の慢性胃腸炎は、慢性腸症と呼ばれます。

慢性腸症は

食事を変えることによって症状がよくなる場合。

抗生剤を飲むことで、症状が良くなる場合。

ステロイドなどの免疫抑制剤を飲むことで症状が良くなる場合。

残念ながら治療に反応しない場合。

の4つに分けることができます。上から順に当てはまる可能性が高く、一般的な治療に反応しないような子はわずかしかいないと言われています。

そこで、まず一般的な下痢止めや吐き気止めで症状が良くならず、便検査や超音波検査などで異常が見られない場合は、食事を消化器用の療法食に変えてみることをお勧めしています。

療法食に変更し、2週間程度経過しても改善しない場合は、抗生剤の内服を開始します。

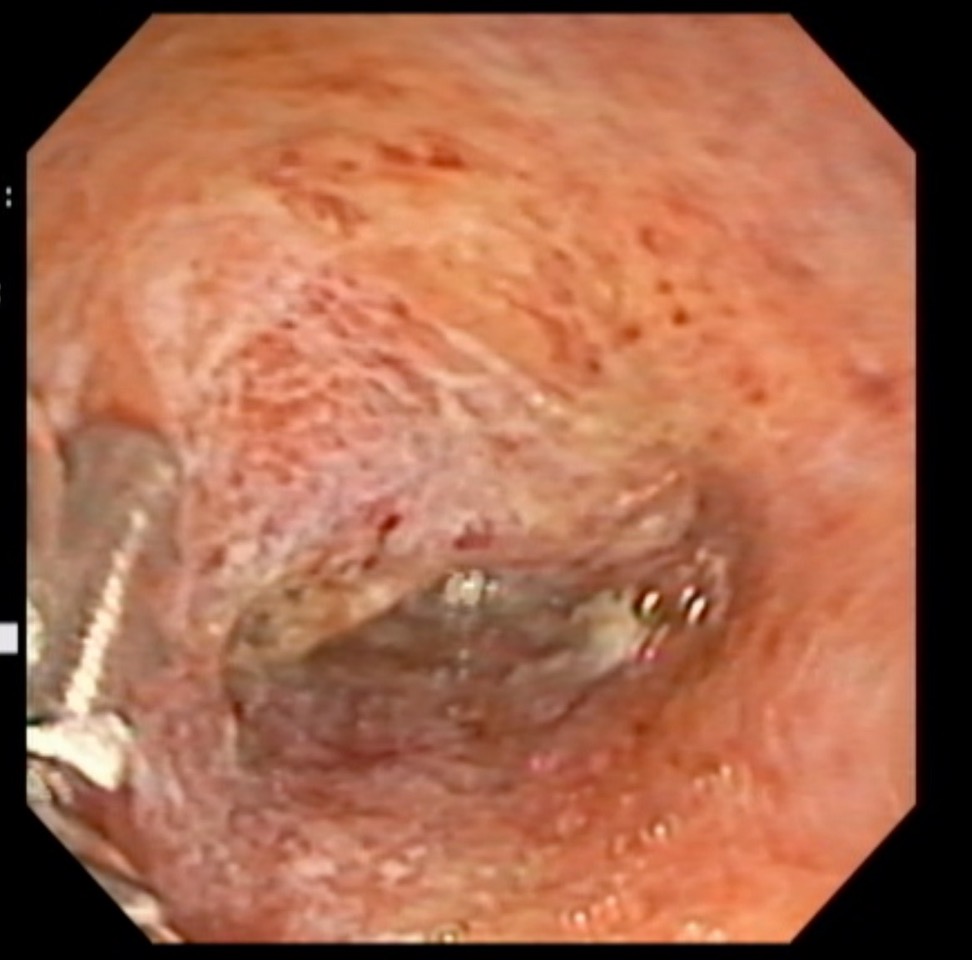

それでも改善しない場合は、内視鏡検査をお勧めしています。

内視鏡検査では、胃腸の粘膜の観察と同時に、組織を一部取って病理検査を実施することで、がんが隠れていないかどうかなどを調べることが出来ます。

麻酔をかける必要がある検査ですが、免疫抑制剤が必要なタイプの腸炎は、ステロイドや免疫抑制剤を長期的に内服する必要がありますので、本当にステロイドが必要なのか、そのほか一般的な検査ではわからないような疾患が隠されていないかどうかをチェックすることは重要だと思われます。

そのため内視鏡検査を行い、その結果を元に治療を開始していく形となります。

この写真は慢性腸炎と診断された子の内視鏡画像です。

腸の壁がボコボコとしており、所々出血しているのが分かります。

よく見られる下痢・嘔吐ですが、いつもの治療で良くならない。

なぜか下痢や嘔吐が続くようなことがあれば診察にいらしていただければと思います。

症状が長引く場合は不安が募るばかりだと思います。

そのような飼い主様に寄り添い誠心誠意、診察・治療していきたいと思っています。

犬のニキビダニ症について

こんにちは。獣医師の藤森です。

今回は犬のニキビダニ症についてお話しします。

ニキビダニみなさんは聞いたことがあるでしょうか?

人では顔ダニと呼ばれたりしていて多くの生き物の体表に住んでいます。

普段は仲良く共存しているニキビダニですが、時に異常に増殖し、脱毛や皮膚炎の原因になります。

症状としては顔、足先などで脱毛、フケ、色素沈着などが見られます。

検査は症状のある部分の毛を少し抜いて顕微鏡で見ます。

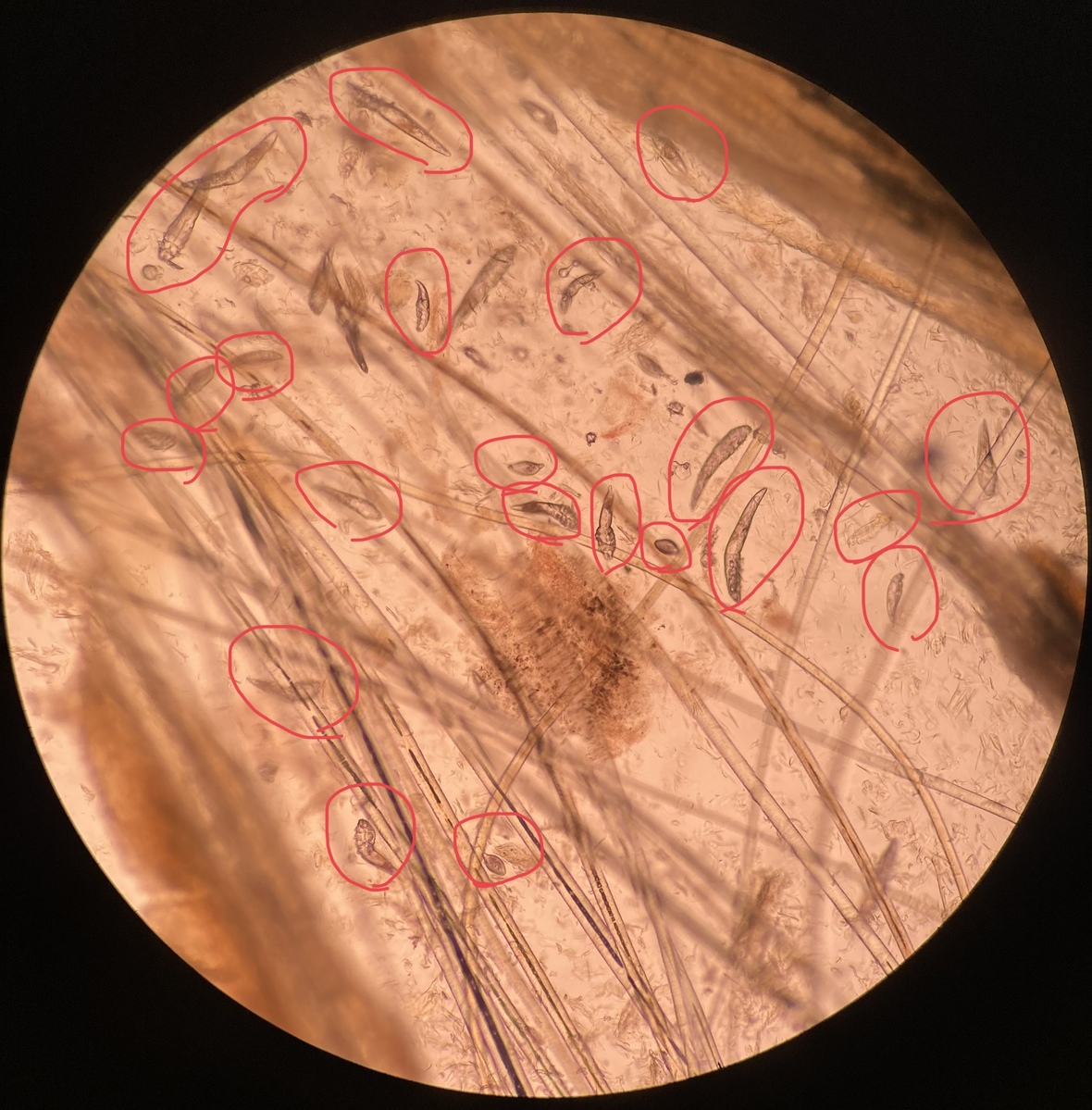

そこで問題です。ニキビダニは次の写真のどこにいるでしょうか?

正解はこちらです

はっきり見えるものだけでもこんなにたくさんのニキビダニがいます。

異常に増えたニキビダニは普段使用しているフィラリア予防薬で減らすことができますが、予防薬の種類によってはニキビダニを十分駆虫できないこともあるので注意が必要です。ただの脱毛、皮膚炎にとどまらず2次的な感染がひどい場合は元気がなくなり、食欲不振になることもあるので小さなニキビダニたちですが侮ってはいけません。

ニキビダニは免疫力が低下している子で起こりやすいので、1歳未満の子犬や基礎疾患を持っている子は気をつけましょう。