2025年3月

犬のフィラリア検査(血液検査)の意義

犬糸状虫症とは

犬糸状虫と呼ばれる線虫の一種による感染症です。吸血をするタイプの雌蚊によって媒介されます。イヌやキツネなどのイヌ科動物のみならず、ネコ、齧歯類、アシカなどの展示動物にも寄生します。犬糸状虫は幼虫の状態で動物に感染し、動物の体内で脱皮を繰り返し成虫になります。成虫は心臓や肺の血管に寄生し、心臓や肺の機能に悪影響をきたし、こうなってしまうと治療も容易ではありません。

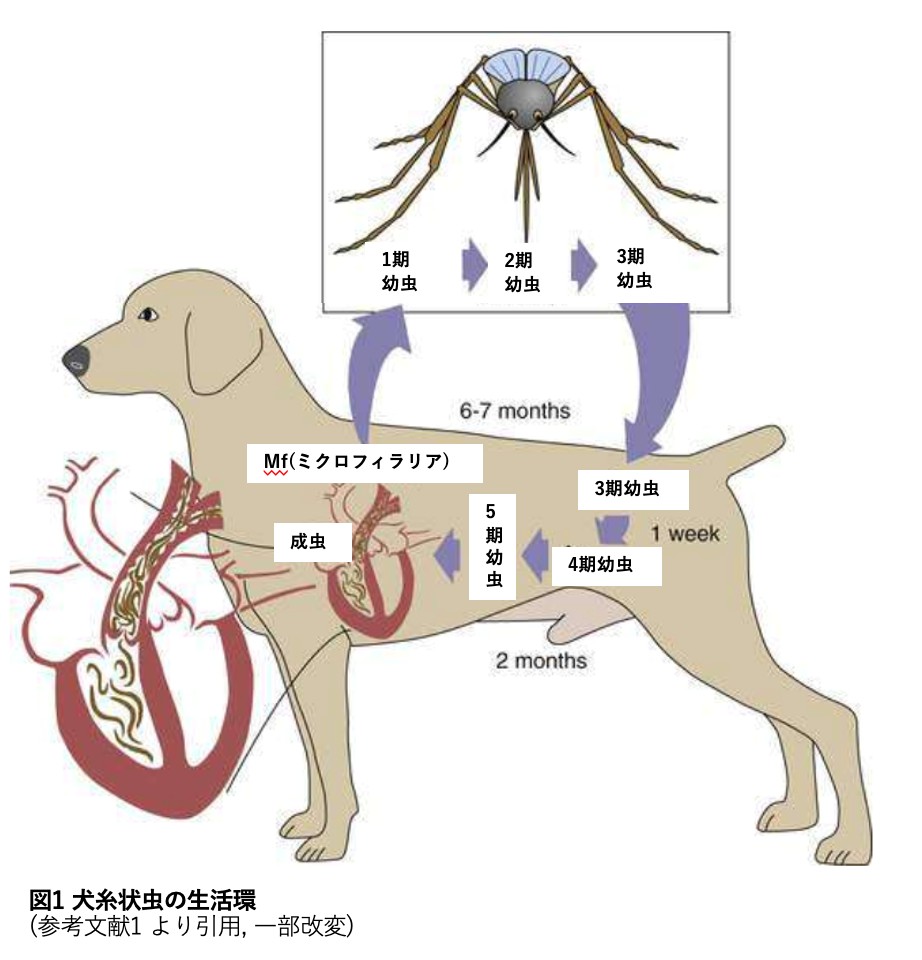

犬糸状虫のライフサイクル(生活環) ※図1参照

虫のライフサイクル(生活環)を知ることで、検査・予防・治療への理解が深まります。

駆虫薬の使用〜“予防”か“治療”か

血液検査とは?

ミクロフィラリア検査

抗原検査

血液検査は必要?

最後に

参考文献

〔1〕Stephen J. Ettinger, Edward C. Feldmanら, 「Textbook of Veterinary internal medicine eight edition(2016)」(ELSEVIER), chapter 255 ; page : 3166-3236

〔2〕 石井俊雄, 常盤俊大, 今井壯一ら, 「獣医寄生虫学・寄生虫病学(2019)」(講談社), page : 286-292

細胞診検査と生検(組織診)について

こんにちは。腫瘍科 獣医師の小林です。

今回は腫瘍を診断する際に実施する細胞診検査と生検(組織診)についてお話しさせていただきます。

どちらも腫瘍を診断するために必要な検査なのですが、文字だけ見比べてもどんな違いがあるのか分かりにくい検査ではないかと思います。

細胞診検査は、細い針でできものを何回か刺すことで検査をすることが可能で、麻酔などの負担をかけないで実施できることが多いです。

できものを構成している一つ一つの細胞を確認することで、『どの組織を構成する細胞なのか』とういことを明らかして診断を進めていく検査になります。

しかし、針が通った部位しか評価することができないので、簡便に実施できる検査である一方で診断できる内容には大きな制限がかかります。

また、一部のできものを除いて良性・悪性の判断もすることができません。

一方で、生検はできものを塊の状態で採取することによって、できものの組織構造を確認することができます。

そのため細胞診検査よりも得られる情報が多く、診断精度も高いものが得られることが多いです。

ただし、できものの種類によっては生検よりも細胞診検査の方が診断に有用な情報が得られる場合もあります。

そのため、一概に生検の方が良いというものではなく、両者を合わせて実施することでより正確な診断をすることができます。

生検の方法にはさまざまな種類があり、できものができている場所などによって実施方法を検討しています。

当院で実施している生検の一例として以下のものがあります。

コア生検:お腹の中などの深い部位にできたできもので実施

【コア生検に使用する器具:Tru-Cut針】

パンチ生検:体表など表層のできもので実施

【パンチ生検に使用する器具:トレパン】

・切除生検

・内視鏡生検:消化管や鼻の中のできもので実施

・骨髄生検:骨髄での病気を疑う場合に実施 など

しかし、生検を実施するためには鎮静や麻酔などが必要になることから、動物にかかる負担は大きくなります。

そのため、動物たちの体調に応じてどこまで検査ができそうかを検討しています。

過不足ない治療を実施するためには、正確な診断が必要不可欠となります。

その子に最適な治療をご提案するために、最適な検査をご提案できるよう日々の診察にあたっていきたいと思います。

我が家のアイドルぶんたくんとおもちゃ

こんにちは、看護師の橋本です。

最近は、暖かい日がふえ春の訪れを感じます。

埼玉県に移り住んで早1年、まだまだ未熟ではありますがこれからも入院患者様と向き合って参りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

今回は我が家のアイドルぶんたくんとおもちゃについてお話しさせてください。

ボストンテリアの8歳。小さい頃から遊ぶこと食べることが大好きな可愛い男の子です。

おもちゃが遊びが大好きで特にボールがお好みです。

皆さんのご家族はどんなおもちゃがお好みですか?

たくさんのおもちゃがネットやお店で売られていますが好みやその子の性格、個性とありますのでついつい増えていってしまったりしませんか?

私は買い込んでしまう癖があるので我が家にはおもちゃ箱が設置されています。

おもちゃ選びの時間は自分の食材の買い出しより時間がかかります。

わんちゃんねこちゃんのおもちゃも今は、ゴムや紐(ロープ)、鹿の角、動物の骨、皮、などいろんなおもちゃがありますが時に事故につながることもありますので大事な家族を守るためにもプレゼントしたおもちゃの危険な部分にも注意してみてあげてください。

気を付けていれば防げる事故もありますが100%というのはなかなか難しいことでもあります。

普段一緒にいるけれど驚くほど急な動きを見せてくることもありますのでもし起きてしまったら、病院にてご相談ください。

季節の変わり目でもありますので飼い主の皆様、動物さんたちも体調の変化にお気をつけてお過ごしください。

趣味が増えました

こんにちは。受付 峯岸です。

最近、趣味がひとつ増えました。

それは、“御朱印集め”です。

御朱印は、神社や寺院で参拝した証としていただけるスタンプのことで、昨年から御朱印集めを始めて、今ではすっかりお出かけの際の楽しみの1つになっています。

2月下旬、京都に足を運んだ際も御朱印集めを目的に、いくつかの神社や寺院を巡りました。

その中で、特に印象的だったのが「晴明神社」の御朱印です。晴明神社の御朱印は刺繍が施されていて、これまで何個も御朱印を集めてきましたが、この晴明神社のものが珍しく感じ、色鮮やかで綺麗なのでお気に入りの1つになりました!

このように参拝の思い出が形として残り、歴史や文化を感じることができる御朱印集めは、心を豊かにしてくれるなぁと感じました。

京都は雪が降っていてかなり寒かったので、次は過ごしやすいぽかぽかした日に御朱印集めにお出掛けしようと思っています!

うちの子は食物アレルギー用の療養食を食べています

こんにちは、動物看護師の島田です。

時が経つのが早く、4月で入社2年目になります。

まだまだ至らぬ点ばかりですが、去年よりも成長できるように日々精進していきますので、宜しくお願い致します。

今回は我が家で飼っているチワワのチョコについてお話したいと思います。

今年で3歳になるこの子は食物アレルギーを持っており、食物アレルギー用の療養食を食べています。

お迎えした当初、軟便やうんちの回数の多さに悩んでいたのですが、環境が変わったことに対するストレスかと思っていました。

しかし、なかなか良くならず、食物アレルギーからくる消化器症状かもしれないと、除去食試験を始めました。

除去食試験とは6~8週間程度、アレルギー反応が起きにくい療養食のみを食べてすごし、軟便やかゆみなどの症状が改善されていれば、食物アレルギーであると診断ができる試験です。

この期間中は、普段食べているおやつや食事は一切口にできません。

この試験の結果、我が家のチョコはお肉全般のアレルギーであることがわかりました。

現在では食物アレルギー用の療養食やお肉を使っていないおやつを食べ、アレルギーと上手く付き合って過ごしています。

我が家に来る前にあげていたご飯と同じ物をお迎えした当初はあげていたので、まさかそのご飯に軟便の原因があるとは露程も思わず…

食物アレルギーは赤みやかゆみ、脱毛などの皮膚症状だけではなく、下痢や軟便、消化不良などの消化器症状を引き起こす場合があります。

嘔吐や下痢、それらを伴う体重減少がみられたり、便が軟らかくなっていたり、うんちの回数が増えていたりする場合も注意が必要です。

普段とは違う気になる症状が出てきた時はすぐにご相談ください。

ごあいさつ(受付 安藤明日香)

はじめまして。

3月1日より入社いたしました、受付の安藤と申します。

私は現在、ミニチュアシュナウザーの「かんな」と保護猫の「はち」と暮らしています。

前職までは接客・受付の仕事に携わってきましたが、動物や医療に関わる職種は初めてなので、日々新たな業務と知識を学びつつ勤務しています。

まだまだ至らぬ点が多いと思いますが、少しでも早く、少しでも多く、皆様のお役に立てるよう努めてまいります。

これからどうぞよろしくお願いいたします。

デグーのお話

こんにちは、クラークの佐々木です。

今回は知人の飼っているデグーのお話です。

まずデグーについて少し。

デグーは、デグー科デグー属に属する齧歯類で原産国はチリの山岳地帯。主に草や樹皮、種子、果物などを食べている動物です。

体長は尻尾を含めなければ12cm~20cmほどで、体重は350g以下。寿命は5〜8年。

このサイズの齧歯類・哺乳類としては知能が高く、人間の3歳児並みとも言われているそうです。

好奇心が非常に旺盛で、社会性があり人にも懐くため、ヨーロッパなどではペットとして比較的人気のある種のようです。

知人が家に迎えた時は少し大きくなってたこともあり、性格に怖がりなところもあって最初に会った時はちょっと匂いを嗅いでお部屋に戻ってしまいました。

つい最近の話と思っていましたが、あっという間にもう4才。

最近白内障を患ってしまったそうです。

デグーは糖尿病になりやすく、今回の白内障が糖尿病からくるものなのかそうじゃないのかはさらに検査をしてみないとわからないそうです。

エキゾチックを診れる病院(残念ながら当院では診察は受けられないのですが)やしてあげられ治療なども犬猫に比べると少なく追加の検査も難しいそうですが、今はご飯もよく食べてもう1匹のデグーちゃんとも仲良く遊んでいるようです。

近々、また会いにいこうと思っています。