ペットのがん診断における画像診断の重要性

こんにちは画像診断科の石川です。

動物医療の発展やフードや飼育環境の改良、ペットの健康意識の高まりなどによって動物寿命は年々伸び続けています。これは統計データで示されていますが、日々の仕事のなかでも実感するほどです。私が獣医師になったころは15歳以上の子は珍しかったですが、今では16歳、17歳でも健やかに過ごしている子をよく見かけます。

歳をとると病気は避けられないものですが、みなさんはペットの死因をご存じでしょうか?

犬でも猫でもがんが最も多いとされています(統計によって猫は腎臓病が最多という情報もある)。つまり、長生きの大敵はがんといっても過言ではないですね。

今回は がん と 画像診断 について お話したいと思います。

ペットの健康を守るうえで、がんの早期発見・診断は非常に重要です。その中でも画像診断は、腫瘍の有無や進行度を確認するための欠かせない検査方法です。本記事では、X線・超音波・CT・MRIといった画像診断技術が、どのようにペットのがん診断に役立つのかをご紹介します。

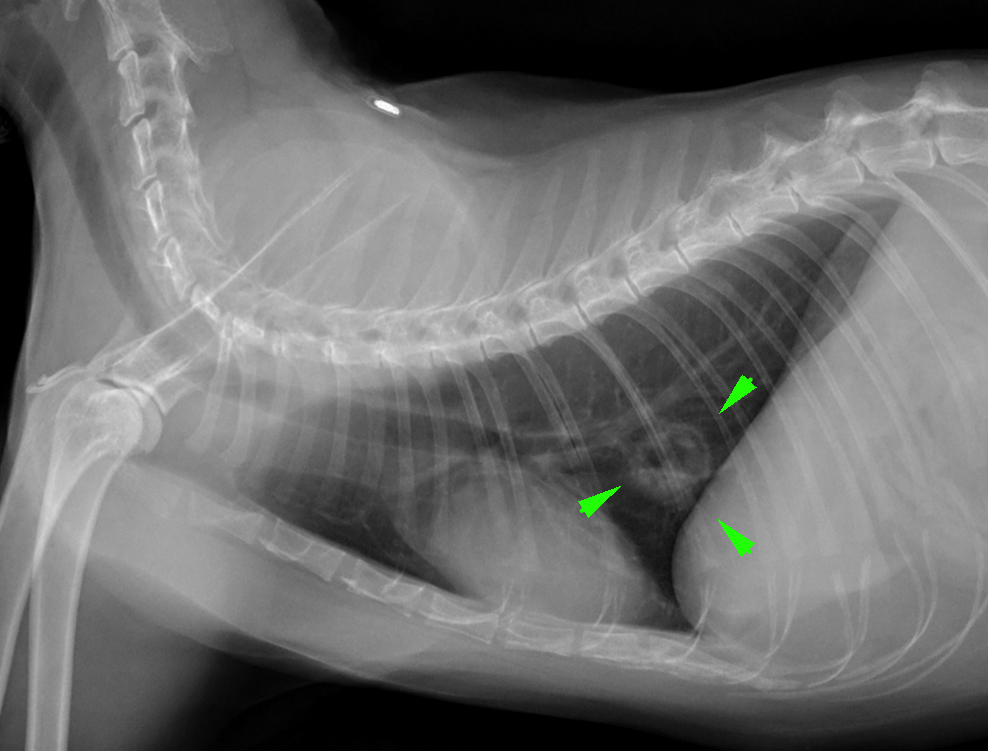

1. X線検査(レントゲン)

X線検査は、胸部や腹部のがんの評価に役立ちます。特に肺転移の確認や骨の腫瘍の評価に適しており、初期診断の手がかりとなることが多いです。ただし、小さな腫瘍や軟部組織の詳細な評価には限界があります。

図1:X線撮影装置

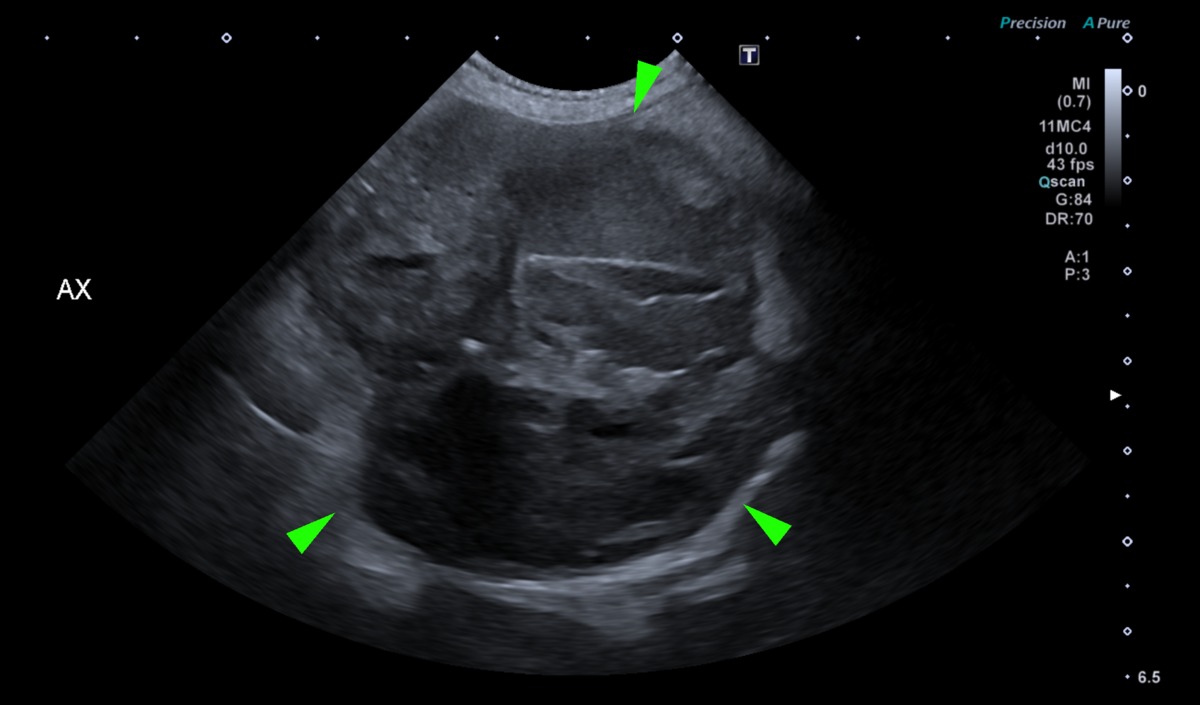

2. 超音波検査(エコー)

超音波検査は、肝臓・腎臓・脾臓などの腹部臓器の腫瘍診断に有効です。リアルタイムで組織の変化を確認できるため、細胞診(針を刺して細胞を採取する検査)と組み合わせて、診断精度を向上させることができます。

図3:超音波診断装置

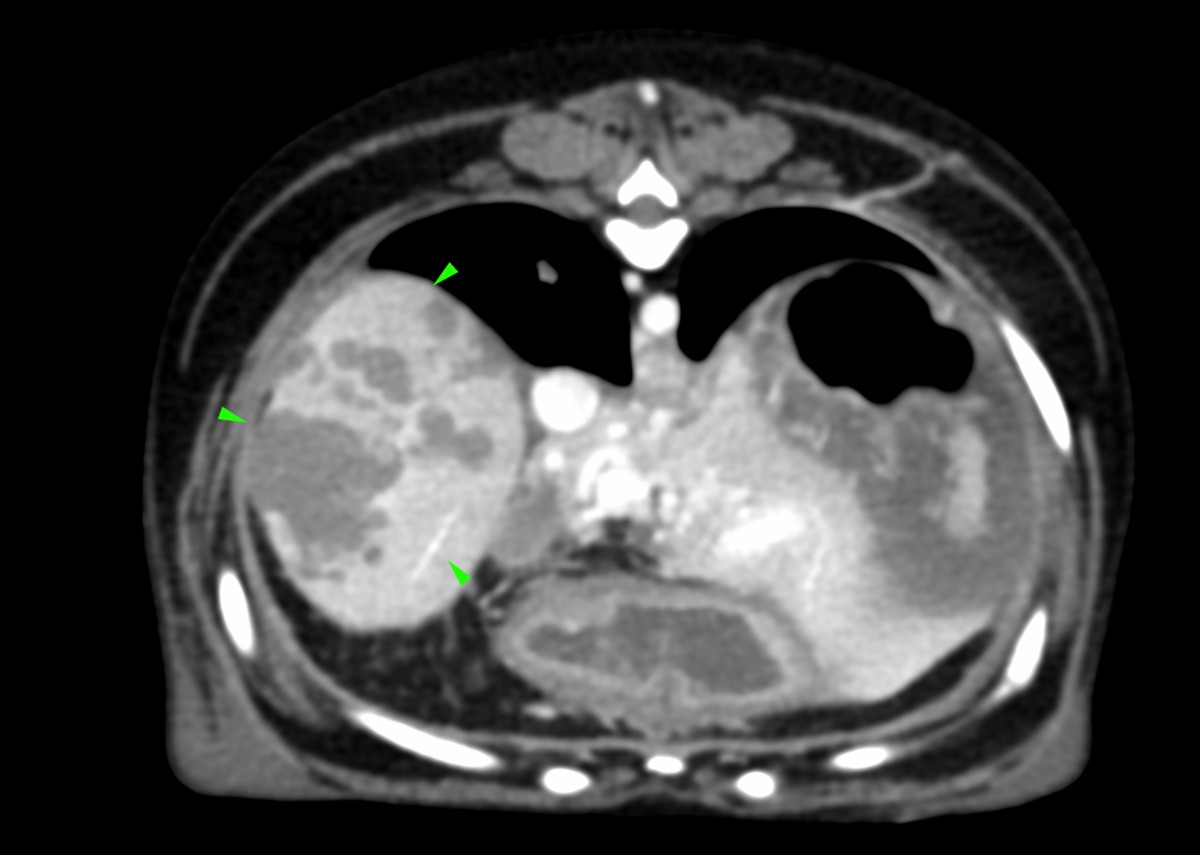

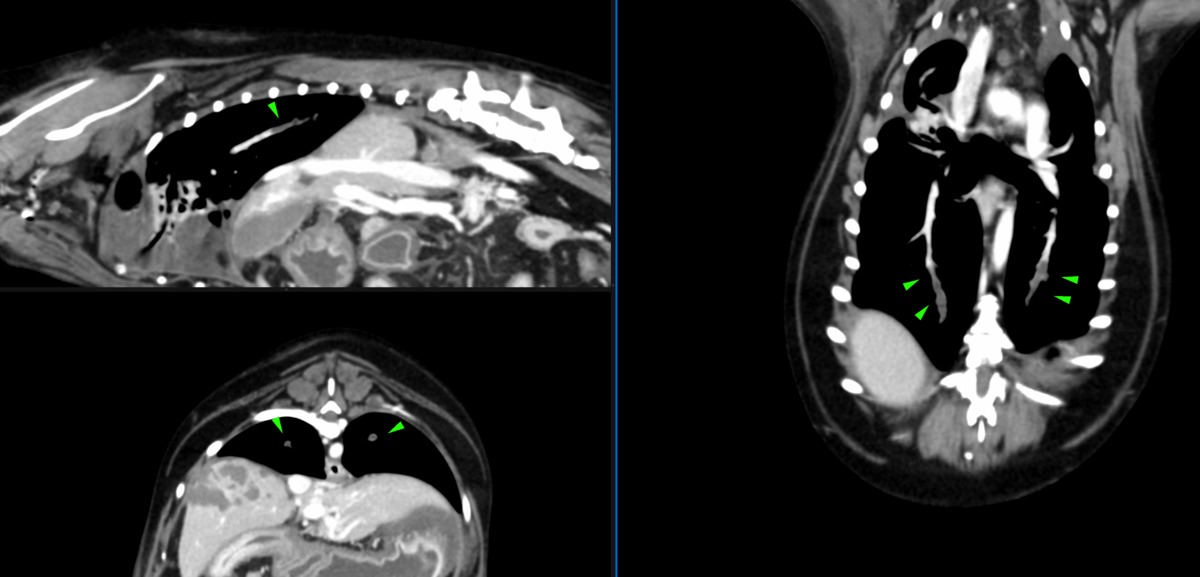

3. CT検査(コンピューター断層撮影)

CT検査は、三次元的に体内を詳細に観察できるため、骨の腫瘍や肺・腹部の腫瘍の診断に優れるだけではなく、手術の計画を立てるのにも大きな情報をもたらします。また、造影剤を使用することで血流の状態を評価し、腫瘍の性質をより詳しく把握することができます。動きに対して弱い検査であるため、麻酔をかけて検査をする必要があります。

図5:CT装置

図6:犬の肝臓に見られた腫瘍病変

図7:肺動脈内において造影欠損(肺動脈の途中から造影剤が流れていかない)が認められ、肺動脈血栓塞栓症が疑われた。このような血栓はその他の画像検査で検出することは難しく、手術計画や治療計画の立案に重要な情報をもたらす。

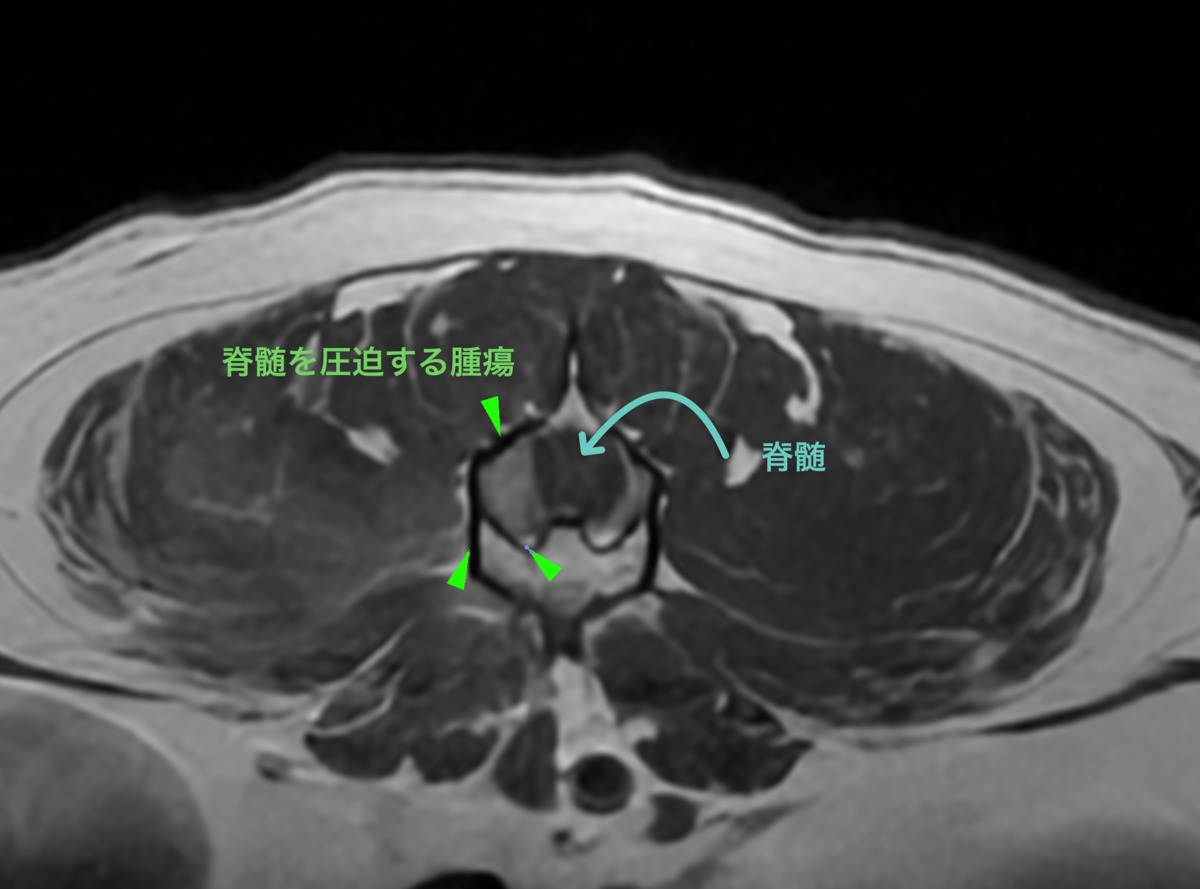

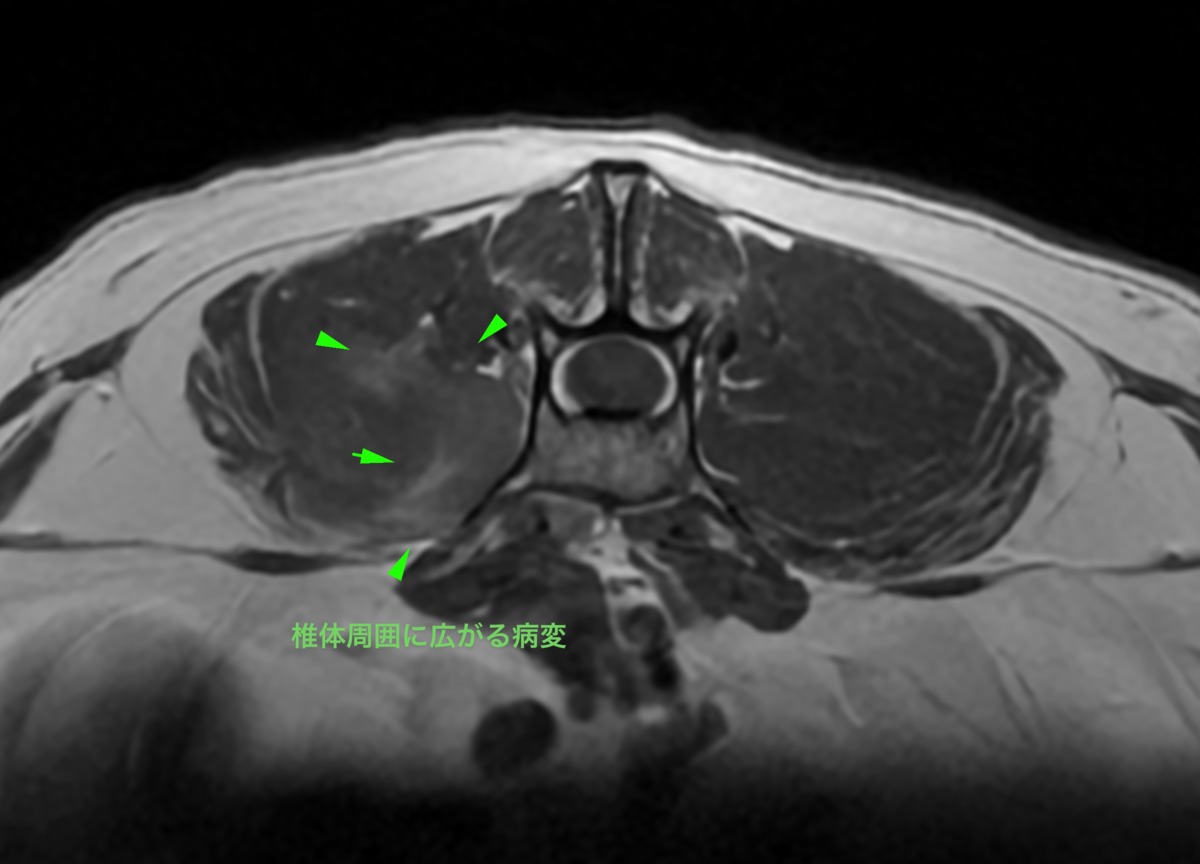

4. MRI検査(磁気共鳴画像)

MRI検査は、特に脳腫瘍や脊髄の腫瘍の診断に有用です。神経系の構造を詳しく映し出せるため、手術の可否や治療計画の決定に重要な情報を提供します。動きに対して弱い検査であるため、麻酔をかけて検査をする必要があります。

図8:MRI装置

図9:猫の脊髄のリンパ腫。病変が脊髄を圧迫することで痛みや麻痺を生じる。この病変は他の画像検査では検出できなかった。

図10:図9の病変周囲の筋肉内にも広がるリンパ腫の病変。図9同様に他の画像検査では検出できなかった。

まとめ

トラックバック(0)

トラックバックURL: http://www.samec.jp/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/729