スタッフブログ

うちの子は食物アレルギー用の療養食を食べています

こんにちは、動物看護師の島田です。

時が経つのが早く、4月で入社2年目になります。

まだまだ至らぬ点ばかりですが、去年よりも成長できるように日々精進していきますので、宜しくお願い致します。

今回は我が家で飼っているチワワのチョコについてお話したいと思います。

今年で3歳になるこの子は食物アレルギーを持っており、食物アレルギー用の療養食を食べています。

お迎えした当初、軟便やうんちの回数の多さに悩んでいたのですが、環境が変わったことに対するストレスかと思っていました。

しかし、なかなか良くならず、食物アレルギーからくる消化器症状かもしれないと、除去食試験を始めました。

除去食試験とは6~8週間程度、アレルギー反応が起きにくい療養食のみを食べてすごし、軟便やかゆみなどの症状が改善されていれば、食物アレルギーであると診断ができる試験です。

この期間中は、普段食べているおやつや食事は一切口にできません。

この試験の結果、我が家のチョコはお肉全般のアレルギーであることがわかりました。

現在では食物アレルギー用の療養食やお肉を使っていないおやつを食べ、アレルギーと上手く付き合って過ごしています。

我が家に来る前にあげていたご飯と同じ物をお迎えした当初はあげていたので、まさかそのご飯に軟便の原因があるとは露程も思わず…

食物アレルギーは赤みやかゆみ、脱毛などの皮膚症状だけではなく、下痢や軟便、消化不良などの消化器症状を引き起こす場合があります。

嘔吐や下痢、それらを伴う体重減少がみられたり、便が軟らかくなっていたり、うんちの回数が増えていたりする場合も注意が必要です。

普段とは違う気になる症状が出てきた時はすぐにご相談ください。

ごあいさつ(受付 安藤明日香)

はじめまして。

3月1日より入社いたしました、受付の安藤と申します。

私は現在、ミニチュアシュナウザーの「かんな」と保護猫の「はち」と暮らしています。

前職までは接客・受付の仕事に携わってきましたが、動物や医療に関わる職種は初めてなので、日々新たな業務と知識を学びつつ勤務しています。

まだまだ至らぬ点が多いと思いますが、少しでも早く、少しでも多く、皆様のお役に立てるよう努めてまいります。

これからどうぞよろしくお願いいたします。

デグーのお話

こんにちは、クラークの佐々木です。

今回は知人の飼っているデグーのお話です。

まずデグーについて少し。

デグーは、デグー科デグー属に属する齧歯類で原産国はチリの山岳地帯。主に草や樹皮、種子、果物などを食べている動物です。

体長は尻尾を含めなければ12cm~20cmほどで、体重は350g以下。寿命は5〜8年。

このサイズの齧歯類・哺乳類としては知能が高く、人間の3歳児並みとも言われているそうです。

好奇心が非常に旺盛で、社会性があり人にも懐くため、ヨーロッパなどではペットとして比較的人気のある種のようです。

知人が家に迎えた時は少し大きくなってたこともあり、性格に怖がりなところもあって最初に会った時はちょっと匂いを嗅いでお部屋に戻ってしまいました。

つい最近の話と思っていましたが、あっという間にもう4才。

最近白内障を患ってしまったそうです。

デグーは糖尿病になりやすく、今回の白内障が糖尿病からくるものなのかそうじゃないのかはさらに検査をしてみないとわからないそうです。

エキゾチックを診れる病院(残念ながら当院では診察は受けられないのですが)やしてあげられ治療なども犬猫に比べると少なく追加の検査も難しいそうですが、今はご飯もよく食べてもう1匹のデグーちゃんとも仲良く遊んでいるようです。

近々、また会いにいこうと思っています。

最近仲間入りしました

こんにちは、看護師の梁瀬です。

今回は最近仲間入りした子を紹介したいと思います。

元々別で暮らしていた私の家族の子なのですが一緒に飼うことになりました。

マルチーズとチワワのMIXのネージュくんです!

とっても元気いっぱいで毎日近所の河原へ散歩に行ってもらってます。

私は学生の時にトリミングも学べる学校に通ってたので学んだ事を忘れないようににネージュくんで練習しています。

まだまだ未熟ですがキレイに仕上げられるように日々頑張ってます!

新しい猫さんをお家にお迎えしました

こんにちは! 動物看護師の小西です。

時が経つのが早く今年も雪のないお正月がやって来ました。

埼玉動物医療センターで働き始めて3年目、今年もよろしくお願いいたします!

私事ですが、昨年の夏に新しい猫さんをお家にお迎えしました。

名前は『うにこ』で、子猫特有のパヤパヤした毛が海の生き物のウニに似ていたためこの名前になりました。

何となく自分がかわいいことを理解しているらしく、大体のことは自分優先だと思っているみたいです。

これは初めてキャットタワーの最上段に乗れた日の写真ですが、先住猫のわかばさんのお気に入りスポットでもあったため、うにこは楽しそうですがわかばさんは不満そうです。

こんなに小さかったうにこもわかばさんの真似をしたり、目の調子が悪くなったりよくなったり、卵を割ったりマグカップを割ったりしながら大きくなり…

気づけば生後7ヶ月前後、2.6kgまで成長しました。

うにこのいる布団の真下にはわかばさんがいて、最近は布団越しに先輩を踏むことにハマっているみたいです。

そんなうにこも今月避妊手術の予定があります。

避妊手術を行うと、望まない妊娠を避けられるだけでなく、子宮や卵巣に関連するホルモンが原因で起こる病気や乳腺に出来る腫瘍が予防できます。

猫さんの乳腺腫瘍の場合、悪性腫瘍である可能性がとても高く、小さなものが見つかっただけでも既に別の場所に転移していることがあります。

そんな乳腺腫瘍も、初めての発情より前に避妊手術を終えれば高い確率で予防できるというデータがあるため、うにこにもこの時期に避妊手術を受けてもらうことにしました。

うにこにとっては人生初めての大手術になりますが、無事乗りきっていただき、健やかに成長していってもらいたいです。

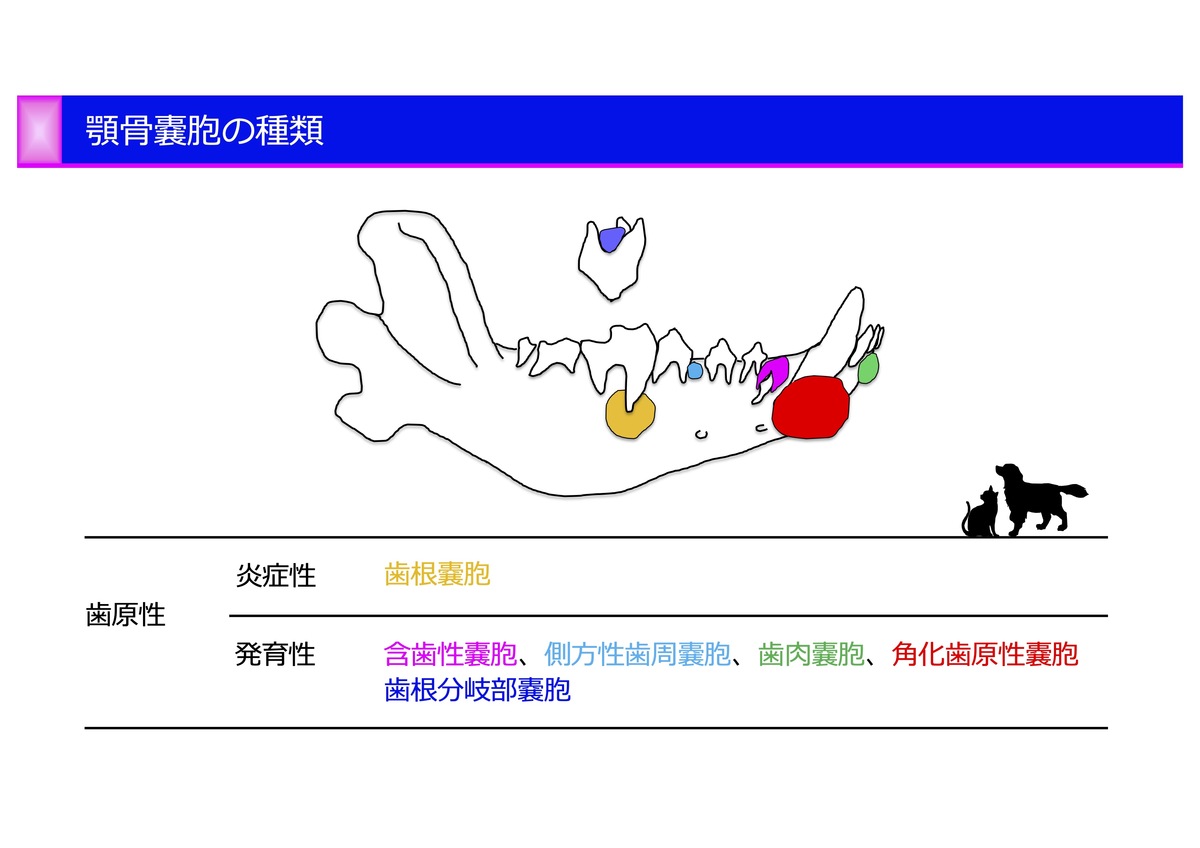

歯科疾患の病理

こんにちは。病理診断科の平林です。

先日、少し珍しい企画の歯科セミナーに参加してきました。

テーマは、『顎骨嚢胞攻略 ~病理学・臨床病理学・歯科学、3つの視点で考える獣医領の未来』というものです。

顎の骨にできる嚢胞『顎骨嚢胞』について、臨床病理学の小笠原聖悟先生、歯科の樋口翔太先生とともに、病理学パートを担当させていただきました。

顎骨嚢胞をテーマとしたセミナーというのが、獣医学では珍しいのですが、さらに歯科学と臨床病理学、病理学がコラボレーションしたセミナーはかなり珍しく、貴重な機会でした!

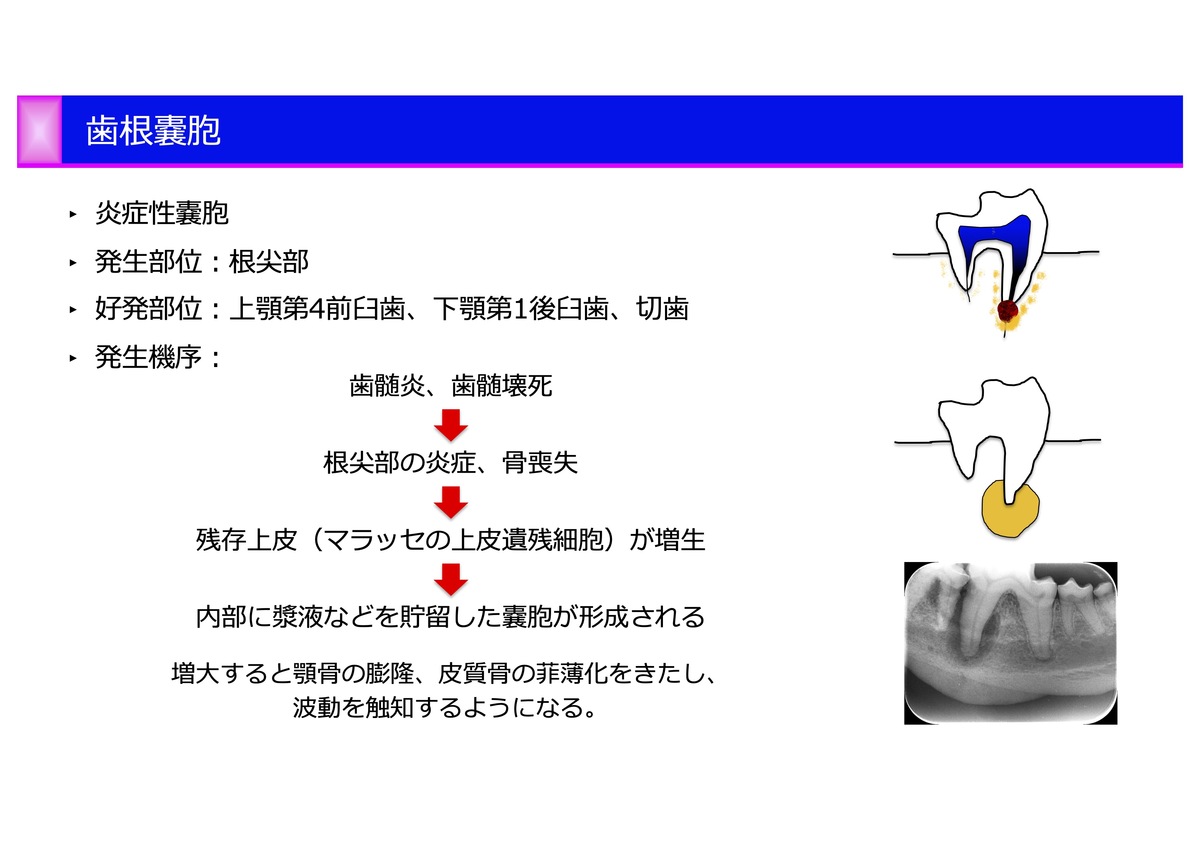

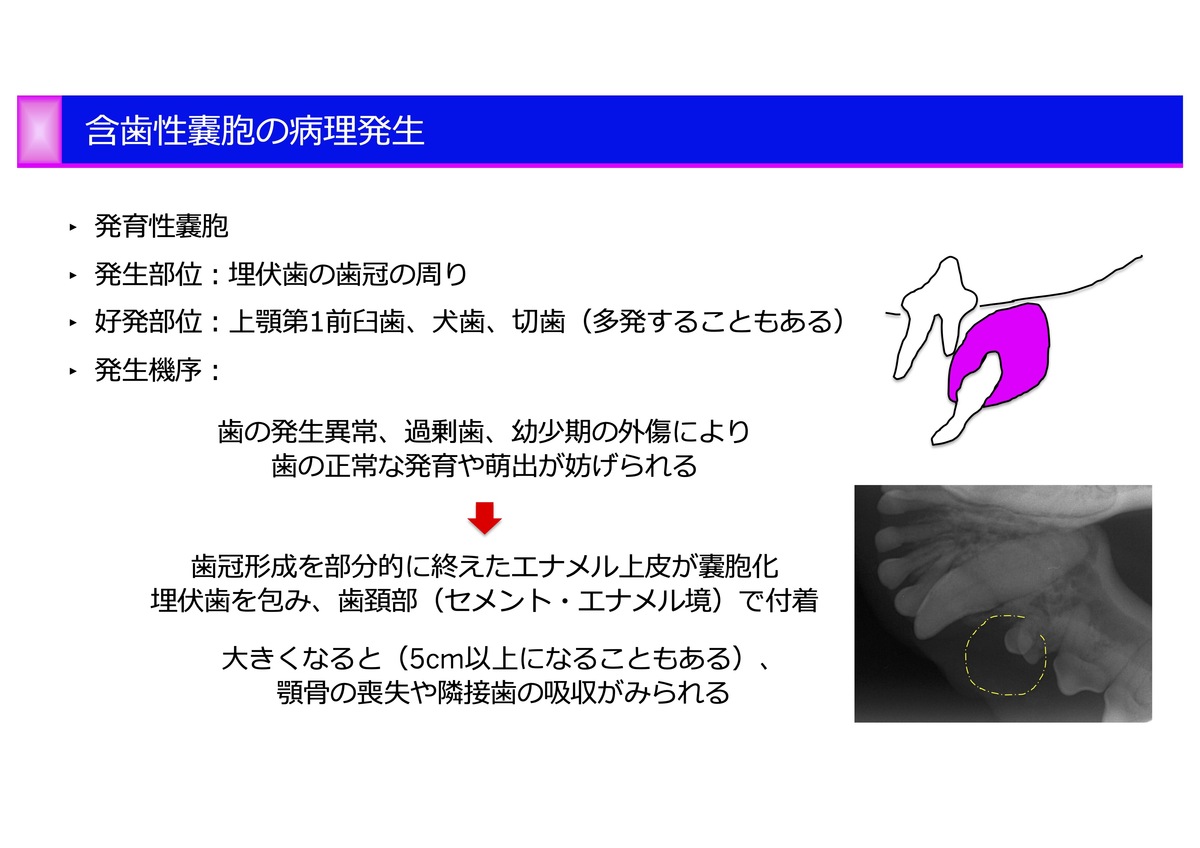

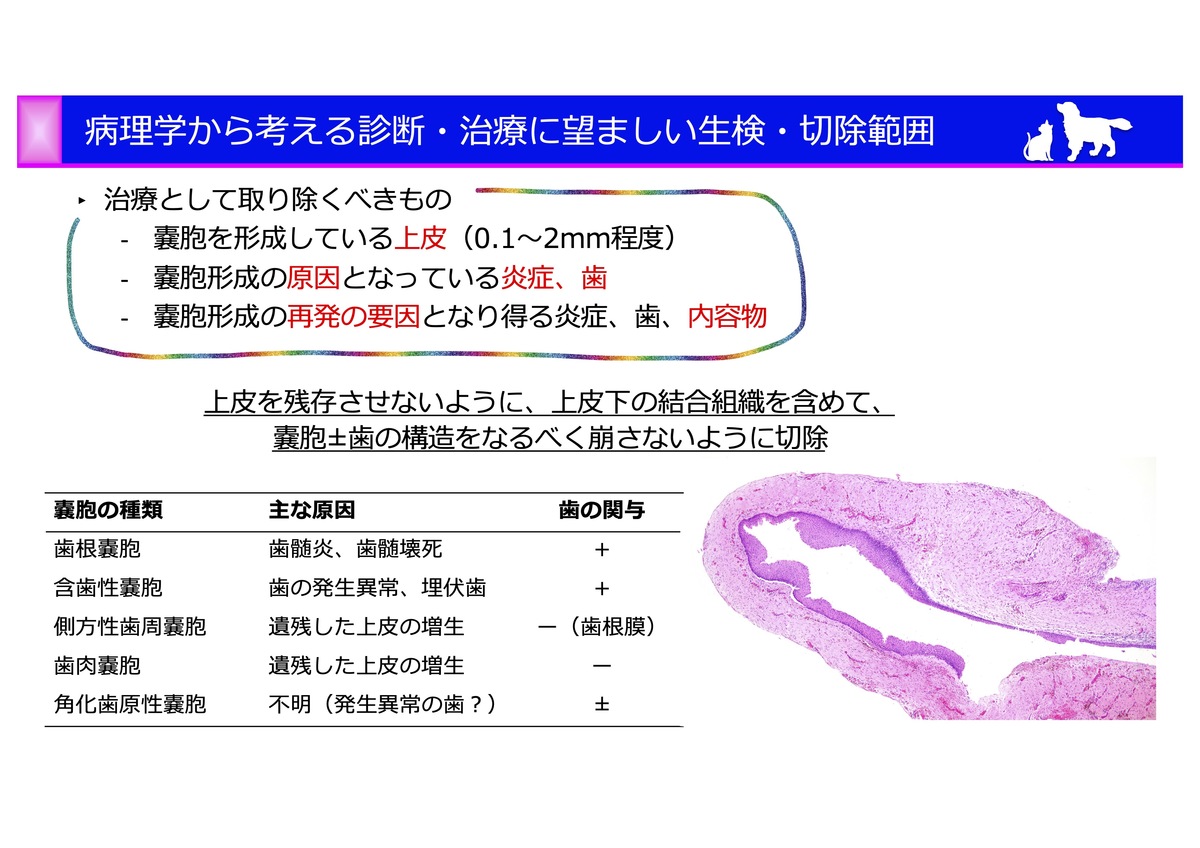

病理学パートでは、歯の発生に触れながら、顎骨嚢胞(歯原性嚢胞)の種類、各嚢胞の病理発生機序・組織像・鑑別診断を解説し、最後に病理学から考える診断・治療に望ましい生検・切除範囲についてお話しさせていただきました。

講演資料を作成するにあたり、顎骨嚢胞について色々と調べてみたのですが、顎骨嚢胞は種類ごとに成り立ちがユニークで、改めて興味深い病変だと思いました。

そして、詳細な診断には臨床像(発生状況)と病理組織像をしっかりリンクさせていくことが重要だと思いました。

顎骨嚢胞(歯原性嚢胞)の病理検査では、採取された嚢胞壁のみで提出されることが多く、臨床情報が少ないと組織像から『歯原性嚢胞』と診断することが多いですが、

どのような部位に、歯とどのような関連を持って発生していたのかという、臨床情報と組織像が結びつくと、歯原性嚢胞の種類まで診断ができるからです。

セミナーでは、歯科の先生方と、病理側の私たちとの間で、たくさんのディスカッションが生まれ、とても楽しい時間でした。

そして、疾患の正しい診断や治療には、臨床医と病理医の密なやりとりがとても大切であることをさらに感じました。

これからより一層、歯科疾患の病理を勉強し、知識を深めていきたいと思います。

2025年もたくさんの先生方とディスカッションをさせていただき、良い診断ができるよう励んでまいります。

本年もどうぞよろしくお願いします!

私の趣味

総務人事の中里です。

今日は私の趣味(神社巡りの一コマ)について、書かせて頂きます。

私にとって神社とは正月だけ、近所の神社へ取り敢えず手を合わせに行く場所でした。

また、そもそも神社とは何かも考えずに伺っていました。

5年前に前職の職場で神社仏閣好きが集まっていたことがきっかけで、神社に興味を持ったことが神社巡りのきっかけです。

日本には八百万の神がいらっしゃり、私たちの身の回りにはいくつもの神社があります。

日本の神社数は神社庁が把握しているだけで8万社を超えていますが、個人宅、道ばたにも社があることもあり、正確な数は把握されていません。

そんな少し不思議な世界に足を踏み入れてみますと、日本の神話の世界にも通じるものがあり、なかなか奥深く、未だに学ぶことばかりです。

さて、そんな多くの神社がある中で、今回、皆様にご紹介するのは秩父にあります三峯神社です。

秩父駅より車で1時間ほど(途中、山道を8kmほど走ります)の所にあり、行くとなると私の家からは1日かかりで、途中の道の駅で買い物しながら、少しだけ観光気分で伺っています。

ある日、参拝後に鳥居近くのお店のテラス席でわらじかつ(秩父の名物ですね)を食べておりますと、テラス近くに鹿がいることに気がつきました。

お店の方に伺うと鹿だけでなく、本当に偶にですが熊が近くに出没したとの情報が流れることがあるそうです。

少し怖くなりながら駐車場に向かう途中、たぶん先程見た鹿がおりましたので、その時の写真を載せました。

ちょっとだけ怖いなという気持ちと自然の中で、ゆっくりしている安らぎの時間を過ごせた1日でした。

ちなみに神社に伺う際は、『通り道に有名な神社があったから立ち寄った』というのは絶対に行ってはいけないことだそうです。

今日は、神社に伺うという気持ちで神社を目指す必要があるそうです。

三峯神社は、ちょっと立ち寄ろうでは伺えませんが・・・

呼吸器科開設について

獣医師の安藤です。

寒い日々が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

この季節になると、冷気が刺激となってうちの子の咳が増えたような・・・というご相談を受けることがあります。

咳が1日10回以上ある、そこまでではないが徐々に悪化している気がする...

このような場合は呼吸器科の受診をご検討ください!

当院では去年の2月より呼吸器科が新しく開設され、毎週火曜日に診療を行っております。

担当の先生は谷口哲也先生です!

私も開設から診療に参加しており、早いもので約1年が経過しようとしています。

谷口先生はこの1年間、兵庫県から毎週来てくださり、その日のうちに帰っていく・・・

体力無限大で、各患者様に寄り添いながら診療を進めていく優しい先生です。

ちなみに一番好きなものは角ハイボールとのことです笑

呼吸器疾患の症状というと、みなさんは何を思い浮かべるでしょうか?

呼吸器は主に上気道(鼻腔、咽頭、喉頭)、中枢気道(気管など2mm以上の気道)、末梢気道(気管支など2mm以下の気道)および肺に区分されます。

症状からどの区分に病変があるのかをある程度絞り込み、その部位に応じた検査内容をご提案します。

例えば、上気道疾患が疑わしければ頭部〜頸部のX線検査やX線透視検査(X線検査の動画ver)、肺が疑わしければ胸部X線検査や肺のガス交換機能をみるための血液検査などを追加します。

診断のために麻酔検査(CT検査や内視鏡/気管支鏡検査など)を行う場合もあります。

疾患の中には病院内では症状が認められない場合もありますので、動画をとっていただけると理解しやすいです!

呼吸器疾患の可能性がある症状

・くしゃみ、逆くしゃみ

・鼻汁、鼻がなる、鼻づまり、鼻出血

・えずき

・嚥下障害

・声の変化(かすれるなど)

・息が吸いづらい

・息が荒い

・いびき

・咳

・開口呼吸

・チアノーゼ(舌が紫色)

・睡眠時に呼吸が止まっている など

よくご相談いただく症状を挙げてみました。

呼吸器疾患はわんちゃん・ねこちゃんの生活の質に直結します。

適切な診断や治療を行うことでより快適な暮らしをサポートできるよう努めます。

このような症状があり、お困りの際は一度呼吸器科へご相談ください!

腹腔内出血について

こんにちは、獣医師の石川恭平です。

急に寒さが厳しくなってきました。

一緒に過ごしているおうちの子も急な気温の変化でご飯をたべる量が減ったり、体調がきになったりすることもあるかもしれません。

今回は腹腔内出血についてお話ししたいと思います。

腹腔内出血は、病的な原因によりお腹のなかに血液がたまってしまうことです。

血管の中にある血液が少なくなってしまうため、血のめぐりがわるくなってしまいます。

そのため、出血のスピードや量によっては低血圧(ショック)になる命にかかわる病態です。

原因は外傷、凝固障害、できものからの出血、臓器障害、アナフィラキシーなどがあります。

成犬ではできものの破裂による出血が最も多いと報告されています。

しかしながら、お腹の中の出血は目でみることはできません。

文献で報告されている症状を下記に記しますが、実際は無気力や食欲不振などの漠然とした兆候から虚脱まで多岐にわたります。

腹腔内出血の主な症状

- 粘膜が白くなる

- 末梢の拍動が消失

- 毛細血管再充満時間の消失(歯茎などを押してピンク色に戻るまでの時間)

- 頻脈または徐脈

- 低体温

- 頻呼吸

- 意識障害

- 腹部膨満(40mL/kg以上の貯留液が必要)

受診時の検査としては、血圧測定、血液検査、凝固検査、FAST(超音波検査での貯留液の確認)などをおこないます。

身体の中に貯留液が認められた場合は細い針を刺して出血かどうかの確認をします。

ショックの兆候がある場合はその治療をしながら検査を進めていくことになります。

初期の治療は点滴などで循環を維持することです。血管を収縮させる薬や輸血をおこなうこともあります。

その後の治療は出血の原因によって異なります。

しかし、ショック、感染症、できものなどにともない、微小な血栓ができやすくなることがあるため、予後には注意が必要です。当院では必要に応じて抗血栓療法を実施することがあります。

一緒に過ごしているわんちゃんねこちゃんに違和感を感じた場合は、是非ご相談ください。

角膜潰瘍について

こんにちは、獣医師の盧です。

今回は角膜潰瘍についてお話ししたいと思います。

実は我が子「牛丼」(←猫です)が最近、目の調子がわるいです。

なんとなくしょぼついたり、片目が半開きにしていたり、薄い濁った目やにを垂らしたり。。

実はこれらはすべて目の病気の際によく出る症状です。

また、考えられる病気も多岐に渡り、角膜潰瘍や緑内障、ぶどう膜炎(目の中に炎症が起きている症状)などがあります。

しっかり調べていくには眼科検査に必要な道具をそろい、猫が暴れないように体を包むバスタオル(すべての猫に必要ではないが、我が子はかなり暴れるので一苦労(笑))も用意し、いざ検査へ

・フローレス+ローズベンガル染色

2種類の特殊な生体染色液を使い、角膜に傷があるかどうかの検査です。

傷があるとフローレスは緑に染まり、ローズベンガルは赤に染まります。

目に染色液を1滴垂らし、ブラックライトで照らすと傷がある部分は強く緑に光ります。

やや分かりづらいですが、矢頭で示されている部分はフローレス陽性(緑に染まっている)で角膜に傷があることが分かりました。

角膜潰瘍に対する治療ですが、角膜潰瘍を引き起こす原因により、さまざまな治療方法があります。

ただし、基本となるのは細菌感染の予防(細菌感染が見られた場合はしっかり治療)および角膜保護です。

また、角膜保護の点眼回数は多ければ多いほどいいのでしばらくは一緒に出勤してもらいました。

療法食に頼ってます

こんにちは、受付の神宮です。

今回は我が家のちょっとデリケートな猫のお話をさせていただきます。

この子はまだ1歳にもならないころからストルバイト尿石症で数年療法食に頼り、調子良く生活をしてきましたが、昨年あたりから便秘気味になり、排便が2、3日おきになることもありました。

今年に入ってからは硬い便や量の多い便が出るたびに、なぜか膀胱炎になってしまうようになりました。

身体にストレスがかかるようです。走るだけでも膀胱炎になることが度々ありました。

原因は今のところ不明ですが、とにかく便秘を改善させる為に、繊維が多い療法食に切り替えたところ、便秘はびっくりするほどあっさり改善しました。

また普段はこんな感じで、のほほんとしているように見える子ですが、ちょっとした事でストレスを感じてしまうようです。

先日、何かのきっかけで情緒不安定になってしまった事がありました。

水分補給目的であげていたウエットフードを、ストレスを軽減させる療法食に変えたところ、口に合ったという事もありますが、満足気になり落ち着きを取り戻しました。

今は身体の調子が良い日は同居猫と楽しそうに遊んでいます。

走り過ぎないよう気にかけていますが、かなり膀胱炎の頻度は少なくなっています。

今年で7歳、まだまだ元気でいて欲しいと願っています。

す。

耳ヒゼンダニについて

こんにちは。獣医師の藤森です。

今回は耳ヒゼンダニについてお話しします。

「耳ヒゼンダニ」みなさんは聞いたことがあるでしょうか?

耳ヒゼンダニは皮膚の寄生虫です。

症状として外耳炎、強い痒みなどが見られます。

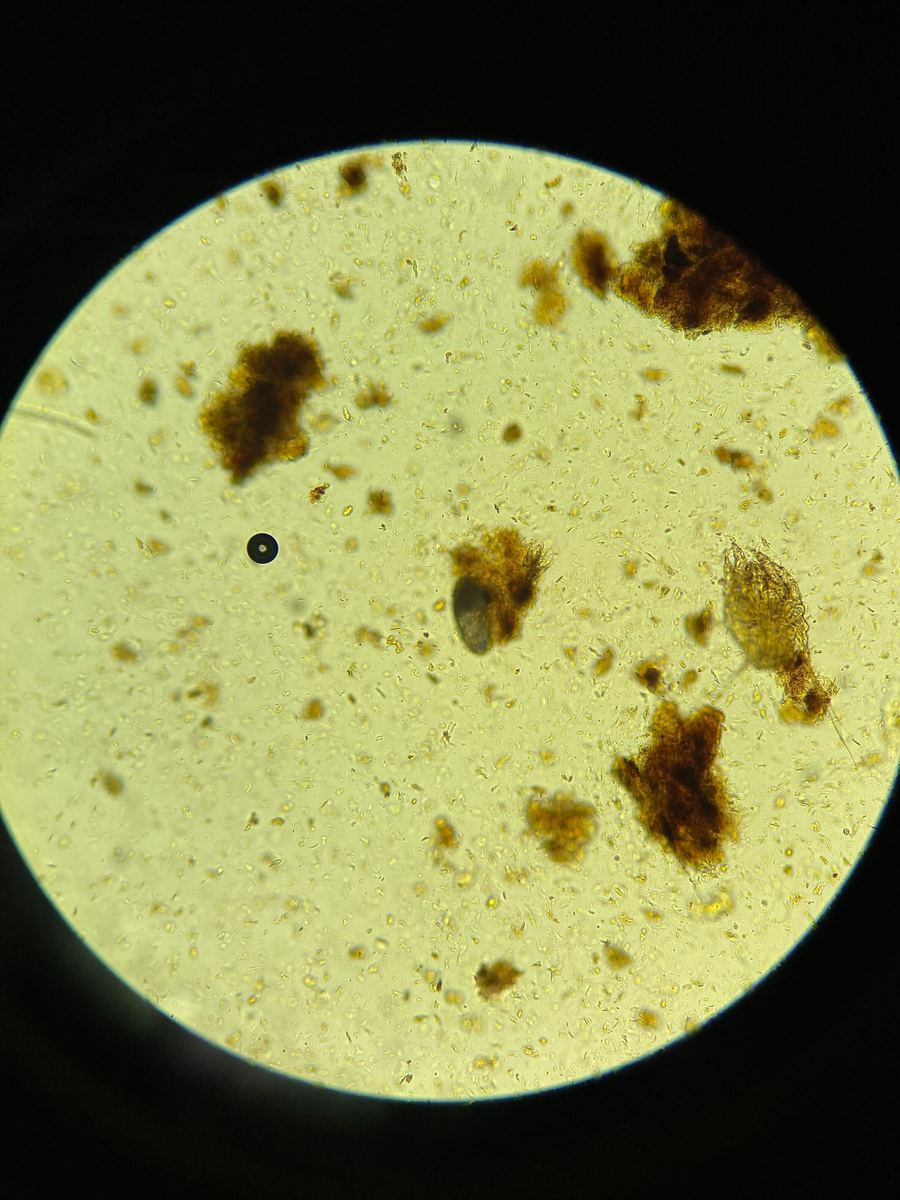

検査は耳垢をスライドグラスに乗せて顕微鏡で観察します。

顕微鏡を覗いてみると

このように見えます。

どこに耳ヒゼンダニがいるか見つけられたでしょうか?

正解は、中心の楕円形が耳ダニの卵、右側に写っているのが耳ダニの成虫です。

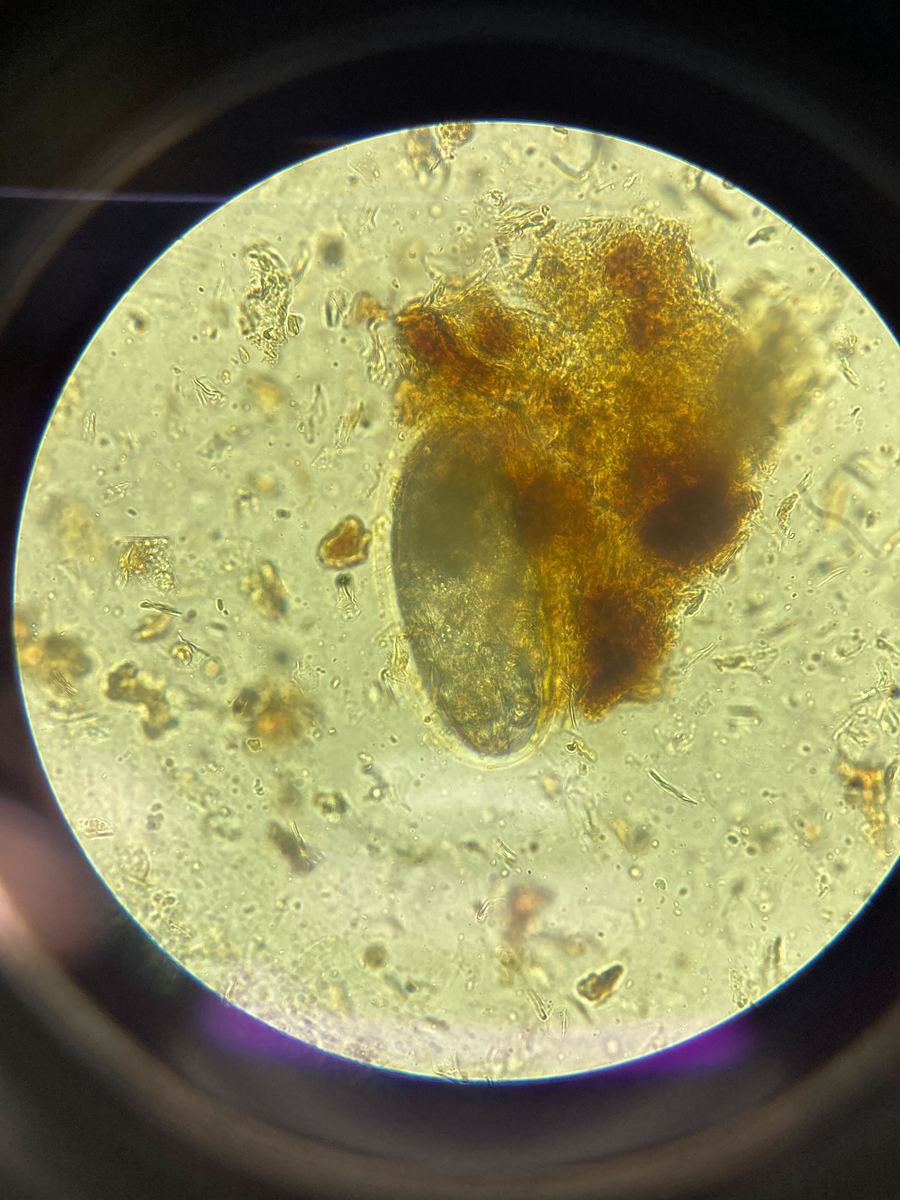

拡大すると以下のように見えてきます。

<耳ダニ 虫卵>

<耳ダニ 成虫>

耳ヒゼンダニの治療は耳洗浄や駆虫薬で行われます。

耳ヒゼンダニは耳の中以外にも生息可能なため顔まわりや首まで皮膚症状を起こす可能性があります。

また、犬でも猫でも寄生できる寄生虫なので一緒に住む動物にも寄生する可能性があります。

月に一回の予防薬で予防できる寄生虫ですのでしっかり予防を行うことが大切です。

茶色い耳垢が出てきたり、耳をとても痒そうにしている時は動物病院で相談しましょう。

ごあいさつ(受付 林 奈穂)

はじめまして。

12月8日から入社致しました。受付の林と申します。

小さな頃から動物が好きで、実家では11歳のミックス犬(チワワとマルチーズ)を1匹飼っています。

小さい体ながら食欲が旺盛で、ご褒美を貰うためなら何度でもおもちゃ目がけて駆けていく姿がとても愛おしく、またそんな部分は自分と通づる部分があるなぁと感じています。

知識も常識もまだまだ社会人として未熟な面が多々ございますが、まずは自分ができることを一つ一つ行い、いずれは皆様に信頼を置いていただけるスタッフの1人となれるよう尽力して参ります。

どうぞこれからよろしくお願いいたします。

犬や猫にとって注意が必要な食べ物について

こんにちは、看護師の粂川です。

12月に入り寒さも本格的になってきました。

今回は、犬や猫にとって注意が必要な食べ物についてお話ししたいと思います。

▷ネギ類

最初に挙げるのはネギ類です。ネギ類には長ネギやタマネギ、ニラなどがあります。鍋料理にネギ類を使う方も多いかと思います。

ネギ類に含まれる硫化物が赤血球を破壊してしまい、溶血(赤血球が壊れて中の成分が漏れ出すこと)することで、貧血や血尿、元気食欲の低下、嘔吐や下痢を引き起こします。

この成分は加熱しても破壊されないため、ネギ類を使った料理の汁などにも注意が必要です。

▷チョコレート

2つ目に挙げるのはチョコレートです。

チョコレートの原料のカカオに含まれるテオブロミンが心臓や中枢神経に作用することで、大量に摂取すると、嘔吐、下痢、興奮、けいれんなどを引き起こします。チョコレート以外にもカカオを原料とするココアなどにも注意が必要です。

また犬は甘いものを好む傾向があり、甘味を感じないとされる猫よりも注意が必要です。

▷鳥の骨

3つ目に挙げるのは鳥の骨です。クリスマスにはチキンを食べるご家庭もあるのでは無いでしょうか。

鳥の骨は縦に裂けやすく、食べてしまうと消化管を傷つけてしまうおそれがあります。

骨を柔らかい状態に処理してあったり、細かく噛み砕いて食べた場合は消化されることもありますが、食べた後に元気や食欲がなくなってきたり、嘔吐や下痢などの症状が見られた場合は動物病院をご受診ください。

また摘出が必要になった場合、消化管を傷つけてしまうおそれがあることから催吐処置(薬で吐き気を誘発させて吐かせること)ができないため、内視鏡や手術が必要になります。

今回は冬に特に注意が必要になる食べ物をお話しさせていただきました。

誤食は時に命に関わることもあります。

犬や猫の手が届くところに食べ物を置かないようにするなど、盗み食いや拾い食いにご注意ください。

しっかり対策を行い、楽しい年末年始を迎えましょう!

参考文献

・石岡克己ほか,犬・猫・エキゾチック動物の栄養管理と栄養指導 動物医療従事者のための臨床栄養学,EDUWARD Press,2022,p44-45

・長谷川成志ほか,愛玩動物看護師の教科書 第2巻,緑書房,2022,p104-105.

蹴りぐるみ

こんにちは、看護師の星です。

今回は『蹴りぐるみ』についてお話したいと思います。

蹴りぐるみはクッション性のあるぬいぐるみのようなもので、ネコちゃんの狩猟本能をいかして前足で掴んで後ろ足でけりけりして遊んでもらうおもちゃになります。

蹴る以外にも獲物を仕留めるように蹴り蹴りしながら噛み付くネコちゃんもいます。

ネコちゃんにとっては遊びながら狩する気分を味わえストレス発散にもなってくれます。

若い子など活動性の多い子や腕など近づけるとけりけりしてくるような子に向いているかもしれません。

また少し興味なさそうな子でもまたたびをかけてあげたりすることでけりけりしてくれるような子もいます。

↑我が家のしじみはまたたび付きが好みでした。

エビやイモムシなど色々な形をしたものがあるのでネコちゃんの体格や好みの生地に合わせて選んであげるといいかもしれません。

我が家のネコたちは少しふわふわめの生地が好みのようです。

またちょっとした生地の余りでも作ることもできるため、ネコちゃんに合ったけりぐるみを作ってみてはいかがですか?

群馬県上野村まで車で行ってきました

こんにちは。受付の松本です。

先日、両親と群馬県上野村まで車で行ってきました。

遠出が好きなので帰省するたびに休みを合わせてドライブに連れて行ってくれます。

上野村では鍾乳洞に入ったり、吊り橋を渡ってみたり、川の水を触ったり、木を登る猿を見たり、自然を全身で感じることができました!

吊り橋では私と父親は端っこを歩いていましたが、母親は高所が得意な人なので真ん中の隙間が多いところをスタスタと歩いていて流石だなと思いました(笑)

今年は山のある県によく行ったので来年は海のある県に行ってみようと思います!

マナーウエア

経理の藤本です。

我が家の犬も猫もふかふかの温かいベッドで寝ることが増えました。

ベットが大好きな犬たちですが、最近男の子の犬が「ベットを交換して!」とよく訴えてきます。

不思議に思って見ると、ベットがおしっこで汚れています。

15歳になる女の子の犬が、どうやら寝ている間にほんの少しおしっこが漏れてしまうことがあるようです。

自分のベッドが汚れると男の子のベットで寝てしまうので、男の子は困ったようにベッドを見つめてはこちらにトコトコ歩いてきて地団駄を踏むのです。

おしっこが漏れてしまう子は心臓僧帽弁閉鎖不全症で薬を飲んでいますが、食欲もあり元気です。

年齢的なもののようです。

ほんのちょっとなので、まだおむつはしなくてもいいかな。と思っていますが準備はしておこうと、おむつ関連を探し始めました。

紙おむつはやっぱりもこもこが気持ち悪いのか歩きづらそうで、いつのまにか抜け殻のようにおむつが落ちています。

これは寝たきりになったり、あまり動けなくなった時に使うほうがうちの子にはよさそうでした。

当院では手術をした際に搔き壊したり、なめたりしないように術後服をお勧めしますが、同じような形でマナーウエアがあるので、これを試してみました。

サニタリーとおもらしと両方に使えるようで、男の子も女の子もパットを当てる位置を変えて使用します。

頭からかぶるタイプと首周りがマジックテープのサロペットタイプがあり、着脱が楽なサロペットタイプにしてみました。

しっぽ穴があり、ウンチはふつうに外に出して、おしっこだけパットに吸収させます。

ちょっと胴長なチワワなのでダックス用の小さいサイズです。

ずれたり、脱げることもなく本犬も嫌がらないのでよさそうでした。

今は休日に一緒にいられる時たまに着ていますが、着ているときはあまり漏れていません。

もう少し頻繁に汚すようになったら毎日使用したいと思っています。

まだまだ元気で長生きしてほしいので、その時々の状況で過ごしやすくできたらいいなと思っています。

ごあいさつ(獣医師 片山達也)

はじめまして!

11月から入社致しました獣医師の片山と申します。

言葉を話せない動物たちをできる限り助けてあげたい、飼い主様の力になりたいという思いで、これまで関東の複数の動物病院で地域診療を行ってまいりました。

日々動物の医療も発展を続けています。

これまでの経験を活かしつつ、また常に知識と技術のアップデートをしながら、動物と飼い主様に提供できるように精進していきます。

一日でも早く皆様のお役に立てるように頑張って参りますので、ご不明な点がありましたらお気軽にご相談ください!

よろしくお願い致します。

岩手に行ってきました

我が家の猫ミルクについて

こんにちは。看護師の岡田です。

10月に入り急に寒くなりましたね。我が家の猫ちゃん達は夏は廊下で寝ていることが多かったのですが、最近はクッションの上や毛布の上で寝ていることが増えてきました。

そんな我が家の猫ミルクについて今回はお話しします。

去年7月頃、"ミルクも12歳で高齢になってきたしペットドック(健康診断)を受けてみようかな〜"という軽い気持ちでペットドックを受けました。

の結果2つの病気が見つかりました。

ミルク自身体調の変化もなくいつもと変わらず元気だったため、まさか病気になっていたとは思っていませんでした。

今は治療をしっかり行い手術を受け、毎日お薬を飲んでいます。年に何度が検診も受けています。最近はおやつを要求してくることが増えたりと元気に過ごしています。

今回のことを経験し、健康診断の大切さを改めて実感しました。うちの子は元気だし大丈夫と思っていても、実は症状が出ていないだけで病気が進行している場合もあります。

もし、お家の子達がいつもと様子が違う、ご飯を食べない、下痢をしているなど体調に変化があるようでしたら気軽にご相談ください。