スタッフブログ

犬のニキビダニ症について

こんにちは。獣医師の藤森です。

今回は犬のニキビダニ症についてお話しします。

ニキビダニみなさんは聞いたことがあるでしょうか?

人では顔ダニと呼ばれたりしていて多くの生き物の体表に住んでいます。

普段は仲良く共存しているニキビダニですが、時に異常に増殖し、脱毛や皮膚炎の原因になります。

症状としては顔、足先などで脱毛、フケ、色素沈着などが見られます。

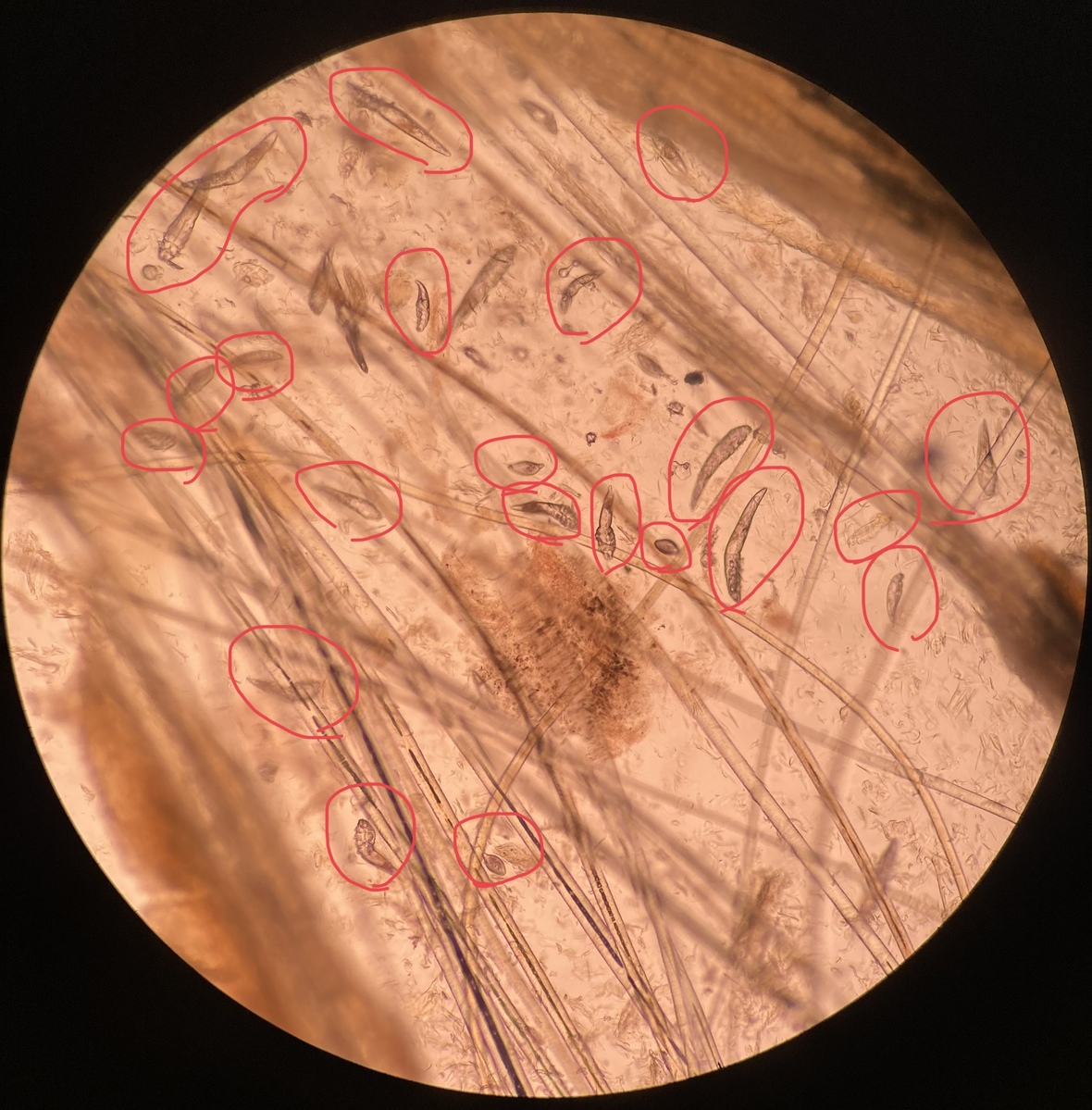

検査は症状のある部分の毛を少し抜いて顕微鏡で見ます。

そこで問題です。ニキビダニは次の写真のどこにいるでしょうか?

正解はこちらです

はっきり見えるものだけでもこんなにたくさんのニキビダニがいます。

異常に増えたニキビダニは普段使用しているフィラリア予防薬で減らすことができますが、予防薬の種類によってはニキビダニを十分駆虫できないこともあるので注意が必要です。ただの脱毛、皮膚炎にとどまらず2次的な感染がひどい場合は元気がなくなり、食欲不振になることもあるので小さなニキビダニたちですが侮ってはいけません。

ニキビダニは免疫力が低下している子で起こりやすいので、1歳未満の子犬や基礎疾患を持っている子は気をつけましょう。

肺炎について

こんにちは、看護師の橋口です。

先日我が家の愛犬オレンジが気管支肺炎になりました。

今はすっかり元気ですが、、、14歳と高齢なこともあって心配しました。7歳、9歳と発症し、今回で3回目でした。

今回はそれに因んで、肺炎について書こうと思います。

肺炎は症状としては、

○咳 ○努力性呼吸(苦しそうに息をする)

○呼吸が早い

○元気や食欲がない

などがあります。うちの場合は咳でした。

肺炎の症状は

○細菌性 ○ウイルス

○誤嚥(ごえん=食べ物や飲み物が食道ではなく、誤って気管に入ってしまうこと。高齢になって歯石がついてきて、バイ菌だらけの唾液を誤嚥すると、特に危ないです。)

などです。

また秋〜冬の寒く、乾燥する季節は、気管を痛めやすいと言われています。

確かに3回ともなったのは冬です·····。

1週間の投薬と安静、徹底した加湿で、完治して安心しました。

今年で15歳ですが、まだまだ元気でいて欲しいです。

もうすぐ1年

こんにちは、看護師の粂川です。

最近は寒さも和らぎ、暖かい日も増えてきました。

早いもので、本院に入社してから間もなく1年が経ちます。

入社当初は学生時代とは違う社会人の生活リズムや覚えることの多い業務内容に、戸惑いや不安感、プレッシャーが付きまとう毎日でした。

そんな日々でしたが、仕事に慣れてからは飼い主さんの笑顔や患者さんが元気になっていく姿に大きなやりがいを感じながら、業務に勤しむことができています。

3月は卒業の季節です。

皆さんの中にも、人生の門出を迎える方がいらっしゃるのではないでしょうか。

大きな期待と同時に様々な不安を抱える方もいらっしゃると思いますが、皆さんの新天地でのご活躍をお祈りしています。

また、私自身まだまだ未熟者ではありますが、皆さんと大切な家族の幸せな生活を守る一助となれますよう、これからも頑張ります。

家で飼っているデグーについて

こんにちは。看護師の黒澤です。

今回は家で飼っているデグーについて少しお話したいと思います。

2016年7月生まれの5歳で、名前はチュウカといいます。

回し車で元気よく走り回ったり、乗らずに手で回して遊ぶのが大好きな子です。

寒くなってからはよくペットヒーターの上で暖をとり体がとけるように伸びていてその姿がとても可愛らしいです。

デグーはお風呂には入れませんが、その代わりに砂浴びをして体についた微生物や皮脂などを取り除き体を綺麗にしています。

また砂を掘ったり転げまわったりとストレス発散や回し車とは違う体の動かし方をすることで運動不足解消も期待できます。

うちのデグー(チュウカ)が砂浴びをすると、いつも周りに砂が飛び散っていますが楽しそうに全力で砂浴びをする姿が見ていてとても微笑ましいです。

このような瓶に専用の砂を入れています。

砂浴び中の写真を撮ろうとしましたが勢いがよすぎてどれもブレてしまいました...。

その後おやつの大麦を貰えてご機嫌な様子のチュウカ、美味しそうに食べてくれました。

まだまだ寒い日が続きますが、毎日元気に過ごしています。

病理標本作製方法をご紹介します

こんにちは。病理診断科 臨床検査技師の密本です。

当院に病理診断科が開設して、もうすぐ1年になります。

院内で病理診断を行うことができる動物病院は数少なく、試行錯誤は続いていますが、臨床の現場と隣合わせだからこそできる病理診断をこれからも目指していきたいと思います。

さて、「病理診断=病理医が顕微鏡でプレパラートを観察することで診断をする」ということは想像できる方もいらっしゃると思いますが、その標本の作製方法を知っている方は少ないのではないでしょうか。

そこで今回は、病理組織標本作製の流れをご紹介したいと思います。

〜病理組織標本作製の流れ〜

①組織の固定:手術や検査などにより採取した組織は、そのままでは時間とともに組織自体がもつ酵素によるタンパク質の分解や乾燥、腐敗により変化してしまい(変性)、正しく診断をすることができなくなります。そこでホルマリン液などの固定液に浸透させることで、採取した組織の変性を防ぎます。

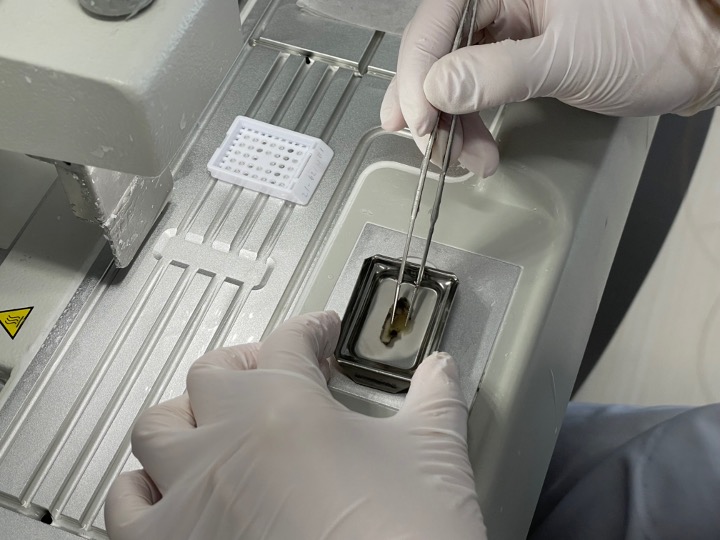

②組織の切り出し:主な病変部や切除縁など、診断で重要となる部位をスライドガラスに載る大きさにトリミングします。

③包埋(ほうまい):包埋装置という機械で、組織中の水分を一晩かけてパラフィンという物質に置き換えます。その後、 新しいパラフィンを流し込んだ型に組織を埋め込み、冷やし固めることで、パラフィン包埋ブロックを作製します。

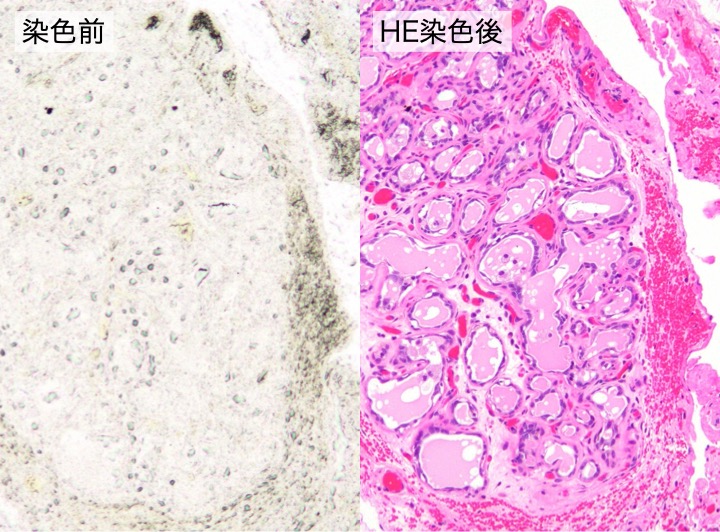

④薄切(はくせつ):ミクロトームという機械で光学顕微鏡での観察に適した薄さ(通常約2-3μm)に切り、スライドガラスに貼り付けます。

⑤染色:薄切したスライドはそのままではほぼ無色なので、ヘマトキシリン(青紫色)とエオジン(紅色)という2種類の色素を使用し、細胞の核や細胞質などを染め分けます。この染色を、ヘマトキシリン・エオジン(HE)染色といいます。H E染色を施したスライドをH E標本といい、この標本を元に診断がされます。

多くの動物病院は病理検査を外部の検査会社に委託しており、固定した組織を検査会社に送付し、診断結果を待ちますが、当院では標本作製から診断までの全てを行っています。

院内で病理診断を行うことで、検体送付の時間がかからない分、診断までの時間が短縮でき、また、診察・手術を行った臨床獣医師と血液検査や画像検査などの情報を共有・ディスカッションをすることで、迅速かつ、より正確な病理診断ができるという多くのメリットがあります。

ご紹介したHE標本は当院の病理組織診断の際に必ず作製される標本ですが、腫瘍の種類や病原体の有無を調べるために、追加で特殊な染色を行う場合もあります。

それについてはまたの機会にご紹介したいと思います。

これからも埼玉動物医療センター 病理診断科は、より良い獣医療提供の一助になればと思います。

今後ともよろしくお願いします。

リフレッシュ

こんにちは。受付の松本です。

新しい年を迎え1ヶ月程経ち、コロナウイルスへの注意が欠かせない日々が続いておりますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。

私は年始にお休みを頂き、実家に帰省していました。

帰省する度に恒例となっているのが、我が家の猫(ゆめ)に被り物を被せて写真を撮ることです。

今回は苺の被り物をゲットしたので被せてみました。

意外と嫌がらず、カメラ目線をしてくれたのですんなり良い写真を撮ることができました。

コロナ禍でなかなか出掛けることができない中、我が家の愛猫に癒してもらい、とてもリフレッシュできました!

当院では受付にて感染症防止対策を行っております。

引き続きご来院の際はマスクの着用、検温、消毒のご協力をよろしくお願い致します。

わが家で行なっている誤食防止

こんにちは。看護師の星です。

今回は家で行なっている誤食防止を紹介します。

「ちょっと目を離したすきに焼き鳥の串食べちゃった」などうっかりある子もいるのではないでしょうか?

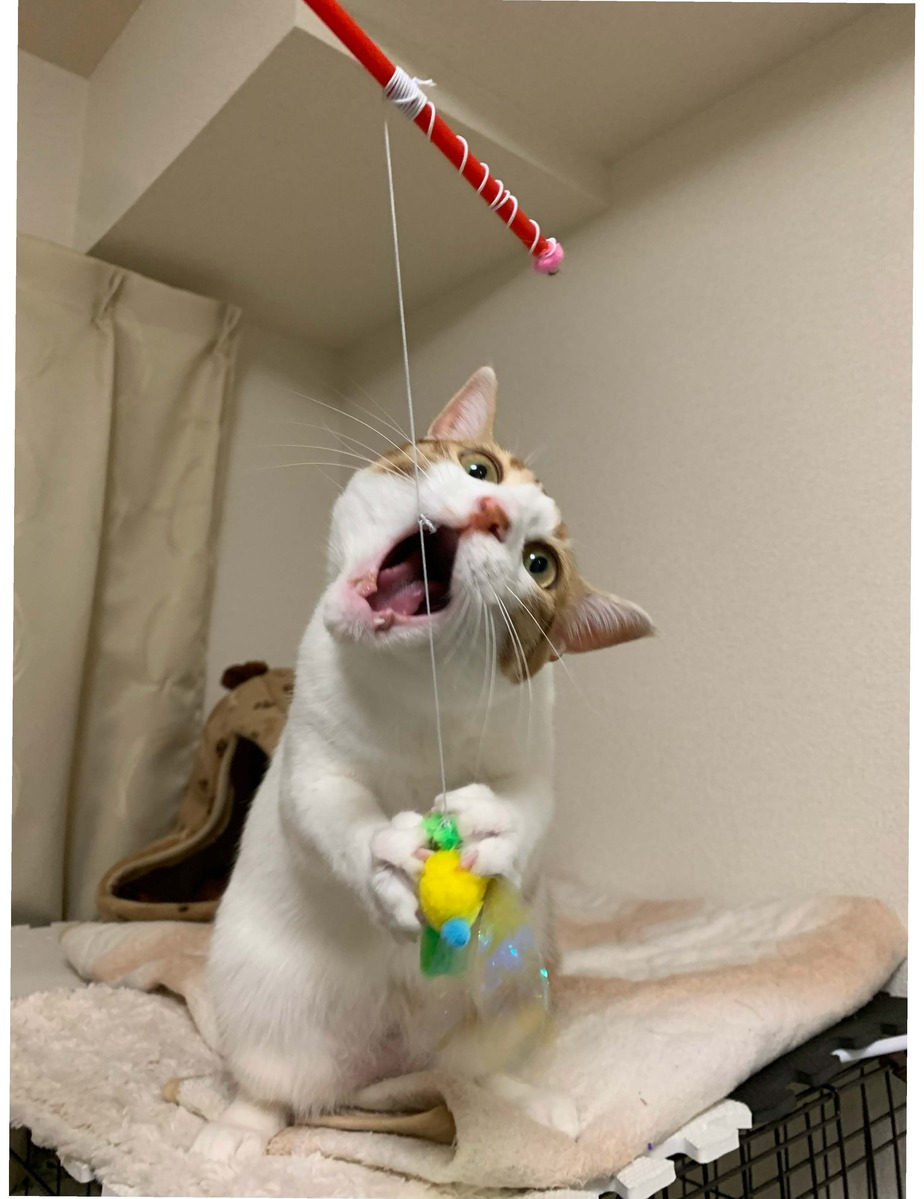

私の家の猫たちは紐やビニール袋をかみかみして食べそうになってしまうことが多々あり必死で食べないように止めている毎日です。

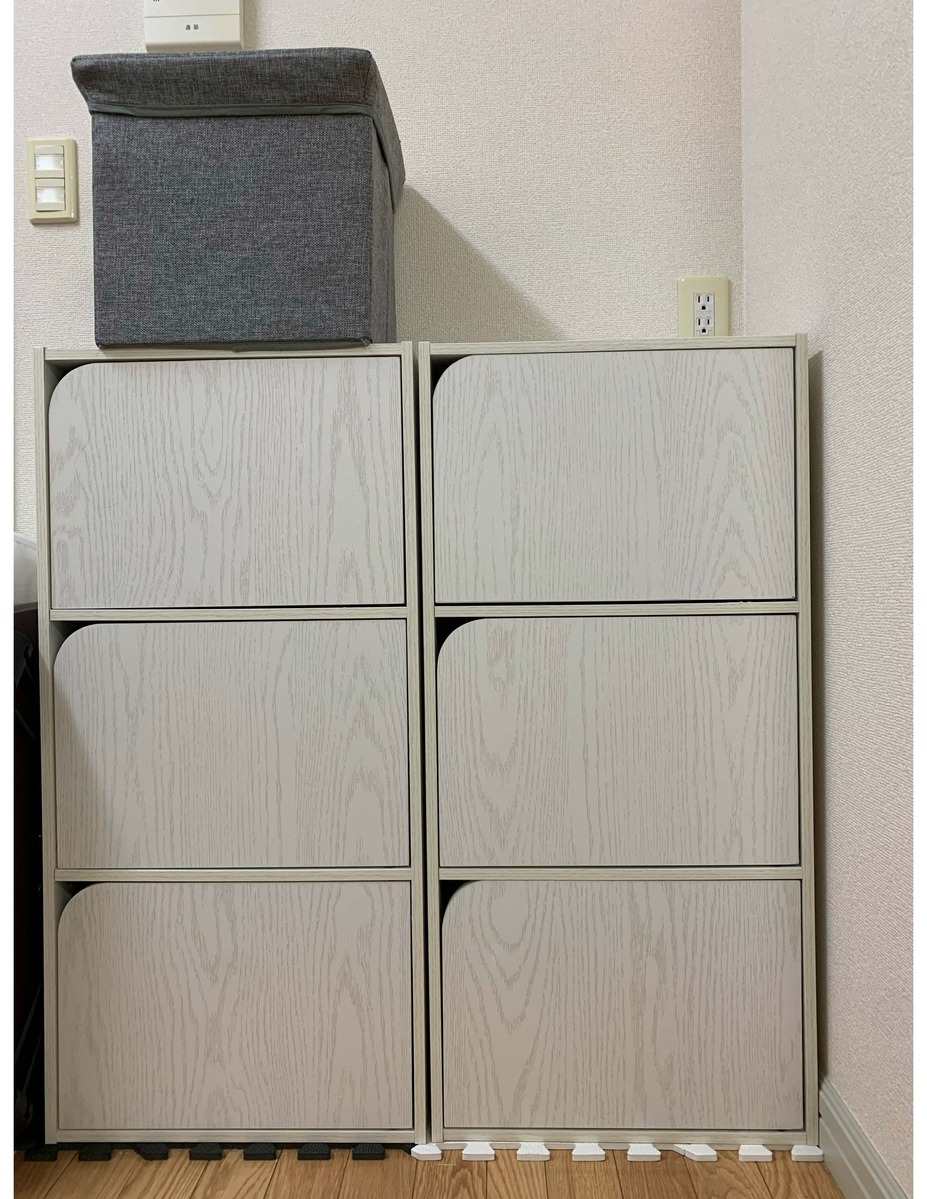

誤食が起きないようにするためには物をできる限りしまって置くのが一番です!

↓小物やビニールなどはできる限り扉付きの棚などに入れています。

おもちゃはクローゼットの高いところに置いて届かない様にします。

特にお留守番中は何を仕出かすか分からないので暇つぶし用に↓このボールの中にご飯を入れてコロコロ転がして時間を潰してもらうもうようにしています。

この形以外にもコロネ型のものなどがあり、その中にふやかしたドライフードを入れてあげる方法などもあります。

最後に出かける前や寝る前にたくさん遊んであげると疲れて寝てくれるので、お留守番中に悪いことが減りました。

飼い主さんの意識で変わってくると思うので、わんちゃん、猫ちゃんに合った方法を探してみてはいかがですか?

ワンちゃんの早食い防止について

こんにちは。動物看護師の佐藤です。

今回はワンちゃんの早食い・丸呑みについてお話ししたいと思います。

食欲旺盛で凄い勢いでご飯にがっついては噎せたり吐き戻してしまい困る…。という飼い主さんも少なくないはずです!

私の家族のラーナ(ラブラドール)もそうでした!

ワンちゃんの早食い・丸呑みはご飯が喉に詰まり窒息したり、誤って気管へ行ってしまい誤嚥性肺炎を引き起こす可能性があります。

また、ドライフードを丸呑みすることで消化に時間がかかる為、子犬や高齢犬には特に負担になります。

そこで試していただきたいのが早食い防止の食器です。

こちらはラーナが使用している早食い防止の食器↓

この食器はワンちゃんがご飯を食べる際障害があり、食べる速度を抑えることができます。

また、知育玩具要素もあるのでワンちゃんのストレス解消にもなります!

そして、もう一工夫!!

ドライフードはふやかしてあげることで満腹感が得やすくなり、消化活動の手助けにもつながります。また、寒い時期は飲水量も減りがちなので脱水予防にもなります!

愛犬に合った方法で楽しいご飯の時間をより安全で安心できるものにしてみましょう!!

ご飯を可愛くおねだりするラーナ↓

高血圧について

こんにちは。獣医師の島岡です。

今年は、新年早々からここ入間市でも初雪が降りました。 寒い日々が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか?

今回は、高血圧に関するお話です。 日本では高血圧患者が多く、平成30年に厚生労働省が実施した「国民健康・栄養調査報告」では、 40~70歳の高血圧有病率【140/90 mmHg (最高血圧/最低血圧)以上または降圧薬服用中】は、男 性で63.2%、女性では41.5%、75歳以上では男性、女性はほぼ同じで約78%と報告されています。

血圧が高めの人は、寒さを感じたり冷たい水にさわったりした時などは、血圧がさらに高くなり、心筋梗塞や脳卒中を引き起こす恐れがあります。寒い屋外に出たとき、暖かい部屋からト イレや脱衣場など寒い場所へ移動したとき、熱いお風呂に入ったとき、夜間トイレに起きたとき や早朝に起きたときなどは特にご注意ください。

高血圧はわんちゃん、ねこちゃんにとっても要注意です。

高血圧には本態性高血圧と二次性高血圧があります。日本人の大部分の高血圧は、血圧上昇の原 因となるような病気がない本態性高血圧であり、食塩の過剰摂取、肥満、飲酒、運動不足、スト レスや遺伝的体質などが組み合わさって起こると考えられています。

一方、わんちゃん、ねこちゃんの場合は、基礎疾患(おおもとの病気)があって高血圧を起こす 二次性高血圧が一般的です。

わんちゃんでは副腎皮質機能亢進症や腎疾患、ねこちゃんでは甲状腺 機能亢進症や腎疾患が原因となっていることが多いです。

高血圧を放置しておくと、眼・中枢神 経・腎臓・心臓などに組織障害が起こり、下記のような徴候が現れることがあります。

眼:失明、出血、網膜剥離、緑内障、二次性角膜潰瘍

中枢神経:脳血管障害、発作、失神

腎臓:多飲多尿、腎臓機能障害の増悪

心臓:左室肥大、心雑音

わんちゃん、ねこちゃんの血圧の正常値は最高血圧が100~150 mmHg、最低血圧が60~100 mmHg です【ただし、わんちゃんの血圧には犬種差があり特にハウンド種(グレイハウンド、ディ アハウンドなど)は雑種犬に比べて10~20 mmHg は高いと言われています。一方、ねこちゃんで は猫種の影響は観察されていません。】。

副腎皮質機能亢進症、甲状腺機能亢進症、慢性腎臓病などの疾患は高齢の動物に多いですが、潜 在性であることもあります。そのため、血圧測定によって基礎疾患の発見、治療につながる可能 性があります。

当院では、動物の足や尾などに血圧測定用のバンド(カフ)を巻いて、安静にしている状態で5 回以上血圧を測定して平均値を出します。

これを機に、血圧測定にご興味を抱かれた方がいらっしゃいましたら、ご遠慮なく当院スタッフ へお尋ねください。

● 院内猫の”ししゃも”です。

お正月

こんにちは。受付の高橋です。

新年が明けましたが、皆さまはどのようなお正月を過ごされたでしょうか?

私はお正月休みを頂き、実家のある宮城県に帰省していました。

この写真は初詣に行った塩竈神社で撮影したものです。

あちらは埼玉では見られない雪景色が広がっていました。

新型コロナウイルスの収束が見えない中ですが、2022年も犬ちゃん、猫ちゃんと一緒に素敵な1年をお過ごしください。

輸血前のクロスマッチ試験

こんにちは。獣医師の渡邊です。

座古先生に引き続き、血液に関するお話です。

後半は輸血を行う前のクロスマッチ試験に関するお話をします。

前半では、犬にはDEA1.1という血液の型があり、これが(+)と(−)に分類されることをお話ししました。

では、輸血が必要なわんちゃんがいる時に、血液型が合えば、すぐに輸血が可能になるのか。

実は、血液型以外にも交差適合試験(クロスマッチ試験)というものが必要になります。

さて、この話をするには、DEAに関してお話ししなければなりません。

赤血球の表面には、自身が赤血球であることを証明するマーカー(抗原)が複数あります。

そのうち、最も強い抗原抗体反応を起こすものがDEA1.1であり、まずはこれを調べて大まかな分類を行います(血液型分類)。

しかし、いくら抗原抗体反応が比較的弱いとはいえ、他のマーカー(DEA3、DEA4...)は区別しなくても良いのでしょうか?

輸血をするということは、ドナー(血液をくれる子)の血液をレシピエント(血液をもらう子)に入れること、つまり臓器移植と同じです。少し慎重になって考えてみる必要があります。

ここで、交差適合試験(クロスマッチ試験)の登場です。

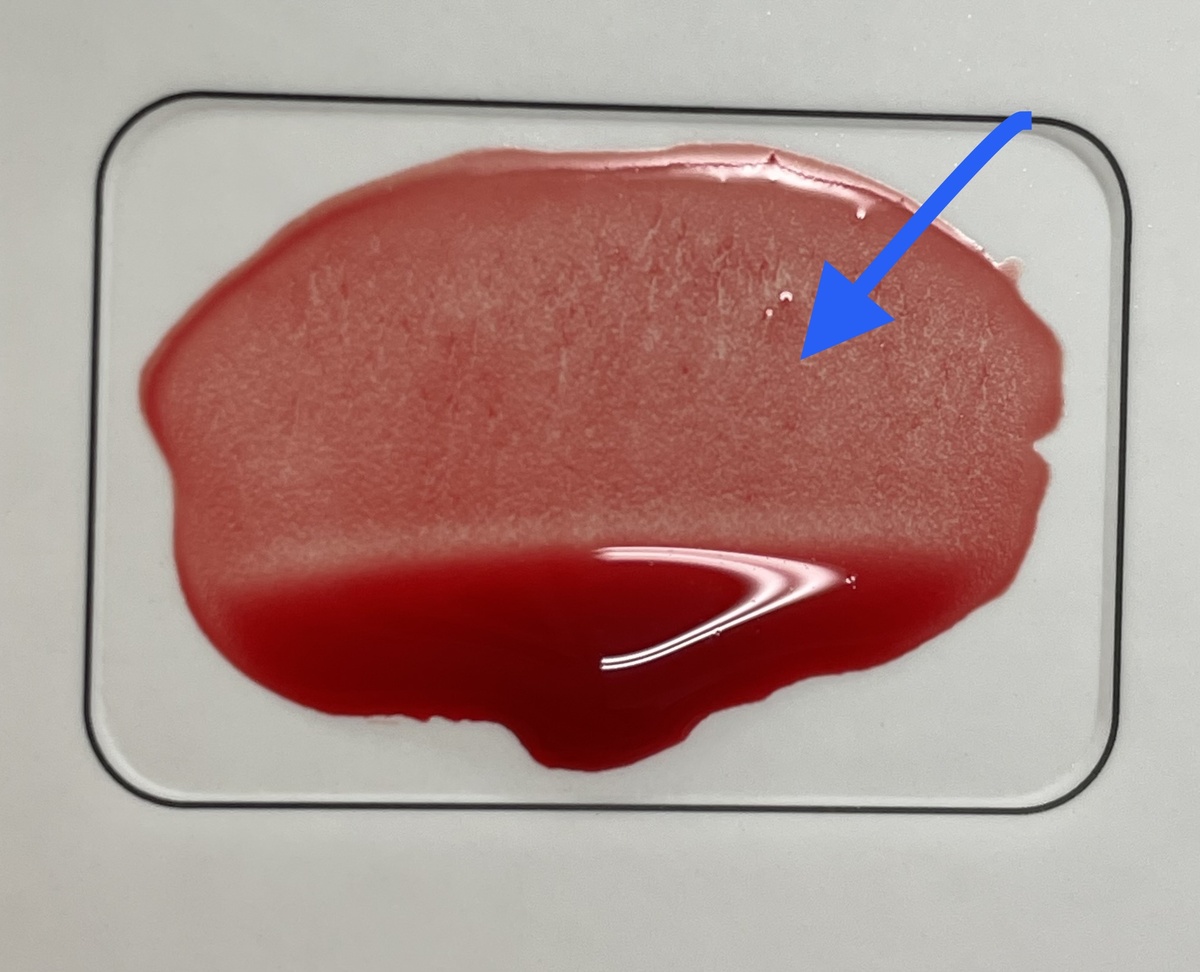

簡単にいえば、ドナーとレシピエントの血液を混ぜ合わせ、拒絶反応が起きないかを確認しています。

最も重要なのは、レシピエントの免疫が、ドナーの血液を攻撃しないか、ということです。

せっかく入れた血液が、免疫により攻撃され、体内で分解されていくことは、レシピエントの体に負担がかかり、さらに体調を悪化させてしまいます。

つまり、これら2つの検査(血液型の合致、クロスマッチ試験)が問題なければ、そこで初めて輸血が可能となるのです。

これらが合わない場合、輸血を実施することはできません。

そのため、1頭のレシピエントに対して、ドナーの候補が複数必要になります。

当院では大きな手術や血液の病気を抱えている子も多く、輸血が必要になることが多いです。

供血犬としてすでにご登録いただいている子も複数いますが、それでも血液が不足しているのが現状です。

1人でも多くの命を救うために、献血にご協力いただける方がいらっしゃいましたら、ぜひご連絡・ご相談いただければと思います。

ペットドックについて

こんにちは。獣医師の遠藤です。

今回はペットドックについてです。

当院では年に1度、血液検査をはじめ、レントゲン検査、超音波検査、尿検査、便検査などなど、大切なわんちゃんねこちゃんの健康診断を実施しています。

“うちの子は健康だから大丈夫!”というお声も度々耳にしますが、考え方を少しだけ変えてみましょう。

“症状が出ていない今だからこそ、早期発見が実現し、完治出来る可能性があるのです!”

症状が顕在化してきた時にはすでに…といったことも残念ながら経験しています。

先日も、見た目は健康体そのものであったわんちゃんに、まだ転移をする前の非常に早期の悪性腫瘍が見つかりました。

他の臓器に異常もなかったので、麻酔リスクも最小限で手術を行うことができました。

ペットドックの流れとしましては、午前中にお預かりして日中に検査を実施し、夕方のお迎えとなります。

結果もその日のうちにご説明させていただきます。

もし興味のある方がいらっしゃいましたら、一度ご連絡ください。

デグーについてお話しします

こんにちは。看護師の岡田です。

今回は我が家で飼っているデグーについてお話しします。

デグーってどんな動物?って思う方が多いと思います。

デグーとはチリのアンデス山脈に生息している齧歯類であり、体長は約15cmくらいになります。

寿命は6〜8年と言われています。

とても人懐っこく、色々な鳴き声で鳴くことによりコミュニケーションをとることが出来るため"アンデスの歌うネズミ"とも呼ばれているそうです。

デグーは群れで生活しているため、我が家の2匹もよくくっついています。

ご飯をあげると両手で持ち食べる姿がとても可愛いです。

2匹ともとても元気で回し車でよく走っており、ケージの扉を開けると近寄ってきてくれて手に乗ったりもしてくれます。

最近はペットショップで見かけることが多くなりましたが、まだ知らない方はとても多いと思います。

このブログを機に是非デグーについて調べてみて下さいね。

血液型について

こんにちは、獣医師の座古です。

今回は血液について前半後半に分かれてお話ししたいと思います。

前半は血液型についてです。

犬には13種類以上、猫には3種類の血液型があります。

今回は犬について詳しくお話しします。

人はABO式で4種類(A、B、O、A B)ありますが、犬はDEA式という分類になり、全部で8種類のDEA(犬赤血球抗原)があります。それぞれが+(抗原を持っている)なのか−(抗原を持っていない)なのかの組み合わせで血液型が決まります。

犬の血液型は非常に複雑なのです。

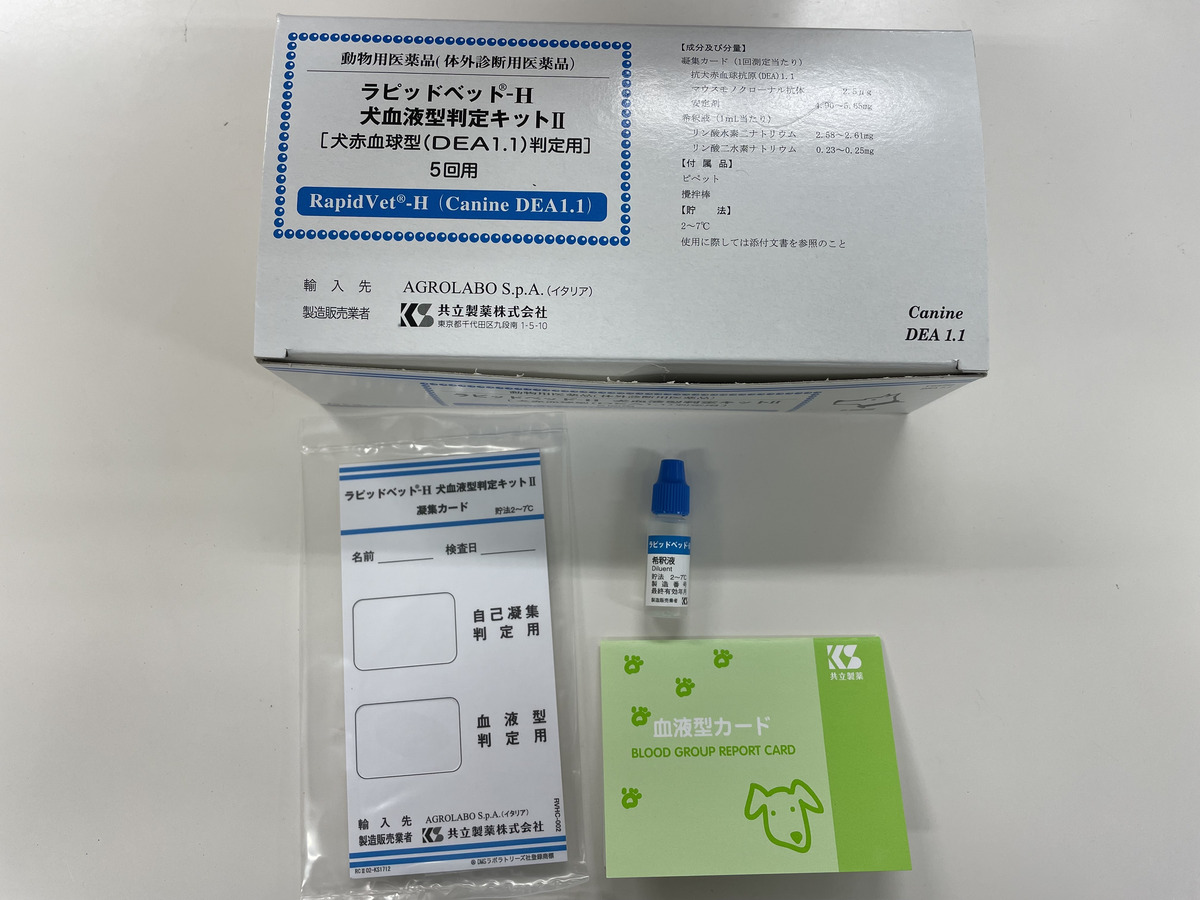

DEA1.1という型の血液型測定は、院内で測定可能です。

早速血液型を調べてみましょう。

このようなキットを使って検査します。

希釈液と血液を混ぜ合わせることで、5分くらいで結果がわかります

このわんちゃんは血液が粒々(凝集)しているので、DEA1.1(+)と分かります。

サラサラ(凝集していない)しているとDEA1.1(−)です。

血液型は輸血をする際に非常に大切な検査項目となります。

ちなみに猫はA、B、ABの3種類になります。

院内猫のししゃもはA型

うずらはB型です。

当院では、輸血を必要とする子、ドナーとなってくれるわんちゃん、ねこちゃんには、まず一般の血液検査と血液型の検査を実施しています。

一つでも多くの命を救うために、もし献血にご協力いただける方がいらっしゃいましたら、ぜひご連絡・ご相談頂ければと思います。

後半は輸血をする際の適合試験(クロスマッチ)についてお話しします。

お楽しみに!

覚えるといいコマンド

こんにちは。看護師の佐藤さつきです。

朝晩がとても冷えるようになりましたね。

今回は、これは覚えるといいコマンドをお伝えしようと思います。

わんちゃんはとても賢いので色々な芸を覚えたりすることができますが、これを覚えさせると生活に役立つよ!というものをご紹介します。

おいで

待て

付いて

これらは日々の生活の中で何かあった時にわんちゃんを守ることもできるコマンドになります。

散歩中に知らない人とすれ違うときや、わんわん吠えてしまう子もおいで、ついて、待てでいい子にできるかもしれません。

ハウス

出して(口から)

口開けて

これらはもしも病気になってお薬を飲ませないといけない時、怪我をしてしまった時、食べてはいけないものを口に入れてしまった時に役立ちます。

口開けてを覚えていれば、お薬をぽんっとお口の中に入れてあげることができます。

整形外科疾患や椎間板ヘルニアになってしまった時などはお部屋の中で安静にしておく指示が出ます。

この時にケージに入っていられない子が入っているのはとてもストレスになってきます。

また、災害が起きた時もケージに入れておかなければいけない状況になることがあるかもしれません。

普段から入る練習をしておくとわんちゃんも慣れてくれるのでストレスが少なく過ごせると思います。

これらはわたしの犬に教えておいてよかったなーと思ったものになります。

どのコマンドを教える時も、褒めることが大切になります.

初めのうちはおやつを毎回あげながらたくさん褒め言葉もかけながらやってみてください。

覚えてきてくれたらおやつの間隔をあけて褒めるだけに変えてみてください。

おやつがなくてもできる状態にしておくのが最終目標になります。

でもご褒美は大切なのでたまにあげてあげるのも大切です。

太ってしまうのが気になる方はいつものご飯の量から少しだけ取り出しておいて、それをご褒美にしてみてください。

わんちゃんはおやつをもらえるのも嬉しいですが、家族に褒められることもとても喜びます。

コミュニケーションの一環で毎日少しずつやってみるといいかもしれません。

子犬でも、成犬になっても覚えられます。ぜひ試してみてください!

待てと付いての様子です。

9歳で口開けてをおぼえたジェイクです

血液検査の機械

こんにちは、看護師の斉藤です。

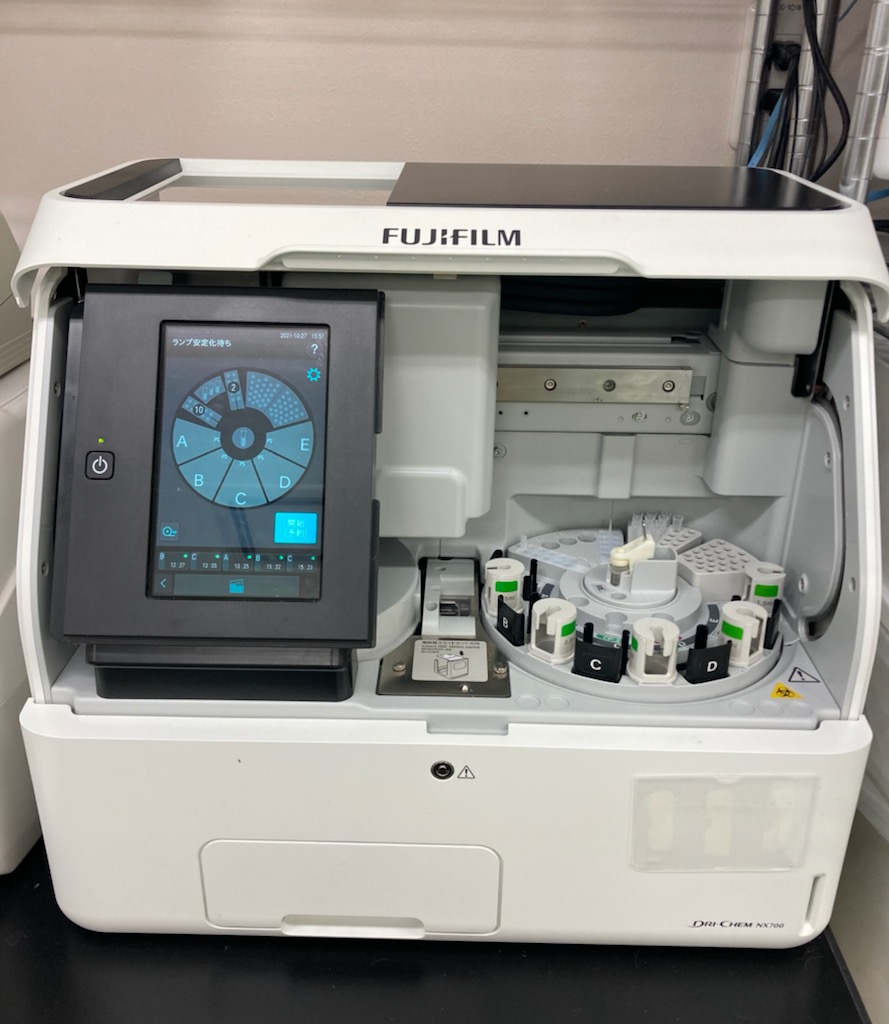

今日は血液検査の機械をご紹介します。

富士ドライケムという機械です。

この機械では血糖値や、コレステロール、カルシウムなどといった生化学と呼ばれる項目を調べる事ができます。

少し前に最新型にバージョンアップし、タッチパネル操作になり、見た目もスタイリッシュでカッコよくなりました!

患者さんの治療の役にたてるよう、機械共々、頑張ってまいります。

ペットの急変に備えてお家でしておくべきこと

こんにちは、獣医師の中嶋です。

今日はペットが急変してしまい、普段受診したことのない病院を受診しなければいけなくなったときのためにお家でできる準備についてお話しようと思います。

病気やケガは時間を選びません。

夜間に急に具合が悪くなったり、かかりつけの病院の休診日に具合が悪くなってしまうこともあります。

そういう時に備えて今からお話しする4点はお家で準備しておくとよいでしょう。

①過去の病気をまとめておきましょう

過去に治療した病気の診断名、時期と期間は獣医師に伝えられるようにしましょう。

病気の中には繰り返し起きるものや数年かけて具合が悪くなる病気もあります。

今回の症状とは関係ないと自己判断せず、獣医師に伝えるようにしましょう。

②治療中の病気をまとめておきましょう

現在治療中の病気がある場合は急変と関係している場合が十分に考えられます。

診断名をしっかりと把握しておきましょう。

③検査データはまとめておきましょう

病院で貰った検査結果データはまとめて保管するようにしましょう。

緊急受診する際はそれらのデータも持っていくようにしましょう。

血液検査を評価する際には、その時点での数値はもちろん大切ですが、過去のデータとの変化も重要な情報となります。

④服用しているお薬・投与したお薬の名前を知っておきましょう

「下痢止め」や「痛み止め」、「抗生剤」といった情報だけでは、実際に何の薬剤を投与したのかわかりません。

薬の中には同時に使用すると副作用が出てしまうケースや薬の効果を減退させてしまうケースがあります。

可能であれば、治療してもらった先生に、使用した薬の名前を教えてもらいましょう。

また、内服薬を処方された場合には、実際にお薬を持参して頂くと、何のお薬かわかるかもしれません。

フローリングの床が愛犬に及ぼす影響

みなさんこんにちは!看護師の吉田です!

本日はフローリングの床が愛犬に及ぼす影響についてご紹介します!

フローリングの床は愛犬にとって、とっても滑りやすく予期せぬ怪我に結びつく危険性があります!

例えば、滑りやすいことによって余計な部分に力を入れて筋肉を痛めたり、着地時に滑って骨折、脱臼してしまう、などなど、、

様々な危険が潜んでいます!!

我が家では今年新しい家族を迎え、フローリングの滑り対策として家中の至る所にカーペットを敷きました!

みなさんも是非、愛犬の健康のために環境を見直してあげるのはいかがですか??

↓愛犬ゴールデンレトリバーのキッカちゃん(4ヶ月)と敷き詰めたブロックカーペット

さらに!もう一工夫として、、、

みなさん、肉球の間の伸びたムダ毛はカットしていますか??

わんちゃん、ねこちゃんはこのムダ毛をカットすることで肉球がしっかり滑り止めの役割を果たし、滑りにくくなるんです✨

足裏のカットは病院で行えるのでいつもの診察にプラスαして定期的にメンテナンスしてあげるのはいかがですか?

猫の気持ちが分かるようになる??

こんにちは。看護師の梁瀬です。

11月になり、秋が深まる季節になりました。

夜も冷えるようになり我が家の猫たちも一緒に布団に入ってくれるようになりました。

そこで最近私がハマっている事を紹介したいと思います。

それは猫語を翻訳できる「ニャントーク」というスマホアプリです。

私の猫たちは夜寝る前に大きな声で鳴いていたり、

よく鳴いている姿を目にするので試してみました。

そうすると「愛してる」とか「ママはどこ」だったり

なかには本当にかなぁと思う翻訳もありますが家族内で使うにはとても楽しんで翻訳しています。

猫ちゃんの健康状態に使用するのは精度に欠けますが、

日常会話を楽しむにはとても良いアプリなので皆さんも是非試してみてください。

肝臓は沈黙の臓器

こんにちは。獣医師の勝山です。

ここのところ急に寒くなってきましたね。

そのせいか、我が家の猫達は私の膝の上で暖を取ることが多くなってきました。

この子たちが一気に乗ってくると結構重いです!

さて、それとは全く関係ありませんが、今日は肝臓のできものについて少しお話ししたいと思います。

『肝臓は沈黙の臓器』と言われるのをよく耳にすると思います。

なぜかというと、肝臓の病気はある程度進行しないと症状が出ないことが多いからです。

動物でも同じで、肝臓にできものができても症状として出ることは少ないためなかなか気付きにくく、健康診断や他の病気で検査をしたときに偶然みつかることが多いです。

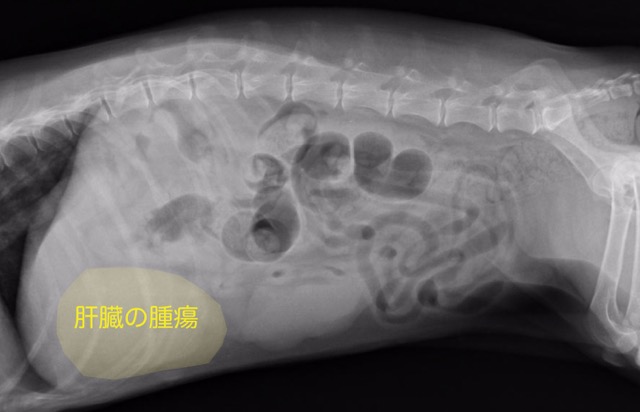

X線検査で、肝臓のあたりに大きい影がみられます。

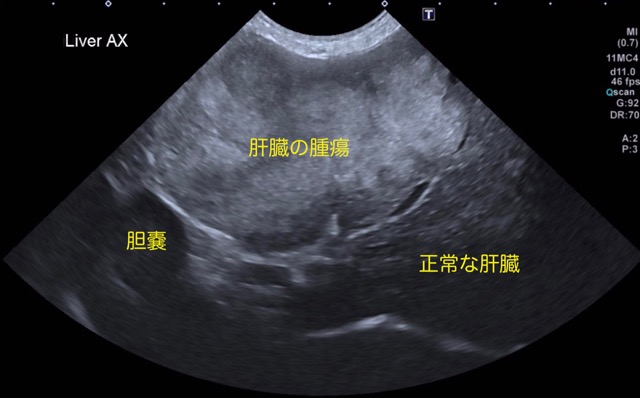

エコー検査をすると、肝臓に大きいできものがみられます。

肝臓にできた腫瘍は手術で完治するものが多いため、X線検査やエコー検査で腫瘍が疑われる肝臓のできものがみつかったら、手術で切除することを検討します。

手術をする上で、肝臓のどの位置に腫瘍があるかが重要になってきます。

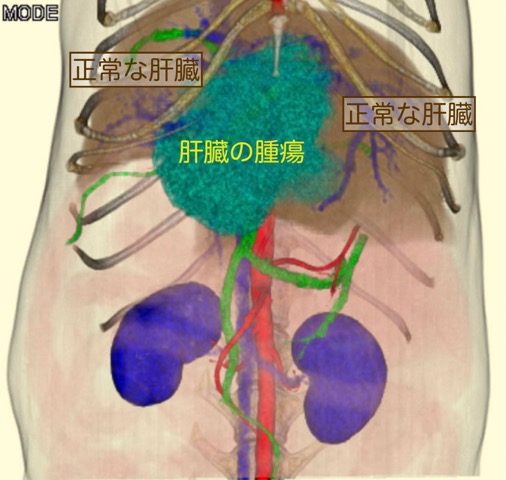

そのため、CT検査を行って腫瘍の正確な発生部位を特定し、手術で切除可能かどうかを正確に判断します。

CT検査で、肝臓のできものは肝臓の外側左葉という部位に発生していることがわかりました。

肝臓の腫瘍は、早期に手術で切除することで完治するものが多いです。

ただし、あまりにも大きくなってしまっていると手術で取り切れないことがあります。

そのため、定期的に健康診断をして早期発見することが大事だと思いますので、検査を希望の方はスタッフまでご相談ください。