スタッフブログ

犬の手足の構造について

こんにちは、動物看護師の後藤です。

以前、犬の手足の構造についてお話させていただきました。今回もそれに関連したことをお話しさせていただきます。

前回で犬は指先で立っているということをお伝えしました。

さらに骨や関節、それらを構成する靭帯、筋肉や腱も人と似ているということが分かったと思います。

身体の構成が似ているということは起こりやすい怪我なども似てきます。

みなさん突き指の経験はありますか?

実は犬も突き指をしていることが多く気がつかずそのままということが多いです。(厳密に比較すると異なる部分もありますが、指の軽度な捻挫という点で話を進めます。)

とくにアジリティーなど運動強度の強いスポーツを日常的にしている子、砂利道や山道など足場の悪いところを普段から歩いている子は注意が必要です。

大抵は転んだりぶつけたり、又は日常的に使い過ぎて発症します。初めは痛みがあるので、足を挙げたり歩き方がおかしくなったりします。

極々軽いものや、慢性的に変化が生じている場合はそういったことに気付きにくいです。

そしてそのままなんとなく症状が落ち着いて一見すると完治したかに見えることがあります。

こうした捻挫を放っていると、なにが起こるかというと指の可動性が低下して関節の動く範囲が狭くなります。

そうすると再度痛みがでたり、スポーツで最大のパフォーマンスが出せなかったり、二次的な痛みが別の部位に出たりします。

さらに重症化のリスクも上がります。重症化すると骨と骨を繋ぐ靭帯や骨と筋肉を繋ぐ腱が切れてしまうこともあります。

突き指で命に関わることや、歩けなくなってしまうことはほとんどありません。

ですが、歳を取っていろいろな所に痛みを抱えて生活するのではなく、出来るだけケアできる所はケアしてあげるといいと思います。

そこで普段からやっておくと良いことをお教えします。

①痛みがない時点からよく指先を触っておく。

犬はとくに痛みが無くても指先を触られるのを嫌がる子が多く見受けられます。

痛みがあると尚更嫌がる可能性もあるので、痛くない時点から触られ慣れておくことが大事です。

触られること=嫌なことをされるということにならないように優しくスキンシップで撫でる延長で触ってあげます。

嫌がるようなら無理せずゆっくり慣らしていきましょう。

②指の関節の曲げ伸ばし

指は人と同じように動きます。

手のひら側に曲がり、手の甲側に伸びます。伸ばす方向はある程度の所で痛みが出やすいのでゆっくりやりましょう。

こちらも同様に優しく、ゆっくり、嫌がるようならやらないようにします。

③指と指の間の開いたり狭めたり

あくまで無理せず行いましょう。

普段から気にして触ってあげれていれば、腫れたり、一部だけ熱を持っていたり、傷が出来ていたりといったわずかな変化にも気づきやすいと思います。

どんな変化でも、来院した際にご気軽に相談していただければお力になれることがあるかと思いますのでなんでもご相談ください。

私の愛犬チワワ、キムについて

こんにちは、看護師の吉冨です。

今回は私の愛犬チワワ、キムについてお話ししたいと思います。

キムは今年の4月で14歳になりました。

人間でいうと72歳で高齢ですね。

最近は白内障が進行してきていて目が見えづらくなっています。

シニアに入ると、筋力の低下であまりお散歩にいきたがらなかったり、聴力の低下で呼び掛けに反応しなかったり、体力の低下で寝ている時間が増えたり、口腔内の老化で口臭がキツくなったりなど症状がでてきます。

キムは寝ている事が多く活動性も昔に比べると落ちてしまいましたが、食欲だけは落ちないようで同居の2匹のご飯まで食べようとします!

シニアになると普段できてたことができなくなってしまったりなど私たちの介助が必要になってきます。

我が家ではなるべく足に負担がかからないようにソファの昇り降りは階段をつけてあげたり、フローリングはすべらないようにマットを敷いてあげるなど工夫をしています。

これからシニアを迎える愛犬がいる方は、ひと工夫して愛犬と楽しいライフスタイルを過ごして欲しいと思います。

また、生活する上で愛犬のケアで相談などありましたらスタッフがいつでもご相談にのりますのでお声掛けください。

動物の認知症について

こんにちは、獣医師の宮本です。

今回は動物の認知症について簡単にご説明したいと思います。

人で一般的に認知症は知られているように、認知症とは脳の老化に関連した様々な行動の変化がでる病気です。

症状は、日中の睡眠時間が長くなり夜間の活動が増えたり、排泄の失敗、無目的な徘徊、馴染みのある人や動物を認識できなくなったりと様々です。

犬では13歳以上、猫では14歳以上で約50%が認知症の症状を1つ以上認める可能性があるため、

年齢を重ねて変わった行動が出てきたら、それは認知症の症状かもしれません。しかし、高齢になると認知症以外にも様々な病気にかかる可能性があるため、気になる行動があれば獣医師に相談してみてください。

環境の改善、食事、サプリメント、薬物療法を用いて治療しますが、認知症は治る病気ではなく徐々に進行してしまいます。

そのためある程度の認知力の改善や進行を穏やかにし、日常生活に支障が出ない程度に症状を抑えることを目標に治療していきます。

症状が進行し、夜泣きによるご家族の不眠、近所迷惑、動物の理解しがたい行動により、ご家族が身体的・精神的に疲弊する可能性もあります。動物が生活しやすいように治療を考えていくことは大事なことですが、ご家族にも負担がかからないような治療方針を提案できたらと思います。ご家族側の不安や悩みも共有し、ベストな治療を考えていきましょう!

ご予約なしの診察について

こんにちは。受付の築地です。

朝晩はひんやりと肌寒く、すっかり秋らしくなり

今年の猛暑を乗り切った愛犬も活発になってきました。

今回はご予約なしの診察についておはなしをさせていただきます。

ご来院の際、事前にお電話をいただきますと、受付時にとてもスムーズです!

総合診療科も基本的に予約制ですが、日時によっては大変混み合う為、ご予約のない場合は1〜2時間以上お待ち頂くこともあります。

(急患や動物のご様子によっては優先的に診察(もしくはお預かり)させて頂きます)

また、獣医師のご指名をいただいても予約状況により、ご希望に添えないこともあります。

事前にご連絡をいただければ、混雑状況や、予約が可能なお時間をご案内させていただきます!

診察内容によっては翌日以降で予約をお取りすることもありますのでご了承ください。

特に、他院に通院されている初診の方は、基本的には紹介状や検査結果データが必要になり、診察時間も通常の再診より多くお時間を頂いておりますので、ご予約をされてからのご来院を強くおすすめします。

かかりつけの病院が休診など事情がある場合も、まずはお電話にてご相談ください。

他院の獣医師様からの紹介や、すでに紹介状をお持ちの場合でも、予約をされている方が優先となります。

(*専門診療科は完全予約制です)

朝の9時〜10時頃は外来と電話が集中しますので、繋がりにくいこともあります。

ご迷惑をおかけし大変申し訳ありませんが、少し時間をおいてから再度ご連絡ください。

至らない点もありますが、スタッフ全員で連携し、動物たちやご家族の皆様へのサポートを心掛けております。

ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

ワクチンアレルギー

獣医師の福島です。

今回は、毎年受けているワクチンについてお話します。

わんちゃんは狂犬病ワクチンと混合ワクチン(5種・8種など)

ねこちゃんは混合ワクチン(3種・5種など)があります。

病気に負けない免疫をつけるためのワクチンですが、ワクチン接種後にまれにアレルギー反応を起こすことがあります。

《20分以内におこる重篤なアレルギー反応》

非常に稀な反応ではありますが、これはアナフィラキシーシュックで体の力が抜けぐったりし、嘔吐や尿便の失禁などの症状が起こり、命に関わる場合もあります。

すぐに治療を行う必要がある危険なアレルギー反応です。

《数時間経ってからおこるアレルギー反応》

目の周りやマズル、口の周りがパンパンに腫れる顔面腫脹(ムーンフェイス)や注射をした部位が腫れたり痛みが出たりすることがあります。このような症状は半日経ってから出ることもあります。

ねこちゃんの場合、発熱したり元気がなくなるという症状が数日後におこることもあります。

《ねこちゃんでもう一つワクチンで気をつけたい事》

ワクチン接種部位にしこりができることがごく稀にあります。

炎症だけの場合もありますし、肉腫になってしまうこともあります。ワクチン後に気づいたことがあれば早めに受診してください。

《ワクチンアレルギーになってしまったら》

すぐに動物病院にご連絡ください。

早急な治療が必要です。アレルギーを抑える注射、重症の場合は点滴治療や気管挿管なども行います。

今後のワクチン接種は獣医師と相談して決めていきます。

ワクチンの種類を変更したり、ワクチンを打つ前にアレルギーを抑える注射を打ったり、ウイルスの抗体価を調べてワクチンを延期したりすることもあります。

《ワクチンを安全に受けていただくために》

体調が良い日にうつ

接種後は30分くらい病院内あるいは病院の近くで様子を見てもらう(すぐに対応できるように)

ワクチンはなるべく午前中に(夕方に接種した場合、夜間に症状が出る可能性があるため)

接種後はよく様子を見てもらう(よく見れる日に接種する)

接種後、1日はシャンプーや激しい運動は避ける

そして、何か気になることがあったらご連絡ください。

また、複数回ワクチンを受けていて今までアレルギーが出ていなくても、今後出る可能性もあります。

健康を守るためのワクチンです。安全に受けていただくために心に留めて頂ければと思います。

ワンちゃん・猫ちゃんの献血について

こんにちは。動物看護師の田辺です。

今回は、ワンちゃん・猫ちゃんの献血についてお話したいと思います。

当院では、大きな手術や重い病気などで輸血治療が必要な場面が度々あります。

待合室にこのようなパンフレットを置いているので、興味がありましたら手に取っていただけると嬉しいです。

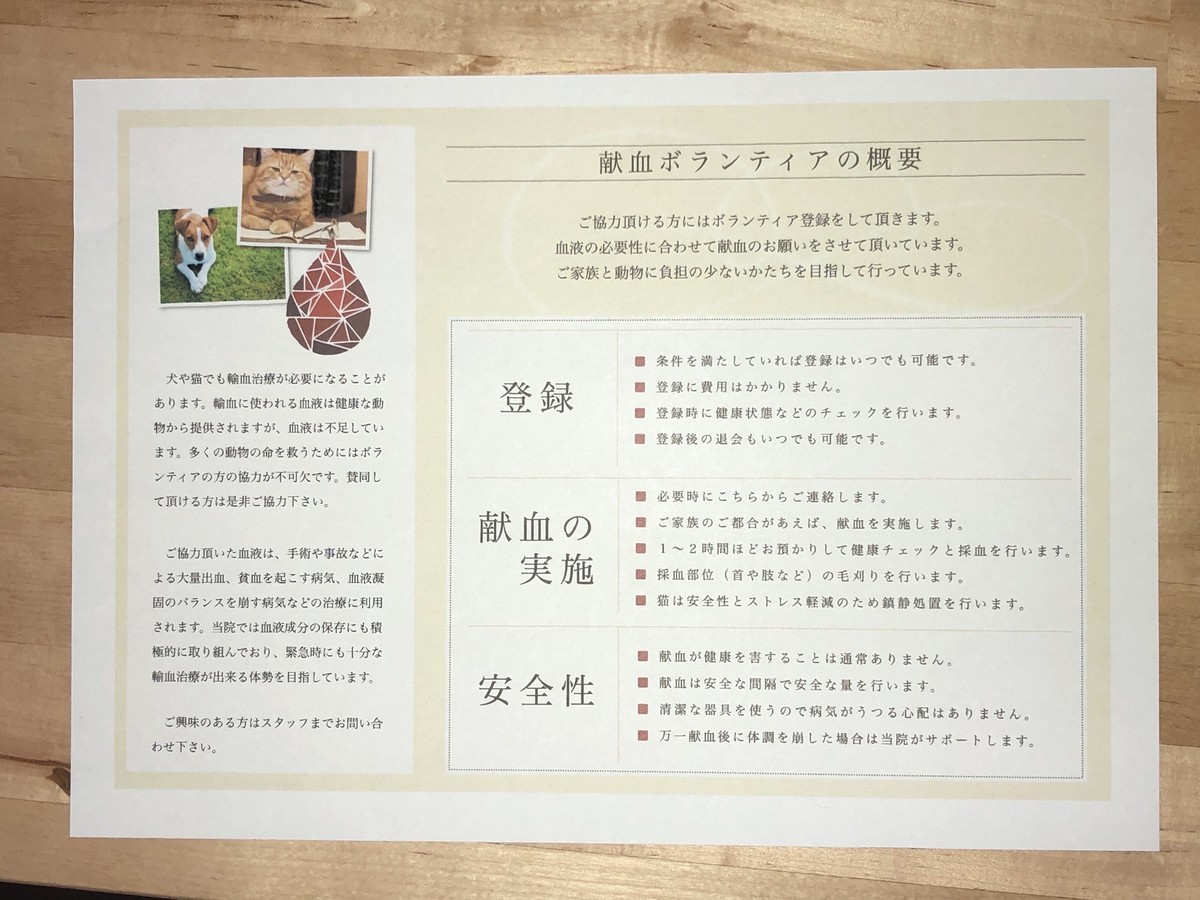

…献血ボランティアに興味がありましたら…

まずはお近くのスタッフにお声がけいただくか、お電話にてお問合せください。

詳しくご案内させていただきます。気になることは何でも質問してください。

登録の際にワンちゃん・猫ちゃんを連れて来られるようでしたら、獣医師による健康チェックを行います。

登録に費用はかかりません。

献血が必要になりましたら、ご連絡致します。ご家族の都合と合わせて献血の予定を組んでいきます。

…献血の当日…

体調はいつもとお変わりないですか?

獣医師による身体検査と血液検査をして、詳しい健康チェックをします。

血液検査で問題がなければ、献血を開始します。

献血には少しお時間がかかります(1時間~2時間くらいです)。

この時、ワンちゃんを病院でお預かりすることも多いですが、ご家族と一緒のほうが落ち着くようでしたら付き添っていただけますのでご相談ください。

猫ちゃんの場合は、少しの間病院でお預かりします。

…献血が終わったら…

初めての方には血液型カードをお渡ししています。

お家に帰ったら、今日はゆっくり休ませてあげてください。

体調面で心配なことがありましたら、いつでもご連絡ください!

わが家の2歳になる猫くんも、献血に登録しています!

何度か連れて行くうちに、少しずつですが病院に慣れてきてくれたようです。

うさぎの歯について

こんにちは、看護師の田畑です。

今回はうさぎの歯についてお話ししたいと思います。

うさぎの歯は、前歯6本、奥歯22本で構成されています。

合計28本の歯はいずれも「常生歯」といって一生伸び続けます。

牧草など繊維質の多い食べ物を食べる際、歯を擦り合わせることによって歯が磨耗し、正常な長さを保っています。

ですが、牧草を食べない、柔らかいものばかり口にするなどといった食生活により歯の一部が伸びすぎてしまうことがあります。

これを「不正咬合」と呼びます。

症状は以下のようなものがあります。

・食欲が落ちてきた

・よだれが出てきた、口周りが腫れてきた

・涙が出てきた、目が飛び出てきた

などがあります。

不正咬合が起きた場合、歯を切る処置が必要となります。

うさぎなどの小動物は外敵から身を守るために体が弱っていることを隠す習性があるので、日々のお世話でちょっとした違いに気付いてあげることが大切になります。

最近食欲が落ちてきたな、いつもと様子が違うなと思ったら獣医師に相談してみてはいかがでしょうか?

新型コロナ感染予防対策・お願い

こんにちは。受付の石原です。

コロナ対策として当院では密とならないよう、待合室は一家庭一名様でお待ち頂いています。

お会計の時だけでなく、検査結果の待ち時間などもなるべくお車でお待ち頂くようお願いしております。

ただ、今の時期とても暑いです。

車の中にわんちゃんねこちゃんだけにさせないよう、熱中症にも気をつけてくださいね。

行ったり来たりでお手数お掛けして申し訳ないのですが、コロナ感染予防対策にご協力お願いいたします。

また、お薬のみご飯のみ取りにいらっしゃる場合は、予めお電話でご注文頂き余裕を持ってお越しください。

お電話でご注文いただいたお薬やご飯は、診察時間外のお昼の時間でも取りに来て頂けます。

午前中は9:00〜12:00、午後は13:30〜19:00までとなっております。

お昼の時間帯は人も少ないので外来時間に来ていただくより、密は避けられるかと思います!

送料手数料などかかってしまいますが、郵送も行っております。

お電話でお問い合わせください。

腫瘍について

こんにちは。看護師の庭野です。

蝉が鳴いて、一気に夏らしくなりました。

今回は腫瘍についてのお話です。

犬や猫の長寿化が進み、腫瘍が発生する率が高くなりました。

‘腫瘍’と聞くと、厳しい闘病生活や、抗がん治療などを想像される方も少なくないと思います。

腫瘍には良性・悪性があり、悪性でも比較的進行が遅いものがあります。悪性であっても、上手に腫瘍と付き合って、元気に生活している患者さんもいます。

しかしながら、厳しい現状となってしまうことも多い、腫瘍という病気。

病気を知って治療をしていく中で、たくさんの葛藤が生まれると思います。

治療法は患者さん、そして飼い主さんによって様々です。

腫瘍科の診察の際は看護師が同席していますので、悩まれた時には一緒に考えさせてください。

診察室だと少し言いづらい…ということも、待合室や別のお部屋でお聞きいたします。

わんちゃん猫ちゃんの大切な時間をより良く過ごせるように、少しでも力になれればと思います。

病理診断と二重虹

ミラブル始めました

こんにちは。トリマーの川口です。

今回は新しく導入した、ミラブルについてお伝えします。

ミラブルは、写真のようにとても細かい気泡で、毛穴の奥の汚れを落とし、なおかつ肌に潤いを与えてくれます。

脱塩素の効果もあるので、肌が弱い子にもオススメです。

初回は、シャンプー料金+100円(通常 シャンプー料金+500円)で出来るので、是非お試し下さい。

眼科の検査

こんにちは、看護師の田村です。

今回は眼科の検査についてお話します。

眼に入る光は角膜-水晶体-硝子体を通過し網膜に認識されます。

網膜に認識された情報は、視神経を介して脳へと伝達されます。

目の異常は見た目で気付くこともありますが気付かない事も多いです。

スリットランプ検査

眼球の内部を観察する道具を使った検査になります。

眼球の表面(結膜、角膜)から内部(前房、虹彩、水晶体、硝子体)、眼底(網膜、視神経乳頭)まで、くまなく観察することで、異常がどこの部位で起こっているのかを確認します。

フルオレセイン染色検査

眼球表面(角膜表面)の傷の有無等を調べる場合には、フルオレセイン染色検査を行います。

角膜表面に傷があると、その部分が染色されます。また、流涙症の原因の一つである鼻涙管の閉塞も、この検査で調べることができます。

鼻涙管が通じていれば染色液が目から鼻に抜けるため鼻汁が染色されますが、閉塞していると染色されません。

眼圧測定検査

眼の中の圧力のことを眼圧といいます。眼圧は房水と呼ばれる透明な液体によって調節されており、何らかの原因によって房水が増えると高くなり、減ると低くなります。眼圧測定は、眼圧が上昇して起こる緑内障などが疑われるときに行います。

シルマー涙液試験

涙の分泌量を測定する方法がシルマー涙液試験です。眼球表面の光沢がなく、乾性角結膜炎など、涙の分泌減少が疑われる場合に行います。

目盛りのついている試験紙を眼瞼と角膜の間に1分間挿入し、涙で濡れた部分を計測します。

5mm以下は重度涙液減少、6〜10mmは軽度涙液減少、11〜14mmは涙液減少の疑いと判定します。

色々な検査を行って異常が無いか見ていきます。

もし、目の異常に気付いた場合はいつでもご相談ください。

犬猫の献血ドナーについて

こんにちは、獣医師の工藤です。

今回私は、犬猫の献血ドナーについてお話しします。

人医療と違い、動物病院では輸血が必要なときになかなか安定して血液を準備できない現状があります。

血液バンクのシステムはなく、各病院で緊急時に備えて血液を準備している状況です。

しかし、手術や事故、血液の病気などで急に輸血が必要になる場合が多く、血液が足りなくなってしまうことがあります。

そんな時当院の大きな力になっているのが、献血ドナーとして登録をしてくださっているわんちゃん、猫ちゃん達です。

健康な子から定期的に血液をわけてもらい、病院に保管をしています。

献血ドナーにご協力いただく際には、安全に実施するため年齢や体重などにいくつかの条件があります。

また、献血の際には身体検査や血液検査を行っています。

定期的に病院に来るきっかけにもなるため、体調の変化や病気に気付きやすいというメリットがあります(検査で異常があった時には献血は実施しません)。

ボランティアにご協力いただける方や詳細に興味がある方は、ぜひお問い合わせください。

献血ボランティアのパンフレットはこちらをクリックしてください

うちの猫も献血ドナーです!

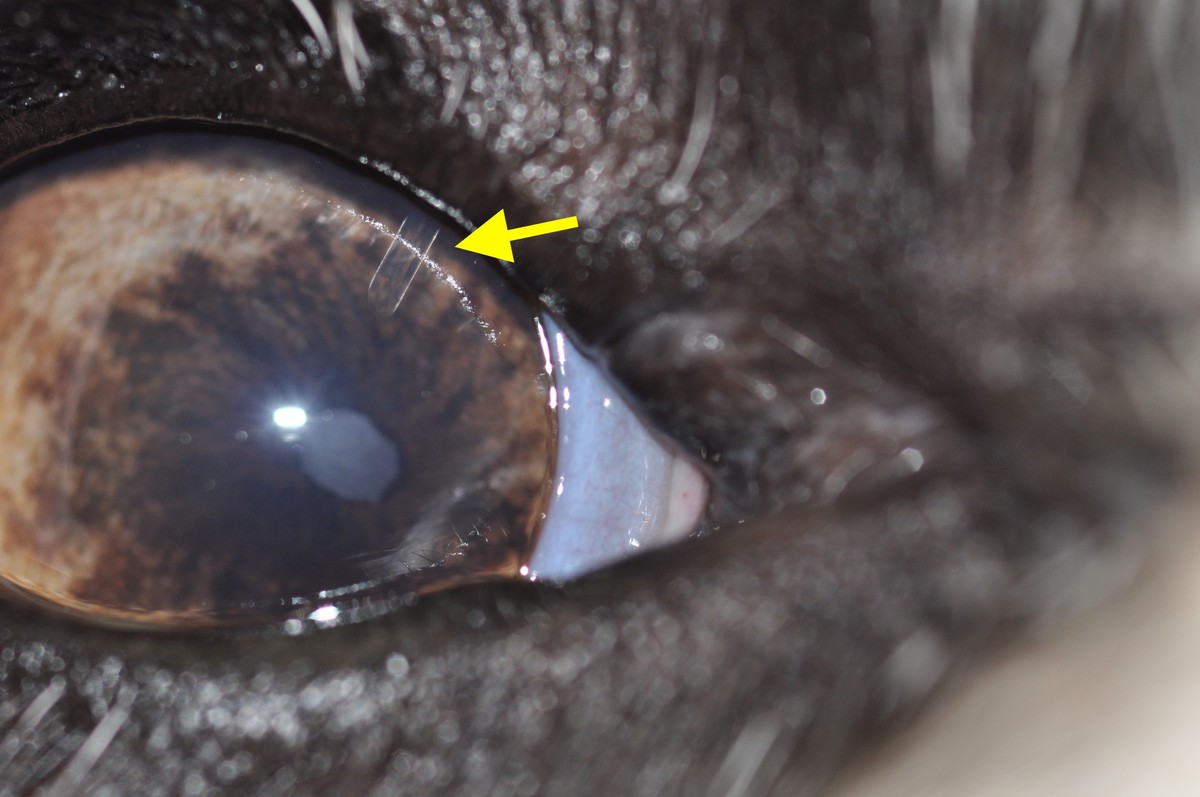

犬の緑内障

獣医師の豊原です。

犬に多い眼の病気の一つに緑内障があります。

白内障は眼が白く濁ってきますが緑内障は眼が単純に緑色になる病気というわけではありません。

緑内障は眼の中の圧力(眼圧)が上がってしまう病気です。

眼の中は眼房水という水が循環していますが、その通り道が詰まってしまうことがあります。

すると眼の中に水が溜まってしまい、眼の中の圧力(眼圧)が上がってしまいます。

眼圧が上昇すると、眼がとても痛くなります。

そして眼圧が高い状態が続くと、網膜や視神経に障害が出て、やがて失明してしまいます。

上の写真は緑内障の柴犬の写真です。充血や角膜の混濁がみられます。

犬の緑内障は人間よりも進行が早く、発症から数日で失明してしまうこともあります。

そのため緑内障が疑われる場合は早期の診断と治療が必要です。

治療はまずは点眼薬で行いますが、点眼が効かない場合は眼の水を抜くためのバルブと呼ばれるチューブを眼の中に設置する手術をする場合もあります。

上の写真では黄色の「←」の部分にチューブが入っています。

日本では緑内障は特に柴犬で多いで、その他にもシーズー、アメリカンコッカースパニエル、ビーグル、トイプードルなどがなりやすい傾向があります。

緑内障の初期症状は眼の充血、眼の濁り、眼をしょぼしょぼするなどですが見た目だけでは他の眼の病気と見分けがつかないことも多いです。

眼に異変がある時は早めに動物病院を受診することが大切です。

車酔いについて

こんにちは、看護師の吉見です。

今回は、わんちゃんねこちゃんの車酔いについてお話ししたいと思います。

まず、人と同じようにわんちゃんねこちゃんでも車酔いしてしまう子がいます。

呼吸が速くなる、生あくび、そわそわする、よだれをたらす、嘔吐などの症状が見られたら車酔いのサインかもしれません。

原因として、

①車の揺れにより、平衡感覚をつかさどる三半規管が刺激されてしまう

②慣れない環境(車内)へのストレス

③車内の匂い(ガソリンや芳香剤)

④過去のトラウマ

などが挙げられます。

対処法として、

①車に乗せる前はご飯やおやつを与えない(車に乗る2~3時間前には食事を済ませておく)

車の振動により、消化がうまくできず嘔吐しやすくなるのを防ぎます。

②クレートに入れ、しっかり固定する:クレートに入れることで揺れが軽減されます。

③車内の匂いや温度に気をつける

④事前に車に慣れさせておく

⑤安全運転、こまめな休憩を心がける

当院に来院するにあたって車でいらっしゃる方がほとんどだと思いますので、参考になれば幸いです。

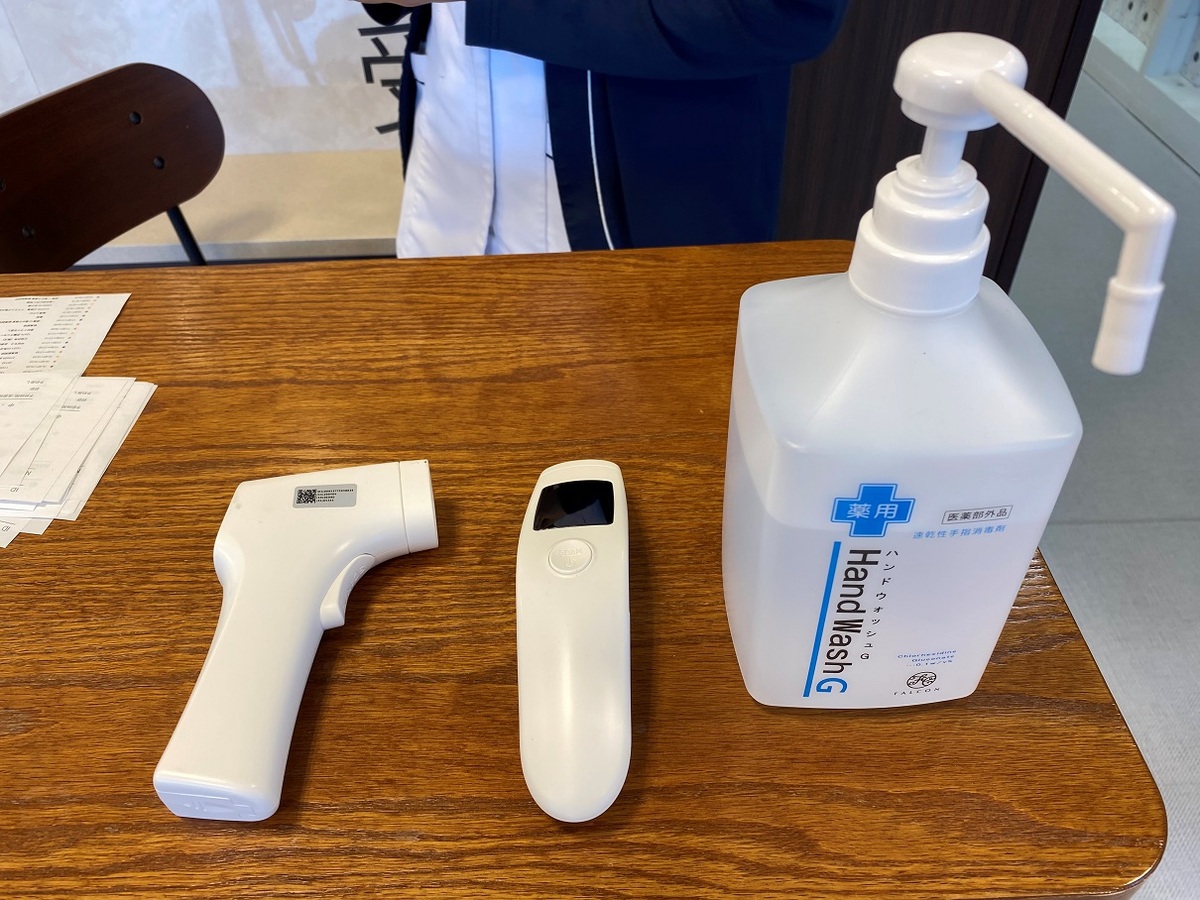

引き続き...感染症予防対策

こんにちは、受付の鬼頭です。

緊急事態宣言は解除されましたが、当院では引き続き感染予防対策として、受付での検温・アルコール消毒と予約時間・検査でお預かり・お会計でお呼びするまでにお時間を頂く場合、外かお車での待機をお願いしております。

また、飛沫感染予防のため受付のカウンターにアクリル板を置かせて頂いてます。

気温の高い時期になり、外や車での待機が辛い時期になります…

ご迷惑をお掛け致しますが、ご協力宜しくお願いいたします。

猫の脱走防止兼家事ワゴンを作ってみました

こんにちは、受付の神宮です。

猫ちゃんが、窓を開けた瞬間に外に出てしまう事ありませんか?

我が家の猫は行動が素早く、気が付かないうちにベランダに出てしまっている事があります。

柵に登っていたり、出ている事に気が付かないままになってしまう事もありました。

一番面倒な時が洗濯物を干す時です。

脱走防止の為窓を閉めたままにすると、電話やインターホンが聞こえなかったり、窓が開くのを待っている猫に気をつけながら開け閉めするのも大変です。

そんな時の為に脱走防止柵を兼ねた家事ワゴンを作ってみました。

100均一と自宅にある物で作った為見た目はイマイチですが我が家のスタイルに合っていてなかなか便利です。

裏と横には網をつけ背は高めにして、上の段はあえて乗れないようにハンガーを置きまました。ベランダ側からはスムーズに取れるようにしてあります。

窓に隙間がないように置けば猫の脱走が防げ、家事も楽になり一石二鳥です。

大切な家族ですから事故無く、また飼い主の負担も少なく暮らしていきたいですし、こんな癒される姿をいつまでも見ていたいと思います。

新スタッフのご紹介(受付 吉村)

4月に入社しました、受付の吉村と申します。

幼い頃から犬や猫やハムスターなどを飼い動物と一緒に育ちました。

今はロングコートチワワを飼っています。

大学では外国語を専攻していました。

不慣れなことが多いと思いますが一生懸命頑張りたいと思います。

宜しくお願い致します。

ペットの食事管理について知ろう

こんにちは。看護師の高橋です。

最近、飼い主様よりお食事についてのご質問を沢山頂くので食事管理について少しお話させて頂きます。

わんちゃん、ねこちゃんは必要な栄養素を適切な量で与えなければなりません。食事量が多すぎたり、少なすぎたりしないようコントロールしてあげる必要があります。

よく、「どのくらいの量で食事を与えたら良いでしょう?」という質問を頂きますが、食事量はその子のライフステージや運動量などで大きく変わってきます。

ペットフードのラベルを見ると、どれくらいの量をあげたら良いか記載しているものもありますが、そうした値は参考値にすぎません。その子の体重を元に、食事量を調整する必要があります。

そこで今回は、ペットの1日の必要カロリーを計算してみましょう。

まず、必要カロリーを算出するには

安静時エネルギー要求量 と 1日当たりのエネルギー要求量

というものを計算していきます。少し難しそうですね。

まずは言葉の定義からご説明します。

【安静時エネルギー要求量(RER)】

食事を与えられている正常な動物が常温環境で安静にしている時のエネルギー要求のことをいいます。安静時エネルギーには、身体活動後の回復と摂食のため消費されるエネルギーなどが含まれます。

【1日当たりのエネルギー要求量(DER)】

あらゆる動物の1日当たりの平均エネルギー消費量で、ライフステージと活動量に左右されます。ライフステージや活動には、労役に必要な活動、妊娠授乳および成長などがあります。DERは、1日当たりの必要カロリー量として見積もられます。

では、計算方法についてです。

① ペットの体重から、安静時エネルギー要求量を求めます。

RER=30×体重(kg)+70 もしくは 70×(体重(kg))0.75

② 安静時エネルギー要求量から、1日当たりのエネルギー要求量を求めます。

DER=RER×係数

※避妊去勢していない成犬の係数:1.8

避妊去勢済みの成犬の係数:1.6

肥満傾向の犬係数:1.4

高齢の犬の係数:1.4

※避妊去勢していない成猫の係数:1.4

避妊去勢済の成猫の係数:1.2

肥満傾向の猫の係数:1.0

高齢の猫の係数:1.1

これで、1日の必要カロリーを出すことが出来ます。

ちなみに、病気の時はエネルギー要求量が大きく変動します。調子を崩して眠る時間が多くなると、DERは低くなります。しかし、外傷を負ったり手術を受けたりした場合はDERは大幅に高くなります。

当院では、入院治療が必要となった子に対して個々にカロリー計算をしています。入院理由や病気の種類によって、必要カロリーを算出し厳密な食事管理を行っています。

病気の子の食事管理の場合は、制限しないといけない栄養素が出てくる事もあります。

特別療法食を用いて、食事療法が必要な場合も出てきます。

こちらが当院で扱っている特別療法食の一部です。

たくさんの種類がありますね…!

その子その子に合わせた食事管理が必要となるため、ペットの栄養管理は非常に奥が深いです。どの食事をどのくらい与えたら良いかな?先生から○○を制限するように言われたけど、この種類は与えて大丈夫ですか?など食事管理について分からないことがあればいつでもお気軽にご相談下さいね。

新スタッフのご紹介(獣医師 杉村)

こんにちは。

4月に入社いたしました獣医師の杉村真奈です。

この春に大学を卒業し、幼い頃からの夢だった獣医師になることが出来ました。

実家ではジャックラッセルテリアの男の子と女の子を1匹ずつ飼っています。

2匹とも元気一杯で、帰省すると全力で迎えてくれるので可愛くてたまりません。

新しい環境での生活で緊張や不安な気持ちでいっぱいですが、動物たちやご家族のために精一杯努力したいと思います。

何卒宜しくお願いを致します。