スタッフブログ

予防の季節が始まります

こんにちは、受付の高橋です。

だんだん暖かくなってきました。

そろそろ予防の季節ですね。

昨年のこの時期は新型コロナウィルス感染症の影響で外来数を制限させていただき、ご不便をおかけしました。

今も検温や待合室が密にならないようお車で待機いただくなど、ご協力ありがとうございます。

今年の診療については通常通りの予定です。

診療予約が混み合うことが予想されますので、日にちに余裕を持ってご予約いただくようお願い致します。

3/2より今年度の狂犬病ワクチン接種も開始しました。

フィラリア・ノミ・ダニ予防はワンちゃんだけではなく、ネコちゃんにもおすすめしています。

ペットホテル・トリミング・ペットドックなど当院で予防をしているとお受けできるサービスもあります。

ご希望の方はスタッフにご確認ください。

皆が健康に過ごせるといいですね。

体の表面のできもの

こんにちは。

獣医師の渡邊です。

少しずつ暖かくなってきて、過ごしやすくなりましたね。

今回は、体の表面のできものに関して少しお話しします。

体の表面、つまり皮膚にできるできものですが、たまに飼い主様から『小さいから大丈夫ですよね?』ということを聞かれます。

結論からお伝えすると、小さい=大丈夫ということはありません。

もちろん、年齢、犬種、できものの場所などを考慮して、ある程度の良性、悪性の可能性はお伝えできます。

しかし、最終的にはできものに針をさして細胞を採取しないと、様子を見ていいものか、さらに踏み込んで検査すべきものかはわかりません。

特に、皮膚にできる悪性腫瘍の1つ、肥満細胞種は『偉大なる詐欺師』という異名を持っています。

その名前の所以は、見た目や触感での特徴になります。日によって大きかったり小さかったり、柔らかかったり硬かったり、赤かったり白かったり、様々な特徴をもちます。

これには、肥満細胞がもつ顆粒から分泌される物質が関与しており、この反応によって起こる症状には『ダリエ徴候』という名前がついています。

体表の腫瘍は早期発見により完治できるものもあります。もし、体にできものを見つけた場合には、ご相談ください。

トリミングのバリカンについて

こんにちは。トリマーの有賀です。

今回はトリマーが使用するバリカンについてご紹介したいと思います。

ご自身のワンちゃんや猫ちゃんをトリミングに出すとき、バリカンを使用するカットをすすめられたことはございませんか?

「バリカンを使うとすごく短くなってしまうのでは?」と考える方も多くいらっしゃると思いますが、そんなことはありません。

下記の写真のように1mm~11mmまでの替え刃があり、被毛を長く残せるバリカンもご用意しております。

左から1mm・2mm・3mm・5mm・6mm・8mm・9mm・11mmの替え刃を付け替えながら、オーナー様のご希望のカットに近づけていきます。バリカンの本体に関しては、刈り方や刈れる具合については関係ありませんが、重さや太さが変わってくるので、トリマーさんの好みで使い分けています。大事なのは替え刃のmm数でどれくらい短くなってどれくらい被毛が残るかというところです。

今回は私が飼っているトイプードルちゃんに協力してもらい、実際にどの程度被毛が残るのか見ていきたいと思います。

まずはシャンプー前の被毛

ではシャンプーに入れます。

シャンプーに入れてふわふわになりました‼

下記の写真では被毛の長さを測っています。

この櫛の長さが約4cmなので、現在の被毛の長さは半分ちょっとという感じなので、2.5cmくらいの長さかと思います。

では早速カットしていきたいと思います。

今回はよく使用される、5mmと8mmの替え刃で違いを見ていこうと思います。

まずは8mmのバリカンを入れてみましょう。

左半身は先ほどの2.5cmのままで、右半身を8mmのバリカンでカットしました。うっすらピンクの肌がみえますが、被毛はだいぶ残っていることがわかります。

続いて5mmのバリカンです。

先ほどより肌の色がよくわかると思います。ただ、バリカンの入り具合はその子の毛質や毛の立ち具合によって大きく変わってきます。プードルちゃんの場合ですと、ふわふわな毛質で毛もよく立つのでバリカンのmm数に近いカットができますが、ダックスちゃんやチワワちゃんなど毛が寝ている犬種ですとこれより長く残る事が多いです。

犬種やその子の毛質によって残る長さは違いますので、カットをする際はトリマーさんとよく相談して、カットを決めていっていただきたいと思います。

バリカンを使用するメリットとして、

・カット時間の大幅な短縮

・左右で長さが均一になり左右対称を作りやすい

・ハサミよりケガのリスクが少ない

ということが挙げられます。病院のトリミングには高齢のわんちゃんや猫ちゃんが多くいらっしゃいます。

トリミングがなるべくストレスにならないよう、短時間で仕上げる際に、バリカンは必要不可欠になります。

最後に、協力してくれたトイプードルちゃんもきれいに仕上げました。

是非、トリマーさんとご相談の上、バリカンを取り入れたカットをしてみてはいかがでしょうか。

遠慮なく話しかけてください

動物の身近な中毒

こんにちは、獣医師の中嶋です。

2月に入り、一段と寒さが増してきましたね。2月のイベントといえばバレンタインデー!

毎年この時期になるとチョコレートをもらえるかドキドキしてきます。

皆様もバレンタインデーに向けてお家でお菓子作りをする機会も増えるのではないでしょうか?

甘くておいしいチョコレートですが、ワンちゃんや猫ちゃんが食べてしまうと中毒症状が出てしまいます。

チョコレート中毒や玉ネギ中毒は有名ですね、ご家庭にあるような食べ物で中毒を起こしてしまう食材が他にもあるので症状と共に少しご紹介しようと思います。

【チョコレート中毒】

チョコレートの中に含まれるテオブロミンという物質が原因で引き起こされます。

接種量にもよりますが、不整脈や意識障害を引き起こし、最悪の場合死に至ります。誤ってチョコレートを摂取してしまった場合は早期に嘔吐させることが有効といわれています。

【玉ねぎ中毒】

玉ねぎに含まれる成分によって、赤血球が破壊され貧血を引き起こします。

症状は貧血による、口腔内粘膜の蒼白、頻脈、呼吸が早くなる、血尿などがあります。玉ねぎ中毒も早期に嘔吐させることが有効といわれています。

【ブドウ・レーズン中毒】

ブドウやレーズンによる中毒は2000年になってから指摘されるようになった比較的新しい中毒のため、知らなかった方も多いのではないでしょうか?

ブドウ中毒の原因物質はまだ判明していませんが、ブドウを摂取した犬で下痢や嘔吐などの消化器症状や腎不全を引き起こすことがわかっています。

【キシリトール中毒】

キシリトールは砂糖のかわりに使われる人工甘味料です。誤って犬がキシリトールを摂取した場合、インスリンという血糖値を下げるホルモンが過剰に分泌され低血糖を引き起こしたり、肝障害を起こす可能性があります。

今回紹介した食材は、中毒を引き起こす物質の一部に過ぎません、手作り食を作る場合は、ワンちゃんや猫ちゃんに与えてもよいものかしっかりと確認したうえで作ってあげるようにしましょう。

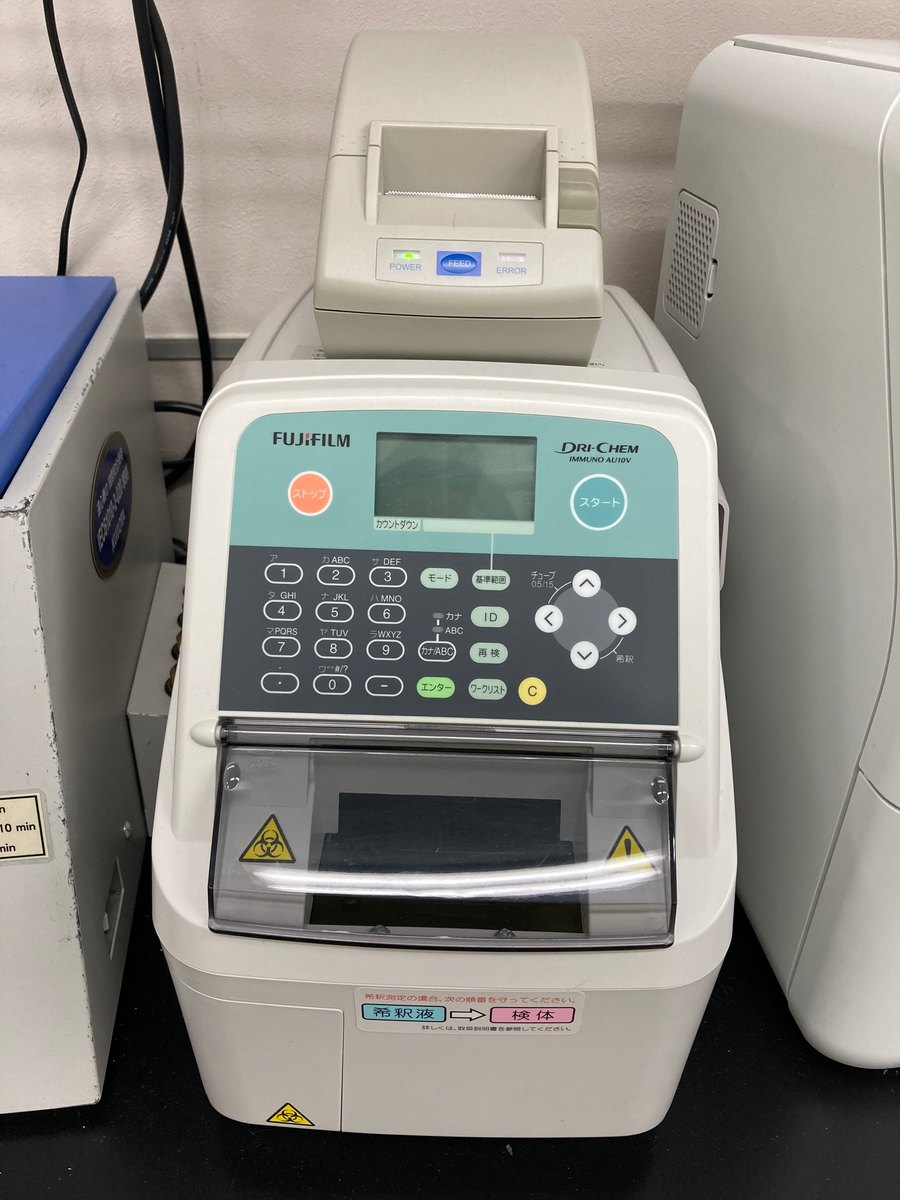

検査機器をご紹介します

看護師の斉藤です。

今日は昨年新しく当院にきた検査機器をご紹介します。

この機械では今まで外の検査会社に依頼していたTSHとSAAという項目を測定することができます。

TSHは甲状腺の異常を調べられます。

SAAは猫に炎症が起きている時に上昇します。

院内で測定ができるようになったので、よりスピーディーに治療に役立てると思います。

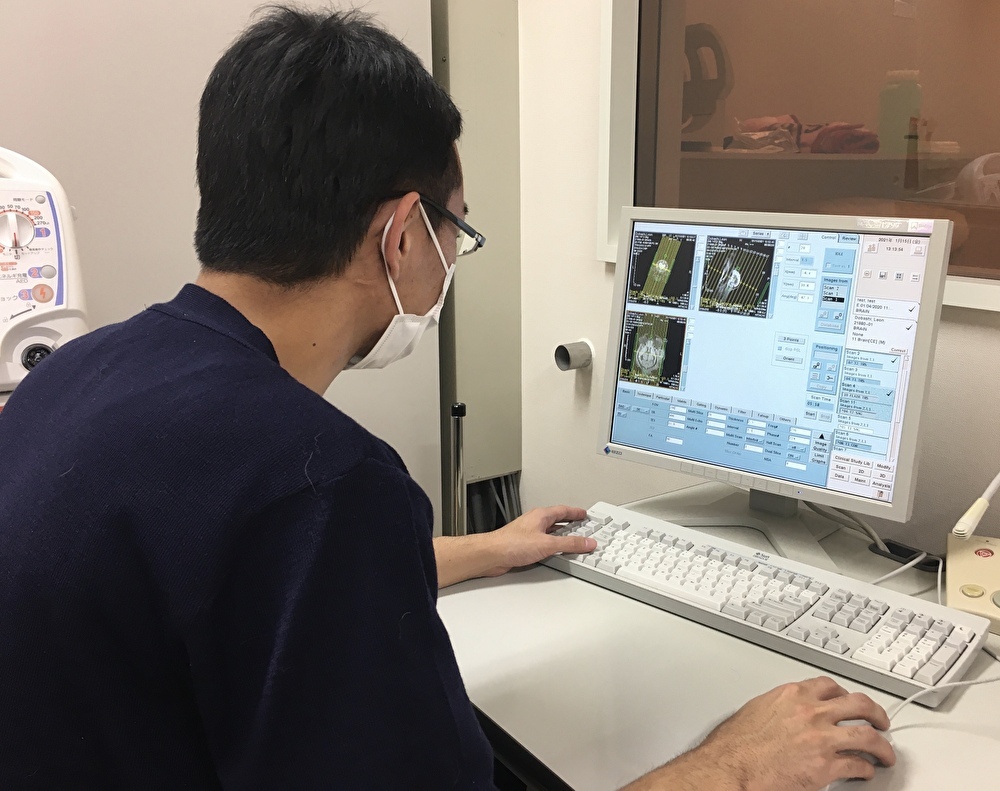

神経科の診療が始まりました

こんにちは、獣医師の座古です。

年が明けて1月から神経科ができ、診療が始まりました。

診療日は月曜、水曜、金曜、日曜の週4日です。

神経科の担当は宇津木先生です(写真でMRIの撮影をしています)。

私もサポートスタッフとして神経科の診療に参加しています。

さて、神経の病気というとどういったイメージをお持ちですか?

実は神経の病気の症状には様々なものがあります。

歩けなくなる、立てなくなる、けいれんが起きる、首が曲がる、眼が見えなくなる、ものが飲み込めなくなる、行動が変わる、性格が変わる、などなど、いろいろな症状の原因に神経が関わっていることがあります。

神経の病気は、そうした症状から原因を推測し、検査をおこなって診断を確定していきます。

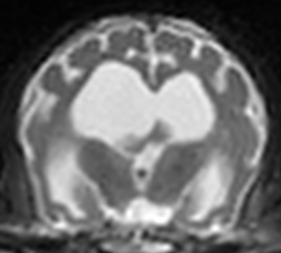

症状によって必要な検査は様々ですが、MRI検査が必要になることもあります。

MRIは脳や脊髄といった外からは見えない、からだの奥にある神経を調べることができます。

麻酔が必要な検査ですが、磁力を使った検査なので放射線の被曝はありません。

写真は先日、神経科で撮影したMRIの画像です。

頭の中の脳を撮影しています。

このMRI検査では、脳実質と呼ばれる部分(写真の灰色のところ)が縮まっていて、脳脊髄液と呼ばれる液体の部分(白いところ)が増えている、ということがわかりました。

脳が萎縮していると判断されます。

症状やMRI検査の結果などををもとに、認知症(痴呆)と診断しました。

神経症状はさまざまな症状があるためわかりにくく、それが病気なのか?神経科を受診したほうがいいのか?などの判断が、ご家庭ではつかないこともあります。

なにか変わったことがあったらまずはスタッフへご相談いただき、必要に応じて神経科もご利用いただければと思います。

猫たちへプレゼント

こんにちは。看護師の梁瀬です。

私の家には2匹の猫がいます。

今月で我が家に迎え入れてから5年になるのでプレゼントとしてキャットタワーを購入しました!

猫は高いところを好むので猫達が落ち着ける場所を作りたいと思い購入を決めました。

最初は警戒心が強くなかなか登ってくれなかったが、大好きなまたたびの粉をまいたり工夫してあげるとだんだん登るようになってくれました。

今ではお家の中でリラックスしてる時間も増えてくれました!

付属のおもちゃで遊んでいる姿を見ると買って良かったなと思います。

猫ちゃんのかわいい姿をたくさん見ることができるのでキャットタワーおすすめです!

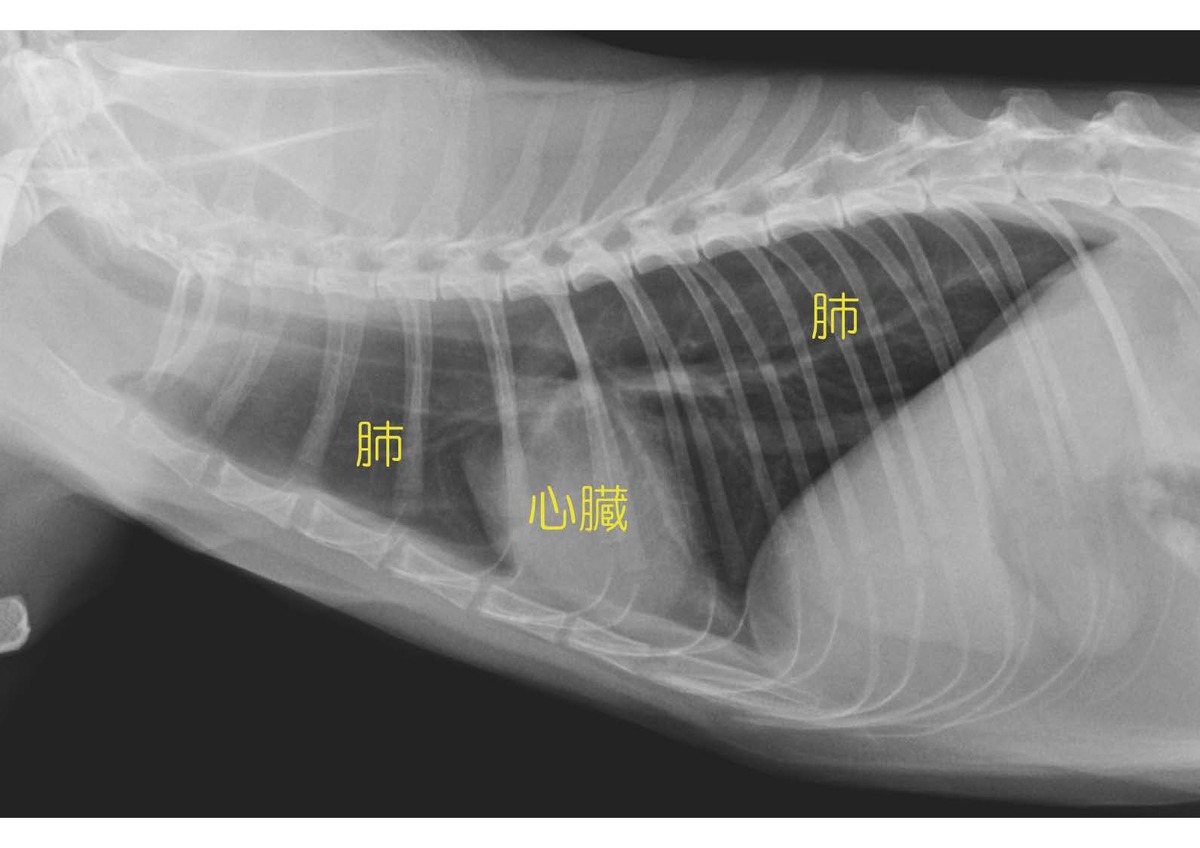

胸水について

こんにちは、獣医師の勝山です。

新年になりましたが、未だ新型ウイルスの収束はみえず、落ち着かない生活を余儀なくされていることと思います。

しかし、こういったご時世にかかわらず、具合の悪い動物はかわらず病院に診察にきます。

今回は胸水について少しお話します。

胸水とは、胸の中に貯まる水のことをいいます。

胸の中には主に心臓、肺がありますが、肺はとても柔らかい臓器なので、胸に水が貯まると水のせいで肺が膨らめなくなってしまいます。このため呼吸が苦しくなってしまいます。

胸水の原因は、腫瘍や心臓病など、様々な病気があります。

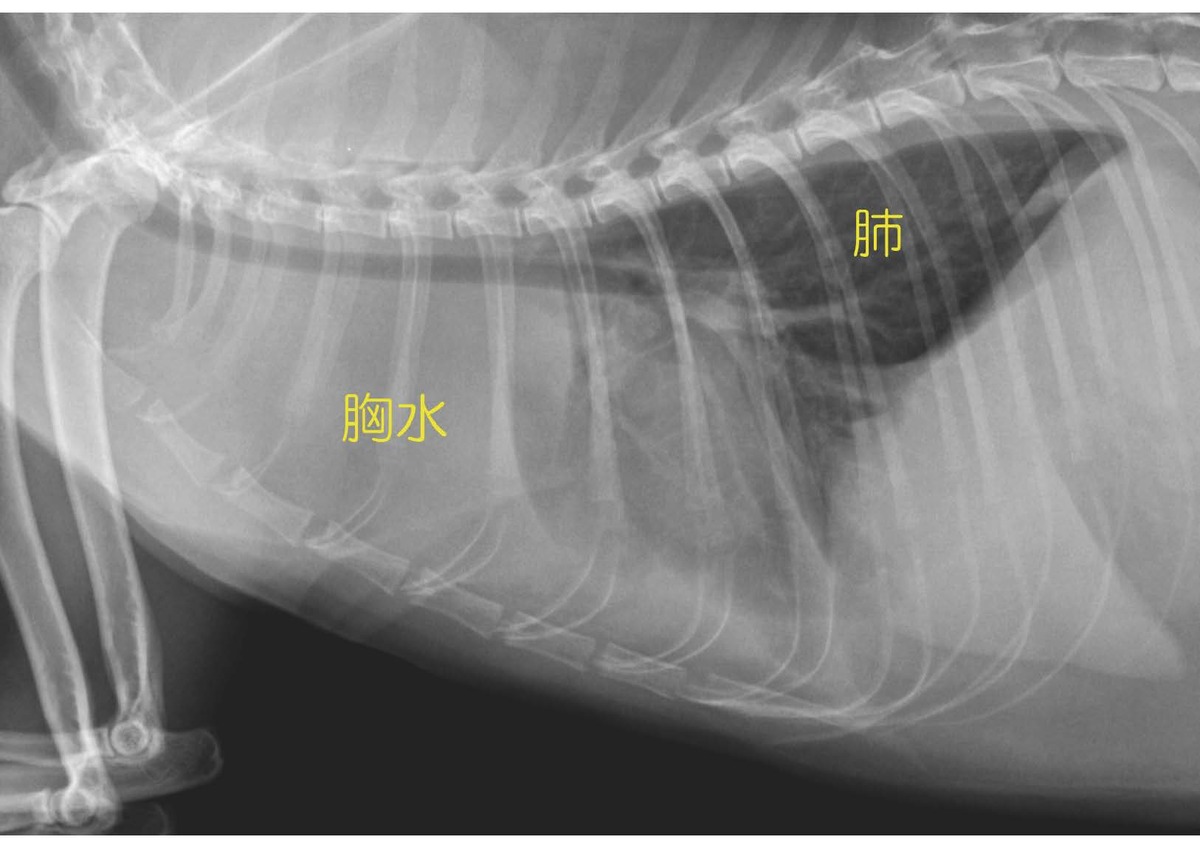

診断にはまずレントゲン検査を行います。

レントゲン検査で、胸水やその他の病気(肺炎や肺水腫など)がないか調べます。

これは正常な胸のレントゲン画像です。

真ん中に心臓がみえて、その周りの黒いところが肺です。

これは胸水が溜まっている胸のレントゲン画像です。

胸の半分くらいが白くなってしまい、正常な肺は半分くらいしかみえません。

白くなっているところが胸水です。

胸水が溜まっていることがわかったら、原因を調べるために溜まった液体の検査や超音波検査などを行い、原因に合わせた治療を行っていきます。

呼吸が明らかに苦しくなった場合にはお家でも気付けると思いますが、初期には少し呼吸の回数が増えた程度の事が殆どで気付けないことが多いです。

そのため、普段どれくらいの速さで呼吸しているかをチェックしておくと、呼吸が速くなったときに気づきやすいと思います。

お家にいる時間が長くなっているときだと思いますので、ぜひチェックしてみてください。

チェックするときは、運動後や食後などは避けて、落ち着いているときにしてくださいね。

〜参考〜

犬の呼吸数の基準値

小型犬:20〜30回/分

大型犬: 15回/分

リハビリテーション科からおしらせ

こんにちは。

リハビリテーション科看護師の佐藤さつきです。

今回はリハビリテーション科に新しく入った車椅子のご紹介をさせて頂きます。

株式会社LANDAM様より2輪小型・中型犬用の車椅子を貸して頂き、当院で試乗することができるようになりました!

後ろ足は使えるように下ろしておきますが、お尻は車椅子に乗っているので転倒することなく歩くが事ができます。

そして、後ろ足の負担が少なく歩くことができます。

また、足がうまく使えなく引きずってしまう場合は足を乗せるカップをつけることもできます。

ランダムカートは身体が固定されている部分が少なく、とても小回りが利くように設計されています。

腰部椎間板ヘルニアのように後ろ足だけ麻痺があるものの、その他はとても元気な子は動けないことがストレスになります。そんなときに車椅子があると自分で動くことができます。

車椅子というと、『自分で歩けなくてかわいそう』というイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれませんが、人でも高齢者が歩けるけども補助として杖をついて歩くことがあるのと同じような感覚で歩行の補助となるものでもあり、わんちゃんも自由度が上がり活動性がとても高くなる子が多いです。

リハビリテーション科では、その子の生活や状態に合わせたものをご提案させて頂いております。

もちろん、車椅子だけでなく高齢になって歩きづらそう等のご相談でもかまいません。

ご希望の方は、一度担当の先生にお伝え頂き、リハビリテーション科にいらっしゃってみてください。

「とても元気だけどシニアになってきたし、マッサージなどでメンテナンスしてあげたい・・・」というようなリクエストも大歓迎です!

新しい家族

こんにちは。看護師の柳瀬です。

我が家には9月から新しい家族が加わっています。

ミニチュアダックスフンドの女の子で現在5ヶ月です。

先住犬の14歳のダックスと年の差がありますが仲良く出来ています。

今回は子犬の予防接種についてお話させて頂きます。

先日、我が家の愛犬は子犬のうちに行う予防接種が一通り終わりました。

通常、生後2ヶ月以上の子犬には約1ヶ月間隔で3回の混合ワクチンの接種が基本となっています。

理由としては母犬からの移行抗体が存在するとワクチンの効果がうまく出ないためです。

以降は1年おきの接種になります。

子犬を飼い始める際にはワクチンをいつ、何回接種を終えているかを確認しておきましょう。

混合ワクチンとは別に、わんちゃんには狂犬病ワクチンというものがあります。

生後90日以上のわんちゃんは、狂犬病予防法に基づき、1年に1回の狂犬病予防接種を受けて国に登録するという決まりがあります。

混合ワクチンと狂犬病ワクチンは同時には接種できません。

通常、狂犬病ワクチンを接種してから2週間程あけて混合ワクチン、混合ワクチンから1ヶ月程あけて狂犬病ワクチンの接種が可能となります。

何種の混合ワクチンを打つか、ワクチンの時期などは診察時に先生と相談してみてください。

ドッグランや旅行にわんちゃんを連れて行く場合、狂犬病ワクチンと混合ワクチンの接種が必要になることが多いと思います。

大事な愛犬を感染症から守るためにも忘れずに接種するようにしましょう!

我が家には11歳の黒パグがいます

こんにちは、動物看護師の森谷です

我が家には11歳の黒パグがいます。

若い頃は皮膚病になり毛が抜けてしまったり痒がっていたりと大変でしたが…薬やシャンプーのおかげで今では、凄くよくなりました!

11歳になり顔にもだいぶ白髪が目立つようになり耳も少し遠くなりましたが、食欲はものすごくあり元気です!

食べ終わってもまだちょうだい!と顔で凄くうったえてきます笑

でもお散歩に出すとあんまり歩かなくなってきてすぐ帰りたいアピールをしてくるようになりました…

ある日の我が家の愛犬です↓

だんだんと衰えてきたりする年齢なので、適度な運動や健康状態をチェックして、長生きしてもらいですね!!

クリスマス

こんにちは、受付の佐々木です。

11月も終わりに近づき、寒さも厳しくなってまいりました。

あとひと月ほどでクリスマスですね。

当院では今年もクリスマスの飾りつけを始めました。

順次飾り付けをしていく予定ですのでお楽しみに。

我が家の愛猫の耳のケア

こんにちは、看護師の佐藤諒です。

朝夕の冷たい風が身に染みる季節になってきました。

我が家の愛猫も、寒さで家人の布団の上で暖を取るように丸くなって寝ることが増えてきました。

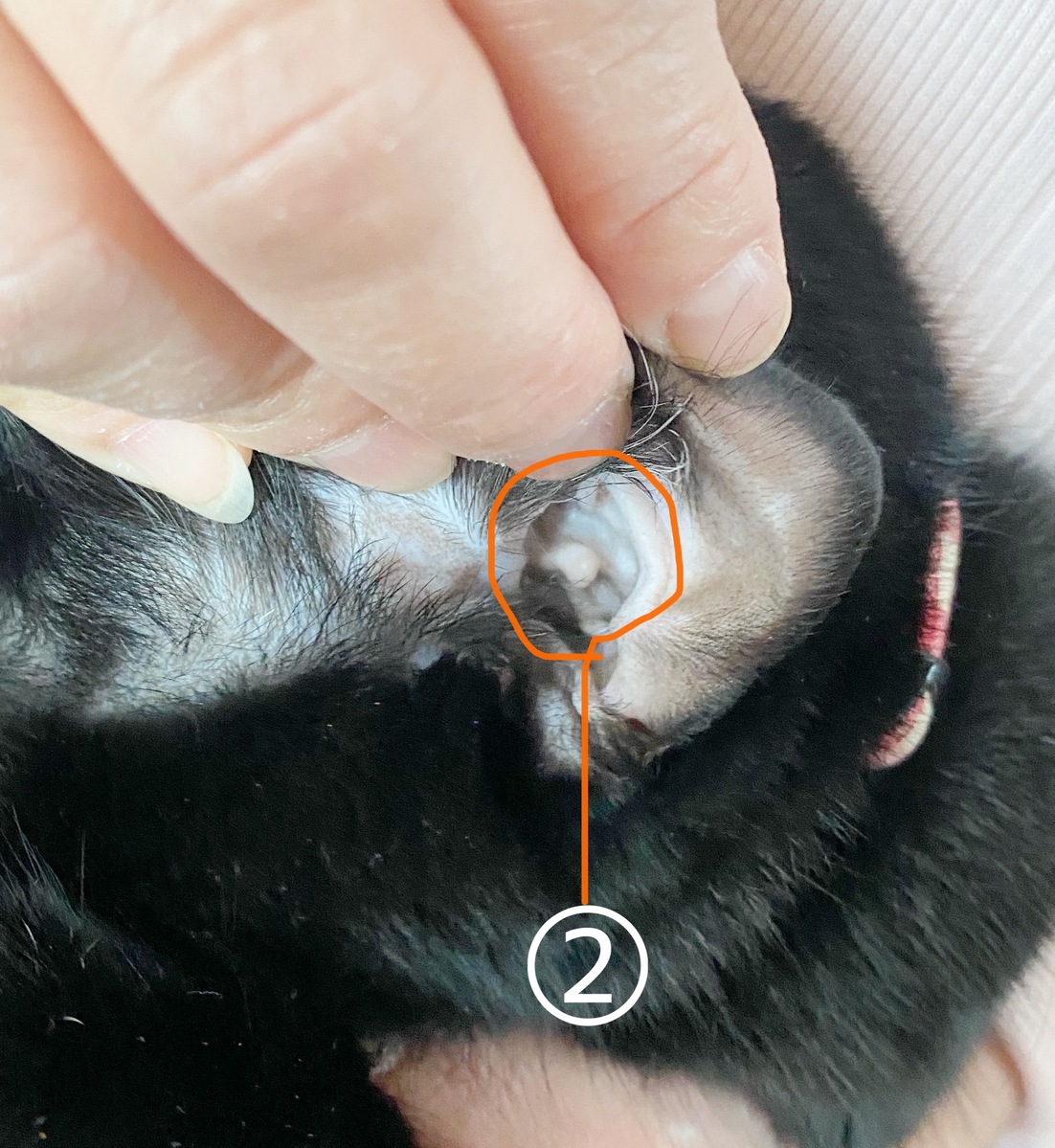

今回のお話しするのは、我が家の愛猫の耳のケアの仕方についてです。

たまにですが、愛猫は耳を痒がります。そのような時に行っています。

準備するもの

イヤークリーナー(市販)

カット綿

ティッシュ

①カット綿とティッシュに、イヤークリーナーを浸み込ませて置きます。(耳の中を傷けないために)

②耳の穴の奥をカット綿で拭く際は、見え範囲をふき取る

③耳の穴周囲ひだ部分をイヤークリーナーの浸み込ませたティッシュで拭く。これを両耳行います。

これは、我が家で行っている簡単な耳のケアです。

以上の耳のケアを行っても、耳だれや臭気が気になる時は、病院での診察を受けられることをおすすめします。

また来年

こんにちは。施設管理の中村です。

今年も気づけばもう11月。だいぶ寒くなって来ましたね。

木々も色付いてきました。

毎年夏が近づいて来ると、私と雑草との戦いが始まります。

今年も何回戦も交えました。

抜いても抜いても彼らは生えてきます。終わりがありません。

その生命力には感心してしまいます。

しかし、今年の戦いも最後です。

ここで抜いてしまえば、来年までさようなら・・・。

来年は負けませんよ!

点眼方法について

こんにちは。看護師の加藤です。

今回は、点眼薬(点眼液、眼軟膏)の点眼方法についてお伝えしたいと思います。

みなさん、点眼の際にわんちゃん、ねこちゃんが動いてしまって上手く点眼ができなかった経験はありませんか?

動いてしまうと上手く目の中に入らなかったりと大変ですよね…。

まず点眼液のポイントは三つあります。

一つ目のポイントとしては、わんちゃん、ねこちゃんの後方から点眼液をさすようにしましょう。

私達人間でも真正面から点眼液を持って、向かってこられたら嫌ですし怖いですよね…

わんちゃん、ねこちゃんも同じです。

二つ目のポイントは、顎下を支え、少し上を向かせるように保定します。

三つ目のポイントは、点眼液を持った手の小指を使って上のまぶたを持ち上げます。

(白目が見える状態にします)

→白目の部分に液体を落とすイメージで点眼してみてください

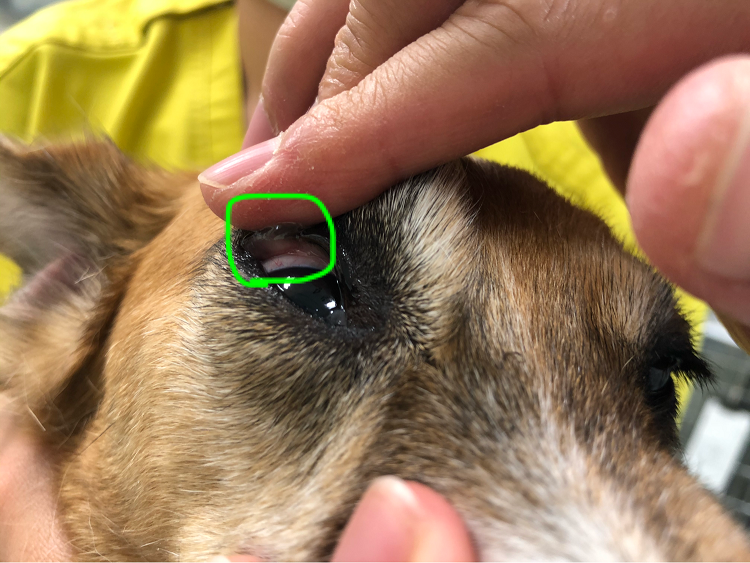

続いて、眼軟膏です。

眼軟膏の場合は、どのように点眼したら良いかわからないというお声をよく耳にします。

眼軟膏のポイントは三つあります。

一つ目のポイントは、御家族の方の人差し指もしくはガラス棒というものを使用して点眼していきます。

(指の場合は、必ず手を洗うようにしてください)

二つ目のポイントは、上のまぶたを持ち上げ、眼球とまぶたの間に空間を作ります。(写真参照)

→空間の部分に軟膏を塗り込むようにしてみてください。(軟膏の一回量は5mm〜1cm弱)

三つ目のポイントは、上下のまぶたを閉じたり開けたりして軟膏を馴染ませます。

点眼薬は嫌がる子も多いですが、先日看護師の小山田さんがブログにあげていたように、点眼後のご褒美というのも効果的だと思います。

わんちゃん、ねこちゃん、そして御家族の方々も嫌な思いすることなく点眼できることが1番望ましいです。

点眼薬に限らず、内服薬など投与にお困りの際はスタッフにぜひ相談してください。

犬、猫の咳

こんにちは。獣医師の上嶋です。

診察時に、「咳は出ますか?」と伺うと、「犬、猫も咳をするんですか?」「犬、猫の咳、ってどんなの?人と同じような感じ?」というお言葉をよく頂きます。

犬や猫も、人と同じように咳をします。原因となっている病気により、咳の仕方が少し異なります。

<犬の咳>

犬で咳が出る病気として代表的なものは、気管虚脱、気管支炎、心臓病です。気管虚脱では、「ガー、ガー」と、ガチョウの鳴き声様の咳が出るのが特徴です。

興奮した時や、首が圧迫された時に出やすくなります。咳が止まらなくなると、体温が上がり、気道粘膜が腫れてしまい、呼吸困難に陥ることもあり、その場合は緊急治療が必要となります。

重度の気管虚脱の場合には、手術が適応となることもあります。

一方、気管支炎や心臓病では、「コホ、コホ」という乾いた咳が出ます。最後に「ゲー」と痰を吐き出す様な仕草をすることもあります。動物は、痰が出ても、上手く吐き出せず、飲み込んでしまうことが多いです。痰の量が多いと、「ゴボ、ゴボ」という湿性の咳が出ます。

<猫の咳>

猫で咳が出る病気で最も多いのが、喘息です。頭を伸ばし、乾いた高い音の咳が出ます。

痰が多くなってくると、犬同様、「ゴボ、ゴボ」という湿性の咳になります。

人の喘息と同様、空気清浄や加湿が大切となります。環境整備をしても咳がひどい場合には、内服薬やネブライザー療法が必要となります。

ご自宅で咳をしていても、病院では咳が出ないこともよくあります。

咳の様子をスタッフが確認出来るよう、可能であれば、咳の様子を動画に撮って診察にいらっしゃって下さい。

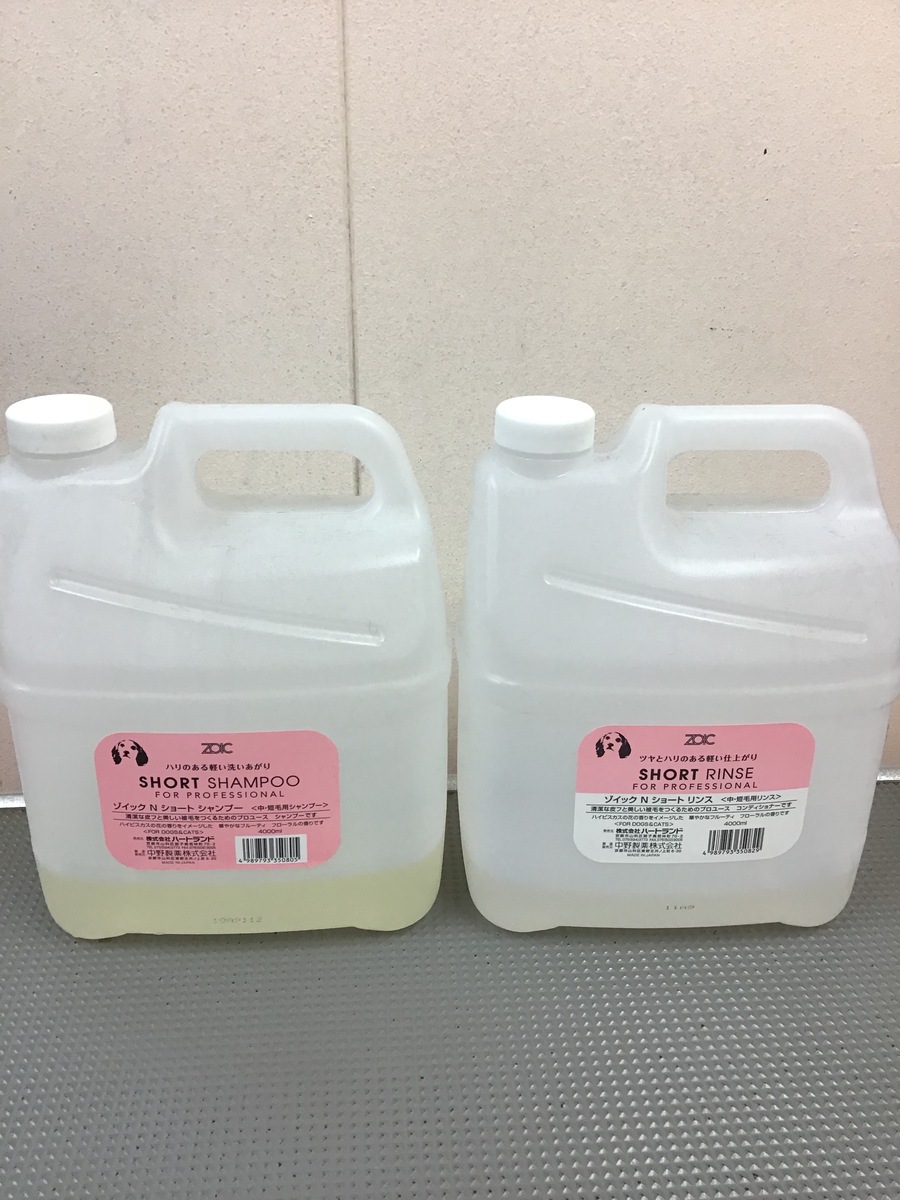

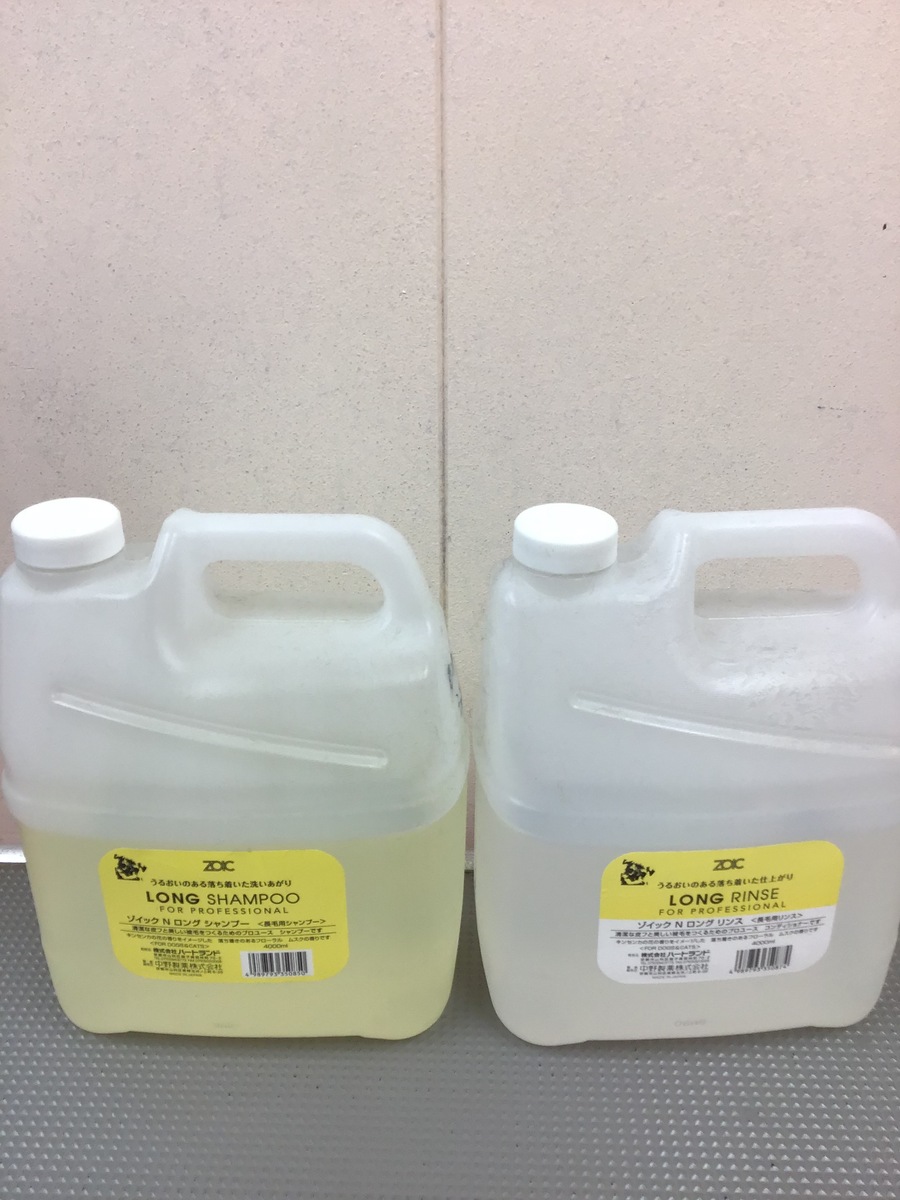

トリミングのシャンプー剤紹介

こんにちわ、トリマーの石井です。

今回はトリミングで普段使用しているシャンプー剤をご紹介致します。

・ショートシャンプー(通常のコース料金でご案内しています)

プードル、スムースチワワなどの短毛犬種に使用しています。

仕上がりがふわふわになるのが特徴です。プードルなどは毛が立ちやすくなります。

・ロングシャンプー(通常のコース料金でご案内しています)

ロングコートチワワ、シェルティーなどの長毛犬種に使用しています。

しっとりと毛がまとまるのが特徴です。手触りもさらさらになります。

・エクストラコース(+小型1000円、中型1500円、大型2000円)

2種類のトリートメントを使う為、ツルツル、サラサラの仕上がりになります。

被毛にツヤと柔らかさを与えるシャンプーなので被毛の絡まりや、毛玉を防止する効果があり

仕上がりも持続できます。毛玉が気になる子にオススメです。フルーティーフローラルのとても良い香りです。

・保湿シャンプー(+小型1000円、中型1500円、大型2000円)

低刺激のシャンプー剤なので、お肌の弱い子にオススメです。

肌に潤いを残しながら、皮膚の汚れをしっかり洗い落とします。

ジェルを塗りタオルパックで保湿を行うので、皮膚表面と被毛の潤いを保ちます。

仕上がりは優しいせっけんの香りがほのかにします。

エクストラコース、保湿シャンプーは初回500円でお試しできます。

その他炭酸泉等のオプションもございますので、トリミング時トリマーまでお気軽にお声掛け下さい。

目薬のご褒美

動物看護師の小山田です。

私の家のチョコちゃん(シーズー15歳です)は 毎日目薬をさしています。

元々ドライアイがあったのですが、以前に比べて少し悪化してしまったのか目やにが沢山出るようになってしまいした。

目薬をさしたあとは、必ずご褒美のクッキーをオネダリしてきます。興奮するからなのか、目の開き具合と鼻息の荒さが凄いです。

うちの子は比較的上手に目薬をさせますが、嫌がったり 怒ったりする子もいるかと思います。

その子にとって必要なことだけれど、その子が嫌がるようなことをする時は、何かご褒美をセットであげるよいかもしれません。

おうちの子が「これ嫌だけど、終わるとご褒美が貰える!」というのを覚えてくれるとちょっとは気持ちが楽になるかと思います。

機会がありましたら、試してみてはいかがでしょうか?

·····君たち何もしてないよね?と思いつつ、結局二匹の色んな圧に負けてクッキーをあげてしまいます。

画像診断科のご紹介

こんにちは。獣医師の杉野です。

僕は現在、当院の画像診断科に所属しています。

画像診断科というと、直接診察にかかわることはなく、皆さんとお話することも少ないので、あまり馴染みがないかもしれません。

今回は、僕たちがどのように診療に携わっているのかを簡単にご紹介したいと思います。

まず、院内の各科の先生たちから画像検査の依頼を受けることから始まります。

その依頼に応じて、X線や超音波、CT、MRIといった検査の撮影や読影を行っていきます。

撮影された画像情報から、病変部の形や見え方などに注目しながら有用な情報を見つけ出し、考えられる病気を各科の先生たちに伝える役割を担っています。

病気によっては画像検査が診断の要となる場合も多く、その後の治療方針に大きく影響を与える可能性があるため、責任は重大です。

また、必要に応じて超音波装置やCTを用いて目的の病変に針を刺して細胞や組織をとる検査をしたり、CT検査で得られた画像を3D画像に再構成する処理を行っています。

このように僕たち画像診断医は基本的に裏方仕事を行うことが多く、表舞台に立つことは少ないですが、高度な医療を提供する上で必要不可欠な存在だと考えています。

当院には専門的な知識を有する画像診断医が多数在籍していますので、時には複数の診断医と意見交換を行いながら、適切な判断を下せるように努めています。