スタッフブログ

呼吸の話(呼吸の状態を日ごろから観察しましょう)

獣医師の福島です。

夏の季節は大好きです。でもあまりに暑いとやっぱり少しキツイですね。まだ、マスクも付けてますし、マスクをしていることでより呼吸の大切さを実感します。

そこで今回は、ワンちゃん、ネコちゃんの呼吸に注目したいと思います。

呼吸状態の異常としていくつかあげてみると、

●呼吸回数が増える(頻呼吸)

●呼吸が苦しそう(呼吸困難)

●浅くて速い呼吸(パンティング)

●口を開けて呼吸をする(開口呼吸)

などがあります。

特に猫ちゃんの場合、開口呼吸は要注意です(普通はしませんので)。

これらの症状は、

●鼻や気道が狭くなっている・つまっている(鼻炎・異物・できものなど)

●気管支炎・肺炎(感染・アレルギー・誤嚥など)

●慢性気管支拡張症

●肺水腫(心臓病によるものなど)

●胸水(できものなど)

などが考えられます。かなり重症化するものもあります。

暑い時や緊張してる時、痛みがある時も呼吸の異常が見られる事があるので、これらの病気との鑑別が必要です。

また、今の時期、特に気をつけてほしいのが熱中症です。体に熱がこもって体温が上昇し様々な症状を起こします。呼吸状態の異常があり、触ると体が熱く、元気がないなどの症状があるようならすぐに病院に相談してください。

大型犬や短頭種、ちょっと太めの子は日ごろから浅くて速い呼吸(パンティング)をすることがあります。特に具合が悪いわけではありません(生理的)。運動した時や暑い時になりやすいです。日ごろからなっているため、病気としての症状に気付きにくくなってしまうこともありますので注意が必要です。食欲がなかったり吐いてしまったり、他の症状もいっしょに起こるようであれば病院に相談してください。

お家での判断基準として、お家でゆっくりしている時に一分間の呼吸回数(吸って吐いてを一回とする)を数えてみてください。個体差があるので絶対とは言えませんが、40回を超えるときは何かしらの異常があるかもしれません。ワンちゃんや猫ちゃんからのサインを見逃さないよう日ごろからよく呼吸状態の観察をしてみてください。毎日観察することでいつもと違うことに早く気づけるようになると思います。

呼吸は本当に大切です。リラックスしていて良い状態の時にはゆっくりと深い呼吸をするものです。ワンちゃん、猫ちゃんたちの呼吸を観察して、健康管理をしていきましょう。そして、何か気になることやご相談があればご連絡ください。

おまけ:一緒に暮らしているネコたちです。

いちごの枕でぐっすり

目があってどっきり

愛する家族が歳を重ねたとき

こんにちは。動物看護師の村山です。

早いもので今年も半年をすぎましたね。7月皆様いかがお過ごしでしょうか。

さて近年、わんちゃんねこちゃんの寿命は少しずつ伸びてきました。

歳を取れば若い時のように歩けなくなったり、食べられなくなったり、また介護生活をしている飼い主様もいらっしゃると思います。

一日でも長くこの子と過ごしたいと思う一方で、その生活が長くなると、心と身体が疲れてしまうこともあるかと思います。

当たり前の日常が目の前から失われてしまうということは、私たち人も動物も辛いものですよね。

ですがそんな時は、今この瞬間、同じ時を共有できているという事に気持ちをむけてあげることもひとつかなと私は思います。

「何ができなくなってしまった」ではなく「何ならできる、すごいね」と今ある時間を大切に寄り添ってあげることでその感覚が自然と動物にも伝わるのではと思います。

私も小学生の頃から一緒に過ごしてきた大型犬が今年、虹の橋を渡り愛犬を見送る悲しみや心の痛みを改めて感じました。

動物病院に来院される飼い主様の中には様々な不安な気持ちを抱えている方もいらっしゃるのではと思います。

病院に来院された際にもしご不安に思われている事があればお声がけください。

わんちゃんねこちゃんとその飼い主様が最後まで悔いなく過ごせるよう、少しでもお力になれればと思っております。

↓写真は我が家で飼っていた愛犬たちです。

(上からダックス16才、サモエド13才です)

生き物の図鑑

こんにちは、看護師の上原です。

最近部屋の模様替えを兼ねて本棚の整理もしたのですが改めて見ると私が持っている本、生き物の図鑑が多いんです。

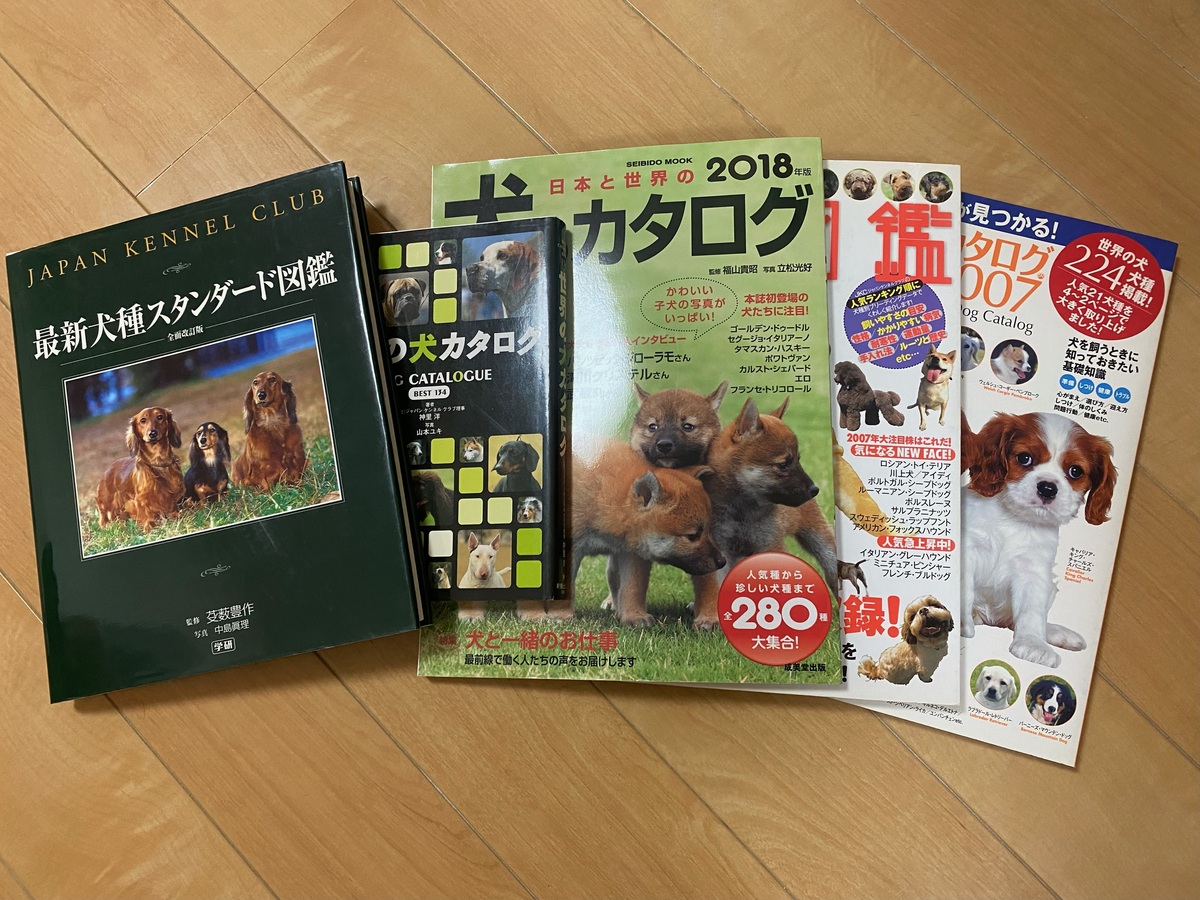

犬の図鑑だけでもこんなにあります。

何が違うの?って思われるかもしれませんが写真の1番左はジャパンケネルクラブという協会で登録されている犬のみが載っていて犬種ごとの説明がかなり細かく書いてあります。

逆に右側3冊は雑誌感覚で毎年発行されていて日本では見かけない世界中の珍しい犬種まで広く浅く、でも沢山の犬種が載っています。

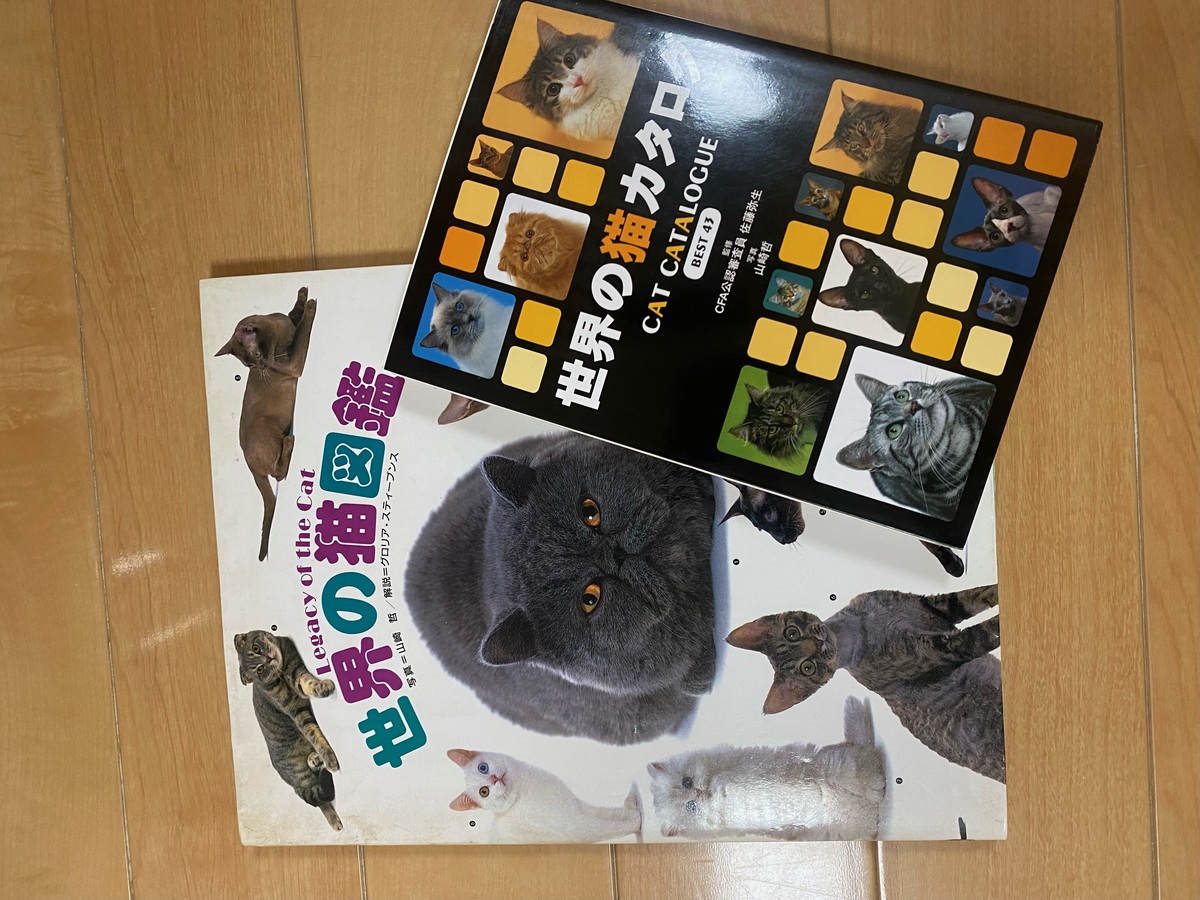

こちらは猫の図鑑なんですがよく見るとこの2冊写真家の方が一緒なんです。

写真家さんによって動物達の表情や雰囲気も変わるのでまるで写真集を見るような楽しみ方もできます。

ちなみに左側の図鑑は私が小さい時猫が好きで、でもすぐに飼える環境ではなかった為両親が買ってくれた物です。

古すぎて比較的最近の猫種のマンチカンは載っていません…

ですが凄く詳しく説明があり私にとって思い入れのある図鑑なので今でも大事にしています。

色々な犬種や猫種を知るとペットショップやお散歩中のわんちゃんなどで普段あまり見かけない様な種類や毛色の子をみるとテンションが上がったり、また最近はMIXの子も多いので何の種類が入ったMIXなのか特徴や性格をみて探るのも楽しかったりします。

こんな感じで図鑑にも色々な特徴や見方、面白さがあるので機会があれば是非観てみてください。

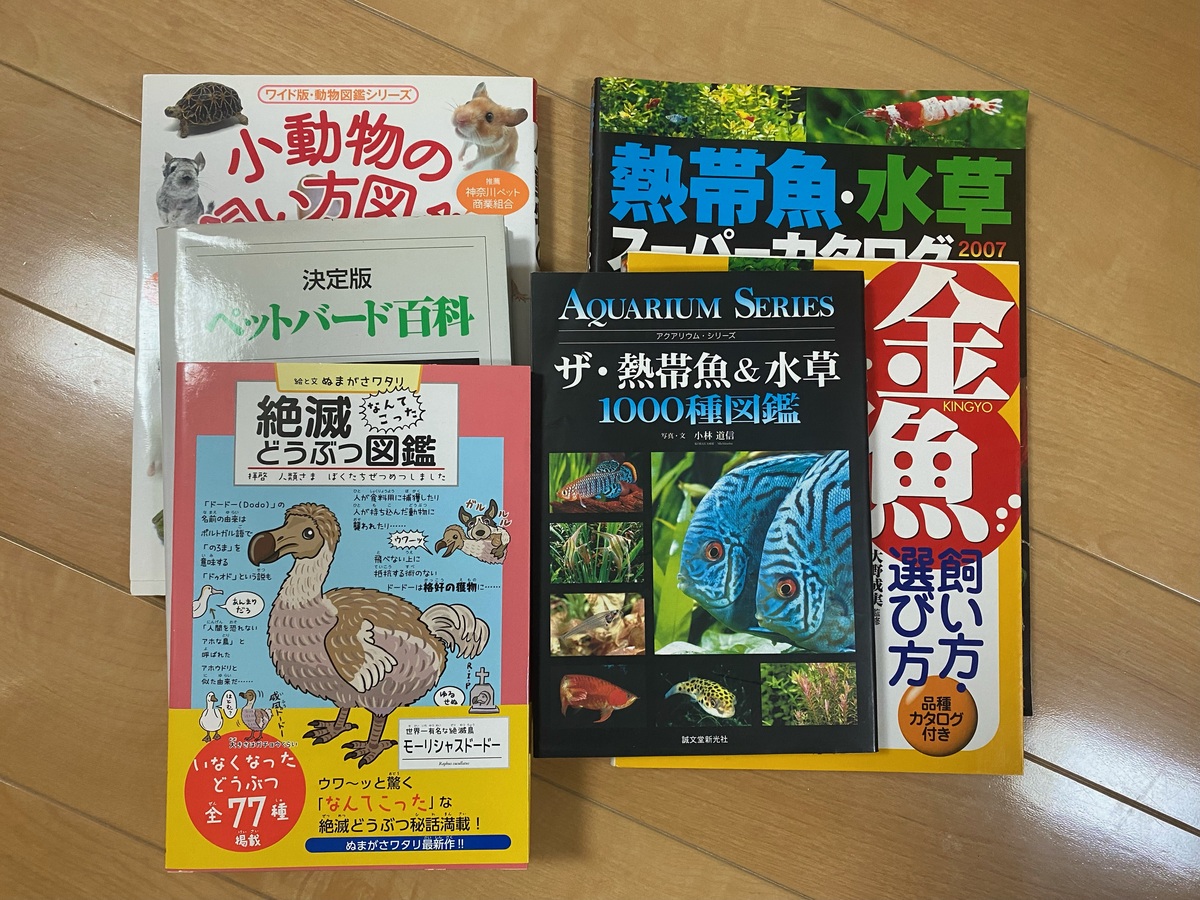

ちなみに犬猫以外にもまだ色々な図鑑があります。

最近はあらゆる視点からみた図鑑も多く気になるものが沢山あります。

もしこれ面白いよ、オススメだよー。

という図鑑がありましたら是非教えていただけると嬉しいです。

手術用顕微鏡について

こんにちは。

脳神経科の診療を担当しております獣医師の宇津木です。

今回は手術用顕微鏡についてお話させて頂きます。

先日、猫の尿管結石のブログで消化器・泌尿器科の庄山先生も取り上げていましたが、脳神経科の手術も術野が狭い手術が多いことから、多くの手術を手術用顕微鏡を用いて行なっています。

ちなみに当院ではライカ社のPROvidoという顕微鏡を使用しています。

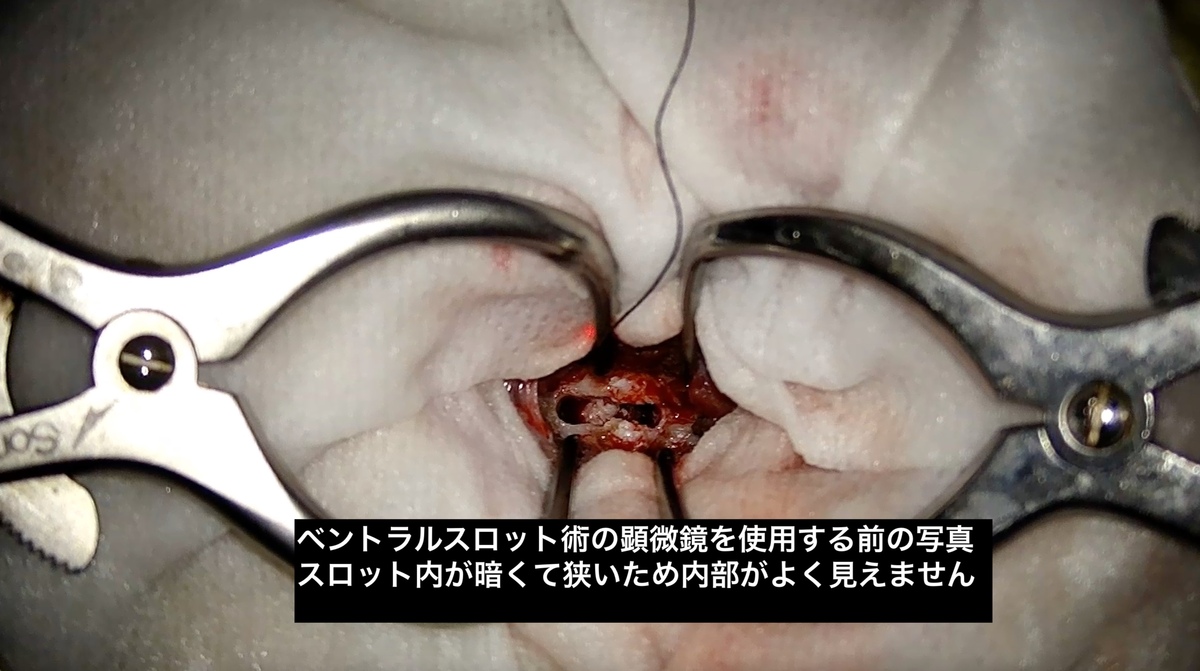

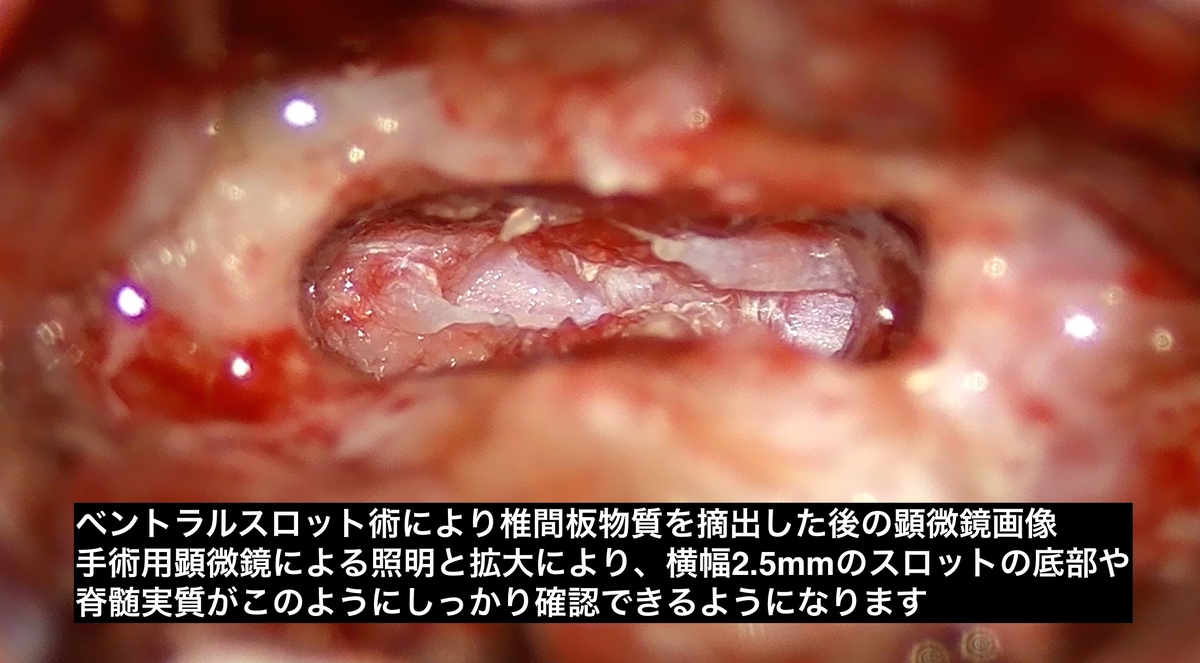

例えば頚部椎間板ヘルニアの症例では、罹患した頚椎の中央にドリルで2~3mm幅の穴(スロット)を開け、そのスロットから脊髄を圧迫している椎間板物質を摘出するベントラルスロットという手術をよく行います。

術野が深い上に2~3mmしかありませんので、肉眼では脊柱管内の構造がほとんど見えませんが、顕微鏡を用いると術野を照明しながら10倍前後にまで拡大できるため、写真のようにスロットの内部がはっきりと見えるようになり、正確かつ細かな手術が可能になります。

一度、顕微鏡を用いて手術を行うと、顕微鏡なしでは手術できないほど重宝しており、このような設備を整えて頂ける病院にとても感謝しています。

椎間板ヘルニアなどで手術が必要なわんちゃん、ねこちゃんがいましたら当院スタッフまでご相談ください。

リハビリ室で運動しませんか?

こんにちは、動物看護師の後藤です。

気温が暑かったり、雨が降ったりと外での運動時間が減るこの時期にリハビリ室で運動しませんか?

今回モデルにご協力いただいたのは、

タクトくんとメロディーちゃんです。

もともとはタクトくんの前肢の断脚後の身体のケアと、残された運動機能を上手に使えるようにトレーニングでリハビリをしていました。

だんだんとタクトくんの動きも改善されていろいろな運動ができるようになった頃、一緒に来院していたメロディーちゃんもシニア期になり、運動させたいとのことで一緒にリハビリをする様になりました。

室内で出来る運動として、

障害を越えたり

身をかがめてくぐらせたり

障害物で狭い道や、歩きにくい場所を作って歩いたり

といったことをしています。

タクトくんもメロディーちゃんも毎回楽しく運動している様で、こちらも嬉しくなります。

ご興味ある方は是非お問合せお願いします。

疾患や病気によってはご希望に添えないこともございます。まずは主治医の獣医さんにが確認ください。

うちの猫

こんにちは。受付岡崎です。

今回は5月から新しく実家にお迎えした猫をご紹介したいと思います。

梅の時期にお迎えしたので名前は梅太になりました。

雨の中、1人震えているところを母が拾ってきました。

拾ったときは片目に炎症がありましたが、動物病院で目薬を出してもらって今ではすっかり良くなりました。

先代の猫たちは亡くなって今は梅太1匹ですが、我が家8代目の猫として元気に健康で成長していってくれればと思います。

下痢・嘔吐について

初めまして。

今年の1月から総合診療科で勤務しております、獣医師の橋本龍之介です。

わんちゃんを飼っていると比較的よく見られる症状と言えば下痢・嘔吐ではないでしょうか?

若い子から、高齢な子まで、幅広い子が下痢・嘔吐に悩まされることがあると思います。

当院においても、来院される症例の中で1~2を争うほどの件数が下痢・嘔吐を主訴として来院されます。

そこで今回は、一般的な治療を行っても改善が認められず、長期的に下痢・嘔吐に悩まされている子たちについて、どのように考え、どのような検査をし、どのような治療が必要になってくるかを簡単ではありますが、説明させていただければと思います。

わんちゃんに慢性的に消化器症状を引き起こす原因不明の慢性胃腸炎は、慢性腸症と呼ばれます。

慢性腸症は

食事を変えることによって症状がよくなる場合。

抗生剤を飲むことで、症状が良くなる場合。

ステロイドなどの免疫抑制剤を飲むことで症状が良くなる場合。

残念ながら治療に反応しない場合。

の4つに分けることができます。上から順に当てはまる可能性が高く、一般的な治療に反応しないような子はわずかしかいないと言われています。

そこで、まず一般的な下痢止めや吐き気止めで症状が良くならず、便検査や超音波検査などで異常が見られない場合は、食事を消化器用の療法食に変えてみることをお勧めしています。

療法食に変更し、2週間程度経過しても改善しない場合は、抗生剤の内服を開始します。

それでも改善しない場合は、内視鏡検査をお勧めしています。

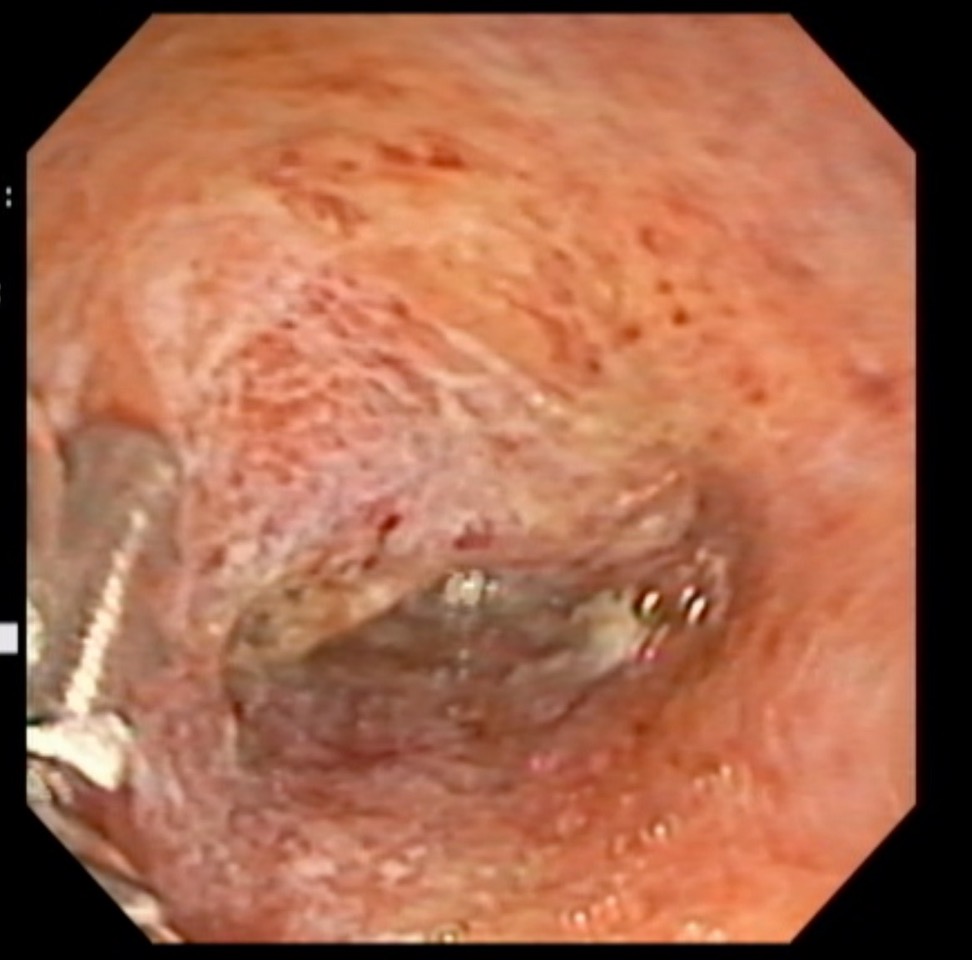

内視鏡検査では、胃腸の粘膜の観察と同時に、組織を一部取って病理検査を実施することで、がんが隠れていないかどうかなどを調べることが出来ます。

麻酔をかける必要がある検査ですが、免疫抑制剤が必要なタイプの腸炎は、ステロイドや免疫抑制剤を長期的に内服する必要がありますので、本当にステロイドが必要なのか、そのほか一般的な検査ではわからないような疾患が隠されていないかどうかをチェックすることは重要だと思われます。

そのため内視鏡検査を行い、その結果を元に治療を開始していく形となります。

この写真は慢性腸炎と診断された子の内視鏡画像です。

腸の壁がボコボコとしており、所々出血しているのが分かります。

よく見られる下痢・嘔吐ですが、いつもの治療で良くならない。

なぜか下痢や嘔吐が続くようなことがあれば診察にいらしていただければと思います。

症状が長引く場合は不安が募るばかりだと思います。

そのような飼い主様に寄り添い誠心誠意、診察・治療していきたいと思っています。

猫の尿管結石

皆様、こんにちは。

消化器・泌尿器科を担当している獣医師の庄山俊宏です。

ここ最近急激に暑くなり、わんちゃんや小さなお子様は熱中症に注意が必要となる時期になってきました。

私ごとではありますが、毎年この時期に思い出すのが尿管結石を患った時の痛みです(^ ^;)。

6年前の今頃の夜中に、私の背中らへんに突然激痛が走りました。

我慢ができなくなり、救急車を呼び、病院でCT検査を実施しました。

原因は尿管結石と判明し、内科治療ですぐに良化し事無きを得ましたが、いつ再発するか内心ドキドキしています。

そんな尿管結石はわんちゃん、ねこちゃんにも起こる病気です。

私が泌尿器科を担当している事も関係していると思われますが、近年猫における尿管結石が非常に多くなっている印象です。

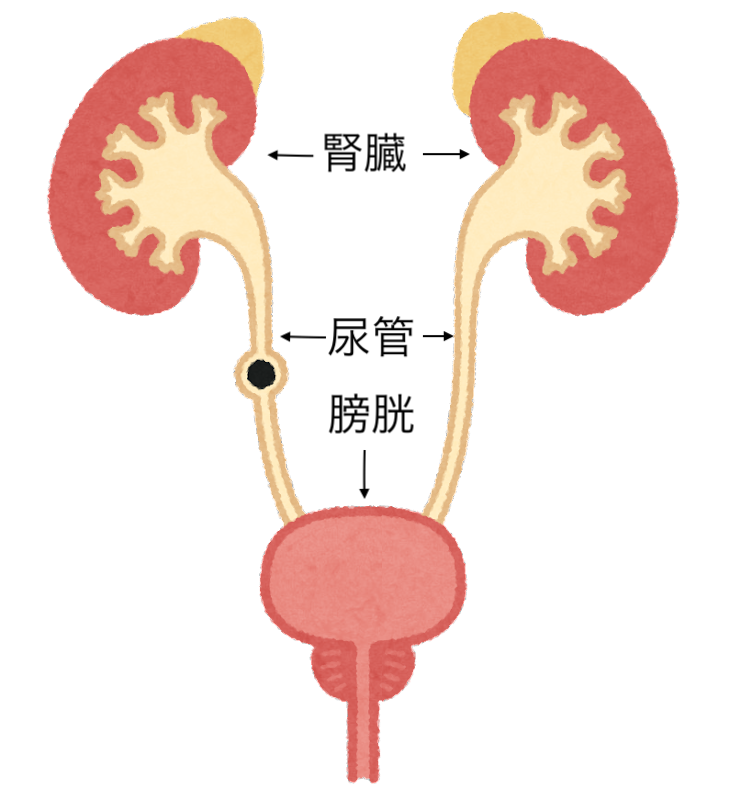

尿管は尿を作る腎臓と尿をためる袋の膀胱の間にある尿を運ぶ管を指します。

人間の尿管の太さは5mmから1cmと言われていますが、ねこちゃんの尿管の太さは平均1mm程度(内腔は0.8mm程度)と非常に細いです。

1mmの管といってもピンとこないかもしれませんが、1円玉や10円玉の厚さが1.5mmなので、それよりも更に細い管状の構造物とイメージしてもらえればと思います。

そんなねこちゃんのほそ――い尿管には1-3mmの小さな結石がよく詰まります。

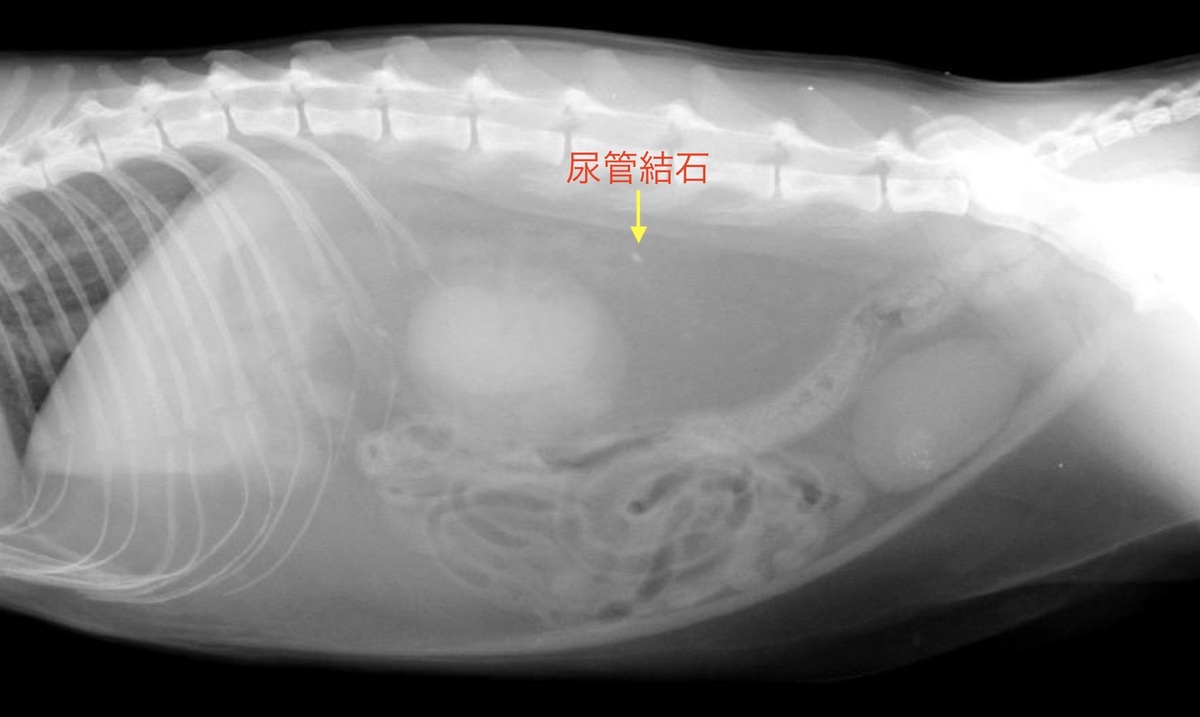

下の写真は摘出した結石ですが、こんな小さな結石のせいで生死の境をさまようねこちゃんが世の中にたくさんいます。

下のレントゲンに写っている尿管結石は2mm程度の石です。

猫の尿管結石はどの品種にも起こり得ますが、アメリカンショートヘアやスコティッシュフォールドによく発症するというデータが麻布大学から出ており、経験的にも同じ印象です。

人は私のように激痛が伴い病院へ行きますが、動物は人ほど痛みが強くないとされています。

実際に尿管結石があるねこちゃん達を診察しても痛みを検出できる事は少ないです。

猫の尿管結石が発見される時は、健康診断や定期検査で見つかる場合もしくは腎臓の値が高くなり具合が悪くなる場合に分かれます。

病院に来院する尿管結石のねこちゃんの9割以上は具合が悪くなった状態(腎臓が悪くなっている状態)で発見されます。

つまり、早急に治療が必要な事が多いです。

猫の尿管結石の治療法は結石が1mm以下であれば、内科治療(お薬や点滴など)で良くなる可能性があります。

しかし、1mm以上の尿管結石は尿管の太さより大きいため内科治療がうまくいかない場合が多いです。

その場合は手術をして尿管結石を摘出する場合があります。

尿管結石が詰まっている尿管の太さは2-5mm程度と通常の尿管と比較して太くなっていますが、肉眼での手術は困難です。そこで、当院では手術用の顕微鏡を使用して尿管を切開し、結石を取り出しています。

手術用顕微鏡を使用すれば最大16倍まで拡大でき、髪の毛より細い糸で尿管を確実に縫合する事が可能になります。

そして、顕微鏡を使用する事で尿管の手術の合併症を減らす事が可能になり私にとってなくてはならない医療器具の一つになっています。

尿管結石の治療法が向上する事も大事ですが、尿管結石の予防や早期に発見し早期に治療する事も大事かと思います。

ねこちゃんの尿管結石は時に重度の腎不全を引き起こし、命を落としてしまう可能性がある怖い病気の一つだからです。

我が家にも2頭のねこちゃんがいますが、赤ちゃんと触れ合っている姿をみると心があたたかくなり、長生きしてほしいなあとよく思います。

最後にうちの猫達を健診してから1年が経過しようとしており、そろそろ健診の時期かなと考えています。

健診は尿管結石以外の疾患も早期に発見できる可能性があります。

皆様にとって家族の一員であるわんちゃん・ねこちゃんのためにも、病気がなくとも最低でも1年に1回は健康診断(血液検査や画像検査など)をうけてみてはいかがでしょうか?

今年も予防の季節がやってきました。

受付の築地です。

紫陽花も咲き始め、梅雨前らしくじんわりと暑くなってきましたね。

我が家のハスキー犬にとっては日中の散歩や車内のお留守番がつらくなってきました。

晴れ予報の日は、早起きをして朝日が昇りきる前にお散歩に出発します。

暑がりな我々は、涼しい森林の中を歩きます。

快適なお散歩コースですが、草木のある所にはワンちゃんネコちゃんにとって危険がたくさん潜んでいます。

ノミやダニ、蚊、蛇、目に見えない様々な感染症…。

当院では年に1回の混合ワクチン、今頃の時期から年に8回のフィラリア予防、ノミ・ダニ予防薬の投与をおすすめしています。

様々なお薬があるので、ご購入の際はご相談下さい!

ほとんどお外に出ない子でも、蚊、ノミ・ダニが室内に侵入したり、家族が知らず知らずに持ち込む可能性は充分にありますので、油断は禁物です!

大切なワンちゃんネコちゃんを守るために、しっかりと感染予防や熱中症対策をとりましょう!

診察室の奥で覗き見ているもの。

こんにちは、獣医師の前田です。

昨年10月より腫瘍科で勤務しています。

さて、ワンちゃんも猫ちゃんも大切な家族の一員でありスキンシップは欠かせませんよね。

私自身、帰宅するといつも真っ先に飼っている猫のお腹に顔を埋めてリラックスさせてもらっています。

体を撫でている時に、「あれ、何か触れるぞ。これは何だろう。。」と謎のできものを見つけてしまうことがあるかと思います。できものと言っても色々な種類のものがあり、もちろん何かの“がん(悪性腫瘍)”であることもあります。

不安になりますよね。

そんな時は我々獣医師にご相談ください。

できものの大きさ、発生部位、状況(破裂したり化膿したりしているか)にもよりますが動物の負担が少なく迅速に実施可能な検査法の一つとして“針生検”というものがあります。

採血で使用する細い針を使って、できものから細胞成分を採取し顕微鏡で観察するという検査です。

実際にどんなものを見ているの?と、思いますよね。

今回は、診察室の奥で我々が何を見ているのかについて一部ご紹介します。

まずは針生検の手順について、

①できものを発見します

→②触ったり、大きさを測ったりしてできものの状況を確認します

→③針で刺します

→④スライドグラスに採取した細胞を吹き付けて、染色します

→④さあ、顕微鏡で見てみましょう!

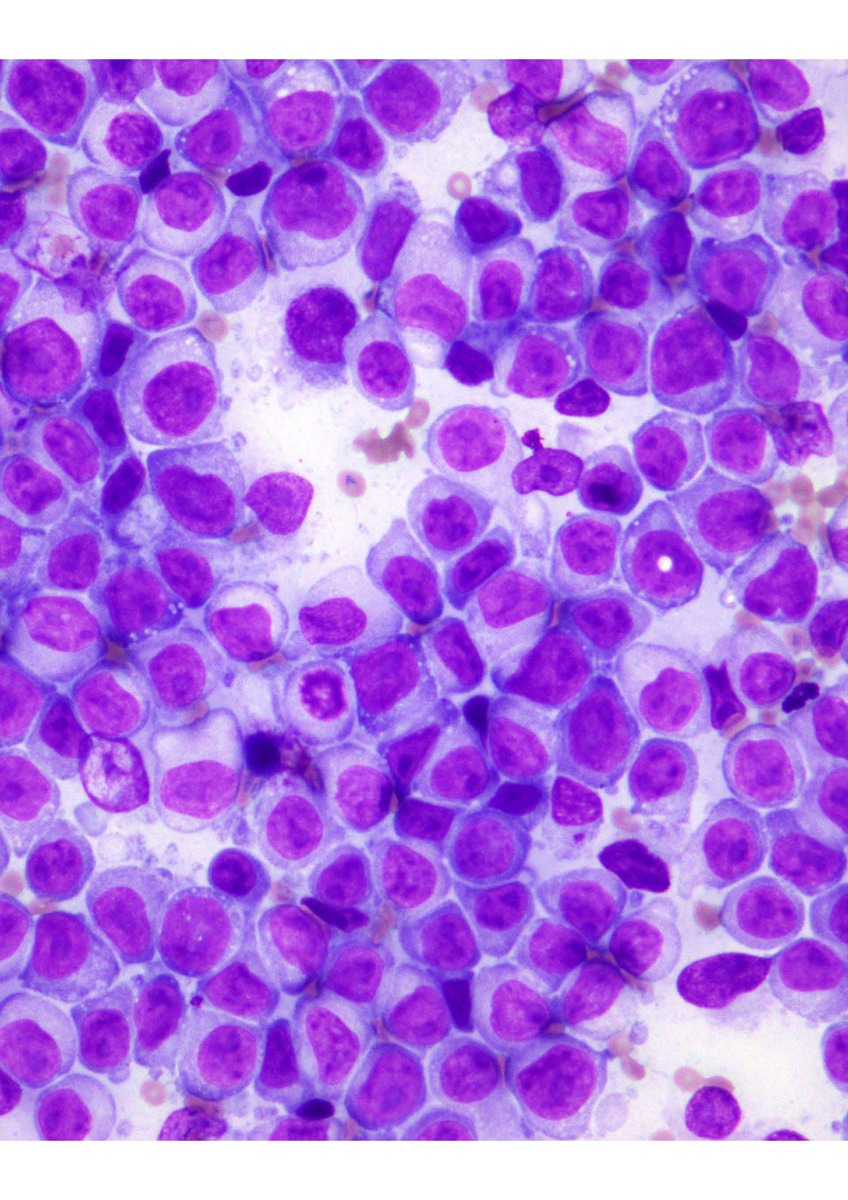

顕微鏡を覗くと見えてくる細胞達です。

丸い形が主体のものや・・

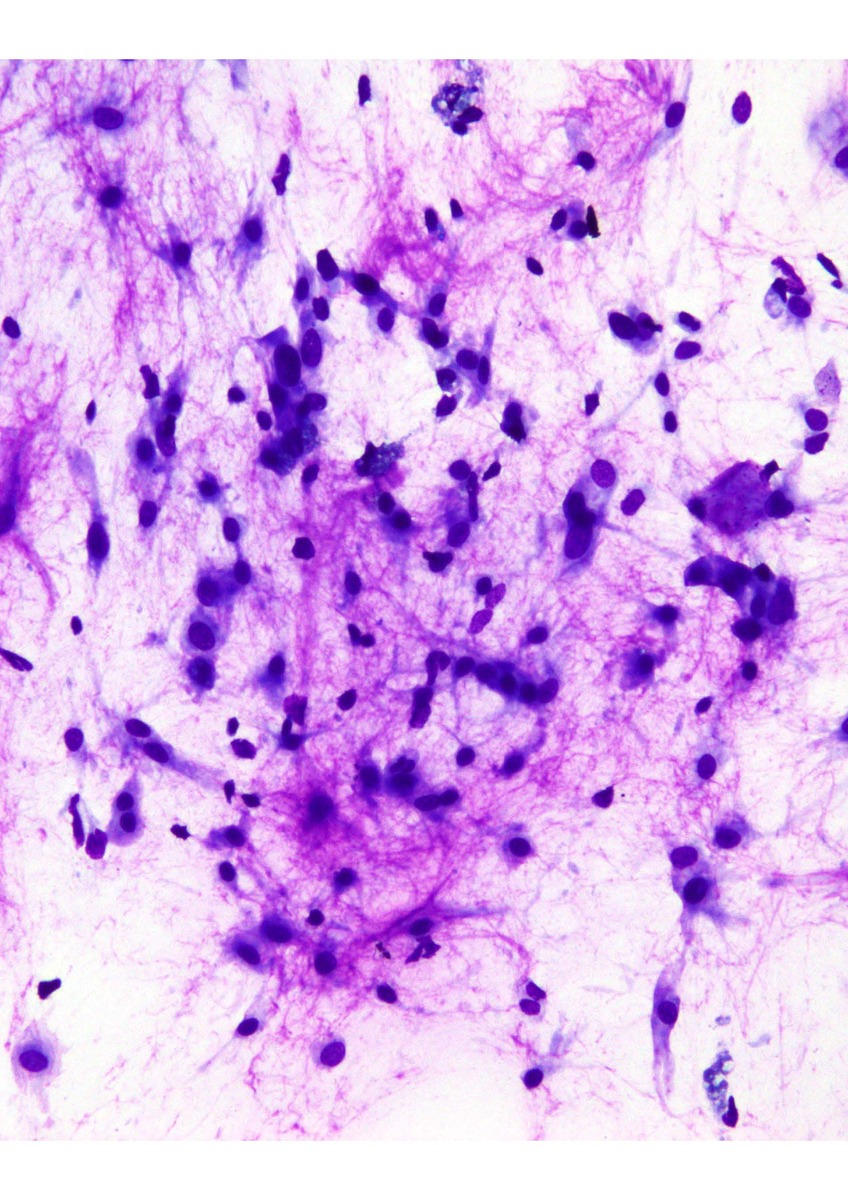

長細く伸びてあまり固まっていないもの・・

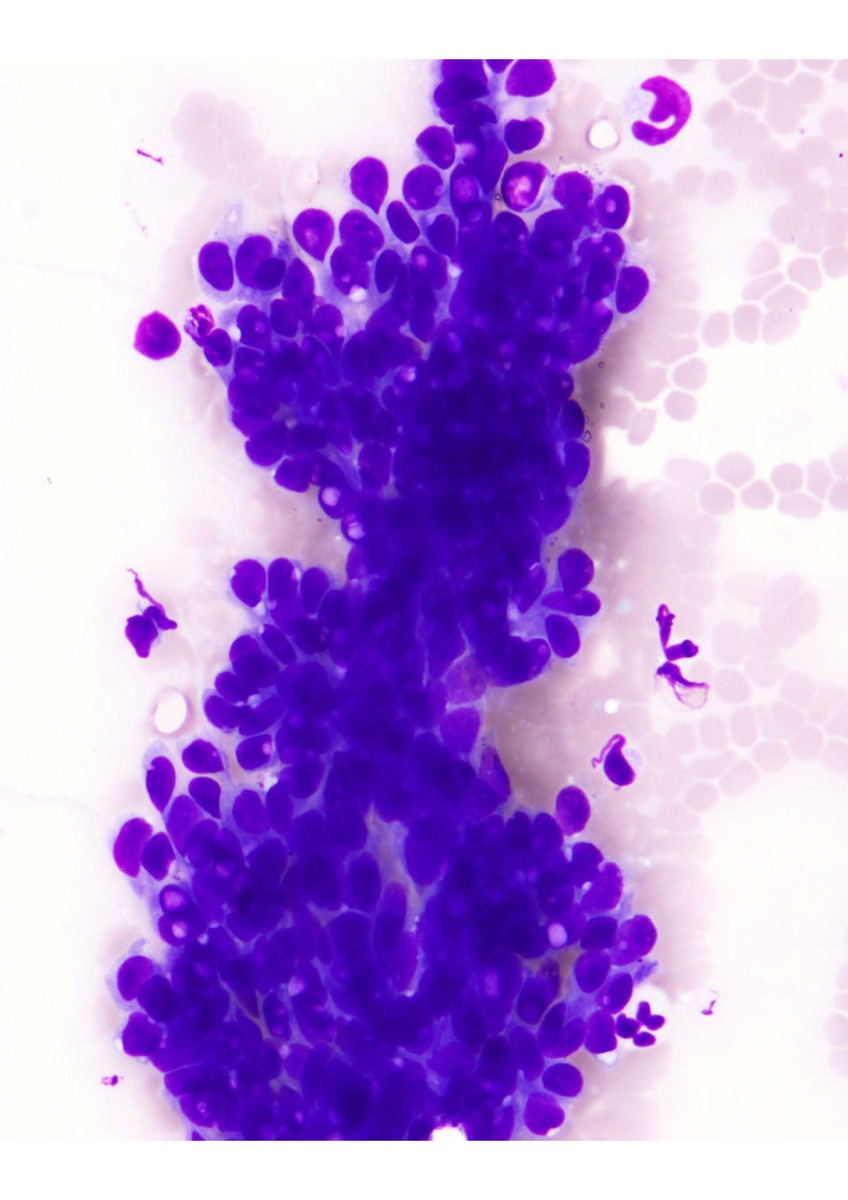

ぎゅっと塊状になっているもの・・

色々な形をしたものがあります。

典型的な形態を示す腫瘍(肥満細胞腫、リンパ腫など)は針生検のみで診断することもありますが、多くの場合は「〇〇っぽい。」という所までしか判断できません。例えば、「似たような形態をした細胞ばかり見えるので、腫瘍っぽい。」とか、「様々な炎症性細胞が混在して見えるので、炎症性のものっぽい。」とかです。

このような場合、確定診断のためには最終的に組織を一部切り取る切除生検をしたり、治療を兼ねて、できものそのものを切除することが必要となりますが全身麻酔で実施しなければなりません。

全身麻酔や手術は、程度にもよりますが、動物達の体に負担をかけるものです。

しかし、できものが悪性腫瘍であった場合は放っておくとどんどん大きくなったり、いつの間にか遠隔転移を起こして治療適期を逃してしまう可能性があります。

麻酔、手術を行うことで得られるメリット(診断がつく、治療ができる)とデメリット(麻酔リスク、体の負担)を天秤にかけて治療方針を決定しなければいけません。

その際に「〜っぽい。」という客観的な情報が一つあるだけでも、積極的な検査や治療を進めるか、少し経過を見てみるか、という判断の助けになるかと思います。

動物達の健康状態も様々であり、容易に判断できないことがほとんどです。

そのような場合は気軽に私達にご相談ください。

自分達の知識、経験をもとに動物達とご家族が納得できる治療方針を共に考えていきたいと思っています。

正体のわからないものをそのままにしておくことは思っている以上に不安になるものです。

今回ご紹介した針生検自体は麻酔もなく気軽に行える検査であり、確定診断までは難しいものの、何となーく正体がわかるだけでもご家族の心は落ち着くと思いますし、その後必要なことについて前向きに考えることができることと思います。

特に腫瘍科を受診される患者様は悪性腫瘍を患い、難しい状況にあったり、厳しい選択を迫られることもあり不安を抱えて来院されていると常日頃感じています。

私自身も獣医師になってからずっと共にしている家族(猫)がおりますので、その気持ちが痛い程に分かります。

動物達とそのご家族の不安を少しでも和らげてあげられるよう常に心がけ、今後も診療にあたっていきたいと思います。

とりあえず、本日も早く自宅に帰って猫のお腹に顔を埋めて、健康であることのありがたさを感じさせて頂こうと思います。

画像診断科獣医師の石川雄大と申します

皆様

はじめまして。昨年6月より画像診断科で勤務しております獣医師の石川雄大と申します。

普段飼い主様と接点が少ない画像診断科に所属しており、またブログが初めてであるため、遅ればせながら自己紹介させていただきます。

出身は三重県で、この春で臨床9年目になりました。

趣味はカメラで、入間に引っ越してきて雄大な自然に囲まれた環境で野鳥撮影にはまっています。

私は2014年に帯広畜産大学を卒業後、愛知県の動物病院で一般診療に従事し、その中で画像診断の魅力や奥深さ、難しさを肌で感じもっともっと突き詰めたいと思い横浜の病院へ転職。

その後ご縁があり昨年より当院の画像診断科の一員となりました。

画像診断分野は血液検査などとは違い検査機器が「ここおかしいですよ!」と異常を知らせてくれるものではありません。

つまり画像を見る人、検査をする人の技量や経験、知識量によって得られる情報量や診断は大きく左右される分野です。

日本全国の動物病院を探しても画像診断科が設立されている病院はまだ少ないのですが、当院では5人の画像診断医(非常勤を含む)が在籍しており、どの曜日にも画像診断検定医が常在しています。

この層の厚さは当院画像診断科の最大の強みと感じております。

普段なかなか飼い主様と接点がない診療科ですが、画像検査の際にはどうぞお任せください。

陰ながら最大限に診療のサポートをさせていただきます!

最後になりましたが、最近撮影したカワセミとルリビタキの写真を添えたいと思います。

受付の矢野と申します

初めまして、昨年11月に入社しました受付の矢野です。

全く別の分野を学生時代は学んでおりましたが、物心つく前から動物を飼っており、家族に獣医師資格を持つ者がいたため、動物は身近な存在でした。

本院に就職する前は保護猫活動しているボランティアさんの所で猫たちのお世話をしておりました。

現在も7才と6才の猫と一緒に生活しております。

まだまだ至らない点も多く、日々勉強中です。

飼い主様と家族の一員である動物に寄り添えるよう精進していきますので、よろしくお願い致します。

獣医師の石川恭平と申します

初めまして。

4月に入社しました、獣医師の石川恭平です。

動物にも飼い主にも優しく、丁寧な診察を提供することを心がけております。

自宅では猫を1匹飼っています。

保護猫でしたが、1度大病を患ってしまいました。

その過程で粘り強く治療することの大切さと日常生活に戻れることのかけがえなさを改めて学ぶことができました。

当院を訪れる皆様にも同じ思いを感じることができるように、そのために少しでもお役に立てるように精進したいと思います。

獣医師の鈴木と申します

初めまして、4月から入社しました獣医師の鈴木です。

私が獣医師を目指すきっかけになったのは、中学卒業時になくなった愛犬でした。

当時は当然ながら原因もわからず、何も対処できなくとても辛かったので、その悔しさを胸にいつも秘めながらオーナー様方の大切なご家族を救っていけたらと日々精進していきますので、これからもよろしくお願いします。

今後は担当したブログ内では、オーナー様方にも分かりやすく興味のある内容を発信できたらと思います。

今回はご挨拶と言うことで、愛犬たちの写真を載っけようと思います。

動物看護師の澁谷と申します

はじめまして。

今月の4月から入社致しました、動物看護師の澁谷です。

自分は新潟県出身ですので、もし新潟からお越しの方がいらっしゃいましたら是非声をかけてください!

まだまだ手探りの状態で皆様に不安な思いをさせてしまいますが、先輩方に一つ一つ教えていただきながら精進致しますので、よろしくお願い致します。

動物看護師 澁谷心春

獣医師の安藤と申します

初めまして。

4月に入社いたしました、獣医師の安藤麻衣です。

実家では、チワワ1頭、猫2頭(ノルウェージャンとラムキン)、そしてカメレオンを飼っています。

どの子も個性的でかわいいです!

また、大学ではてんかんや脳腫瘍などの患者さんを主にみてきました。その経験から、共に暮らしていく皆さまの気持ちに寄り添い、納得できる予防や治療を行うことが大切であると感じています。

相談していただける獣医師になれるよう、努力していきますのでどうぞよろしくお願いいたします。

↑我が家のころも(手前)とめんま(奥)

獣医師の盧曦子(ロギシ)と申します

はじめまして。今年4月に入社しました獣医師の盧曦子(ロギシ)です。

出身は中国で、高校を卒業後、獣医師を目指して日本に留学しました。

家に今年6歳になるウサギさんがいます!

最近、サークル内のトイレの場所を覚えたようで、6歳になっても成長するもんだなぁと感動しております。

日本で獣医師としてやっていけるか不安もありますが、私も獣医師として成長し、皆様に寄り添って、ご家族の健康を守っていけるよう精一杯頑張ります。(間違った日本語を使ってしまうこともありますが、温かく見守っていただけると幸いです。)

動物看護師の磯村と申します

初めまして。

4月に入社しました、看護師の磯村です。

大学では子犬から育て、犬との接し方やしつけを学ぶ部活と糖尿病の犬や猫のお世話を行う研究室に所属していました。

まだまだわからないことが多いですが、皆さまのお力になれるよう頑張ります。

よろしくお願いいたします。

動物看護師の小西と申します

はじめまして!

この4月から入社致しました、動物看護師の小西と申します。

富山県出身なため少しイントネーションが違ったり、聞いたことの無い言語を使うこともあるかもしれませんが暖かく見守っていただけると幸いです…。

こちらは私が同居している、天使のように可愛いけと私に全く懐く気のないロボロフスキーハムスターの佐東さんと、このブログを書いている最中にも乱入してくるようなキジトラ猫の佐々木わかばちゃんです。

まだまだ慣れないことや分からないことばかりなため、先輩方に教えていただきながら、手探りながら頑張っていきます!

よろしくお願い致します!

先日パテラ(膝蓋骨内方脱臼)の手術をしました

こんにちは。看護師の網干です。

我が家にはシャスタという1歳の黒柴がいます。

お散歩が大好きでとてもパワフルな男の子なのですが、先日パテラ(膝蓋骨内方脱臼)の手術をしました。

膝蓋骨内方脱臼とは、膝蓋骨という膝にある小さな骨、いわゆるお皿が正常な位置から内側に脱臼してしまう病態です。

手術のあとは基本的に2ヶ月間ケージから出さず安静にしなければならないのですが、シャスタは私が思っていたよりもずっとお利口にしてくれています。

こちらはその様子です。↓

そして我が家ではシャスタがケージの外に出て生活ができるようになったとき足に負担がかからないよう、フローリング全面にマットを敷き、階段にゲートをつけて段差のない環境をつくりました。

完治するまではまだ時間がかかりますが、愛犬が安全で快適な生活を送れるよう、周りの環境を改めて見直そうと思っています!

この機会にぜひ、みなさんも一緒に考えてみてはいかがでしょうか。