スタッフブログ

運動のすすめ

こんにちは看護師の後藤です。

夏が急に訪れたようで、急に暑くなりましたね。

みなさん体調管理に十分に気をつけてください。

ここまで暑いと犬たちの散歩にいつ行けばいいか悩んでしまいます。

人と違い、犬たちは地面に近いため、地面からの熱の影響を受けてしまうため熱中症の危険度が高くなります。

そのため散歩に行きたくても行けない状態が続き、運動不足になりがちです。

そんな時当院リハビリテーション科で運動してみませんか?

当院では水中トレッドミルという装置があります。

写真のように水の中を歩くという運動です。

ただ水の中を歩くだけではありません。

水の流れや浮力をコントロールして、その子に適した運動ができるようにします。

この写真のスコットくんは以前に車椅子のお話でもご協力頂きました。

普段はお散歩で車椅子を乗りこなしているのですが、時期的に雨が降ったりとなかなか十分な運動が出来ていなかったためこの装置を使って運動しました。

リハビリテーション科に長く通っていらし頂いているのでこの装置も上手に使いこなしています。

健康な子でもこのように日常的になかなか出来ないような運動のご提案もできます。

ですが、獣医師に出来るかどうか、やっても良いかどうかを判断していただく必要がありますので、一度相談して頂ければと思います。

とても得意げで可愛いですね

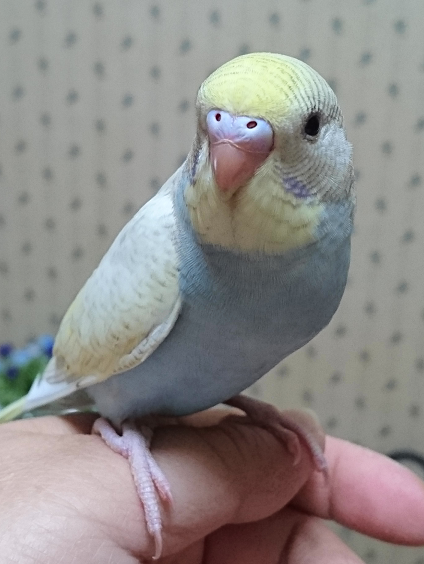

セキセイインコの月ちゃん

受付の細井です。

毎日じめじめとした雨続きの日が続いていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

我が家には今年3月にお迎えしたセキセイインコの月ちゃん(女の子)がいます。

とってもおてんばさんで、毎朝あげているチンゲン菜についてる水滴に水浴びがわりに豪快に体を擦り付けてからチンゲン菜をゆっくり食べています。

これから真夏の猛暑がやってきますが、元気に真夏を乗りきっていけるよう体調管理に気をつけてあげたいと思います。

耳の炎症が原因で起きる、神経の症状について

こんにちは、獣医師の工藤です。

今回私は耳の炎症が原因で起きる、神経の症状についてお話します。

梅雨の時期から夏にかけては、耳のかゆみを訴えて病院に来るわんちゃんが多くいます。

また、耳垢が増えたり耳の中が臭うようになることもあります。耳の炎症である外耳炎は、耳の穴から鼓膜まで及ぶこともあり、放っておくと鼓膜の奥にある中耳まで炎症が広がってしまうことがあります(中耳炎)。

中耳炎が悪化すると、顔が悪い耳の方に傾いたり(斜頸といいます)、目が揺れたりという神経症状が起きてしまう場合があります。

また、耳の炎症によって顔面神経が麻痺してしまうと、顔の片方が動かせなくなって唇がたるんだり、うまく瞬きができないというような症状が起きます。

耳の症状から神経の麻痺が起きてしまうことは驚きかもしれませんが、耳の奥は外から見えないため気づかないうちに病状が進行しやすいのです。

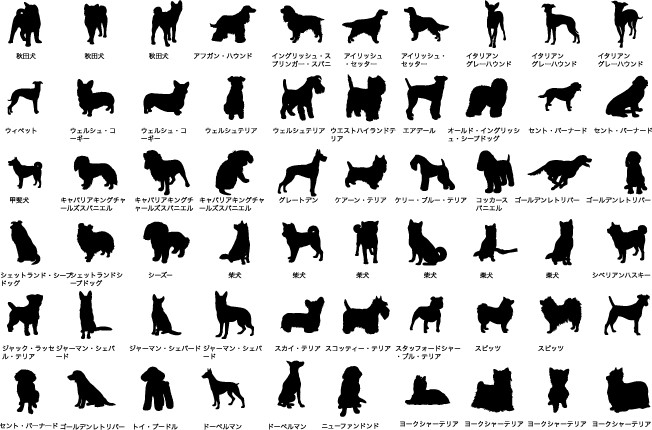

特に、耳が垂れているコッカースパニエルや耳道が狭いフレンチブルドックなどは耳のトラブルが起きやすいことが知られています。

早めに治療を始めることで防いであげることができますので、気になる症状がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

リハビリテーション科のニューアイテム

こんにちはリハビリテーション科担当看護師の後藤です。

この度、リハビリテーション科にニューアイテムが導入されました。

従来も似たようなものはありましたが、古くなって壊れてしまったので新しくしました!!

こちらです。

一見なんの変哲もない三角コーンとバーですが、よくみていただくと三角コーンに穴が開いてます。

どんなことに使うんでしょうか?気になりますねー。

では実際にリハビリで通っていただいているファルコンちゃんに使ってもらいどういう風に使うのかをみなさんにもお見せいたします。

その1

バーを跨ぎ越える。

ゆっくりとバーを跨ぎ越えることで、跨ぐ方の足とその間支える方の足の筋肉や関節をより意識的に使わせることができます。

膝の手術をしたあとの痛みの経験や違和感から、十分に膝の曲げ伸ばしを行わないように歩いている犬や、神経の病気で足に十分な運動をすることが難しくなっている犬に有効です。

その2

バーをくぐる。

バーにぶつからないようにくぐり抜けることで、前足にしっかり体重を乗せる練習や、体幹の柔軟性の維持や背筋のトレーニングになります。

その3

三角コーンを目印にその周りをあるく。

ただ歩くのではなく、三角コーンの間をジグザグと縫うように歩くとバランス感覚や体重移動の練習になります。

またジグザグだけでなく、三角コーンの間を8の字で歩いたりと運動のバリエーションが豊富にできます。

今回新しい道具を導入しましたので、そのご紹介を含めたお話になりましたが、今後もそれぞれの患者さんの症状にあわせた運動を安全にそして的確にご提供できればと考えております。

夏のお散歩について

こんにちは、看護師の吉見です。

梅雨に入り、じめじめした日が続いていますが本格的な夏が始まる前に、お散歩についての注意点をお話しします。

一番注意したいのは、散歩に行く時間帯です。

夏のお散歩は早朝や、気温が下がる夕方に行くようにしましょう。

真夏の道路は50℃近くにも達し、わんちゃんは肉球を火傷してしまう可能性があります。

散歩に行く前には必ずアスファルトを触って、熱さを確認してから出かけるようにしましょう。

特に、

・短頭種(パグ、ブルドック、シーズーなど)

・肥満気味のわんちゃん

・毛色が黒いわんちゃん

・寒い地域出身のわんちゃん(ゴールデンレトリバー、ボルゾイ、シベリアンハスキーなど)

は暑さに弱く、熱中症になってしまう恐れもあるので気をつけましょう。

あまりにも暑い日や、地面の熱さがひかない場合は散歩を控えるのもわんちゃんのためかなと思います。

また、散歩から帰ってきた後は濡れタオルを身体に5分~10分くらいかけてあげて身体にこもった熱を逃がしてクールダウンしてあげると良いと思います。

水分補給も忘れずにしてあげましょう。

皮膚病について

こんにちは、獣医師の宮本です。

夏が近づいてくると気温や湿度が上がり、皮膚のトラブルで来院されるわんちゃんが増えてきます。

実は皮膚病の診察では、季節や気候も大切な情報なのです。

そしてそれだけではなく、ご家族から伺う様々な情報が皮膚病の診察には欠かせません。

今回はそういった皮膚病の診療で大切な、ご家庭での情報についてのお話しをしたいと思います。

まずはワンちゃんのアトピー性皮膚炎という皮膚病を例にしてみます。

アトピー性皮膚炎はかゆみの強い皮膚病です。最初の痒みは若いころにみられることが多く、また花粉やダニなどがアトピーに関与していることが多いため、季節によってかゆみが悪化することがあります。

他にも、かゆみの部位やアトピーになりやすい犬種、などの特徴もあり、様々な情報を統合して診断を行います。

アトピー性皮膚炎に限らず、皮膚病の診察で教えていただきたいポイントを以下に挙げました。

皮膚のトラブルで来院される際に、整理をしておいていただけるととても助かります。

●痒みについて

・かゆみはいつ頃からありましたか?

・かゆみはどの部位からはじまりましたか?

・かゆみはどのように広がりましたか?

・かゆみがみられるようになったきっかけや、悪化するきっかけはありましたか?

(食事内容・シャンプー・生活環境の変化、薬やサプリメントの服用)

・かゆみの程度はどのくらいかですか?(たとえば、夜も眠れないくらい、など)

●食事

・現在とこれまでの食事(できれば製品名まで)はどういったものですか?

・おやつは与えていますか?(その種類も)

●生活の環境

・ふだんの生活は屋内か屋外か、どちらですか?

・散歩には行きますか?どういったところに行きますか?

●同居動物やご家族

・一緒に暮らしている動物に同じような皮膚のトラブルはありませんか?

・ご家族(ヒト)の中で皮膚の問題がある方はいませんか?

●予防

・ノミやダニの予防は適切に行っていますか?

・ワクチン接種を最近しましたか?

●皮膚以外の問題

・皮膚の問題が発生する前後で、体調(元気、食欲、飲水量、排便、排尿、呼吸など)に変化はありませんででしたか?

・皮膚の問題以外に病気はありませんか?

こららの情報を整理していただき、一緒にワンちゃんネコちゃんの痒みを解決していきましょう!

歯科ユニット機材の導入

こんにちは、獣医師の徳山です。

この春に新しく歯科ユニットという機材を病院に導入しました。

人間の歯医者さんのようにドリルや吸引機や超音波スケーラー(歯石除去機)などがひとまとめになったものです。

以前からあった機械よりもより早く安全に歯石落としや抜歯などを行うことができるようになり、麻酔の時間も短くできます(ワンちゃんネコちゃんの歯科の処置は麻酔が必要となります)。

ある程度高齢のワンちゃんネコちゃんは多くの場合、歯石や歯周病があると言われています。

当院の最新の歯科ユニットで歯科の処置を検討してみませんか?

診察時に獣医師までお問い合わせください。

獣医師 徳山智信

病院のエントランス付近にツバメが巣を作りました

こんにちは、飼い主様サポートの田口です。

近頃は、空模様が良くない日が多いですが梅雨が普通にくるのも、幸せな事なのかもしれませんね。

さて、お気づきの方もいらっしゃると思いますが、病院のエントランス付近にツバメが巣を作りました。

ところが先日、ふと見上げるとなんと巣が壊れて、ヒナが三羽地面に落ちているでは、ありませんか。

これは、大変と小さな箱に緊急避難させたものの、このままでは命が…という状況に。

そこにスタッフの看護師後藤さんが救世主の如く、素晴らしい巣を取り付けてくれました。

おかげで親鳥も戻り、ヒナは元気に育っているようです。

なんだか私が誇らしげな気分に浸ることが出来ました。

今は、無事飛び立つ日を心待ちにしています。

休日

こんにちは。受付の鬼頭です。

先日千葉に潮干狩りに行きました。

たくさんあさりが取れてとても楽しかったです。

愛犬も連れて行き、奥までは入れませんが、手前の所で走り回りとても楽しそうにしていました♪

また連れて行きたいと思います。

梅雨の時期に入り、不安定な天気も続きます。

体調管理にも気をつけてお過ごし下さい。

炭酸トリートメントはじめました

こんにちは。トリマーの川口です。

今回は、新しくトリミングのオプションで出来るようになった『高機能炭酸トリートメント』を紹介します。

傷んでアルカリ性になってしまった被毛を弱酸性に戻す効果があり、このように、ドライヤーで乾かす前にスプレーし、

トリミングが終わったあとにもスプレーします。

初回は通常のトリミング料金にプラス100円で追加出来ます!(通常はプラス500円)

被毛の褪色が気になっていたり、パサつきが気になる子にもオススメなので、是非お試し下さい。

ペットホテルでお世話になりました

こんにちは、受付の神宮です。

ゴールデンウィークも終わり、気候は初夏の陽気になってきました。

待合室もその日のお天気で、室温の設定を変えたりしていますが、暑かったり寒かったりしたら遠慮なく受付へお声かけください。

私事ですが先日四国に帰省してきました。

瀬戸内海が近いので少し足を伸ばして直島まで行ってきました。

直島からの景色が綺麗でしたので写真を載せさせていただきました。

さてその間、我が家の愛猫達は当院のペットホテルにお世話になっていました。

いつもと違う環境の為、なんと4日間ほぼご飯を食べずにいましたが、獣医さんや看護師さん達に気に掛けていただき元気に帰宅する事が出来ました。

普段はヤンチャな二匹ですが、我が家に帰れて安心したのかしばらくべったり。

微笑ましい姿が見れました。猫同士家族としての絆が深まっているのだど嬉しく思いました。

犬の心臓手術について

椎間板ヘルニア

こんにちは、獣医師の座古です。

今回は椎間板ヘルニアについてお話しさせていただきます。

椎間板ヘルニアは、ミニチュアダックスフンドやフレンチブルドッグ、トイプードルなどに多い病気です。

背骨と背骨の間には、クッションの役割をしてくれる椎間板という物質があります。この椎間板の中身が飛び出して、背骨の中を通っている脊髄という神経を圧迫することで椎間板ヘルニアは起こります。

後ろ足がフラフラよろける、抱っこした時にキャンと痛がる、などの症状が出ます。

万歳で抱き上げると腰に負担がかかることもあるので、

この様な抱っこではなく

体全体を優しく持ち上げるように抱っこしてあげてください。

ハリネズミの足湯

こんにちは看護師の久松です。

だんだんと暖かくなり、お出かけ日和になりました。

我が家にはハリネズミがいます。

ハリネズミはトイレをきちんと覚えてる子は少ないと思います。

我が家の子も、回し車で排泄をして足がすぐ汚れてしまうので、簡単な足湯の方法を紹介したいと思います。

用意するもの

桶

ぬるいお湯

タオル又はティシュペーパー

(ドライヤー)

足湯の仕方

1.桶に足の先が浸かるくらい(1cmほど)ぬるい湯をはります。

2.ハリネズミを手に乗せて、ゆっくりとお湯の中へおろします。

3.自由に動いてもらいます。

自然に汚れがふやけて取れてきます。

4.おやつをあげたりしながら、様子をよく見てあげてください

5.毛足の短いタオルの上に乗せて、歩いてもらいます。(冬場は、ドライヤーを遠くからあてます)

6.お腹の毛が乾いたのが、確認できたらおしまいです。

音に敏感な子は、蛇口から出る水の音、ドライヤーの音が怖いかもしれません。様子を見ながら、少しずつ慣らしてあげてみてください。

こまめなケアは身体への負担を減らすことができます。砂浴びをさせて日頃から清潔を保つことをおすすめします。

良い姿勢の話

こんにちは、看護師の後藤です。

新年度、新たなスタートをされた方々がたくさんいらっしゃることかと思います。

私自身気持ちを切り替えて、背筋を伸ばして姿勢良く生活していこうと思います。

今回は良い姿勢の話です。

犬にもいい姿勢があるのはご存知でしょうか、特にリハビリテーションではその良い姿勢を取れるかどうかをよくみています。

こちらが良い姿勢。

頭がしっかり上がっていて、全ての足にしっかり体重がかかっているのが、みてわかります。

背中も程よくカーブしていて、お尻がさがっていません。

この姿勢をリハビリテーションでは基準にしています。

何かの障害や病気、痛みあるいは加齢などによって姿勢は変わっていきます。

日々の生活でみなさんのわんちゃんがどんな姿勢をとっているか、把握したり、記録していくと運動機能が低下した際の参考になります。

しかし犬の場合、人違って、とても大きい子から小さい子、足の長い子、短い子、鼻の長い子、短い子など、一言に、犬といってもその体形は様々です。

先程の例は一例になります。

例えば、ジャーマンシェパードという犬種は腰を落としたような姿勢がいい姿勢とされています。

生まれつきの骨格の形状によっても大きく変わるので元気なときの姿勢はよくみておきましょう。

では姿勢をみるときのポイントです。

可能であれば真横からみます。背中のラインを基準として

①頭が線よりも上がっているかどうか。

②背中を丸めていないかどうか。

③お尻がきちんと上がっているかどうか。

④足の着く位置は身体の真下かどうか。

この辺りは変化が出やすいと思いますので、抑えておくといいかもしれません。

なにも病気や怪我をしなくても、年を重ねるだけで身体は変化していきます。

その変化を姿勢でみていくことができるので、みなさんのわんちゃんの日々の姿勢に注目してみてください。

食べさせてはいけないもの

こんにちは。看護師の加藤です。

今回は食べさせてはいけないものについてお話します。

みなさんはわんちゃんが食べてはいけないものを

知っていますか?

私達が普段食べている食べ物の中には、わんちゃんが食べてしまうと中毒を起こしてしまうものなどがあります。

*チョコレート

チョコレートに含まれる“テオブロミン”という成分に

毒性があります。

症状:中毒症状、嘔吐、下痢など

*ネギ類

症状:貧血、食欲不振、尿が赤いなど

*キシリトール

症状:低血糖、急性肝不全

*ぶどう、レーズン

症状:嘔吐、下痢、食欲不振、急性腎不全

代表的なものを挙げてみましたが、他にもマカダミアナッツやアボカドなどたくさんあります。

もし食べてしまった場合は、食べてしまったもの、どのくらいの量食べてしまったか、いつくらいに食べたかなど教えて頂けるとその後の指示や処置がスムーズに進みます。

食べてはいけないものを食べてしまうと中毒症状を引き起こすだけでなく摂取量によっては命を落とす危険性もあるので注意しましょう。

何かありましたらいつでもご連絡ください。

学会に参加してきました

こんにちは、獣医師の徳山です。

2月に日本獣医内科学アカデミーという動物医療の学会に参加してきました。

学会では日々の診療のための講義を聞いたりするとともに、今回は私が日々の診療で経験した猫ちゃんの珍しい病気について発表もしてきました。

多くの獣医師の前での発表だったのでとても緊張しましたが、発表した病気を多くの方に知ってもらう機会となり、たくさんの良いアドバイスも頂けて、無事に終えることができました。

われわれの仕事は目の前のワンちゃんネコちゃんの診療に力を尽くすことで、それが最も大切です。

そして、そうした中で自分が経験したことを、今回のように発表することで全国の先生方と共有することもできます。

自分の目の前の動物のために行ったことが、巡り巡って遠くにいるワンちゃんやネコちゃんの診療に役立ててもらえるなら本当に嬉しいなと感じました。

私もこの学会で得た情報や経験をみなさまのワンちゃんネコちゃんにも還元して行きますので、今後とも宜しくお願い致します。

新スタッフのご紹介(動物看護師 柳瀬)

初めまして。

4月に入社しました看護師の柳瀬です。

大学ではリハビリテーション研究室に所属し、神経・整形疾患のわんちゃんのリハビリテーションに力を入れていました。

まだまだ未熟ですが、動物看護師として日々沢山の事を学び、経験を積んで飼い主様に頼って頂けるよう頑張りますのでよろしくお願い致します。

新スタッフのご紹介(獣医師 吉川)

初めまして。4月に入社しました獣医師の吉川と申します。

3月までは大学病院で研修医として働いていました。

新たな場所での勤務となり、緊張や不安な気持ちでいっぱいですが、楽しみながら日々頑張りたいと思います。

よろしくお願いいたします。

新スタッフのご紹介(獣医師 佐藤)

こんにちは。

4月から埼玉動物医療センターで働く事になりました、新人獣医師の佐藤友紀です。

夢だった獣医師になることができ、嬉しく感じると共に動物の命を守る立場に立つことに責任を強く感じています。

小さい頃から猫ちゃんやわんちゃんが身近にいる生活を送って来ました。

楽しい時も辛い時も一緒にいてくれて、どの子も動物にしかもたらせない、たくさんの幸せを運んでくれました。

大好きな動物達が、少しでも安心できるよう、そして元気になれるよう日々勉強を重ね、最善の医療を提供出来るよう精進してまいります。

現在は、お家に男の子のゴールデンレトリバーを飼っています。

5歳になりますが、まだまだ子供みたいな子で落ち着かず、大変ですが、とても人懐っこい性格で可愛いです。

わんちゃんも大好きですが、たまらなく猫ちゃんも大好きで一昨年亡くなってからしばらくお家に猫ちゃんがおらず、寂しいです。

今は密かに、、、4代目の猫ちゃんを家族に迎えようと計画中です♩

精一杯がんばりますので、どうぞよろしくお願いします。