スタッフブログ

ご意見箱についてのお話

皆さんこんにちは、フロアマネージャーの田口です。

令和になり、初めての新年をいかがお過ごしでしょうか。

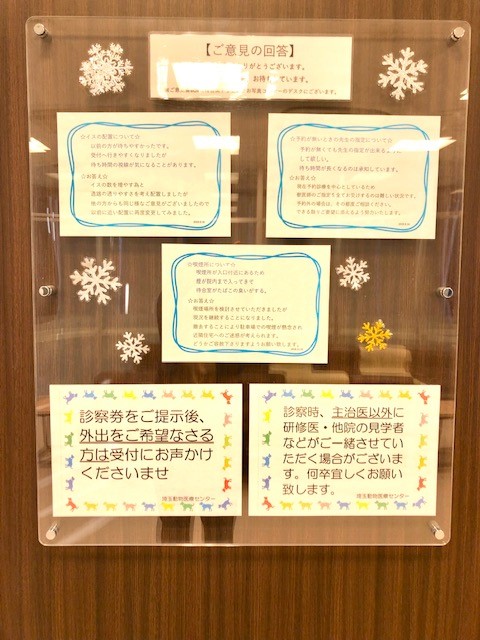

さて、本日のお知らせは、院内に設置してございます、ご意見箱についてのお話です。

私共は、いつも皆様から暖かいお言葉をかけていただくことに、大変感謝致しております。

しかしその一方で、ご不満や望まれる事に関しては飲み込んでいただいていることも多々おありなのでは無いかと思います。

そんな時、ご意見箱を通して皆様のお声を届けていただきたいのです。

ご意見を真摯に受け止め、出来るだけご要望にお応えしたいと考えております。

病院としてさらに成長するために是非ともご協力ください。

寒さが増すにつれ、体調を崩される飼い主さまも多くなられています。

心も体も時にはリラックスしてください。

そんな飼い主さまを見て動物達も嬉しく思うかもしれませんね。

キャットリボン運動

こんにちは。

受付の橋本です。

昨年から当院がキャットリボン運動に参加することになりました。

キャットリボン運動とは、猫の乳がんに関する正しい知識を広く普及し、乳がんで苦しむ猫をゼロにすることを目的としています。

寄付1000円でキャットリボン運動のピンバッチを1つ差し上げております。

病院にもチラシ、ポスターを置いてありますので、ぜひご覧ください。

引用ホームページ:https://catribbon.jp

キャットリボンピンバッジ

毎月のランチ会

こんにちは。施設管理の中村です。

当院では月に一度、お昼にランチ会を開催しています。

今回は、中華丼・肉団子の黒酢あん・たまごとわかめのスープです。

毎回、みんなモリモリ食べています。

仕事の合間に温かいご飯は活力になるようです。

毎月どんなメニューにしようか悩みますが、スタッフの皆が元気になれるような献立を考えるのも楽しみです。

冬本番になって来たので、今月はほっこり温まるご飯がいいですね。

もうすぐクリスマスですね

こんにちは、受付の佐々木です。

12月に入り、ますます寒くなってきましたね。

12月といえば、クリスマス。

待合室にクリスマスの飾り付けをいたしました。

他にもあるのでご来院の際は探してみてください。

自作のエリザベスカラー

こんにちは、看護師の佐藤諒です。

日に日に寒さが厳しくなってきた今日この頃です。

我が家の愛猫も寒さで家人の布団の上で暖を取るように丸くなって寝ております。

今回のお話しは、我が家の猫に使っている自作のエリザベスカラーの紹介をしたいと思います。

猫がよく目を後足や前足で強く擦り、目を傷つけ腫らすのでいつも使用しています。自作と言ってもとても身近な物で作成したものです。

用意する物

要らなくなったストッキング

人間で使うネックピロー(ダイソーなどその他100円均一の販売品 ビーズ品は、重いため使用不可)

猫用の首輪

作成方法

ネックピローに要らなくなったストッキングを通してまるにし、首輪にストッキングの切れ端で固定して、猫に付けるだけでエリザベスカラーの完成です。

必ず前後二ヶ所を首輪に結び付けて下さい。

また、猫に合わせて空気の調整をして下さい。

ただしこれは、顔まわりの病気限定で使っています。

身体を舐めることが出来るからです。

身体の傷などでエリザベスカラーを使用される場合は、病院で処方されたエリザベスカラーの使用をおすすめします。

また、術後服もありますのでご相談ください。

猫の尻尾について

みなさん、こんにちは。看護師の梁瀬です。

我が家には2匹の猫を飼っています。

うちの猫は2匹とも尻尾が折れ曲がっているので「かぎしっぽ」について調べてみました。

かぎしっぽは、日本ではミックス猫に見かけることが多く、基本的には遺伝的なものとされています。

長崎県の猫のかぎしっぽ率は80%にもなるそうです。

短いしっぽやかぎしっぽの猫が日本に多く存在する理由のひとつに、昔は「長くてまっすぐなしっぽの猫は、"猫股"という妖怪になる」といわれ、短いしっぽやカギしっぽの猫が愛されたから、という説もあります。

またかぎしっぽを「鍵」にたとえて、「幸せの扉を開けてくれる」といわれていたり、曲がったしっぽが「幸せを引っかけてくる」など、日本ではカギしっぽの猫は縁起がいいとされています。

我が家の猫たちも幸せ引っかけてきてくれるといいなと思いました!

是非猫を飼われている方は尻尾に注目してみてはいかがでしょうか?

猫の排尿異常について

こんにちは、獣医師の杉野です。

だんだんと寒くなってきましたね。

寒くなってくると、排尿異常で病院にいらっしゃる猫さんが急増します。

頻繁にトイレに行く、血尿が出る、尿が少しずつしか出ない、トイレに長い時間座っているのに排尿していない、などなど・・・

こういった症状は膀胱炎や尿石症のサインかもしれません。

猫さんは基本的に暖かいところが好きな動物なので、寒いと動くのが億劫になりトイレや水を飲みに行く回数が減ってしまいます。

そして気温が下がることで飲水量が少なくなると、尿が濃縮します。

さらにトイレを我慢してしまうので濃縮された尿が膀胱内に溜まっている時間が長くなってしまうので、膀胱炎や尿石症を発症しやすくなります。

こういった事態を防ぐためにお家で簡単にできる工夫をいくつかご紹介します。

・部屋の温度を常に暖かくしておく

・水飲み場をいくつか設置する

・水をぬるま湯にする

・ドライフードをふやかしたり、ウェットフードに変更する

・トイレをきれいに保つ

・トイレの数を増やす

しかしどれだけ気をつけていても、猫さんは体質的に尿路系の病気になりやすいので、頻尿や血尿の他にも「いつもとおしっこの様子が違うな」と思ったらなるべく早くご来院くださいね。

11月になり、とても寒くなりましたね

こんにちは。看護師の小山田です。

11月になり、とても寒くなりましたね。

毎朝お布団から離れるのが大変になってきました。うちにいるワンコたちもなんだか寝起きが悪くなったような気がします。

動物の年齢

こんにちは。看護師の加藤です。

今回は、動物の年齢は人間でいうと何歳にあたるのか、

ということについてお話しします。

ワンちゃんの場合

ワンちゃん:人間

2ヶ月:3歳

6ヶ月:9~10歳

1歳:15~18歳

2歳:22~24歳

その後、1年に3~4つ年を重ねていきます

・

・

・

10歳:56~60歳

15歳:80~82歳

20歳:100~105歳

骨格(小型犬や大型犬)によって多少変わりますが、

目安として知っていただけると良いと思います。

ネコちゃんの場合

ネコちゃん:人間

2ヶ月:3歳

6ヶ月:8~9歳

1歳:13~18歳

2歳:24歳

その後、1年に4つ年を重ねていきます

・

・

・

10歳:56歳

15歳:76歳

20歳:96歳

一般的に、ネコちゃん・小型犬で11歳、中型犬で9歳、

大型犬で7歳くらいから老化が加速すると言われています。

老化が加速してくると、聴力の低下や視力の低下、

嗅覚の低下で食べムラが見られたり、被毛の色が薄くなったりします。

また、免疫力の低下がおき、病気にかかりやすくなります。

(個体差はあります)

病気の早期発見はもちろん、動物の体は加齢とともに変化するため

定期的な健康診断を受けるようにしましょう。

当院でも健康診断をお受けしているので、

ご希望があればスタッフまでお声がけください。

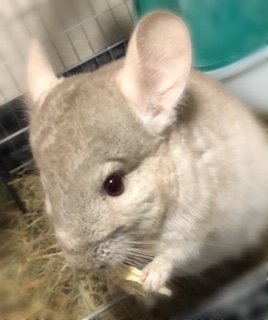

モフモフで可愛い動物をご紹介します

こんにちは!動物看護師の山田です。

今回は、モフモフで可愛い動物をご紹介します。

チンチラの太郎くんです。

パグに多い病気について

こんにちは。動物看護師の森谷です

私は10歳の女の子のパグを飼っていてだんだんと歳をとってきて病気の事が心配になってきたので今回はパグに多い病気について少しお話したいと思います。

1、パグ脳炎

他の犬にでも起こりますがパグとついているだけあり特にパグが発症する事が多いです

(症状)

突発的なけいれん、

歩行困難

意識障害

旋回運動(同じ方向に回ること)

進行すると意識消失、摂食障害、嚥下困難(飲み込み障害)など

2.短頭種気道症候群

パグのような鼻の短い犬に多いです

(症状)

いびきが凄い

激しく早い呼吸

ガーガーなどの声を出す など

3.角膜潰瘍

パグやペキニーズなど目が大きく露出している犬に多いです

(症状)

まぶたの痙攣

目を正面から見ると白目は赤く充血、黒目は白くなったり、血管が入り込んで赤くなったり黒ずんでモヤがかかっているようになります。

早く治療する事でひどくならずに済むこともあります。

少しでも症状が当てはまる事がありましたらスタッフまでご相談ください。

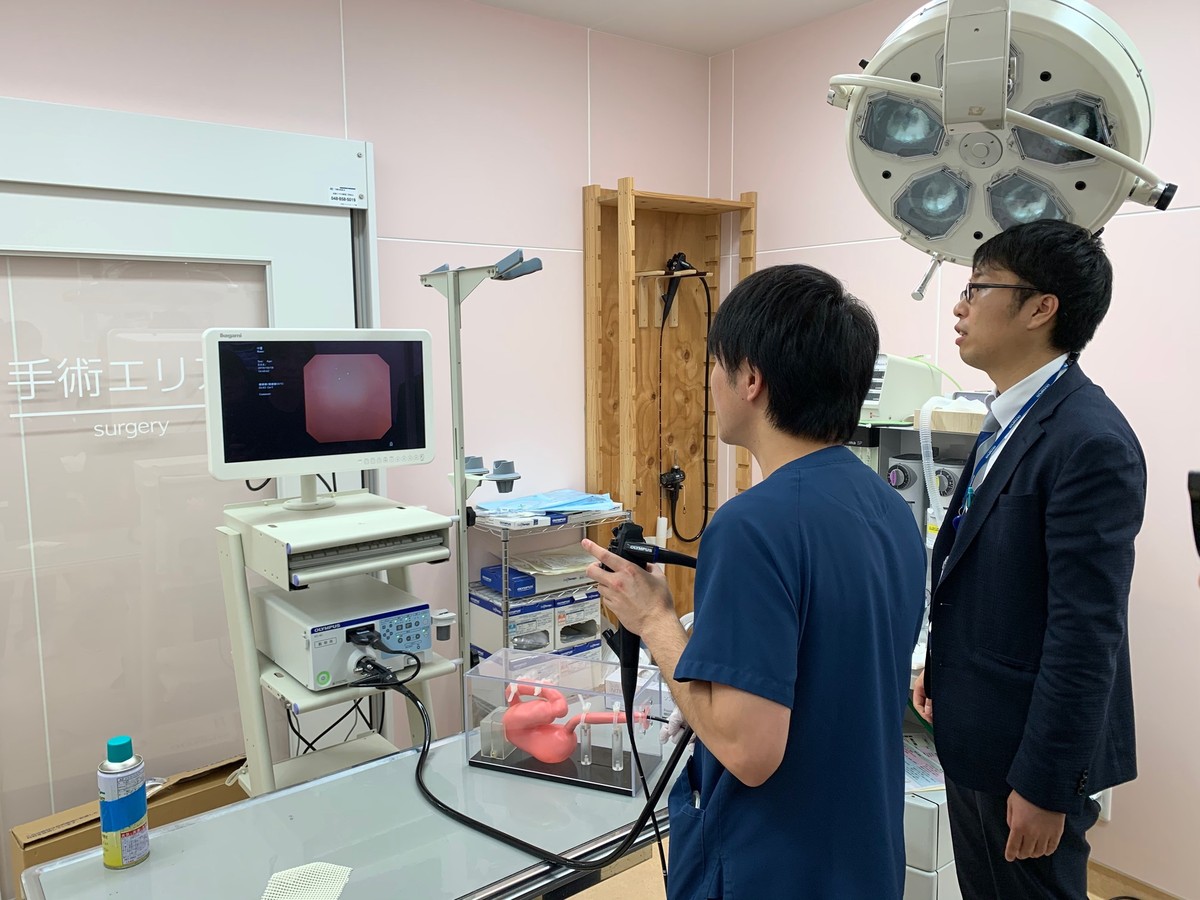

内視鏡実習をしました

こんにちは獣医師の豊原です。

先日内視鏡メーカーのOLYMPUSさんに来ていただき、内視鏡の実習をしました。

内視鏡とは胃や腸の検査で使う“胃カメラ“のことです。

内視鏡は動物では全身麻酔をして行います。

わんちゃん、ねこちゃんで内視鏡をどのような時に使うかというと

「異物の誤飲」や「胃や腸の病気の検査」の時に使います。

「異物の誤飲」は若齢の子で多いですが

おもちゃや、おやつの入っていた袋などを誤って飲み込んでしまうことがあります。

異物の大きさにもよりますが、胃の中にとどまっているものであれば内視鏡で摘出できます。

しかし、大きいものや腸に詰まってしまった場合は開腹手術が必要です。

「胃や腸の病気の検査」は長期に渡り胃腸炎の症状が認められる時や、胃腸のがんが疑われる時などに行います。

内視鏡で胃や腸の中にできものがないか観察し、胃や腸の一部を採取して病理検査を行います。この検査で胃腸炎やがんの診断をします。

今回の実習は犬の胃腸の模型を使って行いました。

上の写真のように胃や腸はくねくねと曲がっています。

特に胃から腸につながる部分は急カーブになっていて

内視鏡を胃から腸へ進めるにはコツがいります。

OLYMPUSの方に内視鏡操作のコツを教えていただき、獣医師全員で実習をしました。

やはり胃から腸に入る所が難しいです。

スムーズに腸に入ると歓声が湧きました。

看護師は内視鏡の洗浄と消毒の手順を確認しました。

本日教えていただいた内容を実際の現場でも活かして

より良い検査が行えるようにしていきたいと思います。

犬種によってのグループ

皆さんは日本で登録されている犬種についてどのくらい知っていますか?

現在、JKC(ジャパンケネルクラブ)に登録されている犬種は約200種類。

まだ日本では登録されていない犬種も合わせると約800種類にもなると言われています。

その中で登録された犬種はそれぞれの特徴や生態によってグループ分けをされていきます。

今回はそのグループについて皆様にご紹介したいと思います。

グループは全部で10グループ(以下グループ=Gと表記)に分かれており、その犬種のお仕事や生態をおおまかに分けて形成されています。

1G~10Gまでは以下のように分類されています。

第1G

牧羊犬・牧畜犬 : 家畜の群れを誘導・保護する犬

代表的な犬種⇒ジャーマンシェパードドッグ、ボーダーコリー等

第2G

使役犬 : 番犬や警護、作業をする犬

代表的な犬種⇒ジャイアントシュナウザー、バーニーズマウンテンドッグ等

第3G

テリア : 穴の中に住むキツネなどの小型獣用の猟犬

代表的な犬種⇒ジャックラッセルテリア、ヨークシャーテリア等

第4G

ダックスフンド : 地面の穴に住むアナグマや兎洋の猟犬

代表的な犬種⇒ダックスフンド

第5G

原始的な犬・スピッツ : 日本犬を含む、スピッツ系の犬

代表的な犬種⇒柴、ポメラニアン等

第6G

嗅覚ハウンド : 大きな吠え越えと優れた嗅覚で獲物を追う獣猟犬

代表的な犬種⇒ビーグル、ダルメシアン等

第7G

ポインター・セター : 獲物を探し出し、その位置を静かに示す猟犬

代表的な犬種⇒アイリッシュセター・ワイマラナー等

第8G

7グループ以外の鳥猟犬

代表的な犬種⇒アメリカンコッカースパニエル、ゴールデンレトリーバー等

第9G

愛玩犬 : 家庭犬、愛玩目的の犬

代表的な犬種⇒キャバリアキングチャールズスパニエル、シーズー等

第10G

視覚ハウンド : 優れた視覚と走力で獲物を追跡、捕獲する犬

代表的な犬種⇒イタリアングレーハウンド、ボルゾイ

簡単にご紹介しましたが約200種類の犬種がこの10Gに振り分けられていきます。

第4Gのダックスフンドは本当にダックスフンド1種類のみになっております(笑)

皆様の愛犬はどんな特徴があってどんなお仕事をしていたか調べると面白い発見ができるかもしれませんね。

トリマー 有賀

お出かけ日和

こんにちは。受付の築地です。

朝晩は涼しくなり、金木犀がほのかに香る秋らしい気候になりましたね。

私の愛犬も活発になってきたので長距離のお散歩やドライブに連れて行けるようになりました。

落ち葉の匂い嗅ぎや、昆虫やトカゲを追いかけたり穴を掘ったり、枝をかじってみたり…とても楽しそうです。

ここ数日は暑い日が続きました。

行楽シーズンでお出かけされる方もたくさんいらっしゃると思いますが、

日中のお散歩や、ワンちゃんやネコちゃんたちを室内・車内でお留守番させる時は熱中症に気をつけて下さいね。

季節の変わり目ですので、飼い主の皆さまも体調に気をつけてお過ごし下さい。

猫の中毒

獣医師の福島です。

お花屋さんの前を通るたびにいつも思うことがあります。

こんなに綺麗なのに猫ちゃんにとっては危険なものもあって、注意して飾らないと、と。

今回は猫ちゃんが食べることで中毒を起こしやすい植物についてお話ししたいと思います。

中でも、家の中やベランダに置くことが多いものをピックアップしてみようと思います。

ポトス(観葉植物)

トマト

アサガオ

スイセン

ユリ、スズラン、チューリップ(ユリ科)

観葉植物はかなりの確率で中毒を起すものが多いので絶対に猫ちゃんの届く場所に置かないようにしましょう。

どうしても置きたい場合は猫ちゃんに毒性がないか調べてからにしましょう。

トマトはベランダやお庭で作っている方も多いと思います。

グリーンの実、葉や茎などに毒性があるので、猫ちゃんに触られないよう注意して下さい。

お花は私達を楽しませてくれますが猫ちゃんには危険なものも多いです。

特にアサガオ、スイセン、チューリップはお家の花壇で育てている方もいると思います。

また、ユリ、スズラン、チューリップはお家に飾ったりプレゼントとしてもらったりすることもあると思います。

猫ちゃんが近づけないところに飾って下さいね。

猫ちゃんは、肉食動物の食生活に合うように進化したため肝臓の働きが人やわんちゃんとは異なります。

そのため、植物中の成分が蓄積しやすく、体も小さいため中毒になりやすいのです。

ご紹介した以外にもまだまだたくさんあります。興味のある方は調べてみて下さいね。

(仲良く寝てます)

もしもの時

こんにちは!受付の石原です。

この前関東にも大きな台風がやって来ましたね…

皆さんは災害のもしもの時

避難場所や、持って行くものなど、用意出来ていますか?

私が住んでる市の避難場所を調べたのですが、ペットと避難出来るけど、屋外、屋内でも廊下や踊り場などでした。

ですが、ペットと避難できるところは少ないです。

ペットは『家族』といっても飼ってない人からしたら、避難場所に連れてきてほしくないと思ってる人もいるかもしれません。

臭いや鳴き声が気になるという理由が大きいそうです。

ですが飼い主さんのケアで改善することはできます。

今は臭いが気にならないビニール袋などがあります!

オシッコしたオムツやうんちはその袋に入れておけるよう準備しておくといいですね!

また、クレートやゲージの中で鳴かず落ち着けるよう普段からしておけばわんちゃん、ねこちゃんにとっても安心です。

もしもの時のために皆さんも調べてみてくださいね!

遺伝に関する雑学

こんにちは。看護師の庭野です。

病院には色んな猫ちゃんが来ますが、怖がって怒り続ける子と全く気にせずのんびりする子と性格が両極端です。

どうしてこの子はこんなに怖がりなんだろうとお悩みの方、それは遺伝によるものかもしれません!ということで、本日は遺伝に関する雑学をご紹介したいと思います。

ある論文によると、親が経験した恐怖体験は遺伝子レベルで子どもに伝わると言われています。

そしてそれはお父さん由来の細胞で伝わるそうで、例えばお父さんがレモンの匂いを嗅いだ時に怖い思いをすると、生まれてきた子どもはどういうわけかレモンの匂いだけで怯えてしまうのです。

不思議ですね!

生まれつき怖がりでシャーシャーする猫茶はもしかするとお父さんの性格が遺伝しているのかもしれません。

甘えん坊さん、怒りん坊さん、どちらもたまらない魅力がありますが、ゴロゴロ甘えてくれる子を探している!という方はもし分かればお父さんの性格にも注目してみるといいかもしれません。(もちろん育つ環境などそのほかの要因もたくさんあります)

みなさんの中にも理由は分からないけれど怖いものがある、という方はお父さんに聞いてみると答えが分かるかもしれませんね!

ハリネズミの変わった行動

こんにちは、看護師の田畑です。

今回はハリネズミの変わった行動についてお話しします。

我が家のハリネズミの写真を見ていただきたいと思います。

みなさんは「アンティング」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

「アンティング」というのは写真のように、ハリネズミが口から泡を吐き、自分の体に塗りつける行動のことです。

初見の方はとてもびっくりする行動だと思います。

この行動をする理由ははっきりと解明はされていません。

この行動は、新しく購入してきたものや、長く使っているものでも、洗ったりして違う匂いになってしまったものをケージに入れることでこの行動をします。

この行動の理由としては自分の体に周囲の物の匂いを付けることで、外敵から身を隠している。あるいは、自身が匂いに適応するため。など様々な見解がありますが、実はなぜこのような行動をするのかははっきりしていません。

今回はハリネズミについてのお話でしたが、ウサギが危険を知らせるときや怒っているときなどに後ろ足をダンダンと足踏みをする「スタッピング」など、その動物それぞれの日常の何気ない行動に目を向けてみたら「ペットを飼う」ということがより楽しくなるかもしれませんね。

お口の中に潜むできものにご注意を

お口の中に潜むできものにご注意を

こんにちは、腫瘍科 獣医師の平林です。

当院の腫瘍科では、皮膚のがん、内臓のがん、鼻のがん、血液のがんなど、様々ながんの診療をしています。

今回は、最近診療の機会が多い、口の中に潜むがんについてお話をしたいと思います。

がんは体のいろいろな所に発生します。

動物では皮膚のがんが最も多く、比較すると口の中のがんは多くありません。

ただし、皮膚のできものは、動物の体の見た目の変化や、ご家族が動物に触れている時の違和感から、発見されやすいのに対し、口の中のできものは大きくなるまで発見されにくいことが多いです。

口の中にできものができても、最初のころは普段通りに食事をする子も多いため、できものが大きくなって口の外側に出てきたり、頬が腫れてきたりするまで見つからないことが多いです。

口のできものには、炎症による歯肉の腫れや、良性の腫瘍、悪性の腫瘍(がん)があります。

炎症や良性の腫瘍は、歯科処置や、できものの切除で治ります。

がんについても、手術で取り切れれば完治が望めます。

しかし、できものを完全に取るには、顎の切除が必要になり、少し大掛かりな手術になることもあります。

また、大きくなってからの発見では、がんを完全に取り切ることが難しく、すでにリンパ節や他の部位に転移していることもあります。

がんは発生を予防することが難しいできものです。

しかし、早期に発見することで、しっかりと治療ができることもあります。

動物の口の中をしっかり見るのはなかなか難しいですが、動物があくびをした時、ワンワンと吠えている時、はあはあと息をしている時、歯磨きの時などにのぞいてみてください。

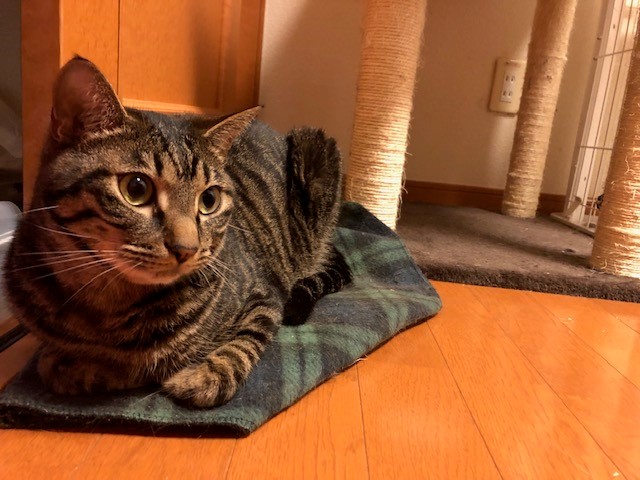

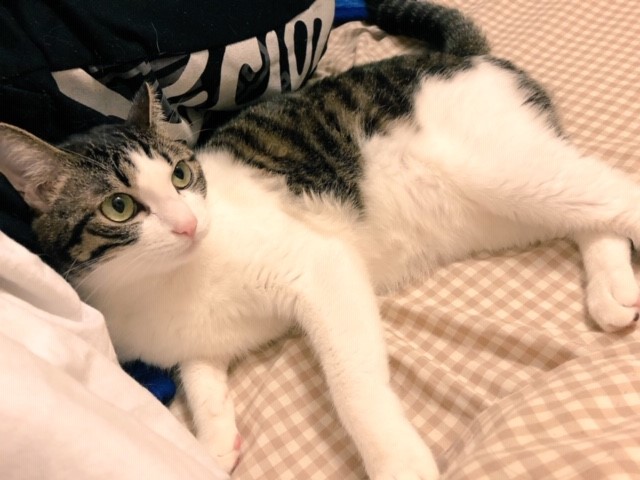

我が家のキジトラ白黒兄妹を紹介します

こんにちは、看護師の田村です。

長い梅雨が明け、暑い日が続いていますね。

人、動物共に熱中症などには気をつけましょう。

今回は我が家のキジトラ白黒兄妹を紹介します。

キジトラ白のルナちゃんとキジトラ黒のソルくんです。

我が家に来て、2年になりました。

来た時は手のひらサイズで小さかったのですが、あっという間に大きくなりましたね。

これからも家を壊さない程度に元気よく過ごしてくれるよう願っております。