スタッフブログ

新スタッフのご紹介(動物看護師 上原)

初めまして。4月に入社しました動物看護師の上原です。

埼玉動物医療センターで働きたく地元群馬を離れこの春から埼玉県民になりました。

今まで猫(mix)、犬(ペキニーズ)を飼ってきて現在は実家では猫(ノルウェージャンフォレストキャット)、そして自宅には4歳のフクロモモンガの男の子がいます。ペットに魚の名前をつけると長生きするというジンクスを信じて名前は鯖(さば)です。

まだまだ至らない点多々あると思いますが皆さまに安心して任せていただける看護師になれればと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。

新スタッフのご紹介(動物看護師 川邉)

初めまして。4月から勤務させて頂いております。動物看護師の川邉です。

こちらのリハビリ科では飼っていたコーギーがお世話になっていた事もあり、専門学校では理学療法学科に所属しリハビリテーションに力を入れていました。

その時の経験を生かし、皆様に寄り添っていける看護師になれる様日々努めて参りますのでよろしくお願い致します。

犬の歯について

こんにちは、獣医師の座古明奈です。

今回は犬の歯についてお話させて頂きます。

犬には上顎20本下顎22本の計42本の歯があります。猫は上顎16本下顎14本の計30本です。

犬は口の内のがアルカリ性のため虫歯になりにくいのですが、歯周病にはなり易いです。

歯周病は歯石の蓄積や細菌の増殖が原因で、歯茎の痛みや腫れ・出血・歯のぐらつきなどが起こる病気です。

歯周病を防ぐためには、歯石がつかないように歯磨きによるケアが重要です。特に、歯周ポケットまで歯ブラシでケアすることが必要です。

この部分は特に歯石が溜まりやすいです。

歯磨きを嫌がる子は多いですが、歯周病は口臭だけでなく病気の原因(鼻炎、下顎骨折など)になることもあるので、なるべく綺麗な状態に保ってあげましょう。

歯磨きの仕方など、わからないことがあればいつでも聞いてください。

新スタッフのご紹介(受付 岡崎)

初めまして。4月に入社しました受付の岡崎と申します。

子供の頃から犬や猫などを飼い、大学も馬術部に入部して沢山の動物に囲まれた生活を送ってきました。

入社したばかりで不安もありますが一生懸命頑張りたいと思いますので宜しくお願い致します。

新スタッフのご紹介(動物看護士 村山)

はじめまして。

今年の4月から働かせて頂いております、新人動物看護師の村山です。

大学では犬を育て、しつけや病気、繁殖など様々なことを学ぶクラブに所属していました。

幼い頃から動物が身近な存在にいたので動物が大好きです。

現在自宅では、今年12歳になるサモエド犬と16歳になるミニチュアダックスフンドを飼っています。

動物病院に来院される動物の患者さんやオーナー様に寄り添い、少しでも皆様のお役に立てるよう動物看護師として日々成長していきたいと思っております。

まだまだ未熟者ではありますが、宜しくお願い致します。

新スタッフのご紹介(獣医師 高井)

初めまして。

今年の4月から勤務しております獣医師の高井健史郎です。

生まれも育ちも北海道で、初めて北海道以外の土地に住んでいます。

埼玉の暖かさと雪が全くないことに驚いています。

僕はもともと動物看護師として働いていました。

念願の獣医師になり、これからより精進したいです。

まだまだ未熟ですが、少しでも早くワンちゃんネコちゃん、そして皆さまのお力になりたいと思いますので、よろしくお願いします!

デグー

こんにちは。飼い主様サポートの齋木です。

グレインフリーの食事

こんにちは。獣医師の上嶋です。

最近注目されている、グレインフリーですが、ペットフードでも、グレインフリーと記載された食事をしばしば見かけるようになりました。

グレインフリー=穀物を使用していない食事であり、主に穀物にアレルギーを持つ動物や、穀物の消化が苦手な動物で有効とされています。

(ちなみに、似た言葉として、グルテンがありますが、グルテンは麦類に含まれるたんぱく質のことで、グレインフリーであれば、必然的にグルテンフリーということになります。)

しかし、2019年に、米食品医薬品局(FDA)から、グレインフリーのペットフードを食べている犬で、拡張型心筋症の発症が増えるという調査報告が発表されました。

拡張型心筋症とは、心臓の筋肉が薄くなり、動きが悪くなる病気で、本来はドーベルマンやボクサーなどの大型犬に多いとされていますが、近年、比較的小型の犬に拡張型心筋症が増えており、食事内容の調査を行ったところ、グレインフリーフードを食べている犬の割合が多いということが分かりました。

また、グレインフリーフードを食べていた拡張型心筋症の犬が、食事変更後に心筋症の改善が認められたとの報告もあります(Journal of Veterinary Cardiology 2019:21,1-9)。

ただし、グレインフリーと拡張型心筋症の因果関係は不明であり、グレインフリーが体質に合っている子もいるので、現在グレインフリーを食べている犬の食事変更が推奨されるわけではありません。

栄養は、心臓に限らず、動物の健康状態に密に関わっており、私たちも、ご家族からお話を伺う際、食事内容の確認はとても大切だと考えています。食事の内容を迷われている方は、お気軽に病院スタッフにご相談下さい。

犬の手足のはなし

こんにちは、看護師の後藤です。

今回は犬の手足のはなしです。

以前犬の立ち方の話をさせていただきました。

人とは当然のことながら違った立ち方でしたね。

ですが、共通点もあります。

こちら犬の前足のレントゲン画像です。

こちらは人の手のレントゲン画像です。

なんとなく似てませんか?

そうなんです。じつは犬の前足と人の手の骨の構成はほとんど同じなのです。

一番の違いはその使い方。

犬の場合、地面に着いているところは、人で言う手のひらから先の部分。つまり指先だけで立っています。

後ろ足も同様で、犬や猫は常に爪先立ちの状態です。

人間からするとしんどいですね。

ですが彼らはこれが正常なので、特になんとも思っていないと思います。

常に爪先立ちの状態なので、早く走ったり、急旋回を可能としています。

ちなみに犬、猫の前足は人で言う腕と、後ろ足は人の足と対応していて、大まかな骨の構成はほとんど同じです。

みなさんのワンちゃん、ネコちゃんとの意外な共通点でした。

動きは違えども、同じ手と足なんですね。

種族は違いますが、同じ手を取り合って、豊かで幸せな生活を一緒におくれることを願って

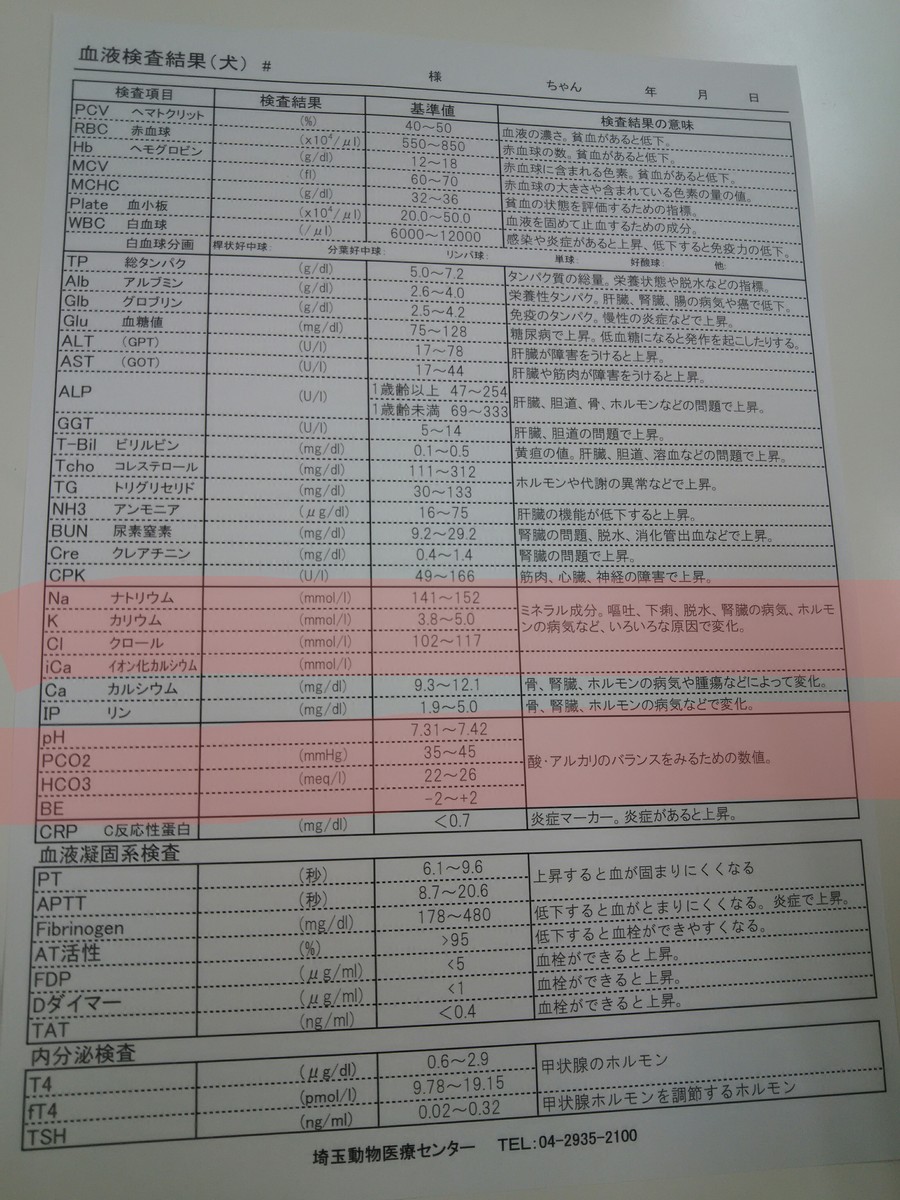

血液ガスについて

こんにちは、看護師の斉藤です。

今回は血液ガスについてお話しします。

わんちゃん、ねこちゃんから少し血液をもらって、機械に通します。

この機械は自動で血液中の酸素・二酸化炭素の濃度やpH、イオンなどを測定してくれます。

結果は短時間で出るので、急患の状態を把握するのに役立ちます。

結果を記入した報告書をお渡ししているので、気にしてみて下さい。

子犬の咳

こんにちは、獣医師の渡邊です。

もう少しで4月、新生活を迎える方も多いと思いますが、今回は子犬の新生活で起こりやすいケンネルコフについて取り上げてみたいと思います。

ケンネルコフ(kennel cough = 犬舎での咳)は犬のパラインフルエンザウイルス、アデノウイルス、Bordetella感染などにより発症する、呼吸器感染症です。

接触により感染は拡大するため、同居犬にも注意が必要となります。

主な症状は咳ですが、それ以外全く症状が認められないことも特徴です。

(ただし、重度の場合には肺炎を併発し、呼吸状態の悪化が認められることもあります)

治療は咳を抑えること、そして二次的な感染を防ぐための抗生剤治療になります。

適切な治療が行われれば、命に関わることはほとんどありません。

そんなケンネルコフですが、よくある発生状況として、ペットショップ→家庭などの環境変化によるストレスが挙げられます。

子犬を新しく迎える予定がある方は、是非とも頭の片隅に入れておいてください。

ただし、他の病気の可能性もあるため、自己判断はせず、動物病院を受診して頂ければと思います。

では、来年度もよろしくお願い致します!

我が家には13歳のミニチュアダックスフンドがいます

こんにちは、看護師の柳瀬です。

我が家には13歳のミニチュアダックスフンドがいます。

人間でいうと約70歳。

すっかりおじいちゃんです。茶色かった顔にも白髪が増え、眼も加齢性の白内障で少し白く濁ってきました。

外見の変化以外にも最近になって以下のようなことが見られるようになってきました。

・寝ていることが多くなった

1日の大半を寝て過ごす

・耳が遠くなった

大きい声で呼びかけないと反応しない

・疲れやすくなった

散歩での歩くスピードが遅くなり長い距離を歩けなくなった

・筋力の衰え

滑ったり転ぶことが増えた

ヒトと同じような症状がわんちゃんでも見られますね。

我が家では次のことを心がけています。

・定期的に健康診断を受ける

・適度な運動

・フローリングなど滑りやすいところはあまり歩かせない

大事な家族ですから元気に長生きしてほしいですよね。

シニア期のわんちゃんとの暮らしでお困りのことがありましたらお気軽にお声がけ下さい。

発作のお話

最近は寒暖の差が激しいですね。みなさま体調を崩されていませんでしょうか?

寒暖の差と花粉症とも戦っている獣医師の皆川です。

立て続けに診察する機会がありましたので、発作のお話を、

1)発作ってどんな症状がでるの?

2)どんな病気で起きるの?

3)どんな検査するの?

4)もし起きたらどうしたらいいの?

の4つに分けてお話しします。

1)発作ってどんな症状がでるの?

**********

・泡を吹いて足をバタバタしてます!!おしっこもらしています!!

・バタバタは落ち着いたんですが、立ち上がれずにぐったりしています!!

・立てるようになりましたが、同じ方向にぐるぐる回っています!!目が見えてなさそうです!!

・ずっとバタバタが止まりません!!

**********

あくまで一例ですがこんなお電話をいただくことが多いです。

こんな内容を聞くと ”はやく発作を止めてあげないと…!”と気が引き締まります。

2)どんな病気で起きるの?

こんな状態になってしまう病気はたくさんあって

**********

①脳:てんかん、脳腫瘍、脳炎、脳出血、脳梗塞 …

②脳以外:低血糖、低カルシウム血症、門脈体循環シャント、腎不全、中毒 …

**********

などがあります。

3)どんな検査や治療するの?

身体検査、血液検査、MRI検査を行います。主に、

**********

・目の動きや体の向きなど見た目の異常がないか

(病気の場所がわかることがあります)

・肝臓、腎臓の機能や血糖値、カルシウム値に異常がないか

(②の病気は血液検査でわかることが多いです)

・脳自体に異常がないか

(①の病気の診断に役立ちます)

**********

といったことをみています。

診断したら病気そのものに対する治療や発作止めのお薬を始めます。

4)もし起きたらどうしたらいいの??

**********

・かかりつけの先生に電話して、どうしたらいいか聞く

・可能であれば発作を動画をとる(携帯やスマートフォンでOKです)

**********

をしてみてください。

動画は

・失神

・行動異常

などの発作に似た症状になる病気を見分けるのに役立ちます。

苦しがっている姿を撮影するのは心苦しいですが診断にとても役立つので、人手があれば撮影をお願いします。

今の挙げた発作は代表的なもので、ほかにも

・足がつっぱるだけ

・よだれが出たり、明らかな異常がないのにお腹が痛そう

・謎の行動をとる

・急に脱力する

など、まだまだいろんな種類の発作があります。

もし、気になる点がございましたら、スタッフまで教えてください。

よろしくお願いします。

皆川

動物とヒトの感染症

こんにちは、獣医師の中嶋です。

コロナウイルスが世界的に感染拡大し、香港では、感染した女性が飼育していた犬からウイルスの陽性反応が出ました。

感染症の中には、ヒトから動物に感染したり、動物からヒトに感染する病気があります。

この感染症をzoonosis(人獣共通感染症)と呼びます。

今のところ新型コロナウイルスが犬や猫からヒトに感染した例はありませんが、もちろん犬からヒトへ感染したり、猫からヒトに感染する病気もあります。

そこで、ご家庭で実践できる感染予防法を紹介したいと思います。

・動物と触れ合ったらしっかり手を洗いましょう

手洗いは感染症予防の基本になります。手に病原体が付着したままご飯を食べたり、目をこすったりすることで感染が成立します。

・過度の接触を控えましょう。

感染症の多くが口から体内に入ります。愛犬・愛猫とキスをしたり、同じ食器でご飯をあげるのは控えましょう。

動物たちは良きパートナーであり、感染症について過剰に恐れる必要はありません。

適切な予防を実践しヒトと動物の健康を守りましょう!!

スタッフルームの裏話

こんにちは。

暖かい日が続きますね。リハ科の藤澤です。

例年、バレンタインデーに女性スタッフから男性スタッフへという事でチョコレートをお渡ししていますが、

昨年より副院長の石川先生からのホワイトデーのお返しが、すごいものになっています!

なんと、生ハム!

この姿、レストラン以外で見たことなかったんですが、今年もスタッフルームに鎮座しています

まわりの脂肪をおとして

すごいです!

男女問わず、おいしくいただいています!

スタッフルームの裏話でした!

供血犬デレクについて

こんにちは。看護師の森下です。

少しずつ暖かくなってきましたね。みなさま、いかがお過ごしでしょうか。

以前にも何度か紹介させていただきましたが、今回も当院の供血犬デレクについて、お話しさせていただきます。

デレクはロットワイラーの男の子です。今年の2月で6歳になりました。

早いもので、ブログに登場し始めてから6年も経ちました。

子犬の頃は落ち着きがなく、食べてはいけないものを食べてみたり、私たちの気を引きたいのか家の中でおしっこをしてみたり…などいろいろありました。

大きくなったら落ち着いてくれると思っていましたが、6歳になってもあの頃とあまり変わりませんでした…。

私たちが驚くような悪戯をしては、とても楽しそうにしています。

楽しいのは良いのですが、悪戯は程々にお願いしたいものです。

そんなデレクですが、普段は我が家で過ごしています。

たまに病院に来ていることもありますので、もし見かけた時はぜひ声をかけてあげてください!

スケーリングしました!

こんにちは、受付の能美です。

私事ですが、1月末、愛犬が3才を迎えました。

まだ若いのに歯磨きを怠った為、歯周病になってしまいスケーリングをする事に…せっかくですので、その流れを皆さんにもお伝えしようと思います。

<スケーリングの流れ>

・絶食(前日夜24時までに済ませる)

・絶水(当日朝6時までに済ませる)

→誤嚥しない為、手術の日は必須です!

・麻酔のリスクに備えて、午前中に血液検査

・大丈夫なら、お昼の時間に麻酔スタート

・スケーリング(歯石除去)

・ポリッシング(歯表研磨)

→1時間もかからず終了

血液検査、麻酔、手術で3万円+税です

今回は別途レントゲン、抜歯も行いました

とってもキレイになりました!!

手術が終わり6時間後位に、まず水をあげてみて、大丈夫ならふやかしたご飯を少しずつあげます。

→麻酔をかけた日は胃などもまだ動いていない為、気を付けないといけないポイントです。麻酔の内容によって異なりますので、帰る前に獣医師に確認を取ってくださいね。

最後に…当院では歯ブラシ、歯みがき粉も購入出来ます。歯みがき粉は色々な風味がありますよ!

私もこれからは頑張って歯みがきをしようと思います。

愛犬のトリミング

こんにちは。

受付の高橋です。

我が家には8歳のコーギーがいます。

以前は病院のトリミングルームを借りるか自宅で私がシャンプーをしていましたが、

最近は患者様と同じようにトリミング予約を入れてトリマーさんにお願いしています。

自宅では後片付けが大変ですし、仕事終わりに病院で洗うのも億劫だったので、今はとても楽になりました。

そして何よりも仕上がりがとてもきれいです!(プロにお願いしているので当たり前ですが...)

また、トリミングのオプションも色々とあり、気になる部分のケアができます。

うちの子は、保湿シャンプー&炭酸泉&高濃度炭酸ミストスプレーコースを利用しています。

炭酸泉のおかげで臭いが気になる時期が遅くなりましたし、保湿シャンプーやミスとスプレーで毛艶も良いです。

静電気のせいでバチッ!!というのも無くなった気がします。

皆様も是非お試しください。おすすめです。

わんちゃんの抱っこの仕方

こんにちは、看護師佐藤さつきです。

今回はわんちゃんの抱っこの仕方についての注意点をお話ししていきます。

みなさんはわんちゃんをどのようにして抱き上げていますか?

大きい子はなかなかする機会がないかもしれませんが、小型犬と一緒に生活していると抱き上げる機会が多いと思います。

その時に脇に手を入れて人の子供を抱き上げるようにやっていませんか?

これ、実は危ないんです。

人は腕をグルグル回すことができいろんな方向へ動かすことができます。しかしわんちゃんは人と身体の作りが違うので人のように自由に色々な方向へ動かすことができません。前後ろは得意ですが、外側に出したり内側に入れるのは苦手です。

脇に手を入れて抱き上げてしまうと腕が外側に開いてしまうことになるので、肩の関節を痛めてしまう可能性があります。

「抱っこ〜」とわんちゃんが前足を上げてくることもあると思いますが、体の側面から手を入れて抱えあげるのが良い方法になります。

ご注意くださいね。

脾臓のできもの

こんにちは。獣医師の勝山です。

今回は脾臓のできものについて少しお話したいと思います。

犬の脾臓のできものには、大きく分けて良性と悪性があります。

一般的には悪性は手術や抗がん剤をしないと命にかかわり、良性であれば治療しなくても命にかかわることはないというイメージがあると思いますが、脾臓に関しては良性でも命にかかわることがあるので注意が必要です。

なぜかというと、良性でも大きくなって破裂してしまうことがあるからです。

脾臓は血液を多く含む臓器なので、脾臓のできものが破裂するとお腹の中で大量出血をすることがあります。

その場合、急速にショック症状を起こします。

症状としては、

- 急に倒れてぐったりする

- 貧血(口の中が白い)

- 呼吸が速い

- 頻脈

などです。このような状態になると、場合によってはそのまま命を落とすこともあります。

また、破裂がない場合でも、なんとなく元気がなくなったり食欲が落ちたり、などの症状がでることがありますが、気づくのが難しいことがしばしばあります。

脾臓の腫瘤は腹部の超音波検査などの画像診断によってみつけることができます。

良性であれば手術のみで治すことが可能ですし、悪性であっても早期に発見することで元気な時間を長く過ごせる可能性があります。

できれば深刻な状況になる前に治療してあげたいですね。

当院では超音波検査を含めた健康診断も行っていますので、気になる方はスタッフにご相談ください。