スタッフブログ

7月2日のトリミング♪

こんにちは♪トリマーの有賀です♪

本日、トリミングで来院されたワンちゃん・ネコちゃんを紹介したいと思います。

↓トイプードルのゴンタくん。

↓キースホンドのコロちゃん。

↓シェルティのレオくん。

↓猫のジャコタくん。

↓チワワの心ちゃん。

↓チワワのイヴくん。

本日はご利用いただき、ありがとうございました。

またトリミングに来てくださいね!!

リハビリテーション科で運動しませんか?

こんにちは、動物看護師の後藤です。

梅雨明けして、もうすでに暑い日が続きますね。

この時期は散歩時間が短くなりがちです。運動時間が短くなると全身体力の低下に繋がりかねません。

特にシニア期になったワンちゃんは1日の運動をある程度確保しておくことが必要です。

歳が若ければちょっとの安静期間は特に問題にならなくてもシニア期のワンちゃんは大きな手術をしたり、病気を患って入院などといった安静期間でガクッと運動能力が落ち込むことがあります。

暑いが続くこの時期にリハビリテーション科で運動しませんか?

涼しい部屋で管理された運動を安全に提供ができると思います。

私の犬も運動不足解消で運動しています。

かるた

かるたは今年9歳になり、少しずつ運動能力の衰えを感じているところです。

クリオ

クリオは今年5歳でまだまだ若いのでガンガン運動しています。

年齢だったり、運動能力、既往の病気があるかどうかなどいろいろな要素で目的や運動の方法などは変わります。

かるたはシニア期なのでゆるゆるで楽しく運動して先程申し上げたように安静期間が必要になったとしても体力を落ち込ませないようにします。

クリオの場合は健康状態に問題ないので、運動能力向上、さらにゆくゆくは訪れる老犬生活に向けて体力の最大値をあげるようにすこし厳しめなメニューをやって行くようになります。

当院のリハビリテーション科ではこのように同じ運動でもその子それぞれで目的や目標を変えて実施しています。運動させたい、ご興味のある方はいつでもご相談ください。

ヌマエビに大量の子供が産まれてます

こんにちは、受付の内山です。

ここ最近、子猫を保護して来院される方が多くいらっしゃいます。

この時期はやっぱり多く、捨て猫なのか、野良猫が産んで家族とはぐれてしまったのか、1人では生きていけない所を保護されて命が救われる事にホッとしています。

我が家ではヌマエビに大量の子供が産まれてます。

またメダカの子供も大量に産まれています。

どんな生き物でも命を大切にして行かなければいけないと、改めて思いました。

見にくいと思いますが、エビとメダカの赤ちゃん達です!

暑さに負けず!

こんにちは、看護師の佐々木です。

暑い日が続いています。

涼しいイメージの北海道も最近、沖縄を抜いて気温が30度を超えたとニュースになっていました。

私も暑いのは苦手ですが、動物たちにとっても過ごしにくい季節がまたやってきました。

朝7時にはもう暑いと感じたり、夕方の15時16時でも陽射しが強く感じることも。

例に漏れず我が家の老犬も暑さに弱く、少しでも涼しい時間に散歩に出るのですが、それでも「ハァハァ」とパンティングし始め、歩く速度も落ちていきます。

それでもボール遊びは大好きで、疲れていてもボールを見ると眼の色が変わります。

今の時期は熱中症も怖いので、遊び過ぎに注意をしながらこまめに水分補給と休憩をとって散歩をしたり、休みの日には涼しい場所を求めてちょっと遠出してみたりもしています。

これから始まる暑さに負けず、今年も頑張って乗り切りましょう‼︎

ペットドックしました

こんにちは、看護師の斉藤です。

6月に入ってますます暑くなってきましたね。

みなさんのお家のワンちゃん、ネコちゃんはいかがお過ごしですか?

我が家の猫、“うに”は今年で11才になりました。

シニア期に入ってきたのと、供血猫を卒業してからあまり検査もしていなかったので、ペットドックをすることにしました。

1日病院に預けて色々な検査をしてもらい、結果、健康優良児でした。

このまま元気に長生きしていただきたいと思います。

現在当院では通年ペットドックの受け入れをしています(火・土曜除く)。

年に1回の健康診断と思って、是非ワンちゃん、ネコちゃんに受けさせてあげてはいかがでしょうか?

ツバメ

こんにちは。

施設管理の中村です。

今年もツバメがやって来ました。

ここ数年、毎年来ています。

初めの年は、外のカメラの上に巣を作りました。

次の年は、入口横の柱です。

今年は、屋上の屋根の下です。

今年も始めは二軒目の巣にいたのですが、気が付いたら屋上に新居をせっせと作っていました。

数日後また見に行ってみると、今度は二軒目に戻っていました。

三軒目は別荘でしょうか?

それとも、違うツバメでしょうか?

無事にひなが巣立ってもらいたいです。

皆様も暖かい目で見守っていただけると嬉しいです。

※頭上からの糞にはご注意下さい。

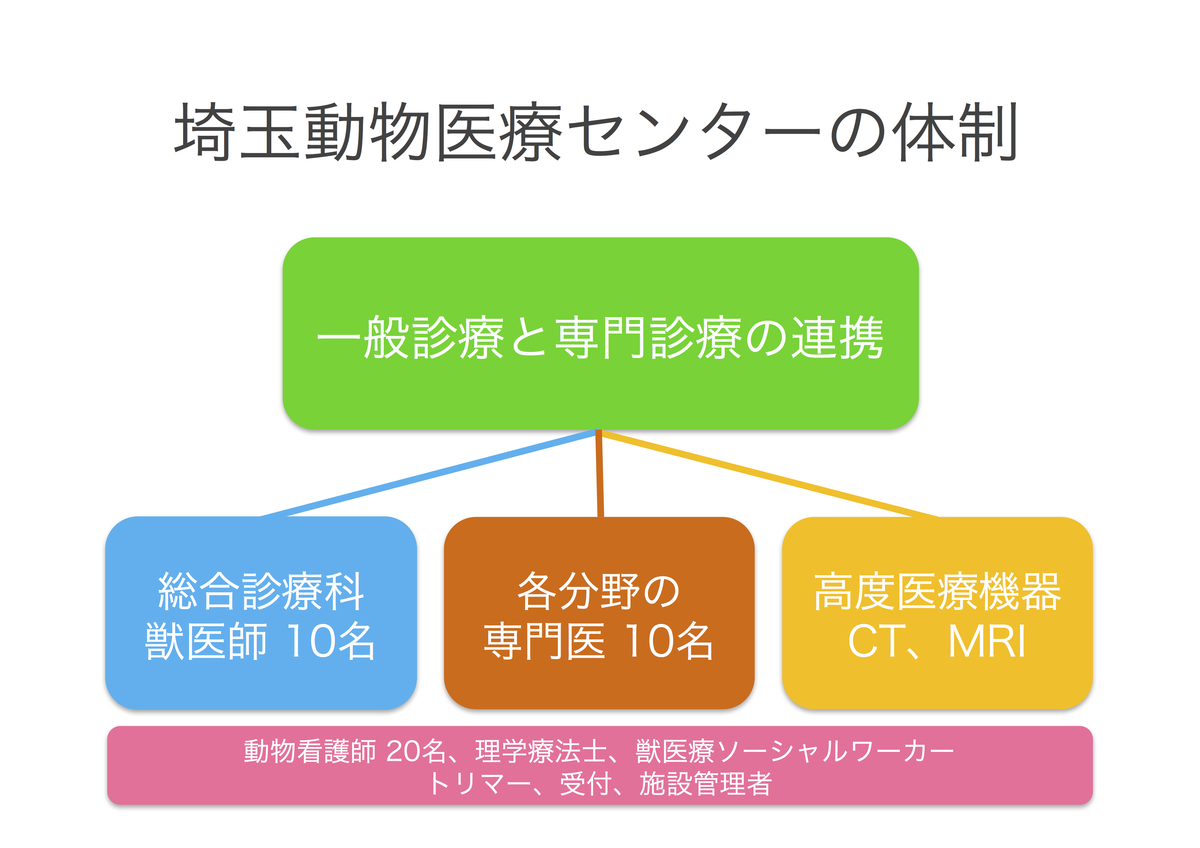

診療のしくみ

こんにちは、獣医師の平林です。

春は進学や就職など様々な環境の変化がある時期ですね。

埼玉動物医療センターでも新たなスタッフを迎え、

質の高い獣医療がご提供できるよう、診療体制を日々改善しています。

今回は、当センターの診療体制をご紹介します。

当センターの診療体制の特徴は、一般診療と専門診療の両方を行っているところです。

一般診療を行う総合診療科の獣医師と各科の専門医が連携して診療を進めています。医療機器を充実させ、良い治療を安全に提供できるように備えています。

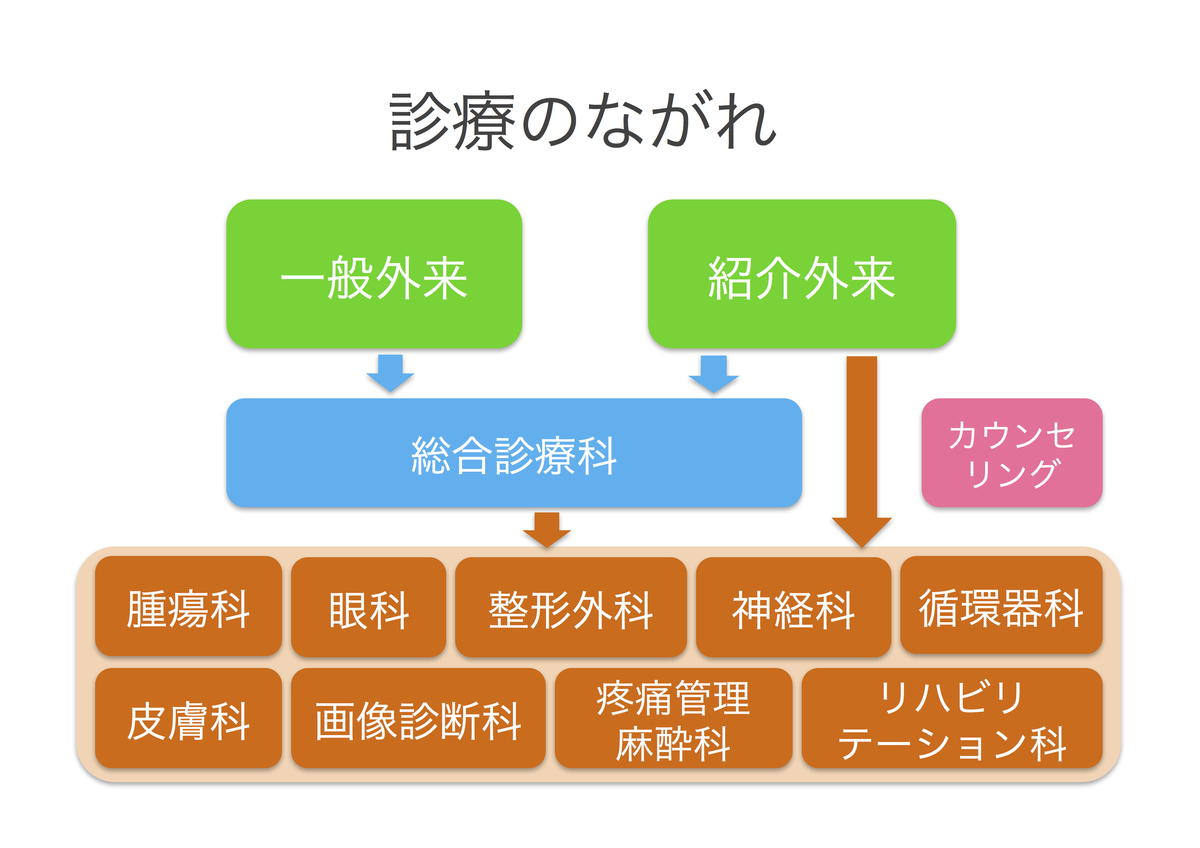

診療のながれは下の図のようになっています。当院に直接受診される方はまず総合診療科を受けていただき、専門診療が望ましいと判断した場合には、専門診療科をご紹介しています。また、紹介外来の方には、ご希望の科を直接受けていただくようになっています。

例えば、食欲がなく、一般診療を受診されたとします。

身体検査でおなかにしこりがあることがわかり、詳しい検査を行ったところ、腫瘍が疑われました。このような場合には、腫瘍科診療をご相談し、ご希望に添いながら診療を進めていきます。

治療では、治療計画を立てるのにCT検査が有用なことが多く、画像診療科で病気の広がりを細かくチェックします。

手術では、麻酔科が麻酔や痛みのコントロールにあたり、手術の安全に心がけています。手術後は、腫瘍科と総合診療科、麻酔・疼痛管理科で連携をとり、体の回復をサポートします。

このような感じで、獣医師、動物看護師、理学療法士、獣医療ソーシャルワーカー(カウンセリング担当)、トリマー、受付、施設管理者一同、動物にやさしく、質の高い獣医療を目指しています。

ご希望やご心配があれば、ぜひご相談ください。

今だからこそ気をつけていただきたい病気(熱中症

獣医師の皆川です。日中は汗ばむ季節になってきました。

いよいよ気温と湿度がグンとあがる梅雨、そして夏がやってきます。

そんな今だからこそ気をつけていただきたい病気があります。

熱中症!

熱中症は夏の病気!と、思われる方も多いですが、身体が暑さに慣れていない今も注意しないといけない時期です。

例えば…

・家に帰ったら室内が暑い。出迎えてくれず、うずくまったまま元気がない。

・日中にドックランで走り回って帰ったあとからぐったりして下痢している。

・ちょっとの間、エンジンを切った車内に置いておいて、戻ってきたら意識もうろうとしていた。

あくまで一例ですが、暑い場所にいる(いた)、もしくは、暑い日に体温を上げる行動のあとに元気がない場合には要注意です。

ヒトと違ってワンちゃんネコちゃんは汗をかけません。

体温を下げるのが苦手なのでヒト以上に室温調節に気をくばる必要があるんですね。

①天気予報・予想最高気温をチェック!暑い日はクーラー・扇風機をかけて外出する!

②お水を切らさない!

③お散歩はすずしい早朝・夜に行う!

これだけでも十分な予防です。

まだ朝晩と日中で寒暖の差も激しいので予測がしにくいと思いますので、天気・気温予報も十分活用しましょう。

また、もともと熱中症になるリスクのある子として

・短頭種(チワワ、フレンチブルドック、パグ、シーズー、狆、ペキニーズなど)

・肥満傾向

・心臓や呼吸器に持病がある

・おしっこが多いなど体内の水分がなくなりやすい病気(腎不全・糖尿病など)

がある場合は特に要注意です。

もし、ご不安なことがありましたら獣医師までご相談くださいね。よろしくお願いいたします。

春になりました

こんにちは。

受付の橋本です。

4月に入ってから、気温が段々と高くなって来て、過ごしやすくなってきましたね。

愛猫ごもくちゃんは、こたつからでて、ソファでひなたぼっこをするようになりました。

愛犬おこわちゃんは春になったので、ハーネスを変えてみました。ハチさんです。

暖かくなってきたからか、お水をたくさん飲むようになってきました。

これからどんどん暑くなってきますので、こまめな水分補給に気をつけたいですね。

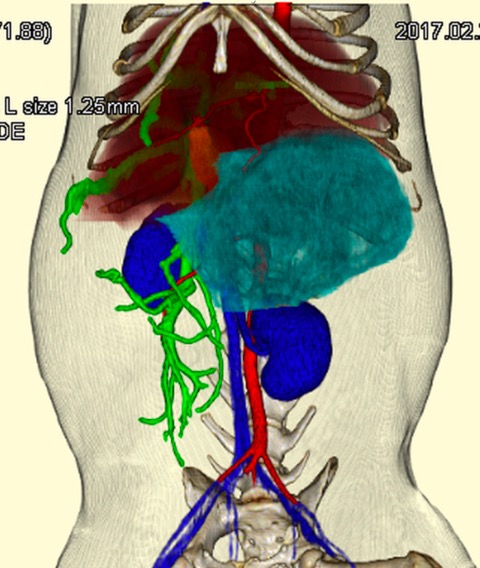

CT検査について

こんにちは。獣医師の勝山です。

桜の季節も過ぎ、もうすっかり暖かくなりましたね。

今回はCT検査について少しお話したいと思います。

CT検査とは、コンピューター断層撮影法(Computed Tomography)を用いた検査です。

…といわれても、よく分からない方が殆どだと思います。

レントゲン検査は皆さんピンとくると思いますが、CT検査は、レントゲン検査と同じX線という放射線を利用して行う検査になります。

この2つの検査の違いは何かというと、レントゲン検査は一つの方向から一回撮影するのみなので、平面的にみることしかできないのに対して、CT検査は様々な角度から何回も撮影したものをコンピューターで解析することにより立体的にみることができます。

例えば、体にできものができてしまった場合、できものがどのくらいの大きさなのか、どこの位置にあるのか、血管がどのように入り込んでいるかなどが、CT検査をすることにより詳しく分かります。

それにより、ご家族に分かりやすく病気の説明ができたり、手術の計画が立てやすくなったりします。

肝臓にできものができています。

(茶色:肝臓、水色:肝臓のできもの)

ちなみに、撮影時間は数秒ですがその間じっとしていないと画像がブレてしまうため、殆どの場合で全身麻酔をかけて行います。

そのため、CT検査の前には血液検査等の麻酔を安全にかけられるかどうかの検査が必要になります。

精密な検査が必要になる場合はその日のうちにCT検査ができないことがありますのでご注意ください。

また、被曝について心配される方もいらっしゃいます。

もちろんレントゲン検査よりは受ける放射線の量は増えますが、それでも体には影響のない量なのでご安心ください。

CT検査が必要かどうかは病気の種類や状態により変わってきますので、まずは診察を受けていただきご相談ください。

静電気がきた‼なんて経験ありませんか?

こんにちは。

トリマーの生山です。

最近ワンちゃんを触っていたら、静電気がきた‼なんて経験ありませんか?

人間も痛くて不快な静電気。

実はワンちゃんも、静電気は痛くてストレスを感じてしまう子もいる様です。

その静電気をできるだけ減らせる様に、私たち飼い主が簡単にできることを少し紹介しようと思います。

気軽にできることは、部屋の加湿をする事です。湿度をあげることによって、乾燥を防げます。

もし加湿器を持っていなくても、部屋に濡れたタオルを干して置くだけでもかなり効果はあります。

あとは静電気を起こしにくくするブラッシングスプレーも、ペットショップなどで売っています。

日頃のブラッシングの時にスプレーするだけで効果があるみたいです。

飼い主のちょっとした環境作りによって、ワンちゃんへのストレスも減らせると思います!

私もお家の子にとってストレスのないような生活ができるように、心がけていきたいです。

学会発表してきました。

こんにちは獣医師の徳山です。

みなさんいかがお過ごしでしょうか。段々暖かくなり過ごしやすくなってきましたね。

先日「内科学アカデミー」という獣医学の大きい学会に参加し、そこで担当した猫ちゃんの病気の発表をさせていただきました。

内容は猫ちゃんの血液が止まりにくい珍しい病気についてです。

手術前の検査で偶然見つかることがあり、しっかりと突き詰めてちゃんと診断することで手術前にリスクを予測したり備えたりでき、より安全に手術を行うことができます。

これまで世界的にも報告は少なく、こういった珍しい症例を報告することで獣医学の発展に貢献し、皆さんのワンちゃん猫ちゃんにより良い医療を提供するきっかけになればと思います。

また、学会で様々な専門の先生から新しい情報を聞くことができたので今後の診療に役立てていきます。

今後もこういった学会に積極的に参加して皆さんのワンちゃん猫ちゃんに還元していきたいと思います。

なんでもお伝えください!

こんにちは。動物看護師の佐藤さつきです。

以前のブログでは我が家のボクサーのジェイクのお話をしましたが、今回はホワイトボクサーのルーシーの登場です。

わたしが動物看護師になる前に、ルーシーは避妊手術を受けました。

その時の入院様子のお話です。

ルーシーは元々人見知りで知らない人のところへは行かないこです。

なので、初めての入院は心配でした。

案の定、ご飯は食べられずお水も飲めず、おしっこやうんちもすることができませんでした。

避妊手術なので入院期間は短くお迎えに行くと、すぐさまおしっこ→お水のがぶ飲みでした。

ルーシーのような子は他にもたくさんいるのではないかと思います。

ワンちゃんは人懐っこいイメージですが、みんながそういう子ではないと思います。

みんな個性があって性格も違います。

ですので、もしおうちの子が入院することになった場合おうちでの様子、性格、心配なことがありましたら、なんでも沢山お伝えください。

わんちゃんは話してはくれませんので飼い主様から教えていただきたいです。

知らない場所で知らない人たちがたくさんいるところは私たちでも不安になりますよね。

わんちゃんは喋ってはくれませんがわたしはわんちゃんにたくさん話しかけるようにしています。

理由は仲良くなりたいからです!(笑)

他にも理由はありますが、少しでも仲良くなれたら不安も減るのでは…

と考えております。

ルーシーが3/13にジェイクと同じお膝の手術を受け入院します。

なので看護師ではありますが、入院しているわんちゃんの飼い主でもあります。

おうちと同じようにするのは難しいこともありますが、わんちゃんねこちゃんのためにできることはしたいので、何かありましたら話しかけてくださいね。

iPhoneから送信

犬用の車椅子

こんにちはリハビリテーション科担当・看護師の後藤です。

みなさん犬用の車椅子ってご存知でしょうか?

なかにはご存知の方もいらっしゃることかと思います。

ネットで「犬 車椅子」と検索をかけるといろいろなタイプの車椅子が販売されていたり、その飼い主様のお話が載っているのを眼にします。

犬の車椅子と聞くともう「自分の足では歩けないんだ」とか「拘束具のようで…」とかマイナスのイメージで捉えられる方も多くいらっしゃると思います。

当院のリハビリテーション科でも車椅子をお勧めすることがあります。

運動機能の十分な回復が見込めず、歩行能力の代わりとなる移動手段として利用を検討して頂くことが多々ありますが、それだけではありません。

リハビリに通っているスコット君

スコット君は椎間板ヘルニアという病気の後遺症により後ろ足に運動麻痺があります。

しかし完全に足が動かせないかというとそうではなく、自分で立ち上がって自分の行きたいところには行けます。

しかしよろけて転びやすく足取りが危うい場面が多く見受けられます。

そのため屋外で散歩するのは危険が多くなってしまっていました。

しかし、同居犬と一緒に散歩したいとのオーナー様の希望もあり車椅子を購入してもらったスコット君は外にでても安全に歩くことができるようになりました。

スコット君のように室内ではなんとか動けるけれど屋外は心配が多いと思われる子にこそ車椅子を使用することで自立した生活の範囲を広げてあげることができ、生活の質を高めることが出来ます。それまで自分で思うように動けなかった子が自立して動けるようになるとどことなく表情が明るくなります。

とても楽しそうです!

悪路もへっちゃらです!

リハビリテーション科では運動機能の回復を目的としたものの他に、障害のある子に日常生活の質を高めてあげられるようなお手伝いもしていますのでお気軽にご相談ください。

供血犬デレクのお話

こんにちは。看護師の森下です。

今回も供血犬デレクのお話をさせていただきたいと思います。

以前にも何度かブログに登場しているデレクですが、デレクは病院の供血犬でロットワイラーの男の子です。普段は我が家で暮らしています。

デレクは今年で4歳になりました!最初にブログで紹介させていただいた時はまだ子犬だったように思います。早いですね。

一昨年の冬に左後肢の前十字靭帯を傷めて手術をしてもらいましたが、その一年後の去年の冬に右後肢も手術をすることになりました。

左後肢より右後肢の方が痛みが強いのか、まだ少し体重をかけないようにしていそうですが、はしゃいでいるときは大丈夫そうです。

小さい頃からはしゃぎ始めると止まらないので、さすがデレクだなと思います。

しかし、そんなデレクも最近は少し大人になったのか落ち着いていることが増えました。

以前は私が帰宅すると一人で騒いでいましたが、最近は寝ていて起きません。

少しくらい起きてくれてもいいのになとも思ってしまいますが、大人になったんだなと嬉しく思います。

これからもずっと元気でいてほしいです!

猫ちゃんってダンボール好きな子多いですよね?

こんにちは、動物看護師の田中です。

突然ですが、猫ちゃんってダンボール好きな子多いですよね?

我が家の愛猫メルちゃんもダンボールが大好きなのですが、そんな子におすすめなのがこちら!

クロネコヤマトの宅急便ダンボールです。

これを組み立てて切り取ると、

まるで本物のトラックのようになるんです!

切り取った際に余ったダンボールを下に貼り付けて、タイヤ部分も浮かせるとなお本格的になるのでおすすめです。

今は実家のヴィータくんに引き継がれたのですが、まだ若くてやんちゃなのでボロボロになってしまいました(笑)

それでもしっかりしたダンボールなのでまだ現役で頑張ってもらいます(笑)

とっても可愛いのでぜひ作ってみてくださいね。

小鳥の寒さ対策

こんにちは、受付の高橋です。

私の家には4歳のセキセイインコがいます。

インコは暑さより寒さが苦手なようです。

そこでこの時期の寒さ対策として、日中は鳥かごを透明のビニールで覆っています。

冷気を防ぐのと多少の保温が目的です。

夜はペット用のヒーターをつけ、鳥かごを毛布で覆い保温しています。

インコの様子を見ていると今のところはこの程度の寒さ対策で問題なさそうです。

ちなみに、その他に布製のベッドやヒーター内蔵の止まり木などの防寒グッズを色々試してみましたが、残念なことに怖がって使ってくれませんでした。

この冬も元気に過ごしてほしいと思います。