スタッフブログ

犬のリハビリテーションのご紹介です

リハビリテーション科の藤澤です

リハビリテーション科には以前より水中トレッドミルがありましたが、

少し前に陸上のトレッドミルを導入し、リハビリ練習の種類の選択肢が増えています。

どんなものかご紹介するためにリハビリ外来通院中のわんちゃんにモデルさんになってもらいました。

モデルさんは、ボーダーコリーのタイタンちゃん

お膝の手術をした後の運動機能回復目的でリハビリテーション科外来で頑張っている女の子です。

このマシーンが導入されてからは、状態や目的にあわせて、何度かこのマシーンを使用しているトレッドミル上級わんこさんです。

写真でわかりにくいかもしれませんが、少し傾斜をつけてしっかり後肢に体重をのせながら肢を運ぶ練習をしているところです。

とっても楽しそうで良い笑顔を見せてくれます(*^^*)

そんなタイタンちゃんも、リハビリテーションを開始したばかりの頃は緊張してカチーンと固まる事もありました。

でも、タイタンちゃんのお母さんに毎回タイタンちゃんが大好きなオヤツを持ってきてきていただくようにお願いして、ご褒美をあげながら練習を行っていたら、最近は緊張しないでしっかり良い状態で運動ができるようになりました。

わんちゃんのリハビリは無理矢理やらせる事はできません。

緊張してしまう子や、怖がりさん、病院がちょっと嫌いな子、運動がきらいな子、やる気満々すぎて興奮しすぎてしまう子・・・などなど色々なタイプの子がいます。

リハビリテーションはご家族と相談しながら、「どうやったら一番良いパフォーマンスを引き出せるか」を常に考え、そのわんちゃんとご家族が、楽しく負担なく練習できるようにしていきたいと思っています。

まもなくダイエットセミナーです。

こんにちは。

看護師の富沢です

1月29日14時から、第一回わんちゃんのダイエットセミナーを開催します。

講義内容は適正体重や肥満によって起きやすい病気についてなどです。

おうちのわんちゃんの体形が気になる方やダイエットに興味のある方は、是非ご参加ください。

参加費用は1000円です。

受付や電話、待合室にある申込用紙にて予約を受けております。

くわしくはこちらをクリックしてご覧ください

新年のご挨拶 (院長 林宝謙治)

あけましておめでとうございます!

おかげさまでこの4月で新病院に移転して2年が経とうとしております。

移転後は、大きくなった病院でスタッフ一同戸惑った部分もありましたが、やっと今の環境に慣れてきたと思います。

昨年、当施設では色々な変化がありました。遠方からの紹介患者様も更に多くなりました。これまでの総合診療科、腫瘍科、整形外科、神経科、眼科、皮膚科、循環器科、リハビリテーション科に加えて昨年から麻酔科、画像診断科の専門診療も新たに新設され、診療内容も更に充実してきました。

若いスタッフが中心となり患者様向けのセミナーも開催され、ご好評をいただきました。

それから何と言っても昨年のビックニュースは、看護師の後藤君が、CCRP(Certified Canine Rehabilitation Practitioner)に見事一発合格してくれた事です。

この試験は、獣医師でも中々合格するのが難しいのではないかと思っていたので、院長として大変嬉しい出来事でした。

まだまだ、発展途上の当施設ですが、地域のセンター病院としてホームドクターの先生方と連携し、1頭でも多くの動物の命を救えたらと思っております。

今年もスタッフ一同、チーム医療を大切にし、より一層の努力してまいりますので何卒宜しくお願い申し上げます。

埼玉動物医療センター 腫瘍科 院長 林宝謙治

第4回シニアセミナーを開催致しました!

こんにちは、看護師の久松です。

先日、第4回シニアセミナーを開催致しました!たくさんの方に参加して頂きありがとうございました!

「シニア犬の運動」をテーマに運動時に気をつけること、運動時に誘導するコツ、日常的に運動を取り入れる工夫などお話ししました。

どんどん寒くなってきて、人もわんちゃんもお家から出たくないですね。

セミナーでもお話した、お家の中でできる運動をいくつかご紹介します。

例えば、柔らかいクッションや、掃除機のホースなどまたげるものをよく通る場所に置いて、障害物をまたぐ運動を取り入れてみてはいかがですか?そうすると膝を大きく曲げて足をしっかりと使わせることができます。

さらに、足元を見てどれくらい足を踏み出せば良いのか、どれくらい足を挙げればいいのかなど考えながら運動ができます。

また、床に座り自分の足を投げ出して、その上をまたがせて歩幅を大きく歩いてみたり、膝の下をくぐらせて肘を曲げて屈んでみたりしながらでも一緒に楽しく運動もできます。

ドライブに行ってきました

こんにちは、受付の神宮です。

先日とても天気が良く暖かい日差し誘われてにドライブに行ってきました。

車窓から見える富士山は近づくにつれどんどん大きくなりダイナミックな景色に感動です。

ワンちゃんと一緒に遊びに来ている方も多くいました。

高速道路にはドックランがあるサービスエリアやパーキングエリアがあります。

あらかじめ調べておけば、ワンちゃんにストレスを溜めないよう計画を立てて遊びに行くことができますね。

一緒に来ていた友達のペットのモコちゃんも、目を細めて気持ち良さそうです。

ちなみに我が家のペットは猫のためお留守番でした。

今年も残すところあと三週間。イベントや大掃除等で忙しくなりますね。皆様お身体には十分に気をつけてください。

整形外科手術の後の安静

こんにちは、看護師の後藤です。

最近めっきり寒くなりましたね。

みなさん、診察の際、獣医師に「2.3日安静にしてください」や、「2週間安静にしましょう」と言われたことはありませんか?

最近、僕自身、整形外科の診察に入らせて頂くようになり、みなさんから安静が難しいと言った声をよく耳にします。

一言に安静と言われても、わかりにくいかと思います。

ですが、特に整形外科など、運動に直接関わる部分の病気や障害(骨折など)は安静が何よりも重要となります。

整形外科は折れた骨をプレートなどで固定する方法以外にも、骨を切って正しく治癒するように意図的に骨を切ったりします。

そうして折れたり、意図的に切った骨は治癒するのに約2.3ヶ月の時間を要すると言われています。

骨が適切に治癒するまでは、金属の板と金属のネジでいわゆる仮止めをしている状態なので、その状態で強い力がかかると簡単に曲がったり、折れたり、ネジが緩んだりしてしまいます。

そのため獣医師からは時に厳しく運動の制限を指示されることがあります。

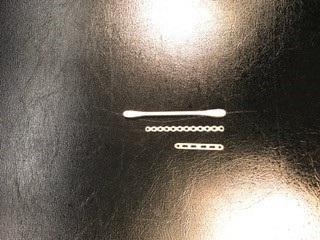

こちらが実際に骨を固定するプレートと呼ばれるものです。比較で綿棒と写してみましたが、小さいですね。

とても小さいので、強い力がかかるとすぐに曲がります。

安静って難しいですよね?ですが、とても大事です。

とくにケージレストといってケージに入れて安静を指示されることがあります。

このようにケージに入れておくことをケージレストといいます。

…でも入れるとワンワン吠えて逆に暴れてしまうのでは?と心配される方も多くいらっしゃます。

ですが、家の中で自由に歩き回り、フローリングなどで足を滑らせたり、思わぬ瞬間に突然走ってしまったりすることはとても危険ですし、人間には快適なソファも犬にとっては大きい障害で、そこに飛び乗ったり、飛び降りたりする危険があります。

家を自由にさせているとそうしたことを完全にさせないようにすることは不可能に近いと思います。

犬は痛みが落ち着くと元気になりますが、骨や靭帯、筋肉の治癒には時間がかかります。

そうした意味でも囲われた安全なところで運動を制限する必要があります。

整形外科手術後の安静の仕方によって、治癒にかかる時間も変わってきます。

たとえ、手術が100%成功したとしても安静が上手くできなければ最終結果が変わってきますし、もう一度手術になってしまうとお金もまたかかってしまいます。

そうならないためにも、普段の生活からケージでの生活に慣れているといいと思います。

元気な時であればみなさんも吠えたり、鳴いたりしても心配なことは少ないと思いますので、日常生活の中でケージで過ごす時間を取り入れてみてください。

お留守とかではなく、普段の何気ない時間に入れてみるところから始めるといいと思います。

慣れるまではワンワン吠えると思いますが、そこは心を鬼にしていただいてあえて反応しないようにしましょう!そうすると諦めて落ち着いて寝ると思います。

私の飼っている栗王(クリオ)くんもケージに入れてはじめはワンワン、クゥンクゥン、うるさいですが、しばらくすると寝ています。

ケージレストに慣れておけば、整形外科手術後の安静だけでなく、入院しなければいけないときや、ホテルに預ける際のストレスが減るのでとてもいい事だと思います。

皆さんはペットの避難用具は揃えていらっしゃいますか?

受付の内山です

先日久し振りに大きな地震がありました。

我が家の猫は、テレビから流れる緊急地震速報の音が大嫌いで、高い所に居てもあの音が聞こえると慌てて降りて来ます。

東北の震災から数年経ちましたが、皆さんはペットの避難用具は揃えていらっしゃいますか?

我が家も必要最低限の物は揃えた方が良いと思い、ご飯などは勿論、猫を背中に背負う為のリュック、折り畳み式のサークルやトイレなどを用意しています。

いつ何が起こるか分からないですし、大事な家族なので置いて逃げる事は考えられないです。

改めて色々な事を考えさせられた日でした。

それから、11月というのに雪が降りました!

11月に降るのは54年ぶりとか…

これからの季節、雪が降る事が増えて来ます。

交通事故や転倒などしないよう、気を付けたいと思います!

毎日の散歩

こんにちは、動物看護士の佐々木です。

日に日に寒さを増し、朝起きるのが億劫になっている今日この頃、来月13歳になる我が家の老犬は今日も元気です。

北海道や東北では雪が降り始めているようですが、先日出かけた時に立ち寄った奥多摩湖や山梨では紅葉はまだ見頃で、とても綺麗でした。

寒くなり、外に出るのに二の足を踏んでしまいたくなりますが、散歩は体力維持やストレス発散、老化防止にも効果があります。

無理は禁物ですが、暖かい時間帯を利用したり、服を着せてあげる等の寒さ対策をして、毎日の散歩を楽しんでみてはいかがですか?

飲水量の変化

こんにちは。獣医師の上嶋です。

最近急に寒くなってきました。寒がりなワンちゃんやネコちゃんは、ご家族の布団にもぐってきたり、ストーブやコタツで暖を取る子も多いのではないでしょうか。

寒くなってくると、お水を飲む量が少なくなり、体が脱水気味になる子もいます。

特に、お年寄りのワンちゃん、ネコちゃんは、ご家族が意識的に水分を取らせてあげる必要があります。

お水の温度を少し温めてあげたり、食事がドライフードの場合は、ドライフードを少しふやかしてあげたり、ウェットフードと混ぜてあげることでも水分の補給になります。

逆に、最近、お水を飲む量や、尿の量が増えたと感じられる方はいらっしゃいませんか?

糖尿病や、ホルモンの病気、腎機能の低下などが原因となっている可能性があります。

病気が原因の場合、体の中の水分が、過剰に尿として外に出てしまうため、喉が渇いてお水を飲む量が増えます。

そのため、沢山飲むからといって、水分を制限してはいけません。

お水を飲む量や、尿の量に変化を感じた際には、病気が潜んでいる可能性がありますので、お気軽にスタッフにご相談ください。

よくあること・・・誤飲

よくあること:誤飲(獣医師:福島)

最近、夜間救急に誤飲で来院されたワンちゃん・ネコちゃんを何度か続けて診察しました。

食べてしまったものはドーナツやおせんべいのように私たちが日頃食べているものだったり、ペットシーツや靴下のように日常に普通にあるもの、また、タバコ、人用の薬を飲みこんでしまったりと様々です。

誤飲はどの年齢でも起こりうることです。

気を付けてはいてもちょっと目を離したすきに、あっと思ったときには既に、危ないとは思っていたけれどなどなど動物病院に誤飲で来院される件数はかなり多いのです。

もしかすると皆さんの中にもドキッとする経験をお持ちの方もいるのではないでしょうか。

(写真1:楽しそうに遊んでいます)

誤飲と一言で言っても本当にありとあらゆるものを動物たちは口にしてしまいます。

よく知られているのはネギ類やチョコレートによる中毒があります。このように、中毒を起こすものもあれば、異物として胃の中にとどまるもの、腸に詰まってしまうものもあります。

また、もっと手前の食道内に詰まってしまう場合もあります。代表的なものをいくつか挙げ、それぞれの症状・治療を簡単にご説明します。

中毒を起こすもの:

タマネギ・チョコレート・アルコール(日本酒など)

保冷剤・漂白剤・風邪薬・頭痛薬・タバコ・観葉植物

農薬・殺鼠剤・ホウ酸だんご・その他

症状として嘔吐・下痢などの消化器症状、肝臓や腎臓などの排泄系臓器の障害、呼吸困難やけいれんのような神経症状が出る場合もあります。

毒素によって溶血し貧血が起きたり血が止まりずらくなったり、不整脈や心不全により突然死を起こすこともあります。

治療として静脈内点滴や症状に合わせた治療をしていきます。貧血が重度の場合、輸血が必要なこともあります。

異物として誤飲しやすいもの:

ボール(テニスボール・ピンポン玉など)

おもちゃ(ぬいぐるみの綿・口に入る大きさのものはなんでも)

たね類(梅干しの種・果物の種など)・食べ物(果物・お菓子・ワンちゃん用ガムなど)

串付きのやきとり

日常のもの(タオル・靴下・ボタン・アクセサリーなど)

ひも・リボン(特にネコちゃんに多いです。)・その他

症状として、嘔吐、食欲不振、元気がない、腹痛などがあります。胃の中にあって詰まっていない場合は症状がないこともあります。

治療として、催吐処置(胃の中にある状態であれば薬で吐き出させることが可能な場合があります。)、内視鏡(胃カメラ)で取り出す、吐き出すことが困難なもの(大きいものやとがっているものなど)や腸に詰まっている場合はお腹を開けて手術で取りだすことになります。

このように人が日頃口にしているものが動物にとっては中毒の原因になったり、家の中や散歩コースなど生活環境内には異物になるものがそこら中にあります。

(写真2:部屋の中捜索中)

具体的な対策としては、

①誤飲する機会を与えない・状況を作らない

口にしてほしくないものは可能な限り動物の口が届かない場所に置く・しまう

床に落ちているものに注意する

ゴミ箱はふたつきにする

おもちゃを選ぶ・おもちゃで遊ぶように促す

すぐに壊れないものであまり小さすぎないもの

生活用品やそれに似たものは与えない(スリッパ・タオルなど)

嚙んでもいいおもちゃを与える(いくつか用意してローテーションすると飽きない)

おやつの大きさにも注意する(与えてよいものでも大きさによっては詰まることも)

(写真3:等身大のおもちゃ・4:壊れずらいゴム製のおもちゃ・5:おやつの大きさも注意!)

②人があわてない・奪い合いの競争をしない

飼主さんがあわてて声を出したりすると急に飲みこんでしまうことがあるので注意が必要です。

また、口にしてほしくないものを飼い主さんが繰り返し取り上げていると、飼い主さんの興味を引くために動物がいろいろなものを口にするようになったりすることがあります。

③できれば日頃から号令で口から物を出す練習や名前を呼ぶと振り向く練習をしておく

「ちょうだい」といったらくわえているものを離す練習をしたり、対象物から遠ざかることを教えることも出来ます。

名前を呼んで振り向いてくれれば先に口にしてはいけないものを見つけたら名前を呼んでワンちゃん達の注目を飼い主さんに集めることが出来ます。

小さいうちから練習しておくと良いですね。

④ワンちゃんやネコちゃんの本質的な部分を満たしてあげる

若くて活動的で好奇心が強いワンちゃんは運動や遊びを増やすことで誤飲リスクが減ります。

食事の量が足りない場合も誤飲することがあります。

⑤不安を取り除いたり、食欲が増してしまう病気がないかチェックする

不安が原因による誤飲もあります。

ネコちゃんのウールサッキングは布や毛布を吸うのですがひどくなるとそれらを食べてしまいます。

早期離乳による不安気質が原因といわれています。

食欲が増してしまう病気としては糖尿病や副腎皮質機能亢進症などがあります。

(写真6:ふわふわのベットは食べ物…ネコちゃんのウーサッキング)

これからの季節、クリスマスやお正月など楽しいイベントが待っています。

この時期は誤飲も多くなる時期です。まずは環境の整備・管理をしてみて下さい。

それでも誤飲してしまった時には早めに動物病院にご連絡下さい。楽しくハッピーな冬を過ごしましょう。

(写真7:魚とったぞー

涼しく感じる日が多くなってきましたね

動物看護師の小山田です。

10月に入り、今年も残り2ヶ月。早いですね。

涼しく感じる日が多くなってきたので、夏は暑いからと遠出を控えていたわんこたちと、どこかへお出かけしよう!といろいろ計画中です。

秋は紅葉などで景色がきれいなのでいろいろなところへドライブに行きたいです。

みなさんも、どこかお出かけの予定はありますか?

日本動物リハビリテーション学会に参加してきました

リハビリテーション科の藤澤です。

9月22日の秋分の日に、当院リハビリテーション科スタッフで、日本動物リハビリテーション学会に参加してきました。

秋は学会やセミナーがとても多く開催されますが、獣医師だけでなく動物看護師も、日々院内・院外で勉強しています。

リハビリテーション外来を受診されている皆様にはおなじみのふたり。

左の後藤は先日、米国テネシー州立大学認定のC.C.R.P.という、犬のリハビリテーション施術者認定をとりました。

彼は入職以来ずっと、仕事の合間に勉強し、日々私の厳しい(?)指導に耐え頑張りました!

C.C.R.P.は、現在日本全国で33人が取得しています。

内訳は、獣医師25人、理学療法士3人、動物看護師が5人です。

その中の、獣医師・理学療法士・動物看護師それぞれひとりずつ当院に在籍していますので、これは結構な割合です

右の女性は、動物看護師の養成学校の動物理学療法コースを卒業しているものです。

彼女も現在一生懸命リハビリテーションの勉強しています。

みんなで日々努力をして、より安全でしっかりとしたリハビリテーションのご提供ができるようにがんばっています!

今回の学会の会場は、東京大学の弥生講堂でした。

せっかく東大にきたからには、やはり赤門前でパチリ。

せっかくだからジャンプもしてみました(笑)

後藤、跳びすぎです。

その勢いで来年は学会発表にも挑戦しましょう。

あいにくの悪天候にもかかわらず、学会も東大も満喫した二人でした。

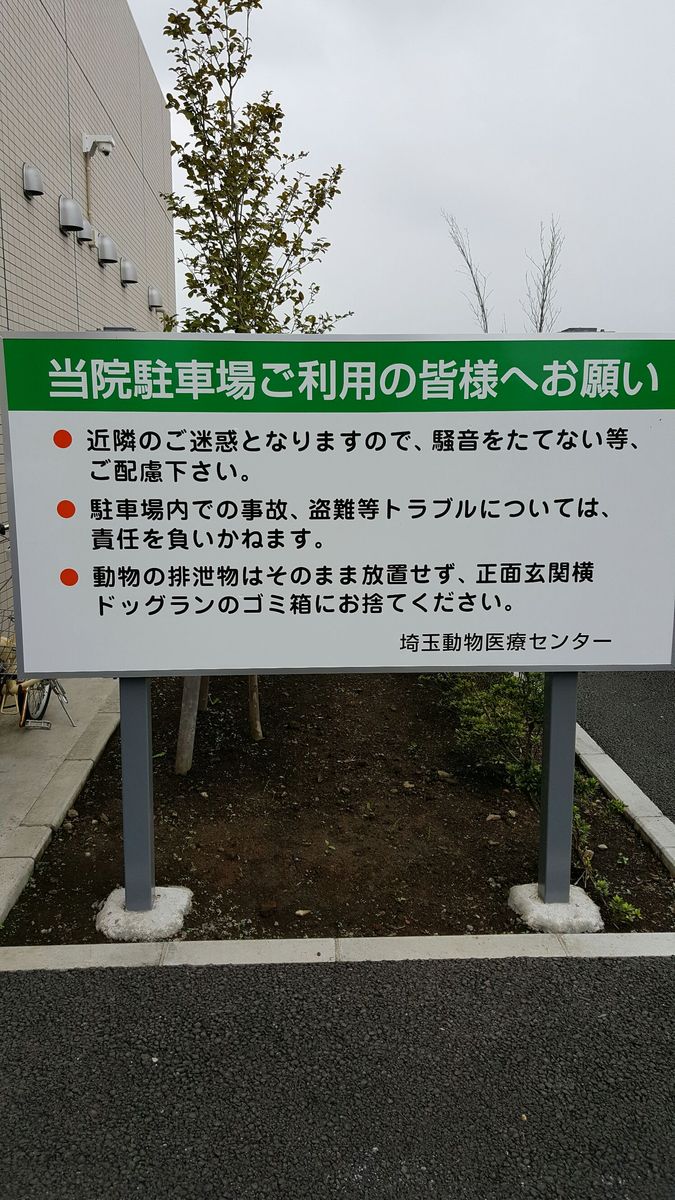

看板、カーブミラーを設置しました

こんにちは。

施設管理の中村です。

駐車場に看板とカーブミラーを設置しました。

また、入口横の芝生の所に水道とバケツ、ゴミ袋、ゴミ箱もございますので、

ご自由にお使いください。

第3回シニアセミナーを開催致しました

こんにちは、動物看護師の田村です。

9月7日に飼い主様向けの第3回シニアセミナーを開催致しました。

今回は「シニア犬の介護 シニア期を快適に過ごすために」というテーマでした。

過去二回のセミナーを合わせた内容で、シニア犬で起こる変化や、シニア期を快適にするための工夫、前回ご好評だった介護グッズの紹介をしました。

限られた時間ではありましたが、大切なことをお伝えできたかなと思います。

このセミナーで飼い主様からの「こんな介護をしたい」「この場合どうすればよいか」「我が家はこんな感じで介護している」「この介護グッズがおすすめ」など、直接お話しをすることが出来たので、実際の使用感などのご意見はとても私たちの勉強になりました。

介護などで何かお役に立てることがあればいつでも相談して下さい。

次回は「シニア犬の運動」についてのセミナーをやる予定です。

詳細が決まり次第、ホームページに記載いたしますので興味がありましたら、是非ご参加ください。

中秋の名月

こんにちは、看護師の斉藤です。

すっかり秋になり、残暑が厳しい反面、夜は冷え込むようになりつつあります。

日が暮れるのもだいぶ早くなりましたね。

さて、みなさんは『中秋の名月』というものをご存知ですか?

秋のすんだ夜空に浮かぶ満月で、今年は9月17日がそれに当たるようです。

散歩の折りなど、少し空を見上げてみてはいかがでしょうか?

ちなみにうちの子は月見より団子派です!

体調の変化に早く気が付くために

こんにちは。

獣医師の平林です。土曜日の腫瘍科で勤務をしています。

当院ではたくさんの患者さんの抗がん治療を行っています。

抗がん治療は、がんを抑える効果がある一方で、副作用への心配がつきものです。

副作用は、重く出てしまう子もいれば、ほとんどでない子もいて、程度は様々です。大切なことは、副作用がでてしまった時に、早く、適切な治療をしてあげることです。

今回は、体調の変化に早く気づくために、病院でとっている体制やご家族にご自宅で行っていただいていることについて、皆さんにご紹介をしたいと思います。

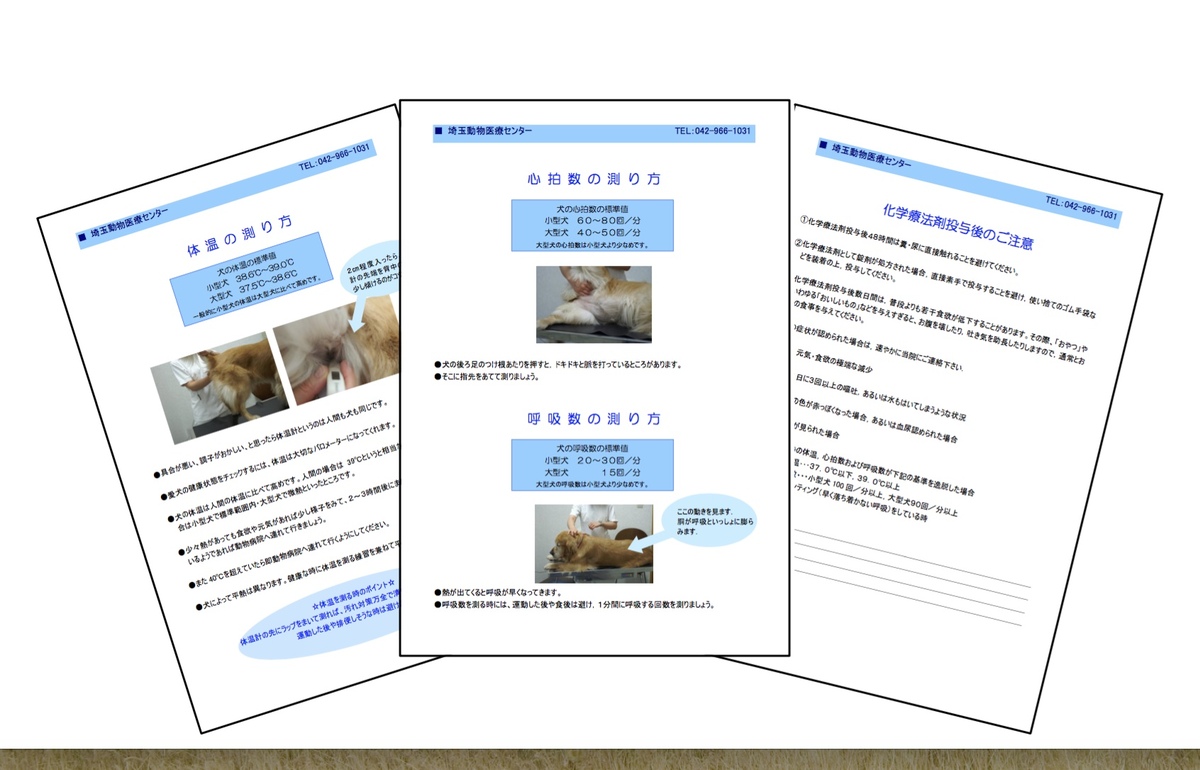

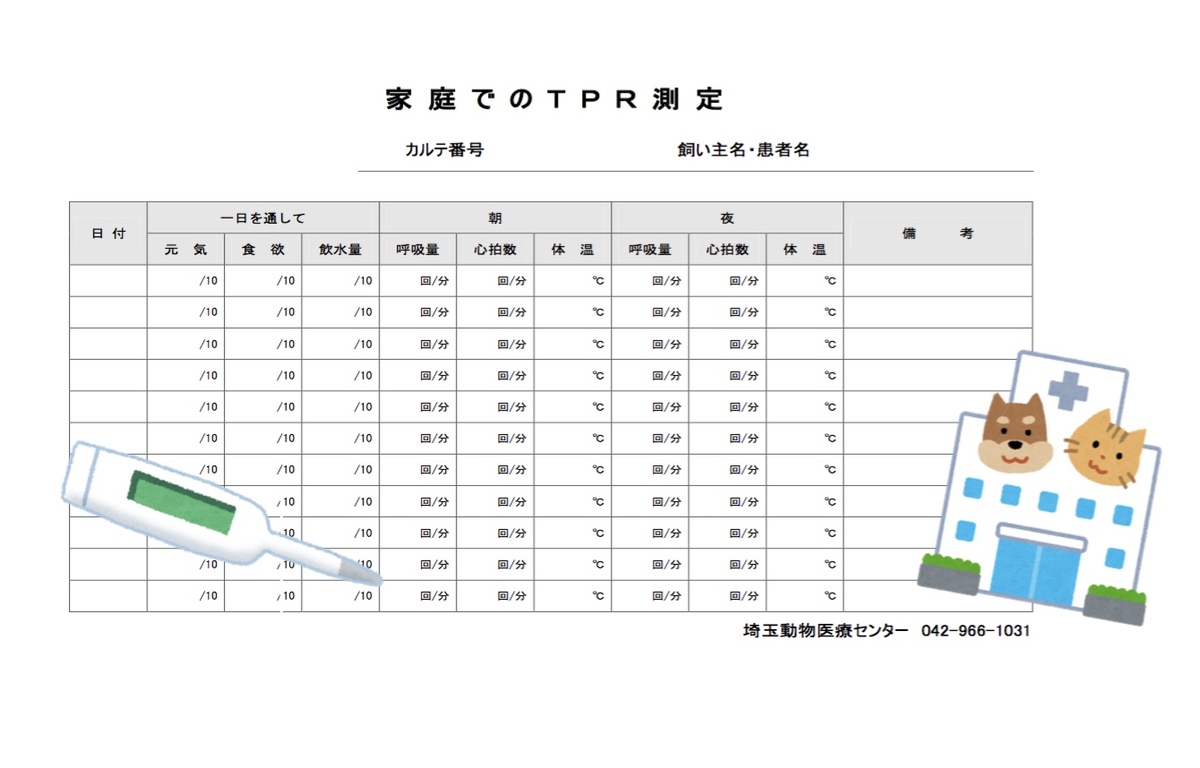

体調の変化は、元気、食欲、お水を飲む量、体温、心拍数、呼吸数、尿や便の状態でみていきます。

通院になる際には、ご家族にこのような紙をお渡しし、はかり方を一緒に練習します。

記録はこのような紙にしていただいています。

食欲があり、元気なのにいつもの体温よりも高め、午後になって急に高くなった、などということがあった場合、重大な副作用が隠れていることがあります。

朝晩、記録することで、体の変化に早く気づくことができます。

記録をしていくうちに、このお薬の時には、治療をして何日後にお腹がゆるくなるなどと、お薬の種類によってでてくる変化も見えてきます。

そうすると、その子の体質や治療薬に応じたサポートができるようになります。

患者さんとご家族に安心して治療を受けて頂けるよう、当院は24時間、スタッフが病院に常在しています。副作用に対する様々なお薬を常備し、急な体調変化に対応が出来るようにしています。

治療中はご心配なことが多いと思います。どんなことでもご相談ください。

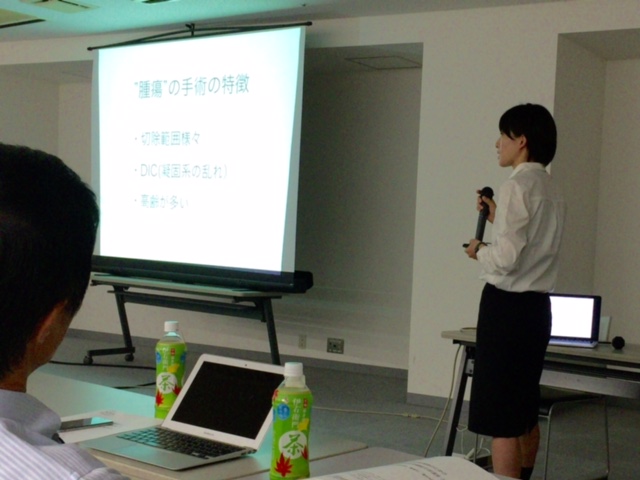

林宝・下田・藤澤でセミナーを行ってきました

こんにちは。

リハビリテーション科担当の藤澤です

先日の8月28日に、院長と下田先生と私の3人コラボで、

動物看護師協会で動物看護師さんむけに行っている、動物看護師のための周術期管理継続学習講座で講義を行ってきました

周術期というのは手術の前後の時期の事です。

会場は渋谷で12時スタートだったので、入間市駅で集合してみんなで向かいました

院長が特急レッドアローの切符を買ってくれましたので、特急の中で講義内容を最終チェック!

まずは院長からスタート

「腫瘍患者の周術期管理」というタイトルで、検査のポイントと栄養管理についてお話しました。

次に下田先生が「腫瘍に関する疼痛管理」のお話

緊張していたようですが、とってもわかりやすい講義でした

最後に私が「がん患者に対する周術期のリハビリテーション」というタイトルのお話です。

動画の操作があったので、私だけ座って行いました。

日曜日の昼間に渋谷に行くなんて、何年ぶりでしょう・・・という私達。

ちょっと道に迷いながら、人の多さにクラクラしながら頑張ってきました!

ダイエットがんばります!

はじめまして。

4月に入社しました、受付の橋本です。

先々週ワクチン接種のため我が家の愛猫ごもくを病院へ連れて行きました。

身体には何の異常もなかったのですが、体重が5.9㎏もありました。

3月にお家にやってきた時には5.2㎏でした。

獣医さんにはダイエットをしましょう、と言われていましました。

肥満は病気への危険性を高めます。

1週間に1度の体重測定をして、たくさん遊ぶことで、まずは500gの減量を目指します。

ダイエット宣言をしてからおもちゃを追加購入しました。

レーザーポインタに1番興味をそそられるようでした。

ふっくらしたからだもかわいいですが、健康には変えられません。

ダイエットがんばります!

クレートトレーニングについて

こんにちは。4月に入社しました看護師の田村です。

今回はクレートトレーニングについてお話します。

お家のワンちゃんはクレート(ケージ)に入っておとなしくしていますか?

クレートはワンちゃんにとって寝床や落ち着いて安らげる場所であってほしいと思っています。

入院やペットホテル、トリミングなどで動物病院などに預けることがあると思います。

知らない場所(ケージ)に入ってもワンワン吠え続けているとワンちゃんのストレスも溜まってしまいます。

こうならないために普段からケージに入ることに慣れてほしいと思っています。

ケージの大きさは、お座りをして天上に頭がつかない位の高さで少し歩いたり伏せができるくらいがちょうど良いです。

ケージに入って行くように誘導をします。

大好きなおもちゃやおやつを使ってみて下さい。

入って行く時に「ハウス」と言って合図を出します。その後、ご褒美としておやつをあげて下さい。

入ってすぐにくつろぐ子はなかなかいません。

ご飯をケージの中であげてみたり、おもちゃを入れてみたりして下さい。

ケージの中にマットや毛布など入れてあげても良いと思います。

慣れるまでは時間が必要なので、はじめはドアを開けたままにして、自由に出入りできるようにしてあげて下さい。

ドアを閉めても吠えずに良い子にしていたらご褒美をあげていっぱい褒めて下さい。

また、ケージの上に布などを掛けておくと目隠しになり、安心できる子もいます。

来客が来た時の吠え防止にもなりますので試してみて下さい。

高齢犬の食事

こんにちは、4月に入社した看護師の猪瀬です。

今回は高齢犬の食事についてお知らせしたいと思います。

わんちゃんが7歳を過ぎたら、一度食事を見直してみて下さい。

脂肪分が少なく、良質なたんぱく質の多いシニアフードへ少しずつ変えていくのがいいと言われています。

また、ドライフードは歯に負担をかけないようお湯でふやかしたり、食べないときは缶などを温めたものをあげてみて下さい。

台を使って食べやすい高さに食器を置いてみるのもいいかもしれません。

わんちゃんは高齢になると食が細くなってくることがあるので、手作りのフードをあげている方もいらっしゃると思います。

その際はネギ類や脂肪の多い肉、牛乳など与えてはいけない物に注意して作ってあげてみて下さい。