スタッフブログ

動物看護師の後藤が合格しました!

リハビリテーション科の藤澤です

リハビリテーション外来を受診されている皆様方にはおなじみの動物看護師の後藤が、

この度米国テネシー大学認定の「C.C.R.P.」犬のリハビリテーション施術者に合格しました!

この認定資格は、まだ日本で数十人しか取得していませんが、

後藤の合格をもって、当院には3人のC.C.R.P.が在籍している事になります。

(詳しくはこちらをクリックしてください )

・整形外科担当獣医師でありC.C.R.P.の福田

・リハビリテーションの専門職の理学療法士でありC.C.R.P.の藤澤

・そして動物看護師でC.C.R.P.の後藤

3人とも背景の職種が違いますので、視点が違います。

ですから色々な角度から患者さんを把握し、より安全で効果のあるリハビリテーションのご提供が可能になります。

病気やケガによる運動機能障害のほか、シニア動物の健康維持のための運動相談などなどお気軽にご相談ください。

超音波検査の毛刈りについて

超音波検査の毛刈りについて

こんにちは。獣医師の勝山です。じめじめした梅雨が終わり、いよいよ本格的に暑い夏になってきました。

私は四季の中で夏が一番好きですが、動物にとってはこの季節は過ごしにくい季節なので、以前のブログにもあったように熱中症には注意が必要ですね。

今回は夏とは全く関係ないですが、超音波検査について少しお話ししたいと思います。

私たちがわんちゃんねこちゃんを検査でお預かりするときに、「毛刈りをしてもいいですか?」とご家族に確認させていただくことがあります。

何のためかは超音波検査に関係があります。

超音波検査は、主にお腹や胸の中の臓器をみる検査です。

超音波が出る機械を体にあてます。

そうすると、機械から出た超音波は体の内臓に当たります。内臓に当たった超音波は、反射して再び機械に返ってきます。

返ってきた超音波から画像がつくられ、私たちは内臓のかたちや内部構造をみることができます。

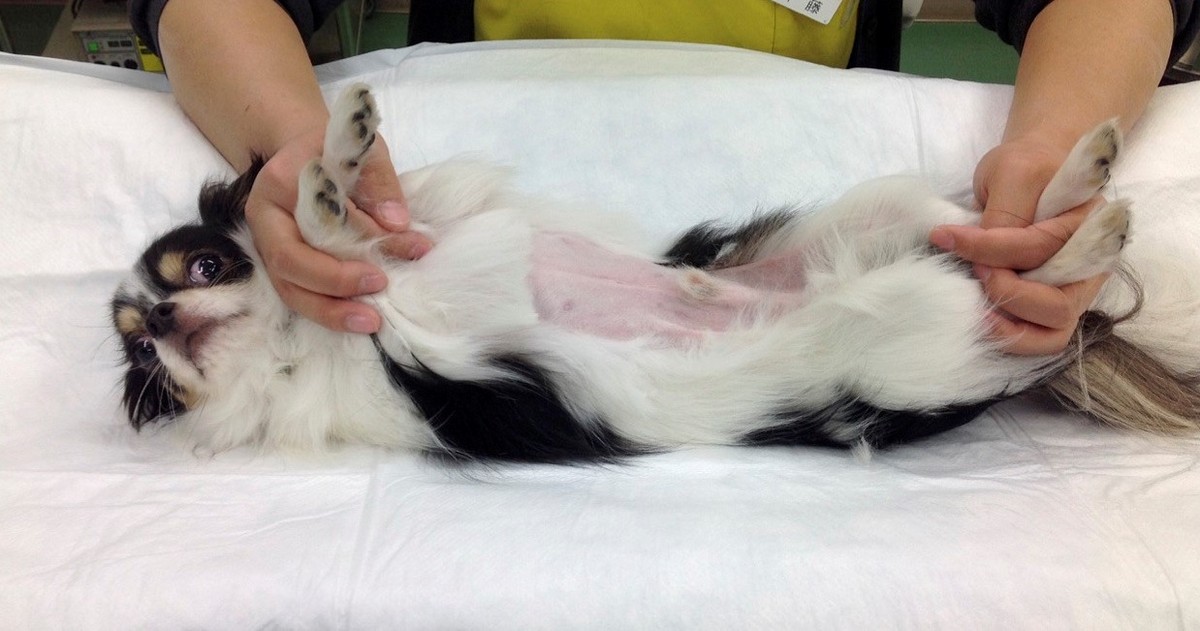

こんなふうに横になって検査をします

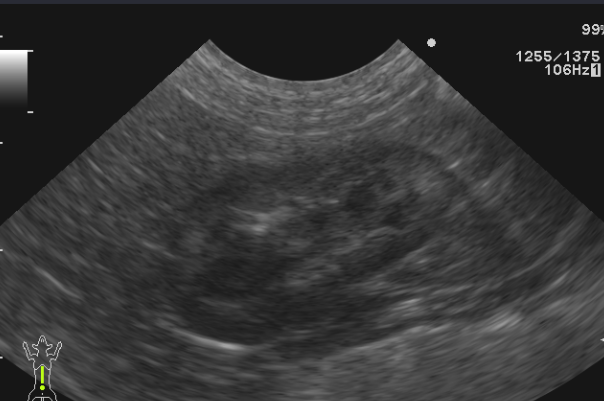

例えば腎臓だったらこんなかんじにうつります

超音波を当てるとき、皮膚にたくさんの毛が生えていると、毛が邪魔をして超音波が体にうまく通らず、臓器が見えにくくなります。

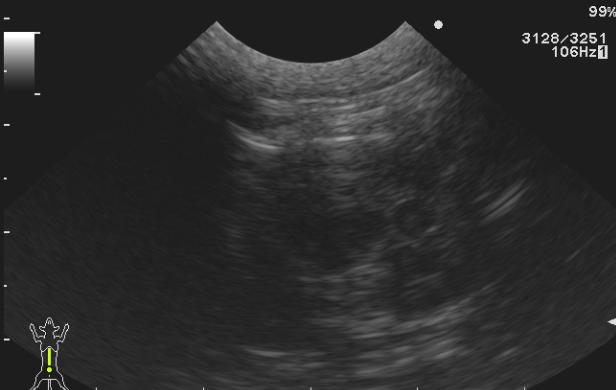

同じ腎臓をみています。毛が密に生えている動物だと非常にみにくくなります

そのため、より正確に検査を行うために毛刈りが必要なことが多いのです。

我が家のねこも超音波検査のとき毛を刈りました

お腹に毛がないとなんだか寂しい気もしますが、そんなに目立たないと思いませんか?

これにより正確な診断ができるので、是非ご協力をお願い致します。

グルーミングの時に使う道具

こんにちは、4月に入社しましたトリマーの生山です。

今回はトリミングの時に下準備といわれる、グルーミングの時に使う道具の紹介をしたいと思います。

◯爪切り

ギロチン型といわれる爪切りを主に使います。

爪が伸びすぎて巻いてしまっている子にはニッパー型を使います。

◯爪ヤスリ

切ったあとの爪は当たると痛いので丸くなるようにヤスリをかけます。

◯バリカン

足の裏、肛門、お腹には基本1㎜の刃を使います。

他にもたくさんの刃があります。

バリカンの本体と刃を付け替えながら使います。

◯鉗子

耳掃除の際に使います。

鉗子にコットンを巻いて綿棒の様にして使います。

他にもグルーミングの作業は、肛門腺絞りやブラッシングなどあります。

グルーミングはトリミングの作業の中で最も大切な作業です。

グルーミングを怠るとワンちゃんの健康に問題が出てきたり、グルーミングの作業を嫌がる様になってしまいます。

その様にならない為に定期的にグルーミングをしていくことが大切です。

そして、グルーミングを慣れていく為に最も大切な事は、家でワンちゃんとたくさん触れ合う事です。

人に触られる事に慣れている子は、グルーミングもとてもスムーズにストレスなく行う事ができます。

その為に、たくさんコミュニケーションをとり、たくさん触れ合い、たくさん遊んであげましょう!

私が飼っている2匹のテリアも、私がトリマーになって、今まで以上に触れ合う様になったら、グルーミングの作業を前よりもスムーズにできるようになりました♪

お家のわんちゃんねこちゃんや、まわりに少しぽっちゃりしている子はいませんか?

みなさんこんにちは。4月に入社した看護師の佐藤です。

今回は、

私はボクサー犬を2匹飼っているのですが、実は少し前まで1匹が太っていました!!! 病院に行っても、 丸いのも可愛いですが、 それまでは同居の2匹で喧嘩も多くあったのが減り、 おうちの子の体重・ 1枚目の白いボクサーのお腹‥パンパンです‥2枚目は体重が落ち

供血犬デレクのお話

こんにちは。看護師の森下です。

7月に入り、むし暑い日が多くなってきました。みなさん体調を崩したりはしてませんか?

今回は供血犬デレクのお話をしようと思います。

今までもブログで数回紹介してきましたが、デレクは当院の供血犬として活躍中のロットワイラーの男の子です。

供血の出番がないときは私の家で過ごしています。

今年の2月で2歳になりました。

体重は60キロになり、すっかり大きく育ちました。

でも相変わらず、気分は子犬。テンションが高くなると、周りを気にせず大はしゃぎ…。

狭い家なので狭いサークルの中にいますが、気にせず大はしゃぎです。

サークルごと移動して、近くにある家具を壊してみたり、サークルを壊してみたり。デレクが来てから、現在のサークルは3個目です。

いつまでも子犬の気分のままのデレクですが最近はブームがあるようです。

毎朝、私が起床するとデレクも動き始めます。

我が家には10歳になる猫もいるのですが、猫も動き始めます。

そしてデレクは自分のサークルの前を通る猫を見て、遊びたそうにします。

しかし猫は無視をします。

しばらくすると、サークルから1メートルほど離れた所に猫が座り始めます。

デレクには決して届かない位置です。

デレクも座り始めます。そして30分ほど、にらめっこが続きます。

私はそのまま出勤の時間になるため、その後はわかりませんが、この行動ほぼ毎日やっています。

おそらくお互いに楽しんでいて、実は仲良しなのかもしれません。

そしてもうひとつのブームは、仰向けで寝ることです。

子犬のときからよくやっていて、今でも仰向けで寝るのが好きなようです。

すっかり熟睡している証拠なんだなと思っています。

そんなデレクは病院には定期的に供血で来たり、ワクチン等の予防で来ていることがあります。

見かけたときはぜひ声をかけてあげてください。

整形外科を受診する動物について

整形外科担当の獣医師の福田です。

整形外科を受診する動物は関節疾患や骨折により”痛み”があります。

大抵の場合手術やお薬での治療により痛みが緩和されると動物は元気になり、活発になっていきます。

しかし、手術や治療をしてすぐに元の生活に戻れるわけではありません。

人の場合で考えていただければよくわかると思うのですが、しばらくは松葉杖をついたり、ギブスをしたり、サポーターをつけたりします。

これは動物も同様で、身体の組織が修復し安定するまでにはどんな治療をしても時間薬が必要となり、治るまでは無理をせず安静にする必要があります。

しかし動物は人と違い、自分で安静にしたり使い過ぎないようにコントロールすることができません。

痛みが取れたらすぐに走ろうとしますし、跳びはねることもします。

つまり、ご家族が動物が安静にできる環境を作り、安静にできるようにコントロールしなければ動物は自分では大人しくすることはないのです。

いつも私達は手術を受ける患者様にお話することは、手術と同じくらいこの術後の安静が重要であるということです。

動物を安静にすることは簡単ではありません。

よく動物をケージに入れておくとずっと鳴いていて可哀想とおっしゃる方がいらっしゃいます。

しかし全く可哀想ではありません。

上手く行かなければまた手術が必要になるかもしれないし、100点満点の結果が得られないかもしれません。

それは動物にとってハッピーなことでしょうか?

動物は自分の状況を理解できていませんし、私達の言葉は通じません。

動物の治療にはまずご家族の意識を変えていただくことが重要です。

ご家族がこの子のためにやっているんだという確信を持たないと、動物もいつまでも諦めずに訴えるでしょう。

そして本来は、ケージの中に入る習慣を普段からつけることです。

慣れていればこのような怪我をした時だけでなく、ホテルに泊まる場合などにも動物のストレスは少なくなります。

人と同様、可愛がるだけが動物を愛することではありません。

動物との生活をより良いものにするために是非一度そのようなことも考えて普段の生活を送ってみてください。

猫ちゃんの食器について

初めまして、

4月に入社した動物看護師の田中です。

本日は猫ちゃんの食器についてお話しします。

みなさんの猫ちゃんはどんな食器でごはんを食べていますか?

猫ちゃんはタイプによって食器の素材(陶器、ステンレス、プラスチック)や形状が変わってくると思います。

ごはんの食いつきが悪い、食が細いなどといった猫ちゃんと暮らしているご家族は、ごはんを変えるだけでなく食器の素材を工夫してみてはいかがでしょうか。

私の家の猫ちゃんは、食器を変えてからごはんの食べこぼしが無くなりました!

そして食器の位置を高くする事で楽な姿勢でご飯を食べられるようになりました。

食器の位置を高くする事で吐き戻しを軽減したり、高齢の猫ちゃんでは関節の負担の軽減にもつながります。

ぜひ、お家の猫ちゃんに合った食器を探してみてください。

写真は、ごはんを食べて毛づくろい中の我が家のメルちゃんです。

ワンちゃんの歯周病と歯ブラシ

こんにちは、獣医師の徳山です。

本日はワンちゃんの歯周病と歯ブラシについてお話したいと思います。

老齢のワンちゃんのほとんどが歯周病を持っていると言われています。

その最大の理由は歯みがきをしていないことです。食べ物を食べたりするとその食べカスなどが歯に残って(歯垢といいます)細菌が付着します、そこに細菌がくっついて3〜5日ほどすると歯石になります。

歯石は軽石のようなもので表面は凸凹なのでまた歯垢が付きやすくなります。

これが繰り返されて歯石が大きくなっていき歯周ポケット(歯と歯肉の間の溝)の中にまで入っていくと、歯肉炎や歯周病が起きてしまいます。

歯周病がひどくなると歯槽膿漏のような状態になって歯がグラグラしてしまいます。

また、歯周病を放置すると鼻、眼、心臓、肝臓、腎臓に悪い影響を及ぼすことがあり、歯が悪くなるだけでなく全身的な健康状態を悪くすることがあります。

ワンちゃんの歯周病の一番の予防法は歯ブラシによる歯みがきです。

歯垢が歯石になる前に歯周ポケットも含めて歯ブラシでしっかり落としてあげることが大切です。

すでに歯石になっているものを落とすにはスケーリング(歯石落とし)が必要になり、ご自宅ではできない範囲になってきます。

また歯石をしっかり落としてあげるために麻酔が必要になってきますので獣医師にご相談ください。

今後、具体的な歯ブラシのやり方などをアップしていきたいと思っております。

下の写真は僕のワンちゃんが歯みがきしているところです。とてもお利口さんです!

モニター面会について

受付の高橋です。

今回は、新病院でのモニターによる面会についてご紹介いたします。

以前のスタッフブログでもご紹介しましたが、入院中に安静が必要であったり、直接会うと興奮してしまう様な場合に、モニターで映像を見ていただくことがあります。

犬舎前にカメラを置き、それに映ったリアルタイムの映像をモニターで見ていただく方法です。

移転前の病院では受付カウンターにモニターが置いてあり、飼い主様にはその前に立って映像を見ていただくか、少し離れた椅子に座って見ていただくという形でした。

場所も狭く、時折前を横切るスタッフもいて、落ち着いて見ることができなかったと思います。

新病院ではモニターは別の部屋へ移動し、飼い主様にはその部屋で座ってゆっくりと映像を見ていただけるようになりました。

「動物が帰りたがってしまうので...」と、モニターでの面会を希望される飼い主様もいらっしゃいます。

直接の面会ではなく、モニターをご希望の場合は受付スタッフにお申し付けください。

最後に、

面会時間についてのご質問を多くいただきますが、外来の診察時間中になります。

受付時間は、am10:00~11:00,pm16:00~18:30です。

治療中であったり、すぐ準備できるスタッフがいない場合は、お待たせしてしまうこともあります。

ご迷惑をお掛けして申し訳ありませんが、ご理解の程、よろしくお願いいたします。

つばめが子育てしています。

リハビリテーション担当の藤澤です

実は・・・病院正面玄関に向かって右手(駐車場側)の柱のあたりで、つばめが子育てしています。

ご来院の折にはつばめの落とし物にご注意ください。

お家でできるワンちゃんのブラッシング

はじめまして、

4月に入社いたしましたトリマーの門沢です。

入社して早2ヶ月、だんだん慣れてきましたがまだまだわからないことがたくさんありますので、これからも勉強していきたいです。

今回は【お家でできるワンちゃんのブラッシング】をご紹介させていただきます!!

毛玉ができる前にスキンシップとして、ワンちゃんとのコミュニケーションの時間にブラッシングをしてあげてみてください!

☆用意するもの

・スリッカーブラシ(ソフト)

・コーム

・ブラッシングスプレー

☆始める前に…

皮膚の厚さは体の部位によって少しずつ違いますが、

人間の場合は約1.5~4mm程度(表皮+真皮)とされるのに対し、ワンちゃんはその3分の1~5分の1くらいの厚さしかないのです。

とても薄いので毛玉がある場合や皮膚に異変があるときは決して無理をせず、病院に相談してください。

☆持ち方

・スリッカー

親指、人差し指、中指の三本で力が入らないように、優しくもちます。

このときスリッカーのトゲトゲの方に人差し指、中指が銀色の方に親指がくるよう持ちます。

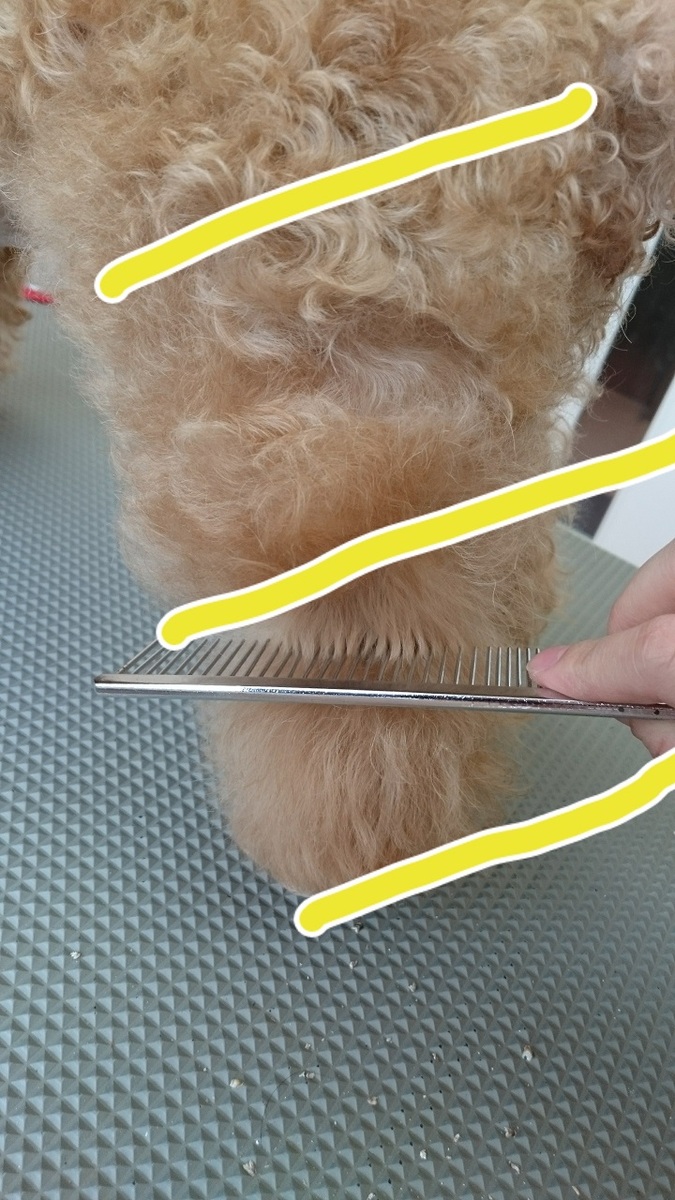

・コーム

親指、人差し指、中指で優しくもちます

☆やり方

ある程度の台の上で行います。

毛並みにならって、下から(毛先から)とかします。

まず、毛をわけて皮膚の確認をします。

今回の写真はプードルですがダックスや柴など他の犬種でも皮膚の確認は必ずしてください。

ブラッシングするところにブラッシングスプレーを遠くから吹きかけます

表面が湿っぽいくらいで大丈夫です

静電気を防いだり摩擦の軽減をしてくれます。

そして、使うのはスリッカー。

この部分を使うイメージです↓↓

皮膚に当たらないように叩くように毛をほぐしていく感じです!

引っ張ったら痛いので、引っかかるようならそこで優しく叩くように何度かスリッカーを動かしてみてください。

初めての場合は力加減をご自分の腕の内側あたりで試してみてください。

スリッカーが引っかかることなく通ったら、その部分をコームでとかします

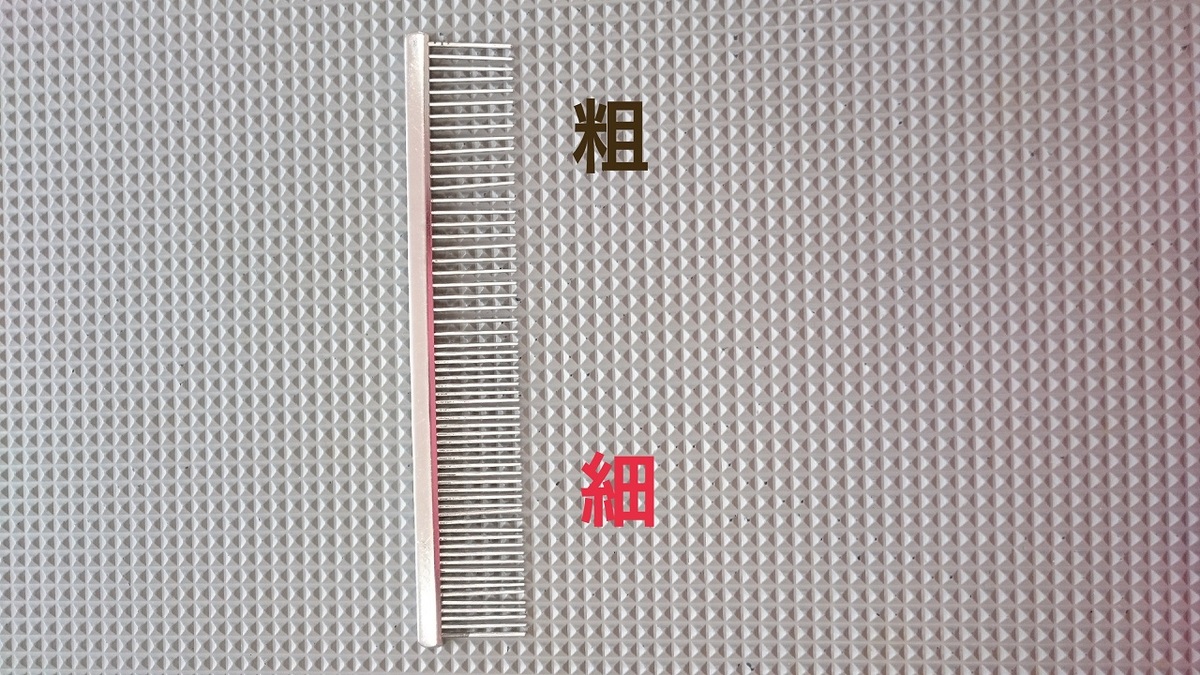

(粗め→細め)

皮膚に対して直角に当てて優しくおろします。引っかかりがなくコームが通ったらOKです!

次にその少し上の毛をわけて繰り返していきます

左足…after 右足…before

同じように全身ブラッシングしてあげてください

お耳は特に皮膚が薄いので無理はしないでくださいね

☆ワンちゃんへ

頑張ってくれたご褒美に誉めてあげてください!

おやつをあげたりするのも最高のご褒美ですね!

ブラッシングをする

↓

ご褒美がもらえる

するとワンちゃんもストレスなく、ブラッシングを好きになってくれると思います‼

☆最後に…

毎日行うのが理想的ですが、一日おき、三日に1度、いや1週に1度でも効果があると思います。

ワンちゃんとの時間をこのように過ごしてみるのもいかがでしょうか?

文章だとなかなか伝わりづらいですね、わからないことなど

お気軽に当院のトリマーまでお声かけください。

気温の変化にご注意

こんにちは。 動物看護師の佐藤です。

最近暑くなったり寒くなったりする日々で、体調を崩される方も多いのではないでしょうか。

当院のスタッフも体調を崩すスタッフがいまして、気温の変化に気をつける毎日です。

そして、気温の変化に気をつけるのは私達だけではなく動物達も同じです。

特にこれからはワンちゃん・ネコちゃんの苦手な暑い季節がやってきます。

すでに入院室やペットホテルのお部屋では冷房をつけて室温の調節をしております。

見回りをしておりますと、寒い季節に比べてお水の減りが早く感じます。

お散歩に出してあげる時にはアスファルトが熱くなっていないか、よく注意しています。

アスファルトの上にしゃがんで見るとむっわとした熱気を感じます。

ワンちゃんの背の高さが、私 達がしゃがんだ時の高さとほぼ同じ位だとすると、私達が思っている以上に暑さを感じているの かもしれません。

お家でお留守番する時、車に乗せてあげる時にも、今日は暑くなるかな? お水はたりているか? 涼しい退避場所があるかな? と気にして見てあげて下さい。

私の家の猫ちゃんで板の間で涼む遙菜です。

うさぎには歯の病気が多いことご存知ですか?

こんにちは、獣医師の豊原です。

皆さんは何の動物を飼われていますか?

我が家では現在、犬とうさぎとインコが一緒に暮らしています。

当院は犬猫の患者さんが多いですが、うさぎの患者さんもいらっしゃいます。

そこで今日はうさぎの話をさせていただきます。

うさぎには歯の病気が多いことご存知ですか?

うさぎの歯は犬猫とは異なり、歯が一生伸び続けることが特徴です。

常に生え続ける歯と書いて「常生歯」といいます。

うさぎは草食動物なので野生では硬い草などを

奥歯ですりつぶして咀嚼し消化しています。

その際に歯も一緒にすり減るので、正常なうさぎでは

歯が伸びすぎてしまうことはありません。

飼育環境下でも適切な牧草などを与えていれば歯がすり減るので

歯が伸びすぎてしまうことは少ないです。

しかし柔らかいペレットや野菜ばかりを食べていると、

歯がうまくすり減らず歯が伸び過ぎてきてしまいます。

この状態を「不正咬合」といいます。

不正咬合になってしまうと歯が曲がった方向に伸び続けてしまい

曲がった歯が邪魔をして、食べ物をうまく食べられなくなったり

曲がった歯が口腔内に刺さってしまったりします。

このような状態になってしまったうさぎさんは

動物病院で定期的に歯のトリミングをしないといけなくなります。

一度不正咬合になってしまうと元に戻らないことが多いので

うさぎさんは普段から食事の内容に気を付けることが非常に大切です。

不正咬合の予防としては牧草をたくさん食べるようにして

ペレットを与えすぎないことが大切です。

採血について

こんにちは、動物看護師の渡部です。

今回は採血についてお話します。

血液検査するにあたって必要なのが採血です。

ですが、ワンちゃんや猫ちゃんは人間のようにじっとしていてくれるわけではありません。

そこで必要となってくるのが保定です。

動物看護師にとって保定は基本的な看護技術です。

そこで一般的な採血の保定法を紹介します。

外側伏在静脈(後ろ足の足首辺り)からの採血の場合

ワンちゃんは基本的にこの血管から採血します。

小型犬ではこのように抱っこした形で、膝が曲がらないようにしっかりと保定をします。

大型犬は台の上など大人しくできる場所で行います。

横に寝かせたり2人で保定をしたりする場合もあります。

橈側皮静脈(前足の前側辺り)からの採血の場合

この血管から採血することは少ないのですが、ワンちゃんも猫ちゃんも点滴を流す際にはこの血管を使用します。

ダックスなどの足の短い子たちはなかなか難しいのですが、肘を曲げないようにしっかりと保定をします。

大腿静脈(後ろ足の内股辺り)からの採血の場合

猫ちゃんは主にこの血管を使用します。

猫ちゃんは体が柔らかいので足を曲げたり、動かないようにしっかりと保定をします。

実際に採血しているところです。

毛をかき分けたところに青く浮き出ているのが血管です。

頸静脈(頸の前側に左右2本)からの採血の場合

ワンちゃんも猫ちゃんも使用する血管です。

紹介した中で1番太い血管なのでたくさん血が必要な時などに使用します。

以上の4種類の血管が採血の際によく使用する血管です。

保定法は使用する血管や、ワンちゃん、猫ちゃんの体格、そして性格によっても異なってきます。

大切なことは採血が安全に、スムーズに行えるようにすることです。

そのためには保定をする際にワンちゃんや猫ちゃんに声掛けも同時に行います。

優しく名前を呼んだり褒めてあげたり、まるで赤ちゃんをあやしているみたいです。

採血が終わった後もしっかり褒めてあげます。

採血されることが嫌いにならないように褒めることはすごく大切なことです。

ご家族の方も採血後はしっかりとたくさん褒めてあげてくださいね。

お年寄りのねこちゃんのトイレの工夫

こんにちは。

腫瘍科を担当しています院長の林宝です。

今日は腫瘍科の観点からねこのトイレについての事を書きたいと思います。

当施設の腫瘍科には、がんと闘うために抗がん治療を行っている動物が大勢います。

抗がん剤は、そのお薬の種類によって様々な副作用が問題となります。

その中でシクロフォスファミドという抗がん剤で一番注意しなければいけないのが出血性膀胱炎です。

この膀胱炎の予防で最も大切なのが抗がん剤投与後におしっこを我慢させないという事なのです。

ワンちゃんは、頻繁におトイレに連れて行ったり、お散歩に行ったりという事である程度予防が可能です。

しかし、猫ちゃんは結構難しい側面があります。

トイレが汚れていたり、トイレに入りにくかったりという事があると我慢してしまいます。

特にお年寄りの猫ちゃんは、ご家族が気づいていないレベルでも膝や股関節が痛い、あるいは足腰が弱っている事でトイレに行く事をついつい我慢してしまう事があるようです。

抗がん治療の有無にかかわらず排尿を我慢する事は動物にとっていい事はありません。

ご自宅でできる努力と工夫としてトイレをなるべく清潔に保ってあげる事とトイレの形や入りやすさを見直してあげる事をおすすめします。

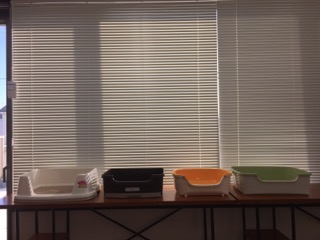

市販されているトイレの入り口を比べてみると結構違う事がわかります。

写真の一番左端のトイレは犬用ですが、砂が飛び散るのが大変ですが、高齢の猫ちゃんにとってはこの方が優しいかもしれません 。

狂犬病の予防

こんにちは、看護師の富沢です。

4月に入って環境が変わった方も多いのではないでしょうか⁇

当院でもスタッフが増え、とてもにぎやかになりました‼︎

さて今日は狂犬病についてお話ししたいと思います。わんちゃんを飼っているみなさんの手元にも、ハガキが届いている頃ではないでしょうか?

そもそも狂犬病とはどんな病気なのでしょう?

狂犬病とは哺乳類に感染する病気で、咬傷(噛みつかれた傷が原因)により伝染します。

発症してしまうと死亡率が100%ととても怖い病気で、発症後の治療法がありません。

しかし、年に一度予防のワクチンをうつことで防ぐ事ができます!

日本では1957年以降発生してはいませんが、これからも起こらないとは限らないのできちんと予防してあげましょう。

新緑の季節

こんにちは。

受付の安井です。

暖かい日が続いています。

もうすぐ新緑の季節、ワンちゃんとのお散歩もとても心地良い季節ですね。

皆さんはどの様なところでお散歩していますか?

いつも土の上を走り回らせてあげたいですが現状は難しく、どうしてもコンクリートの上を歩くだけになってしまいますね。

当院の出入口の横にはちょっとした芝生のスペースがあります。

走り回るのは難しいですが、ほっとひと息つける場所となっております。

水道やゴミ箱も完備していますので是非ご利用ください。

我が家の猫が病気になりました

こんにちは、受付の神宮です。

先日お花見に行きました。天気は曇りでしたが満開の桜が素晴らしかったです。

さて、私事ですが我が家の愛猫が病気になりました。最初は何がどうと言うわけではなく、なんとなく元気が無いような気がする…でした。

次にお水をよく飲み出し、排尿時にポチッとしたちょっとの血が砂につくようになりました。

検査の結果、多飲は慢性腎疾患、血尿は結石によるものでした。

まずはフードを療法食に変えました。

トイレはシステムトイレにし、シートは専用のものではなく犬用のおしっこシートにし、結石が尿道を塞いでいないか毎日尿の量や色をチェックしています。

今は元気にしていますが今後も体調管理はしっかり続けていきたいと思います。

愛猫愛犬の様子がいつもと違ったり何か変だとか、異変を感じたら健康チェックをしてあげてくださいね。

飼い主様と大切なご家族のより良い生活が長く送れるますように

「シニア犬の介護」をテーマに、第2回シニアセミナーを開催致しました

こんにちは、看護師の久松です

3月20日に「シニア犬の介護」をテーマに、第2回シニアセミナーを開催致しました。

今回も多くの方に参加して頂きました。

シニア犬の介護に大切な、食事・排泄・入浴・環境整備のポイントをお話ししました。

そして、今回は特別にPEPPYさんに介護グッズをお借りしたり、院内で使っているグッズを展示した、特別介護ブースを用意しました。

実際に、商品に触って確認できる機会は少ないので皆様に好評でした!

次回は「シニア犬のアンチエイジング」について運動を中心としたセミナーを行う予定です。

シニア期を長く元気に過ごすために、ご家族の皆さんがご自宅でできるマッサージ・ストレッチ・遊びなどを紹介したいと思っています。

詳細はまだ未定ですので、決まり次第またブログなどでお知らせしたいと思います。

次回もたくさんのかたのご参加をお待ちしています。

平衡感覚について

こんにちは.獣医師の鵜飼です.

2016年になり,早くも2ヶ月が経ちましたね.

みなさんは今年の抱負は立てていますか.

私はいろいろと考えましたが,今年の抱負は,『英語力を上げて字幕無しで洋画を見れるようにする!』にしました.

なかば願望ですが…

さて,本日は神経症状の一つである,「平衡(へいこう)感覚」についてお話したいと思います.

そもそも平衡感覚とは何でしょう?

答えは,日常生活で身体のバランスや姿勢を調整する働きのことです.

この感覚が障害を受けると,まっすぐ歩けなかったり,眼が回ったりします.

平衡感覚は以下の3つの感覚が協力して働いています.

- 皮膚感覚

- 視覚

- 前庭系

上記の3つのうち,どれか1つが欠けるだけで,平衡感覚障害,つまりからだのバランスがうまくとれないといった症状が認められます.

皮膚感覚:私たち人も犬・猫も通常は触覚から,空間を認知しています.つまり,空間の中で自分の手足・身体がどこにあるのかを無意識に把握します.

視覚:眼で見ることで,空間の上下左右前後などを理解しています.視覚の低下によって,ふらつきやからだのバランスが取れなくなります.例えば,目隠しして歩いた時など.

前庭系:名前が専門的で難しいので,聞き慣れない人も多いと思いますが,耳の中にある三半規管の機能です.同様に身体のバランスや動きの変化を脳に伝えます.

では,よく遭遇するもので,例をあげてみます.

まずは人で・・・船酔いの状態.

・船上での慣れない環境(連続的な揺れや振動など)で,③三半規管がうまく働かなくなっています.

この時多くの人が,横になり船と体を密着させて,①皮膚からの平衡感覚を増やします.つまり①と②で③の分を補おうとしてます.

次はワンちゃんで・・・老齢犬に起こる,特発性前庭障害と言われる病気

・急に三半規管の機能が低下する病気です.船酔いの時と同じで,身体を出来るだけ床に付けて,じっと動かないことが多いですね.これも③前庭系機能を補っています.

**こんな時に注意して欲しいこと**

急にワンちゃんを抱っこして持ち上げると,①皮膚感覚の補助が取り除かれてしまい,平衡感覚が低下して,大パニックになってしまいます.

→対処法:からだを出来るだけワンちゃんに接して抱っこしてみてください.

少し専門的で難しい話でしたね.この感覚は私達も持ち合わせており,大事な機能ですので,頭のどこかに入れておいてもいいかもしれません.

何か気になることがあれば,何でも構いませんので,いつでも相談してくださいね.