スタッフブログ

移転と院長のはなし

こんにちは。獣医師の平林です。

4月6日より新病院での診療が始まりました。

前日の内覧会では、大勢の皆様にご覧いただき、沢山のお言葉を頂きました。

本当にありがとうございました。

今回は移転の裏話です。

移転の話は2年ほど前からあがりました。

総合診療科に始まり、各専門診療が徐々に充実するなか、診療スペースの拡大が求められるようになってきました。

皆様にお待ちいただく待合室の広さ、診察室、入院室、手術室などが足りなくなってきました。

検査機器も様々なものが入りましたが、手狭になってきてしまったのです。

動物や皆様をなるべくお待たせすることのないように、安心してよりよい診療を受けていただけるように、この思いが移転のきっかけです。

病院は、安全で、利用しやすいようにたくさんの工夫がなされています。

院長、石川先生をはじめ、スタッフ、業者さんのアイディアが詰まっています。

病院1階は中央に広いスペースがあり、そこで処置や様々な検査ができるようになっています。

動物の移動の負担は少なく、スタッフ同士の連携もスムーズにできるようになりました。

セミナー室やスタッフルームは2階にあり、各々十分な広さがあります。勉強や体力回復もこれで快適です。

スタッフルームの一区画には動物部屋があり、院内やスタッフの動物の遊び部屋も造ってもらいました。

動物、ご家族の皆様、スタッフ、皆を想った病院となりました。

新病院での診療が始まる前に、院長から話がありました。

埼玉動物医療センターの生い立ちと院長の思いについてです。

埼玉動物医療センターの大元である林宝どうぶつ病院は一間から始まり、365日24時間、はじめは、獣医師は院長一人で診療をしていたそうです。

地域貢献を念頭におきながら、受け入れは広く、検査を自身の病院で行うことで早期治療ができるように、これが埼玉動物医療センターへ発展した背景でした。

刺激を受ける内容でした。

院長からメッセージを受け取り、埼玉動物医療センターの一員として、獣医療に貢献できたらなぁ、と思いました。

これからも、埼玉動物医療センターをどうぞよろしくお願いします。

☆おまけ☆

引っ越しは大騒動でした。

院長も院長室を片付けました。

かるまちゃんとりゅうくんも車でお引っ越しです。

じゃこたくんはカートでお引っ越しです。 (うそです)

院長からメッセージを聞いているところです。

埼玉動物医療センターはここから始まりました。

今後とも、どうぞよろしくお願いします。

新病院の内覧会やってます!

こんにちは!

リハビリテーション科の藤澤です。

今日は新病院の内覧会です。

午前中はご家族の皆様向けの内覧会ですが、小雨が降る中、たくさんの方々がお越しくださっています!!

お花もたくさん届いています。ありがとうございます!

なかなか見ることが出来ない、動物病院のいろいろな場所を見て頂いています。

ご覧いただくことで、ご家族により安心して診療を受けて頂けると嬉しいです。

みなさん興味津々!

獣医師のユニフォームの色も変わりました

院長も今日はスーツです!

元スタッフが内覧会に赤ちゃん連れてきてくれました

神経科の金園先生と、整形外科の福田先生、鵜飼先生で歓談中

引っ越します!!

動物看護師の斉藤です

ご存知の方も多いとは思いますが、埼玉動物医療センターはこの春、移転します!

場所は 埼玉県入間市狭山台118 です

入間インターチェンジが近くなったので遠くからの患者さんは来やすくなったかな?と思います

日々の診療の合間に少しずつ引越作業していますが、3月30日の午後から少しお休みを頂きます

「ぼくは袋に入ってるから、優しく運んでね」

「僕の荷物は僕が持つよー」

4月6日から新病院での診療が始まります

4月5日の午前中は飼い主様向けの内覧会も開催しております!

「みんな、見に来てね♪」

トリミング

トリマーの川口です。

今回は、シーズー犬のソラちゃんを紹介します。

ソラちゃんは子犬の頃から病院に通ってきてくれているので、トリミング室までの道順をバッチリ覚えています。

いつもお預かりすると、まっすぐトリミング室まで行って、ドアが開くのを待ってます。

シャンプー中のソラちゃんです。

足先をバリカンでツルツルにしたり、

耳を三角にカットしたり、シーズーは色々なカットがあるのでおもしろいですね!

トリミング終了後のソラちゃん、ニッコリ笑顔です。耳を短くすると幼い印象になりますね。

病院移転のため、トリミングは3月30日(月)~4月10日(金)までお休みさせていただきます。

ご迷惑をおかけしますが、新病院でもよろしくお願い致します。

犬の避妊手術・胃固定手術

こんにちは。獣医師の勝山です。

先日、一歳になるスタッフの愛犬、ゴールデンレトリバーの里芋(りいも)ちゃんの避妊手術を行いました。同時に“胃固定術”を行いました。

避妊手術はみなさんご存知かと思いますが、将来的に子宮や卵巣の病気を防いだり、望まない妊娠を防いだりする為に行います。

では、“胃固定術”は何の為に行うのでしょう?

実は、“胃捻転−胃拡張症候群”という病気を防ぐ為に行います。

胃捻転−胃拡張症候群とは...

急に胃がねじれて胃にガスがたまってしまうことで、命にかかわる怖い病気です。

どんな症状がでるかというと、

・食後に徐々にお腹がふくらんできた

・何回も吐こうとするけど何も吐く事ができない

・お腹が膨らんでぐったりしている

などです。

この病気の原因は不明とされていますが、大型犬で非常に多く、ごはんを一気に食べたり、ごはん直後の急激な運動をするとなりやすいといわれています。

治療には手術が必要ですが、残念ながら手術を行っても助けてあげられないケースもあります。

そのため当院では、この病気の予防として、大型犬の避妊手術や去勢手術などを行う際、胃固定術(胃がねじれないように胃と腹壁をくっつける手術)を行う事をお勧めしています。

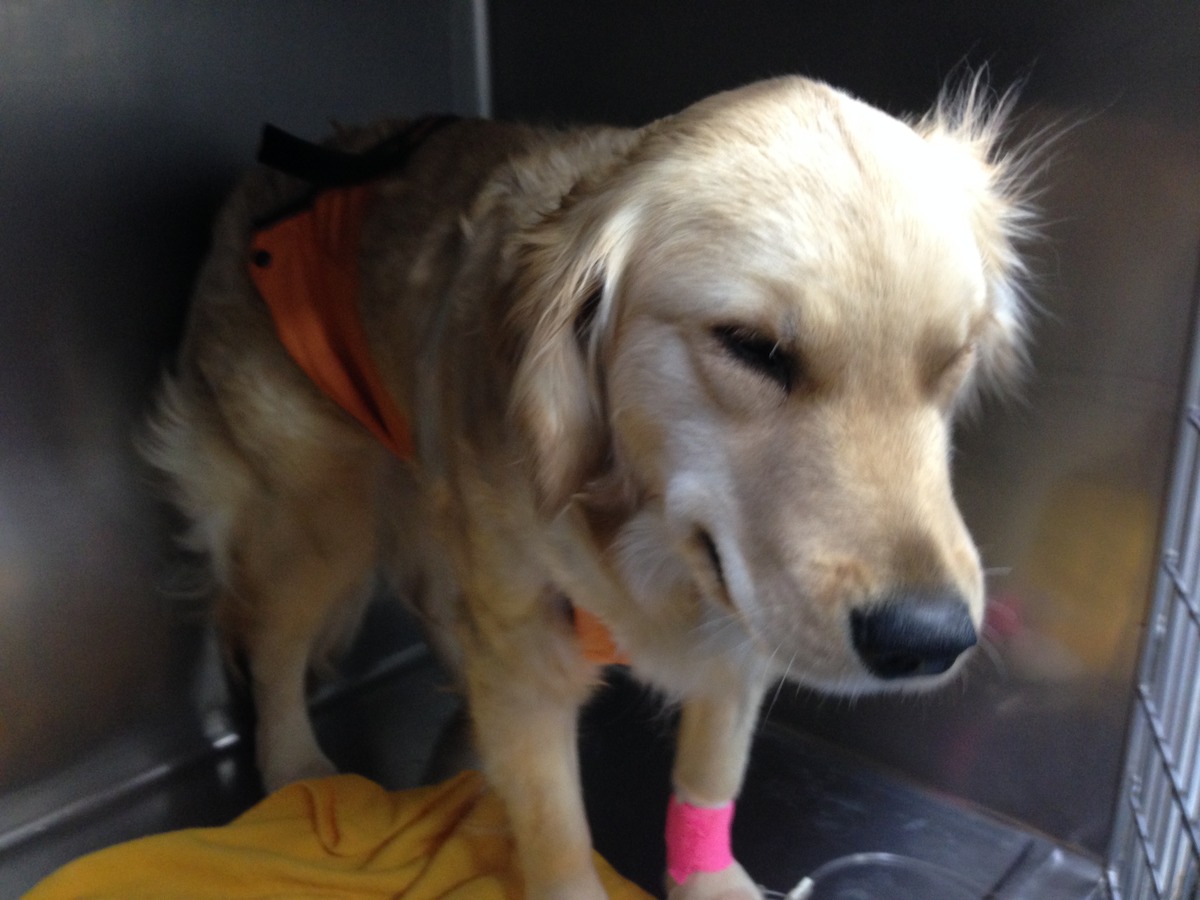

手術前の里芋ちゃん.すごくリラックスしてます.

手術後の里芋ちゃん.まだ少しボーッとしてます.

胃固定術について興味がある方はお気軽にお尋ね下さい。

また、もしも上記のような胃捻転が疑われる症状がみられた場合にはすぐにご連絡下さい。

猫のしっぽ

動物看護師の斉藤です。

今回は猫ちゃんのしっぽについてのお話しです。

皆さんのおうちの猫ちゃんの尻尾はどんなしっぽですか?

こんなふうに真っ直ぐ長いですか?

それとも少し短いでしょうか?

こんな風に曲がっているでしょうか?

日本ではしっぽが短かったり、曲がったりしている猫ちゃんはそんなに珍しくないと思います。

でも、猫のしっぽの形には地域差があって、海外ではしっぽが曲がったり短かったりするねこちゃんが珍しい地域もあるようです。

ご存知でしたか?

日本猫をもとに作られた猫種で「ジャパニーズ・ボブテイル」というのがいるのですが、この猫ちゃんはその名の通りしっぽが短いことが特徴です。

海外では人気があるのだそうです。

因みにうちの猫のしっぽは…

わかりますか?

ぐるんと輪っかになっているんですよ。

しっぽも個性豊かでかわいいですね。

動物の脳腫瘍

こんにちは。獣医師の金園です。

脳腫瘍は誰にとっても一大事です。

まさか、と思ってしまいますが、犬の脳腫瘍の発生率は人間よりも多いことが幾つかの研究で報告されており、残念ながら珍しい病気では無いという感触があります。

治療には様々な方法を慎重に選択しますが、最近の患者さんを2名ご紹介しましょう。

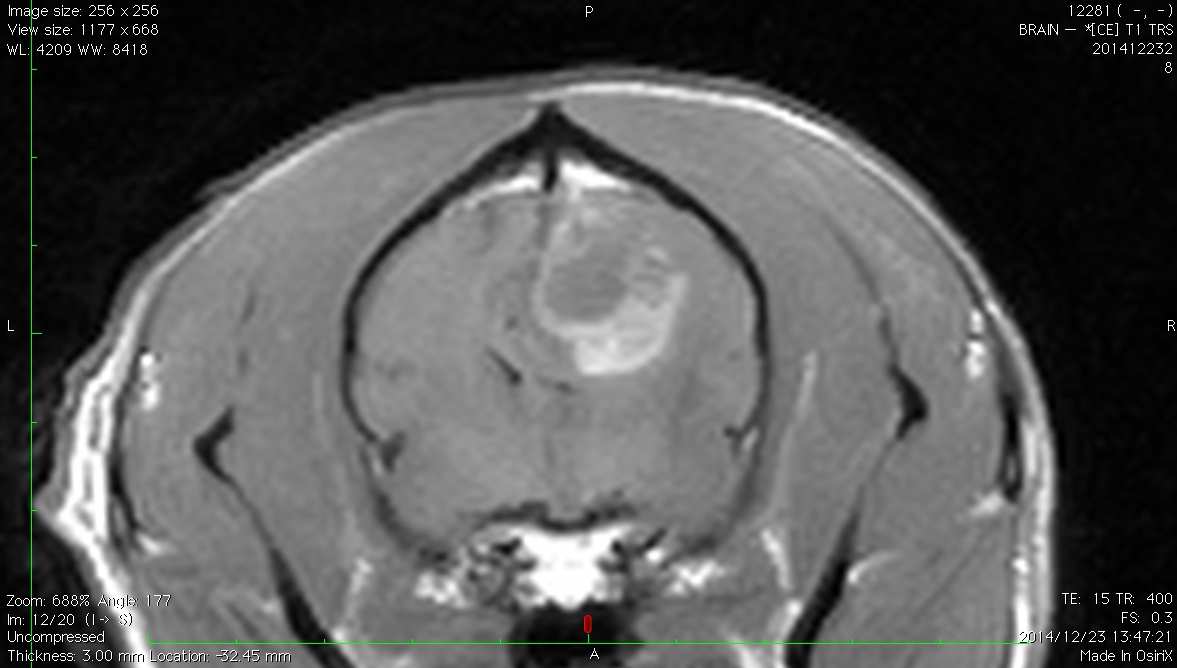

治療前

2回の抗がん治療後

御自宅での生活も順調で、体調も良く病気の症状もほとんど認められず元気に生活できているそうです。

治療はまだ続きますが、引き続き楽しい生活を続けて頂けるよう願っています。

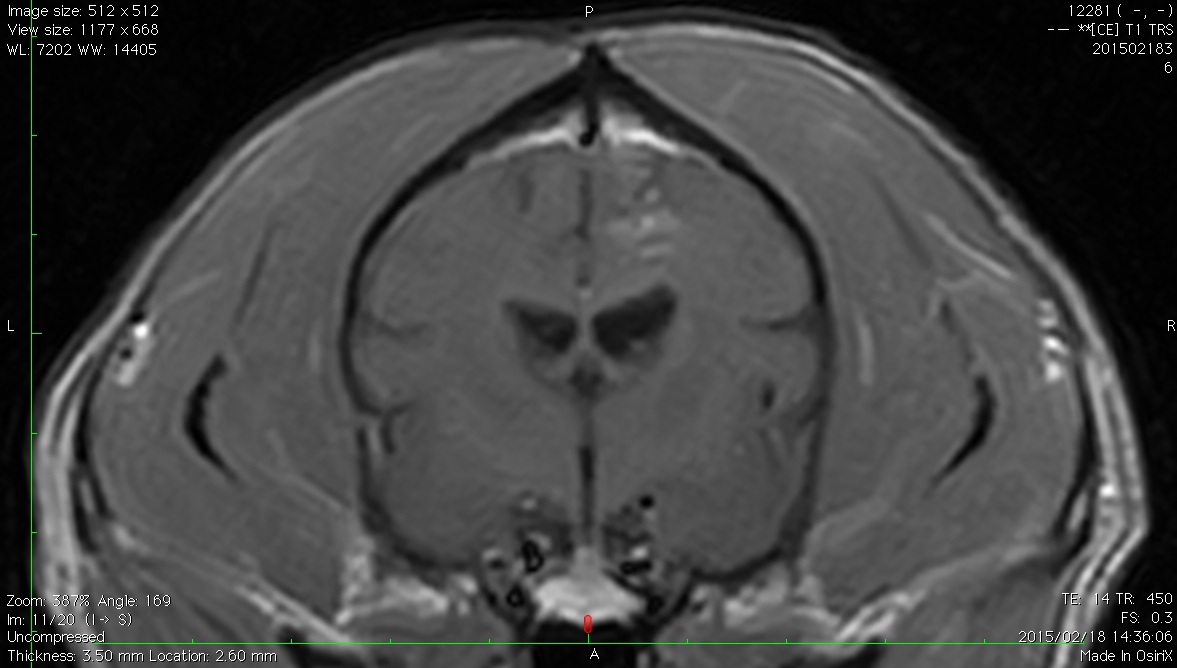

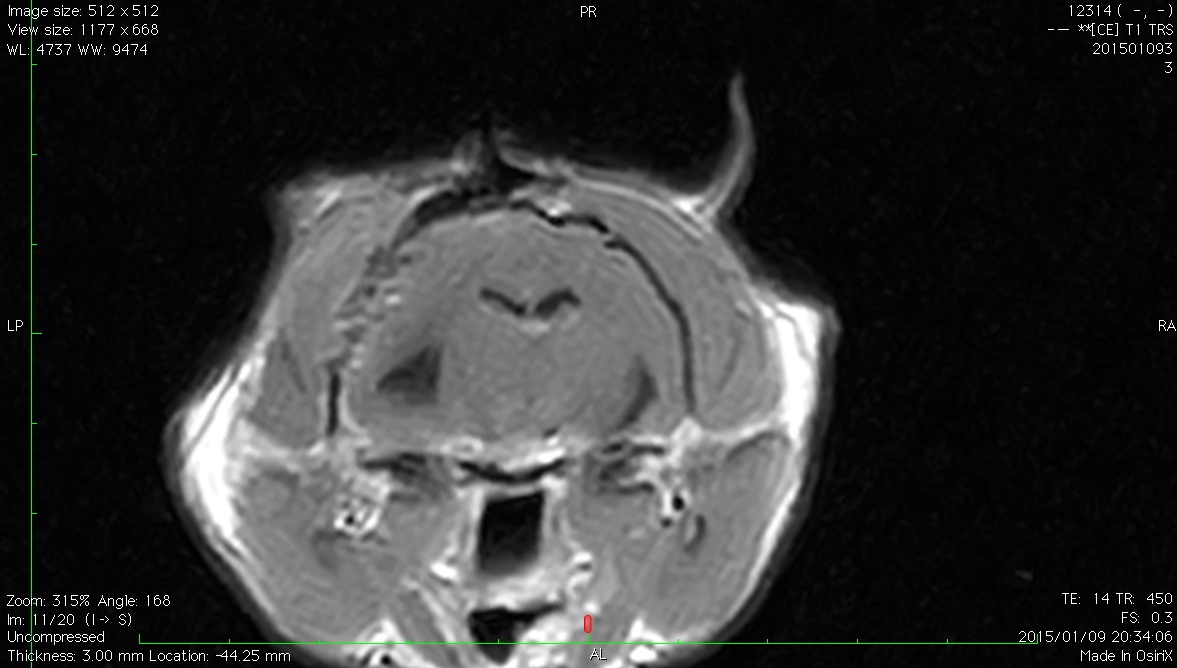

手術前

手術直後

術後経過も非常に順調で、手術翌日からご飯もよく食べ、陽気に歩き回っていました。

退院後の経過も順調で、また楽しく生活できていることがとても嬉しく思います。

動物の脳腫瘍、特に猫の脳腫瘍は「何となく元気が無い、食欲が無い」などの症状しか出ないことも多く、早期発見・早期治療がとても難しいですが、ひょっとしたら、という場合にはまずはかかりつけ医にご相談され、その後専門施設を受診されることをお勧めいたします。

供血犬デレクのその後

こんにちは。看護師の森下です。

今回は7月にもブログで紹介した供血犬デレクのその後を報告します。

2月でようやく1歳になりました!

前回のブログでも書きましたが、デレクは大人になって供血犬としての仕事ができるまでは、我が家で過ごしていました。スクスクと成長し、今は48キロくらいになりました。

3ヶ月の頃はこんな子犬でした。

5ヶ月はちょっと大きくなっています。

そして現在です

まだまだ子犬気分で突進してくるので、家具は壊れるし、私が転ぶこともしばしばあります…。

しかし私もデレクも少しずつお勉強をしながら、楽しく過ごせればと思っています。

今後は病院にいる時間も増えてくると思います。

我が家と病院の行き来をする予定なので、病院で見かけたときは声をかけてあげてください!

今後ともよろしくお願いします。

動物の整形外科手術の裏側

こんにちわ。

整形外科の福田です。

整形外科は骨や関節を治療する診療科ですが、他の外科と大きく異なるのは骨折や関節の動揺が治癒するまでの間、インプラントと呼ばれる金属のネジやプレート、溶けない強い糸などを体内に設置して支持することです。

インプラントを設置するためには様々な器具が必要になります。

例えば、ネジを骨に入れるのにも、パワードリル、ドリルビット(穴を開ける)、デプスケージ(深さを測る)、タップ(ねじ山を作る)、スクリュードライバー(ネジのドライバー)などが必要になります。

ですから、整形外科の手術を行う時は大量の器具が器具台の上に並んでいます。

また、我々は様々な大きさの動物を手術するので、常にたくさんのサイズの器具やインプラントを揃えておかなければなりません。

これらの器具は、非常に精密で、しかも我々が使用するには滅菌(細菌、ウィルス、微生物が器具にない状態)状態にしなければなりません。

これらの洗浄、数の確認、滅菌などの作業は非常に手間がかかるのですが、看護師さんがマニュアルに沿って行ってくれています。

手術というのは、外科医が一人いれば出来るものではありません。

助手や麻酔医、器具係、外回りなどはもちろんのこと、このような器具を管理してくれるスタッフが居るので成り立つのです。

皆さんが手術を受けられるときには、一人の獣医師しか会わないかもしれませんが、患者さんのために多くのスタッフが力を合わせていることを少し知っていただけると嬉しいです。

( ぼくはみんなを癒すスタッフだよ! by りゅうくん)

ある日のりゅうくん

こんにちは、受付の高橋です。

今日は、今までスタッフのブログにも何度か登場してきた、りゅうくんの1日を紹介します。

りゅうくんは、病院2階の医局で暮らしています。朝は、朝礼に参加します。

「朝ごはん、まだですか?」医局でひたすら待っています

お腹がいっぱいになり、寝ます。

スタッフの昼食時間、「そのパン分けてください。」じっと見てます。

夜ごはんまで退屈です。

「そろそろ夜ごはんですか?」また、ひたすら待ちます。

スタッフが帰る頃、「お休みなさい...」という振りをしつつ...

おもむろに立ち上がり、 「ビスケットください。」...スタッフ更衣室の扉の陰で待ち伏せしています。

もうおじいさんのりゅうくんですが、ドッグスクールに行く日は、とても生き生きして楽しそうです。

まだまだ元気でいてほしいと思います。

埼玉動物医療センターの一日

こんにちは、副院長の石川です。

先日、診察の合間に患者さんが「病院のブログ、楽しくみています。」と言って下さいました。

そう言って頂いたのはとてもうれしかったのですが、実は自分の順番が近づいてきていたので「どんなことを書けば楽しんでもらえるかな…」とほんの少しのプレッシャーも感じていました。

さて、このブログは当院のスタッフが順番に書いています。

過去のものを少し見返してみたのですが、動物病院のブログなのでやっぱり健康や病気に関わる話題が多いですね。

そこで今回は健康や病気とは直接関係の無い話にしてみました。テーマは「埼玉動物医療センターの一日」です。

埼玉動物医療センターの朝は、診療開始の9時よりもずっと前から始まっています。

まず早番のスタッフが出勤し、掃除や入院動物の治療の準備などを行っていきます。

そのうちに他のスタッフも続々と出勤し、入院動物の朝の治療や検査が進められます。

8時半にはスタッフがそろい、その日の予定の確認や当直のスタッフからの夜間の引き継ぎなどが行われます。

9時になると外来診療が始まり、病院の朝が本格的に忙しくなります。

診療時間中は外来診療と併行して、入院動物さんのケアや検査などが続けられます。

午前中の診療が12時に終わると、食事と少しの休憩がとれます。

午後もたくさんの仕事があるので束の間の休息といった感じです。

食事休憩が終わるとミーティングが行われます。

ミーティングでは入院している動物さんの状態をみんなで確認し、手術や検査の分担や調整、連絡事項の確認などをしています。

ミーティングが終わると手術、検査、入院患者のケアなど、各自が担当となった仕事をはじめます。

リハビリやトリミング、事務仕事などもこの時間に集中して行われています。

この時間帯には時々「お休みのところ申し訳ありませんが…」といってお電話を頂くことがあります。

午後の診療時間までは休み時間だと思われてのお気遣いでとてもうれしいのですが、実際はお休みしているわけではないんです。

4時半には午後の外来診療が始まります。

午前と同じように外来診療と入院動物のケアが進められます。

7時半に診療が終わり、入院動物の治療も終了するとその日の仕事が終了となります。

残った片付けなどを遅番のスタッフが担当して行います。

夜間は当直のスタッフが見回りを行ってお預かりしている動物に変わりがないかをみています。

また夜間の救急患者さんにも備えています。そして翌朝も同じように朝が始まります。

埼玉動物医療センターの一日をご紹介してみました。

如何でしたか?

今後もより良い獣医療を行えるようにスタッフみんなでがんばっていきますので、よろしくお願いします。

いつまでも元気に暮らすために(シニア犬・猫のリハビリテーション)

こんにちは。

リハビリテーション科担当の藤澤です。

さて、大事なご家族の動物たち。

高齢になると、どうして体力が落ちてしまったり、自分で歩くのが大変になってしまいがちです。

でも、出来ればいつまでも元気に暮らしたいですよね。

そのためにはやはり、日々の適度な運動を続けるということはとても有効です。

膝が痛いとか、股関節が痛いとか、その動物によって身体の状況はちがいますので、

この運動をやれば大丈夫!!!というのは、ここでは申し上げられませんが、

日々のお散歩や遊びを、ちょっとだけアレンジしてあげるだけでも運動量は増えます。

たとえば…

・いつものお散歩コースに坂道や階段を取り入れる

・アスファルトの道だけでなく、草がはえているところ、砂利のところ…など、ちょっと歩きにくい場所も取り入れる

・たまには後歩きしてみたり、ジグザグに歩いてみたり。

・おうちの中では、たとえばご飯の前に「お座り→立ち上がる」運動を習慣にする

など、改めて「運動するぞ!」というのではなく、日常生活にプラスしてあげるだけでも効果があります。

寒い時はお散歩が短くなるかもしれませんが、そんな時はおうちの中で遊びながら運動させてみてください。

もちろん、どこか体に痛みや不具合がある場合は無理しないようにしてくださいね。

楽ちんにできるペースでいいのです。

新病院に移転したら、リハビリテーション室も広くなります。

今は実施していませんが、病気や怪我の後の機能回復目的だけでなく、健康維持やダイエット目的の運動教室、マッサージ教室も時々やってみようかなと計画中です。

家族みんなの元気が一番ですね!

犬や猫のがんを早期発見するためには!

こんにちは、腫瘍科を担当しています院長の林宝です。

今回は、ご自宅でできるがんの早期発見方法について書きたいと思います。

皆さんご存知のようにがんは命を奪う恐ろしい病気です。

しかし、動物のがんの治療は年々進歩しており、完治できるがんも増えてきているのも事実です。

がんを治すには、なんといっても大切なのが早期発見です。

同じがんでも発見時期によって完治率が大きく変わってくるのです。

1.とにかく良く体中を触ってあげる事

病院で身体検査を受け頂く事でがんを発見できる事もありますが、実は身体検査はご自宅の方が詳しくできます。

どうしても動物は診察台の上では緊張や興奮をしてしまう事が多いですが、ご自宅でリラックスしている時はゆっくり、じっくり触る事が可能です。

専門知識がなくても皮膚や体の表面にできたできものは毎日触っていれば小さな物でも気づける事が多いと思います。

<背中に発生した皮膚肥満細胞腫>

2.発見しにくい場所

がんがよくできるのに発見しにくい場所があります。

ひとつが口の中にできる口腔内腫瘍です。特に殆どのワンちゃんは、病院では口の中をじっくりは見せてくれません。

ご自宅でリラックして口を開けている時に覗き込むようにして下さい。2つ目が肛門周囲の腫瘍です。肛門の周りにも腫瘍は頻繁にできますし、肛門嚢(におい袋)にもがんができる事は珍しくありません。

お尻の穴なんて普段見ないところですが、注意して見て、触ってあげて下さい。

3つ目が耳の内側です。ここにも腫瘍ができますのでよく見てあげて下さい。

それから雄犬の精巣も高齢でがんになる事があります。精巣も触ってあげて下さい。

<身体検査で発見された口腔内腫瘍>

<肛門嚢アポクリン腺癌>

<耳の内側に発生した肥満細胞腫>

3.リンパ節を触ってみましょう

体の表面にあるリンパ節の位置を覚えて頂き、触ってみて下さい。

犬と猫で最も多いがんであるリンパ腫を早期に発見できるかもしれません。

<体表リンパ節(犬も猫も基本的に同じです)>

4.鼻血が出たら直ぐに病院へ

動物は人と違って滅多な事では鼻血が出ません。

くしゃみが続いたり、1回でも鼻血が出たら鼻腔内腫瘍の可能性がありますので直ぐにご相談ください。

犬や猫の糖尿病

あけましておめでとうございます、獣医師の姉川です。

年末年始はいかが過ごされたでしょうか。

私はお正月に食べ過ぎて体重や血糖値が気になるところです。

ご自身の体重や血糖値を気にしている方は多いと思いますが、実は動物でも大事なことなんです。

肥満については先月のブログに書いてあるので、今回は血糖値と関係のある糖尿病について紹介しようと思います。

人間でも有名な糖尿病ですが、その名の通り血糖値が上がり過ぎておしっこに糖分が出てくる病気です。

血糖値を下げる働きのある「インスリン」という物質を作っている臓器である膵臓の異常や肥満、遺伝など色々な原因で起こります。

そして、どんな子でもなる可能性のある病気です。

糖尿病になることで感染しやすくなったり、眼や腎臓に異常が出たり、病気の進行により昏睡状態になってしまうこともありますので、早めの診断・治療が大切です。

・・・と、怖い病気でもある糖尿病ですが、治療により多くの子が元気に生活することができます。

病院で糖尿病と診断された場合は、インスリンを注射して血糖値を下げてあげることで糖尿病をコントロールしていきます。

また、女の子の場合は避妊手術をしてホルモンの影響を減らしてあげればコントロールしやすくなることもあります。

糖尿病の子は水を飲む量やおしっこの量が目に見えて増えますので、ご家族で気づかれる方もいるのではと思います。

おうちのわんちゃんねこちゃんで思い当たることがありましたら、いつでも相談にいらしてください。

けいれん発作が起きたときの対処法

こんにちは、獣医師の鵜飼です。

年の瀬ですね、2014年も残り1週間となりましたが、みなさんいかがお過ごしでしょうか。

今回は、けいれん発作が起きたときの対処法をお話したいと思います。

けいれん発作は緊急として昼夜問わず病院へ運ばれてくることが多いものの一つであり、この年末年始にもご経験される方もいらっしゃると思います。

まず、人と同じように犬でも猫でも起きます。

見慣れていない方が全身性のけいれん発作を見るとパニックになってしまうこともしばしばあるかと思います。

原因として、大脳皮質と言われる大脳表面の皺の部分に障害が生じると発生すると考えられています。つまり、根本的な原因が何にせよ、大脳皮質が障害を受けると生じます

*脳自体の障害:特発性てんかん(一般的に”てんかん”と言われているもの)、 脳炎、脳腫瘍、脳梗塞など

*脳以外の障害:血液成分の異常、肝臓疾患など

これらの疾患はどれであっても同じようなけいれん発作を起こすので、原因の病気を診断して治療していく必要があります。

では、本題のご自宅・外出先でけいれん発作が起こったらどうするか。

・顔の周りは絶対に触らない

・周囲にある、ぶつかると危ないものをどける

・けいれん発作の時間を測る、動画に撮る

・止まった後、犬・猫の状態をしっかり見る

・群発発作、重責発作(下記に説明)になれば、昼夜問わず病院へ

一般に、けいれん発作は脳が過剰な興奮状態にあります。そのため、止めようとして抱っこしたり、必死に呼びかけたりしても、残念ながら止まりません。

けいれん発作中は意識が消失していることがほとんどなため、抱っこする際に手を噛まれたりするケースが多いです。噛む力も無意識であるため非常に強く危険です。

また、抱っこした腕から落ちてしまう危険もあります。

では、そのままにしておくのか?

多くの場合けいれん発作自体は2-3分、長くても5分以内に自然に止まります。

そのため、止めようと抱っこするのではなく、周囲のぶつかると危険なものをどけることが大事です。

また、けいれん発作の時間を測り、携帯などで動画を撮ることが今後病院へ来院したときの診断・治療の一助となります。

けいれんには様々なタイプがあり、口頭での説明では獣医師にうまく伝わらないことが度々あります。

動画があれば、一見ですべて伝わりますので、ぜひ活用してください。

そしてけいれん発作が終わった後も犬・猫の様子をしっかり見てあげてください。

いつもと同じように戻っているのであれば、焦って病院へ連れて行く必要はありません。

夜間であれば、翌日以降の診察に行かれることをお勧めします。しかし、ぐったりしていたり、呼びかけにも反応しない、以下のような状態であれば、すぐに病院へ連絡してください。

・群発発作:1日に発作が2回以上、何度も起こす場

・重責発作:発作の時間が5分以上続く、または1回目の発作が終わった後、意識が戻らない(呼びかけに反応しない)まま、2回目の発作が起きる

上記の場合は、けいれん発作の緊急事態ですので、早めに病院へご連絡ください。

年末年始にご家族の犬ちゃん・猫ちゃんにけいれん発作が起きないことを祈っています。

犬や猫の肥満について

こんにちは、獣医師の下田です。

寒い季節になりました。

犬の散歩もなかなか気が進まない気温が続いています。

こんな季節なので、今回は肥満について少し考えてみましょう。

そもそもなぜ太ってはいけないか?それは太る(または太るような食生活を送る)ことによって病気になる可能性を高めることもあるからです。

例えば、

・短頭種とよばれる鼻の短い犬種(フレンチブルドックやパグなど)は太ると、呼吸困難になるリスクが上がります。

・太っている猫ちゃんが急にご飯を食べなくなると、肝臓の病気になってしまう可能性が高くなります。

・太ってしまう様な食生活を続けることで肝臓などの内臓に影響を与えたりします

・いざ緊急手術を行わなければいけない状態になった時、標準体型の子よりも麻酔の危険性が高くなってしまうこともあります。

このような可能性を考えて日頃から体重管理を気にしてあげるのはとても大切です。

そのためには適度な運動、適切な量の食事を心がけましょう。

自分のわんちゃん、猫ちゃんが適切な体型にあるのかどうかということが分からない場合は一度病院で獣医師に健康診断してもらうことをお勧めします。

獣医師はその犬種の体重・触った感触(肉付き)などから体型をスコアで表し体重だけでなく適切に評価する様に心がけています。

犬種によっても必要な運動量が大分違うので、今の体型は適切か?食事量や運動量はどうしたらいいのか?などの相談ができると思います。

12月も半分過ぎ、これからまだまだ寒くなります。わんちゃん、ねこちゃん、またそのご家族の健康を願っております。

勉強会

こんにちは、動物看護師の田辺です。

今回は11月のVTセミナーの様子をお伝えしたいと思います。

余談ですが、VT(=veterinary technician)とは私達、動物看護師を意味します。

今回は当院の獣医師である石川先生、森田先生、下田先生からそれぞれ

「猫の感染症」

「動物がなりやすい中毒」

「オペに使う麻酔器」

の話をしていただきました。

動物看護師向けの内容ですが、それ以外のスタッフも全員が参加しています。

獣医さん達から、教科書や本ではわからないことを話してもらったり、聞きたかったことを質問したり、情報を共有したりと、毎月行われるセミナーはとても勉強になります。

今、どんな顔していますか?

動物看護師の吉川です。

12月に入り、だんだんと寒くなってきましたね。

風邪は引いていませんか?

インフルエンザの予防接種はもうお済みですか?

飼い主様方も体調には十分気をつけてくださいね。

動物達も季節によっては体調を崩しやすい時期です。

最近、可愛い我が子の行動を観察していますか?

頭からしっぽまで触っていますか?

何か変化はありませんか?

年だから痩せてきたのかな…

お腹だけ張っている…

食欲が以前に比べて落ちた…

トイレに行く回数が増えた…

おしっこの色、うんちの形、臭いは?

咳をするようになったかも…。

ちょっとした意識で変化に気づけます。

少しでも疑問に思ったらお散歩のお友達に相談してみたり、病院に気軽に電話してみてくださいね。

その子の親は飼い主様だけですからね。

今、どんな顔してますか?

第35回動物臨床医学会年次大会

こんにちは、動物看護師の後藤です。

最近めっきり寒くなりましたね。

私は毎朝布団からでるのを躊躇いながら起きる日々が続いております。

私は11月14日、15日、16日と開催されていた第35回動物臨床医学会年次大会で口頭発表をしてきました。内容はご家庭でのリハビリテーションのやり方の指導やその説明についてです。

私自身、文書をつくるのも話すのも苦手としているので、とても苦労しました。しかし、なんとか無事に終わりとても良い経験になりました。

獣医療に関わる、獣医師、動物看護師、その他スタッフの多くはこういった学会などへ参加して、自分の考えや思い、そして研究などを発表、またそういった発表を聞き、情報を交換しています。さらに各専門の分野の話を聞くことで、それぞれがスキルアップを目指し努力しています。

私も今回の経験をいかして、より質の高い看護を皆様に提供できるよう頑張りたいと思います。

肛門腺のしぼりかた

こんにちは、動物看護師の田辺です。

ワンちゃん・猫ちゃんとお住まいの皆様、肛門腺のチェックはされていますか?

ワンちゃん・猫ちゃんのお尻には、肛門腺、肛門囊(のう)とも呼ばれる袋があり、ここから匂いの強い分泌物が出てきます。

肛門腺に溜まった分泌物を排便時に自然と出せる子もいますが、特に小型犬など定期的に絞ってあげないと出せない子も多いようです。

「お尻を床に擦りつけている」「お尻を気にしたり舐めたりする」このような時は肛門腺が溜まっているサインかもしれません。

肛門腺は、肛門の左右下に2つあります。

肛門を中心として4時と8時の位置と考えるとわかりやすいです。

しっぽを上に持ち上げて、自分の親指と人差し指でつまむようにし、下から上に持ち上げる感覚で搾り出すと、肛門からピュっと出てきます。

コツをつかめば簡単に絞り出せるようになると思うので、ぜひお家でもチェックしてあげてください。

肛門腺の色や臭いは様々で、茶色~黄色っぽかったり、固めでつぶつぶしていたり、サラサラの液状だったりします。

肛門腺はとても匂うので、絞り出すときに顔を近づけて覗かないようにしましょう。私はついつい覗き込んでしまい大変な目にあったことがあります。

また、固くなってしまいなかなかしぼり出せない子や、W・コーギーなどお尻が張り出している体型の子などは難しいので、獣医さんにお願いすることもあります。

肛門腺がつまってしまうと、炎症や破裂を起こすことがあります。肛門腺をチェックした時に痛がっているようでしたら無理をせず、ご来院の際に診てもらうようにしてください。