スタッフブログ

犬と猫の心拍数

こんにちは。

心臓病の診療を担当している獣医師の伊藤です。

今回は、「犬と猫の心拍数」についてのお話です。

最初に用語の説明をしておきますが、心拍数とは、

心臓が1分間に動く回数

を指します。

それでは、ここで問題です。

「あなたのお家の犬・猫の心拍数はいくつでしょうか?」

あてずっぽうでも良いので、ちょっと考えてみて下さい。

シンキングタイムです。

…

……

………

…………

はい、回答します。

興奮すると心臓は速く動き、落ち着くとゆっくりになるので、そもそも心拍数は一定じゃないんですが、動物病院で診察をしている時の心拍数をざっくりと言うと、

犬 120~180回/分

猫 180~240回/分

という感じです。

数字だけ見ても実感がわきづらいと思うので、ちょっと補足します。

ご存じのように、1分間は60秒ですので、

心臓が1秒間に1回動けば、心拍数60回/分

となります。

同様に考えて、

心臓が1秒間に2回動けば、心拍数120回/分

心臓が1秒間に3回動けば、心拍数180回/分

心臓が1秒間に4回動けば、心拍数240回/分

となります。

慣れない動物病院に来て大興奮して、「ガルルルル!!」とか「シャー!!」とか言っている犬猫の心拍数は180~240回/分くらいまで上がるんですが、その時は結構なスピードで心臓が動いているんだと分かります。

もちろん、リラックスできる自宅では、心拍数はもっと低くなります。

寝ていたら更に低くなります。

心拍数は動物の胸のあたり、動物がフセをした時に肘があたる部分に手を当てれば測れます。

良かったら、一度、おうちの子の心拍数を測ってみて下さいね。

先日のセミナー(神経科)

こんにちは。獣医師の鵜飼です。

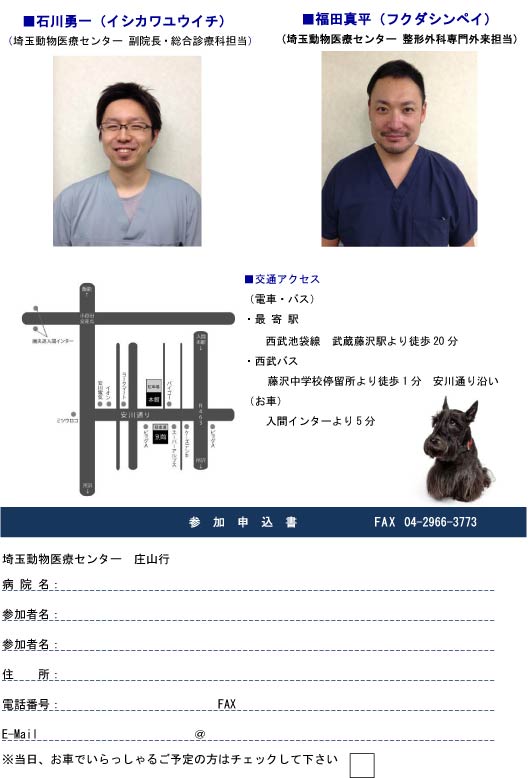

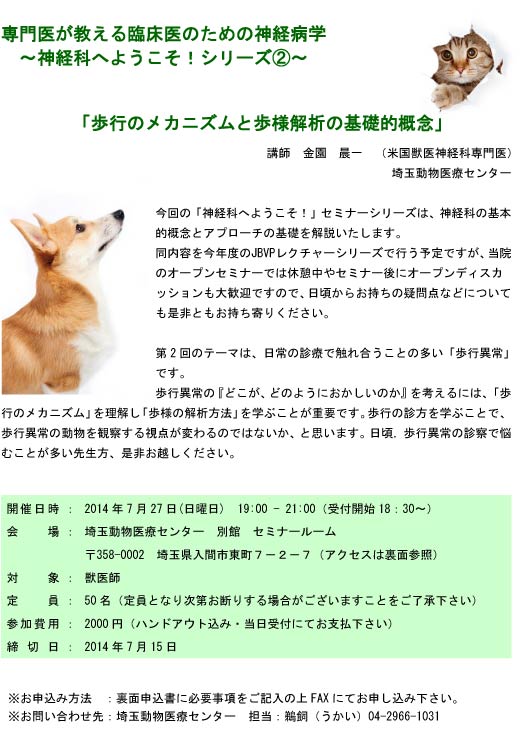

現在当院では、獣医師向けに定期的にオープンセミナーを実施しています。

内容としては、神経科、整形外科を各々2ヶ月に1度のペースでお送りしていますが、今後は循環器科のセミナーも開催する予定です。

さて、先日神経科担当の金園先生による6回にわたる神経病シリーズの第2回目が開催されました。

今回の内容は、日常の診療で触れ合うことが多い『歩様異常』に対する考え方・解析の仕方でした。

歩様異常がある動物たちに対して、専門医の視点からのアプローチ方法を学べてとても有意義な時間となりました。

9/7(日)に開催される第3回目のオープンセミナーがとても待ち遠しいです。

(第3回目の神経科セミナーのご案内は後日改めて。。)

もし神経科オープンセミナーに関して知りたい・聞きたいことがある獣医師の方々がおられましたらお電話(鵜飼まで)にてご連絡ください。

チワワで注意したい病気

こんにちは。獣医師の勝山です。

私は14歳の猫2匹、4歳のチワワ1匹と一緒に暮らしています。

そこで、今日はチワワで注意したい病気についてお話ししたいと思います。

☆角膜潰瘍

『角膜』とは、目の表面の膜のことで、『潰瘍』とは、傷のことをいいます。チワワや鼻の短い犬種(バグ、ベキニーズ、シーズー、ボストンテリアなど)のように目が出ているわんちゃんは、目に傷ができやすい犬種です。

傷ができると、涙や目やにが出たり、目の充血、目が開けられない、などの症状が出てきます。

重度になると、角膜に穴が開いてしまう事がありますが、その場合は早急な処置が必要になりますので、もし上記のような症状に気付いたら早めの受診をお勧めします。

☆膝蓋骨脱臼

膝蓋骨とは、膝のお皿のことをいいます。チワワのような小型犬(ポメラニアン、ヨークシャーテリア、トイプードルなど)は、膝蓋骨脱臼といって、膝のお皿がはずれる病気が起こりやすい犬種です。

外傷が原因のこともありますが、生まれつきもっていることが多いです。

膝のお皿が外れると、関節を痛めてしまったり、うまく足が伸ばせなくなったり、重度になると歩けなくなってしまうこともあります。

痛みが出ると、足を挙げて歩いたり、スキップするような歩き方になったりします。

しかし、常に症状がみられるとは限らないため、治ったと勘違いし様子をみてしまうことがあります。様子をみているうちに病気自体は進行してしまいます。

基本的には早期の手術が必要になります。

☆僧帽弁閉鎖不全症

心臓は4つのお部屋に分かれていますが、そのお部屋を区切っている扉の事を、弁といいます。

僧帽弁は、いくつかある弁のうちの一つです。

チワワなどの小型犬は、高齢になってくるとこの僧帽弁というところに異常が出て、血液の流れが悪くなってしまう僧帽弁閉鎖不全症になりやすいといわれています。

初期の症状は、咳がでたり、疲れやすくなったりします。重度になると呼吸困難を起こしたり、失神してしまうこともあります。

この病気は、聴診で発見することができますので、日頃から病院で健康チェックをするといいでしょう。

☆水頭症

水頭症とは、脳の中の脳室といわれるお水がたまっているところに、過剰なお水がたまってしまう病気です。

チワワの場合はうまれつきにもっていることがあります。

ボーッとしていたり、ふらつきがみられたり、目が見えなくなったり、けいれんを起こしたり、など様々な症状がありますが、水頭症があっても症状がみられないこともあります。

・・・などなど、色々な病気が挙げられます。

実はうちのチワワさんは水頭症をもっています。けいれん発作を起こす事があるため、けいれんを抑えるお薬を毎日飲んでいます。発作を起こすこと以外はとても元気なので、少し運動神経が悪いところは、この病気のせいではなく、私に似たのでは?と思っています。

けいれんを起こすと心配なので、いつも私と一緒に病院に出勤しています。入院室の一番上の犬舎にいますが、大きな犬をみたりすると吠えてしまいます。ご面会にいらしている方、うるさかったらごめんなさい。

犬舎では、かまってほしそうに上からみんなをみています

当院では、これらの病気を診てくれる、眼科、整形外科、循環器科、神経科の頼もしい先生方がいます。

もし、上記のような症状がみられる場合は、ご相談下さい。

判断がつかない場合はまず総合診療科へお越し下さい。

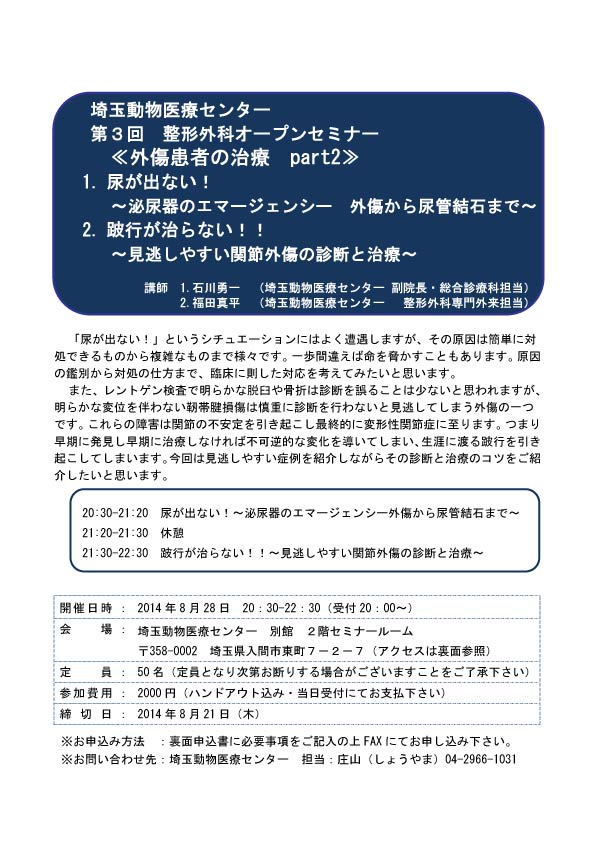

第3回 整形外科オープンセミナー開催のご案内

院内の猫たち

動物看護師の斉藤です。

今回は院内猫たちを紹介させていただこうと思います。

まずはじぞうくん。

とても美形だと思うのですがいかかでしょう?

犬でも猫でも誰とでも仲良くなれる優しいこです。

ジュゴンのぬいぐるみが大好きです。

次はしらすくん。

真っ白で青い目の綺麗なネコさんです。

とてもユニークな性格の持ち主です。

シャンプーしてもらいました。いいこです。

最後はじゃこ太くん。

抱っこしてもらうことが大好きな甘えん坊さんです。

お昼休みなど時間のある時にはみんなで医局で遊びます。

もちろん犬たちも一緒ですがみんな慣れているので平気です。

なかなか皆さんにお目にかかることはないかもしれませんが、時には供血猫としても頑張ってくれています。

もちろんスタッフを癒すという大事なお仕事もしっかりしてくれています。

米国獣医内科学学会

神経科の金園です。

先月にテネシー州ナッシュビルで開かれた、米国獣医内科学学会に出席してきました。

この学学会は毎年6月に全米各地を転々としながら開催されるもので規模がとても大きいのですが、今回の会場兼ホテルは、そんなものを軽く飲み込んでしまえそうな程巨大で、ホテルの中に街がありそうな感じでした。

同じ週末に丁度カントリーミュージックの全米一規模の大きな大会がナッシュビルで開かれており、ダウンタウンはカントリーミュージックに染まっていました。

(他のHPより転載)

全米・欧州から沢山の神経科医が集まり素晴らしい講演が盛りだくさんだったのは勿論のこと、懐かしい同僚や友達、恩師達との楽しい一時を過ごす事が出来て何よりでした。

また、今回はちょっと大切な物を受け取る事がもう一つの目的でした。

前年の専門医試験合格者達がこの1枚の紙を受け取りに行くのです。

無事に受け取って恩師らと共にお祝いをし、風邪を友達にうつして帰国致しました。

来年はインディアナ州のインディアナポリスですので、今から楽しみです。

高齢なわんちゃんの眼のケア

こんにちは、眼科を担当しております獣医師の中原です。

家を片付けていたら、昔愛犬に使っていたバギーが出てきました。

愛犬は16歳と長生きだったのですが、晩年は眼の病気を煩い、15歳の時、眼科専門医の小林先生に手術をしてもらいました。

その後は目薬が手放せなかったので、バギーで一緒に通勤していました。

さて、今回はそんな愛犬を思い出しながら、高齢なわんちゃんの眼のケアについてお話したいと思います。

高齢なわんちゃんを飼われている方で、最近眼の表面が白っぽい、涙が増えた、少し眼が赤いみたいと感じている方も多いのではないでしょうか?

高齢になってくると、心臓や腎臓など内蔵の病気が心配になると思いますが、身体の代謝が落ちることで、眼にも症状が出てくることが多くみられます。

また、年とともに瞬きをする回数が減ったり、涙の量が減ることで、眼が乾きやすくなってしまいます。

この写真は、17歳になるわんちゃんの眼の写真です。

眼の表面に、きらきらした白いものが見えると思います。

これは、身体の代謝が落ちることによって、カルシウムなどのミネラルが角膜の表面に沈着している状態です。

この部分の角膜は弱っており、傷ができやすく、また傷になると治りにくく、悪化しやすい部分です。

この写真も17歳のわんちゃんの眼なのですが、白い部分が少し剥がれて、傷(角膜潰瘍)ができています(緑色に染色されている部分が、傷ついているところです)。

高齢なわんちゃんは傷の治癒力も衰えており、悪化すると手術が必要になることもあるため、日頃から眼の傷を予防していくことが大切です。

日頃のケアとしては、まず保湿治療です。

ヒアルロン酸の目薬や眼軟膏を用いて、眼が乾かないようにしてあげます。

また、瞬きをあまりしていない子が多いので,人の手で瞬き運動を補助してあげるような、まぶたのマッサージを毎日してあげると良いでしょう。

私事ですが、数ヶ月後にはバギーに愛犬ではなく、赤ちゃんを乗せて歩く予定です。

来月から産休に入らせて頂くため、お休みの間、ご迷惑をお掛け致しますがよろしくお願い致します。

眼科診療については他のスタッフがサポート致しますので、お気軽にお問い合わせください。

獣医神経病学会

先日の7月5日、6日に第40回獣医神経病学会が開催され、それに参加してきました。獣医神経病学会は年に1回の大会が毎年行われていて、今年は札幌での開催でした。

今年の大会の目玉は金園先生による講演と、人医療の脳外科の先生による講演でした。

金園先生は日本人初の米国神経病専門医として、アメリカでの専門医制度と研究の専門だった変性性脊髄症についての講演をされました。

専門医制度については、専門医になるまでの過酷な生活をアメリカ仕込みのユーモアを交えて話されていました。

変性脊髄症についてはこれまでの研究の道のりと今後の展望を含めて話されました。

現段階では残念ながら治療法のない病気ですが、今後治療法がみつかることが望まれます。

他にも全国の神経病に精通した先生方が集まり、いろいろな発表と議論がかわされとても有意義な場でした。

来年の学会がもうすでに待ち遠しいです。

院内セミナー(獣医師)

こんにちは。獣医師の姉川です。

埼玉動物医療センターでは月に一度、学術顧問である織間先生をお招きしてケースカンファレンスを中心とした院内セミナーを行っています。

このセミナーではレントゲンやCTなどの画像を実際に織間先生にみていただきながら、診断のポイントや治療方針などの整理を行います。

博識な織間先生から教科書には載っていないようなことまで教えて頂ける、スタッフにとって非常に貴重な機会です。

写真はセミナーのワンシーンです。みんなメモを取りながら熱心に話を聞いています。

供血犬たち

こんにちは。動物看護師の森下です。

今回私は、当院の供血犬について紹介させていただこうと思います。

前回もブログで登場した、黒ラブラドールの男の子『りゅうくん』です!

年齢はおじいちゃんですが、気分は子供の頃と変わらず、スタッフ達が連れてくる若い犬達に混ざって毎日遊んでいます。

最近は雷が苦手なようです。ごはんとおやつが大好きです!

そしてグレートデンの女の子『かるまちゃん』です!

この子も年齢はおばあちゃんですが、やはり気分は子供です。

そして体重は50キロ近くありますが、自分は小型犬くらいのサイズだと思っているようです。

最近は暑いので室内での運動を頑張っています!

そして今年から新たに仲間入りした子を紹介します。

ロットワイラーの男の子『デレク』です!

まだ5ヵ月の子犬ですが、26キロとすくすく成長しています。

成犬になるまでは供血しないので、今は私の家で過ごしています。

なんでも楽しいらしく、いたずらばかりしています。なかなか落ち着きません。なかなか疲れません。さすが子犬です。

成犬になると60キロ近くになる犬種なので、大きくなってコントロールができなくなると大変です。そのため、最近は訪問の訓練士さんに協力してもらい、私とデレクはお勉強を始めました。私の指示の出し方がおかしければ、デレクもできないので、私も正しくできるよう頑張ります。

他にも、スタッフが飼っている大型犬や、大型犬を飼ってらっしゃる患者様にもご協力いただいております。

冷たいタオルはいいね。

りゅう君

スクールでおすまし

かるまちゃん

供血犬一年生のロッティちゃん

大人になったら供血犬!デレク君

人の医療と同じように、動物でも『輸血』は必要になってきます。

そのためには健康な子達の協力が必要です。

しかし、大きな手術などが増えると血液が足りなくなることもあります。

当院では今も献血ボランティアを募集しております。

詳しい内容のお問い合わせ・ご質問等ございましたら、いつでも当院の獣医師にご相談ください。

整形外科担当の福田です。

埼玉動物医療センターでは、近隣の動物病院様にご参加いただける専門科の勉強会(オープンセミナー)を定期的に開催しています。

先日は整形外科外来を担当している私、福田が担当させていただきました。

通常講師は一人なのですが、今回は外傷治療をテーマに、副院長の石川先生にもお手伝いいただきました。

といいますのも、当院では外傷治療のような緊急対応はまず総合診療科で全身状態を確認されます。

交通事故や喧嘩などでの外傷は、命にかかわる問題、具体的には呼吸がうまく出来ていなかったり、おなかでの出血がないかなどを確認することが最優先されます。

そこで問題がなければ、骨や関節に異常がないかを精密検査してくことになります。

つまり、私の仕事は命に関わる問題がない、もしくは解決されてから始まるわけです。

このように埼玉動物医療センターでは、様々な専門科がチームで治療に取り組んでおります。

サッカーワールドカップ、日本は惜しくも敗退してしまいましたが、医療もサッカーのようにチームプレーが大事です。

埼玉動物医療センターでは、恐らくザッケローニが院長、金園先生が本田で、石川先生が遠藤、僕がウッチーというところでしょうか。

ご批判のメールは受け付けておりませんのであしからず。

オープンセミナーのお知らせ(神経科へようこそ!シリーズ2)

トリミング

こんにちは。

トリマーの鈴木です。

だんだん、暑くなってきてサマーカットにくるワンちゃんも増えています。

そのため、トリミングが混みあっていて大変ご迷惑をおかけしております。

こちらはトイプードルのあんちゃんです。

あんちゃんは、とてもお利口さんで私がトリマーになったばかりの頃から練習台となってくれました。

お尻にハートをいれてみたり、カラーリングしてみたり色々協力してくれました。

おばあちゃんになった今でも、頑張ってトリミングにきてくれてます。

今回はお耳のタッセルをハート形、お尻にハート、Anと名前いれてみました。名前を入れるのは初めての試みだったためあまりうまくいかず・・・。

10年以上トリミングをさせてもらったあんちゃんのトリミングをできるのも来月が最後となってしまいました。

私事ですが、7月で退職することになりました。

時が経つのも早いもので埼玉動物医療センターのスタッフになって十数年…。

トリミングでご指名を頂いたり、名前や顔を覚えて頂き多くの飼い主様、ワンちゃん・ネコちゃん達に感謝しております。

今の自分があるのも、皆様のおかげだと思っています。長い間、本当にありがとうございました。

埼玉動物医療センターでは色々出会いがありました。

こちらの愛猫、愛犬も勤務したことがきっかけで出会いました。

お昼休みはスタッフ達の愛犬が医局で遊でいます。

みんな仲良し。奇跡の1枚だったので載せてみました。

あと、私がここにいるのもあと少しですが最後まで頑張りますのでよろしくお願いいたします。

ちょっと珍しい同伴出勤?

トリミング室の前を通った時、窓から覗く鳥カゴに気付いた方もいらっしゃると思います。

「トリミング室に何故インコが???」と質問された方もいらっしゃいますが、スタッフのペットです。

トリミング室に犬や猫がいても、ドライヤーの音がしても平常心の強者です。

ラズリちゃんは声をかけると寄ってきますが、直ぐに自分の世界に入ります。

カゴの中にある沢山のおもちゃで器用に遊びます。(一見、おもちゃに紛れて本人がわからない時があります。)

また、お喋りも上手で色々喋ります。

スタッフの名前も喋ることができます。(残念ながら飼い主の名前は喋りません。)

そして、トリミング室での放鳥タイム!

人も犬も猫も、怖がりません。(むしろ狙ってきます。)

少しの間、楽しく遊んでから帰宅します。

以上、見ていて飽きない可愛いラズリちゃんをご紹介しました。

カルマちゃんもドッグスクール

はじめまして。わたし、林宝カルマちゃん。グレートデーンっていう犬種。かっこいい?

おうちは病院。おとうさん(院長)とササミとビスケットが大好き。

雨はきらい。だって身体が濡れちゃでしょ。だから今の季節はちょっと苦手。

ずっと供血犬としてがんばっていたけれど、すっかりおばあちゃんになっちゃって、おとうさんと屋上に遊びに行く時、階段・・・上手に上れなくなっちゃったの。ずっと立っているとすぐ疲れちゃうし。

だからおとうさんがリハビリの先生に「かるまちゃんをよろしくー」って頼んでくれて、秋から運動をスタート。週に一回、ラブラドールのりゅう君と同じマエダドッグスクールにもGO !!

車に乗って、レッツゴー☆

アジリティの道具を使って筋トレ。

よいしょ。よいしょ。

あら。けっこう大変ね。

登れたよ!!

トレーナーさんが笑顔で応援してくれるから頑張る。ご褒美ちょうだーい。

スクールのわんちゃんベム君と。

わたし、他のわんちゃん見るとワンワンしちゃうから、仲良しする練習中

表彰台・・・あれば乗っちゃうよね。

えっへん。

かるちゃん、いちばーん。

おやつもらってるの。

スラローム・・・

棒の間を通るのは怖いなあ。。

こわいよー。

ささみ、ちょうだいよー。

えいっ! 大急ぎで通過!!

キューブサーチ

くんくん・・・くんくん・・・

おやつ入っているかなー?

入っていたら「おすわり」して待つ約束。あるかなー。あると思うんだけど・・・。わくわく。。

ぷはー。 お外で飲むお水は最高!

大きいしおばあちゃんだから、特に熱中症に気をつけなくちゃ。石川先生のアドバイス通り、暑くない時間に休憩しながら運動して、ちゃんと水分補給・・・っと。 スクールは楽しいな!

毎日の運動と、週に1度のお楽しみスクールのおかげで、階段もちゃーんとのぼれるようになりました!!

暑いシーズンも、がんばって元気にのりきるよー。

またねー!!

犬も熱中症にご用心

こんにちは、副院長の石川です。

関東でも梅雨入りし、どんよりした天気が続いていますね。

気温もずいぶんと上がってきて、夏が近づいてきたって感じがします。

自分は寒いのが苦手なので夏のほうが好きなのですが、あんまりにも暑いのにはまいってしまいます。

インドで最高気温47.8℃を記録したというのがニュースになっていましたが、ちょっと想像もつかない気温ですね。

さて、今日は熱中症の話です。

人の熱中症は毎年ニュースにもなっていますが、亡くなるかたも依然多いようです。

人と同じように動物でも熱中症があるんです。

特に犬で多いので、ここでは犬の熱中症の話をしたいと思います。

熱中症をすごく簡単に言うと『暑さが原因で具合が悪くなってしまうこと』です。

では暑さだけがすべての原因かというと、それだけではありません。

水分不足、過剰な運動、過剰な興奮、年齢、持病の有無なども大きく関係してきます。

対処が遅れたり、重症化すると命の危険を伴うとても怖い病気です。

ですが、熱中症はほとんどの場合で予防が可能です。

その予防は誰にかかっているかというと、ほかでもない飼い主さんです。

飼い主さんが熱中症の危険性を十分に理解しておくことがとても重要なのです。

熱中症は『なりやすい犬の特徴』と『なりやすい状況』を理解しておくこと予防のポイントがよくわかります。

まず『熱中症になりやすい犬の特徴』を挙げてみます。

□鼻の短い犬種(パグやブルドッグなどのいわゆる短頭種)

□体格の大きい犬・太っている犬

□毛の量がとても多い犬

□子犬や老犬

□すぐに興奮する性格

□持病を持っている(特に心臓・呼吸器の病気、腎臓病、糖尿病など)

これらに当てはまる場合は、特に熱中症については気をつけてあげる必要があります。

次に『熱中症になりやすい状況』です。

- なりやすい時期がある

実は真夏の「暑い日が続くころ」よりも、初夏の「急に暑くなってきたころ」のほうが熱中症の発生は多いと言われています。これは体が暑さに慣れていないせいです。「まだ真夏じゃないから大丈夫」という安心はできません。GWが明けた頃から熱中症への注意は始まります。

- 暑い時間帯の散歩

夏のアスファルトはとても熱くなり、最高で60℃になることもあります。特に犬の体は人よりも地面に近いところにあるため、この影響を強くうけます。暑い季節の散歩は、できるだけ朝早くか夕方日が落ちてからに行くようにするといいでしょう。

- 家の中・車の中

密閉された家の中や車の中は温度が上がりやすいです。特に暑い時期の車の中はすぐに温度があがります。エアコンがついていなければ50℃以上に上がりますし、窓を開けていても40℃以上になります。「少しの間なら大丈夫」というのも危険です。5〜10分で警戒域の温度に上がりますので、暑い時期の「エアコン無しの車の中に置いて行く」ことは絶対にしないようにしましょう。部屋の中も同じように閉め切られていればとても暑くなりますので、必要に応じてエアコンを利用しましょう。

- ドッグラン

ドッグランは犬にとってとても楽しいところです。楽しくなれば運動量も多くなり、体も暑くなります。暑い時間は避け適度な休憩を入れながら、十分に水分をとらせてあげましょう。

- 水分不足

体の水分が不足(脱水状態)すると、体に熱がこもりやすくなります。暑い時期は特に水分をきらさないようにしましょう。人のように塩分は必要ないので、普通の水で大丈夫です。

いかがでしょうか?どういう時に熱中症になりやすいのか、すこしご理解できたでしょうか?

熱中症はすべての犬で注意しなければいけないことですが、特に『なりやすい犬』を『なりやすい状況』に置かないようにする注意が必要です。

もちろん、もし熱中症になってしまったら、とにかく早い治療が大事です。「暑かったかも」という状況で愛犬の具合が悪くなったら、すぐに動物病院へ連絡し、適切な治療ができるようにして下さい。

みんなで“熱中症ゼロ”を目指しましょう。

勉強会(リハビリテーション科)

こんにちは。リハビリテーション科担当 理学療法士(C.C.R.P.)の藤澤由紀子です。

このブログはスタッフ全員で順番に書いていきますので、色々な内容になっていくと思います。

どうかお楽しみに!

リハビリテーション科では、定期的にリハスタッフの勉強会を行っています。

業務終了後の夜間の勉強会ですが、院長からの夕飯の差し入れを食べて、皆頑張っています!

各種座学はもちろんですが、治療手技等の練習も行いますし、動物の動作や歩行の観察・分析なども行っていきます。

そして当施設外でのリハビリに関する学会・セミナーに参加したメンバーは、他のメンバーにここでその内容を伝達講習します。

今日はその一場面を切り取ってご紹介いたします

獣医師の鵜飼先生から講義

たまたま開催場所がリハビリ室だったので、バランスボールが椅子代わり。

触診を習っています。真剣です。

ビーグルちゃんは、写真右の看護師のわんちゃん「かるた君」です。

神経学的テストの練習。

白っぽいラブラドールは私の愛犬「ロッティちゃん」。供血犬です。

こちらは手技の練習会。講師は私。

ここでもかるた君がんばってます。

ご褒美のビスケットが大好き!!

まだパピーのロットワイラー「デレク君」。大好きな家族でもある看護師にマッサージされてうっとり。赤ちゃんだから、更にやさしくやさしく。

元気いっぱい「栗王(クリオ)君」。1才になったばかり。走り回りたい気持ちとマッサージの気持ちよさの間で葛藤中?

リハビリテーションは、きちんと評価して、問題点をみつけ、目標をたてながらプログラムを組みますが、ご自宅でやっていただく練習もとても大事になります。

ですが、ご家族のライフスタイルや条件等によって、ご自宅で可能なリハビリテーションプログラムの実行方法や、実施可能な時間というものはそれぞれ異なります。

ですから、ご家庭でいかに無理なく、確実にやっていただける方法をご提案できるか・・・という事を意識しながら日々勉強・練習しています!

はじめまして!僕、りゅう君

こんにちは。

リハビリテーション科担当 理学療法士の藤澤です。

今日は埼玉動物医療センターで暮らしている、ずっと供血犬としてがんばってきてくれた「りゅう君」のご紹介をします。

りゅう君は、ごはんが大・大・大好きな、11歳のぽっちゃり黒ラブおじいちゃん。

もっともっとおじいちゃんになっても、ずーっと元気でいるために、週に一度狭山市のドッグスクールにお邪魔して運動をしています。

広い場所で季節を感じながら、楽しい「犬ライフ」満喫中。

今週はスラロームに挑戦!

熱中症にならないように、しっかり対策しながら楽しく運動できました。

右にすすんで…

かっこよくすり抜けるよ。

ぼく、上手にできたでしょ!

りゅう君をはじめ、当施設のスタッフ犬のトレーニングの様子は、これからもアップしていきます。

頑張るわんちゃん達を応援してくださいね!

人と同じで犬もシニア世代になると、若い頃より身体機能や運動能力が低下します。

そして、それぞれの犬で身体の状態は違いますので、「この運動をやっていれば絶対大丈夫!!」というものはありません。

それぞれの身体機能や運動能力、そしてご家族のライフスタイルや、犬の性格なども考慮した運動と運動量を選択して続けていくことが、犬の健康にもつながります。

リハビリテーションというと、運動機能の回復だったり、手術の後に行うイメージをお持ちの方もたくさんいらっしゃるかと存じますが、「予防のため」だったり「維持のため」に行うものもあります。

家族である愛犬の生活の質が上がることは、その他のご家族の方々の生活の質の向上にも関わることです。

リハビリテーション科では、動物たちの健康を維持するために、どんな運動をしたり、どんな風に過ごしたりすれば良いか等のご提案も致します。

お気軽に担当獣医師にご相談下さい。

ご挨拶(埼玉動物医療センター 院長 林宝謙治)

ご挨拶

埼玉動物医療センターのホームページをご覧の皆様、ありがとうございます。院長の林宝謙治と申します。

この度ホームページのリニューアルに伴いブログも開設致しましたのでご挨拶申し上げます。

当施設は、1997年2月7日に開業して今年で17年となりました。

開業当初はとにかく目の前の動物を治す事だけを考えてがむしゃらに診療をしていたように思います。

自分なりに努力してきたつもりですが、多くの失敗もしてきたと思います。同じ失敗を繰り返さないためにスタッフと協力し、話し合いながらここまでやってきたつもりです。

気がついたら2名で始めた病院が今ではスタッフが40名以上の大きな病院に成長していました。

昔は全ての診療を自分で診ていましたが。近年では、若いスタッフも育ち、専門診療も充実してきています。

整形外科、神経科、眼科、循環器科、皮膚科の専門診療を専門の獣医師に任せる事で私は腫瘍科に専念できるようになりました。

また、当施設の特徴は総合診療科の充実です。

総合診療科では一般内科、一般外科を中心とした各種診療を行っております。

健康診断や予防接種などの一般診療はもちろん、各専門診療科への窓口にもなります。

体調が悪いけど、どの診療科を受診すればいいのかわからない、専門診療科を受診するべきなのかわからない、などお困りの際はまずは総合診療科を受診していただけるといいと思います。

人間の病院でも最近は総合診療医の重要性が見直されてきていますが、動物でも同じだと思っています。

当施設では総合診療科が核となり、専門診療科と連携し診療を進めて行く事を目標にしています。

そしてもうひとつの特徴がリハビリテーション科です。

当施設のリハビリテーション科は、C.C.R.Pという米国テネシー大学の認定資格をもった獣医師と、同じくC.C.R.Pを取得しているリハビリテーションの専門家である理学療法士が核となり、評価と理論に裏打ちされたリハビリテーションの提供を行っています。

まだまだ発展途上の病院ではありますが、スタッフ一丸となってまた、ご紹介していただくホームドクターの皆様と協力しあいながら、動物とそのご家族のために努力を続けていく所存です。

私個人としては1頭でも多くのがんの動物を完治させるべく努力と勉強を続けていきたいと思っています。

現代社会において動物と人間の絆は非常に重要視されるようになっています。多くの人が一緒に暮らす動物をペットではなく、コンパニオンアニマル即ち家族の一員と考えるようになりました。

そのような考えから家族である動物ががんを患った際にも積極的に治療を考える人が増えているように思います。

自分の大切な家族ががんを宣告された時に、たとえ根治が望めないケースでもできる限り痛みや苦しみを少なくしてあげたいと願うのは当然の事です。

犬の約半数はがんで亡くなります。

猫の死因の3分の1ががんである事が疫学調査で明らかになっています。

我々臨床家にとって「がんは治らないから」とはもう決して言えない時代になったと思います。