その他

お家のわんちゃんねこちゃんや、まわりに少しぽっちゃりしている子はいませんか?

みなさんこんにちは。4月に入社した看護師の佐藤です。

今回は、

私はボクサー犬を2匹飼っているのですが、実は少し前まで1匹が太っていました!!! 病院に行っても、 丸いのも可愛いですが、 それまでは同居の2匹で喧嘩も多くあったのが減り、 おうちの子の体重・ 1枚目の白いボクサーのお腹‥パンパンです‥2枚目は体重が落ち

供血犬デレクのお話

こんにちは。看護師の森下です。

7月に入り、むし暑い日が多くなってきました。みなさん体調を崩したりはしてませんか?

今回は供血犬デレクのお話をしようと思います。

今までもブログで数回紹介してきましたが、デレクは当院の供血犬として活躍中のロットワイラーの男の子です。

供血の出番がないときは私の家で過ごしています。

今年の2月で2歳になりました。

体重は60キロになり、すっかり大きく育ちました。

でも相変わらず、気分は子犬。テンションが高くなると、周りを気にせず大はしゃぎ…。

狭い家なので狭いサークルの中にいますが、気にせず大はしゃぎです。

サークルごと移動して、近くにある家具を壊してみたり、サークルを壊してみたり。デレクが来てから、現在のサークルは3個目です。

いつまでも子犬の気分のままのデレクですが最近はブームがあるようです。

毎朝、私が起床するとデレクも動き始めます。

我が家には10歳になる猫もいるのですが、猫も動き始めます。

そしてデレクは自分のサークルの前を通る猫を見て、遊びたそうにします。

しかし猫は無視をします。

しばらくすると、サークルから1メートルほど離れた所に猫が座り始めます。

デレクには決して届かない位置です。

デレクも座り始めます。そして30分ほど、にらめっこが続きます。

私はそのまま出勤の時間になるため、その後はわかりませんが、この行動ほぼ毎日やっています。

おそらくお互いに楽しんでいて、実は仲良しなのかもしれません。

そしてもうひとつのブームは、仰向けで寝ることです。

子犬のときからよくやっていて、今でも仰向けで寝るのが好きなようです。

すっかり熟睡している証拠なんだなと思っています。

そんなデレクは病院には定期的に供血で来たり、ワクチン等の予防で来ていることがあります。

見かけたときはぜひ声をかけてあげてください。

猫ちゃんの食器について

初めまして、

4月に入社した動物看護師の田中です。

本日は猫ちゃんの食器についてお話しします。

みなさんの猫ちゃんはどんな食器でごはんを食べていますか?

猫ちゃんはタイプによって食器の素材(陶器、ステンレス、プラスチック)や形状が変わってくると思います。

ごはんの食いつきが悪い、食が細いなどといった猫ちゃんと暮らしているご家族は、ごはんを変えるだけでなく食器の素材を工夫してみてはいかがでしょうか。

私の家の猫ちゃんは、食器を変えてからごはんの食べこぼしが無くなりました!

そして食器の位置を高くする事で楽な姿勢でご飯を食べられるようになりました。

食器の位置を高くする事で吐き戻しを軽減したり、高齢の猫ちゃんでは関節の負担の軽減にもつながります。

ぜひ、お家の猫ちゃんに合った食器を探してみてください。

写真は、ごはんを食べて毛づくろい中の我が家のメルちゃんです。

モニター面会について

受付の高橋です。

今回は、新病院でのモニターによる面会についてご紹介いたします。

以前のスタッフブログでもご紹介しましたが、入院中に安静が必要であったり、直接会うと興奮してしまう様な場合に、モニターで映像を見ていただくことがあります。

犬舎前にカメラを置き、それに映ったリアルタイムの映像をモニターで見ていただく方法です。

移転前の病院では受付カウンターにモニターが置いてあり、飼い主様にはその前に立って映像を見ていただくか、少し離れた椅子に座って見ていただくという形でした。

場所も狭く、時折前を横切るスタッフもいて、落ち着いて見ることができなかったと思います。

新病院ではモニターは別の部屋へ移動し、飼い主様にはその部屋で座ってゆっくりと映像を見ていただけるようになりました。

「動物が帰りたがってしまうので...」と、モニターでの面会を希望される飼い主様もいらっしゃいます。

直接の面会ではなく、モニターをご希望の場合は受付スタッフにお申し付けください。

最後に、

面会時間についてのご質問を多くいただきますが、外来の診察時間中になります。

受付時間は、am10:00~11:00,pm16:00~18:30です。

治療中であったり、すぐ準備できるスタッフがいない場合は、お待たせしてしまうこともあります。

ご迷惑をお掛けして申し訳ありませんが、ご理解の程、よろしくお願いいたします。

つばめが子育てしています。

リハビリテーション担当の藤澤です

実は・・・病院正面玄関に向かって右手(駐車場側)の柱のあたりで、つばめが子育てしています。

ご来院の折にはつばめの落とし物にご注意ください。

お家でできるワンちゃんのブラッシング

はじめまして、

4月に入社いたしましたトリマーの門沢です。

入社して早2ヶ月、だんだん慣れてきましたがまだまだわからないことがたくさんありますので、これからも勉強していきたいです。

今回は【お家でできるワンちゃんのブラッシング】をご紹介させていただきます!!

毛玉ができる前にスキンシップとして、ワンちゃんとのコミュニケーションの時間にブラッシングをしてあげてみてください!

☆用意するもの

・スリッカーブラシ(ソフト)

・コーム

・ブラッシングスプレー

☆始める前に…

皮膚の厚さは体の部位によって少しずつ違いますが、

人間の場合は約1.5~4mm程度(表皮+真皮)とされるのに対し、ワンちゃんはその3分の1~5分の1くらいの厚さしかないのです。

とても薄いので毛玉がある場合や皮膚に異変があるときは決して無理をせず、病院に相談してください。

☆持ち方

・スリッカー

親指、人差し指、中指の三本で力が入らないように、優しくもちます。

このときスリッカーのトゲトゲの方に人差し指、中指が銀色の方に親指がくるよう持ちます。

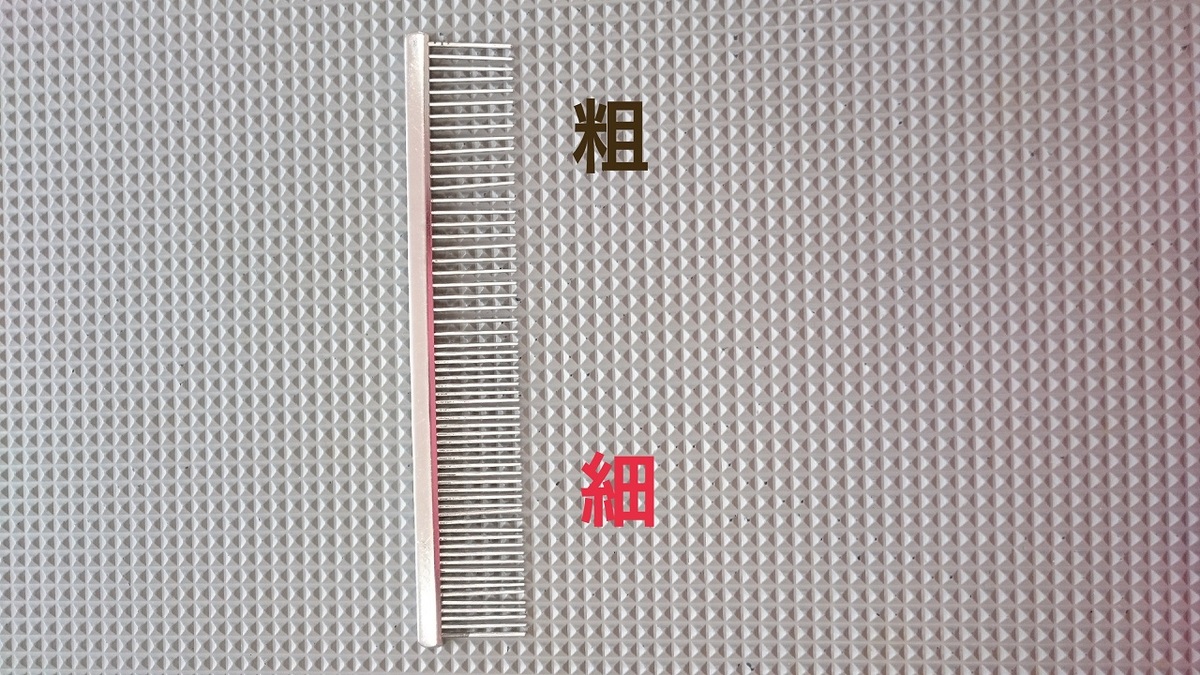

・コーム

親指、人差し指、中指で優しくもちます

☆やり方

ある程度の台の上で行います。

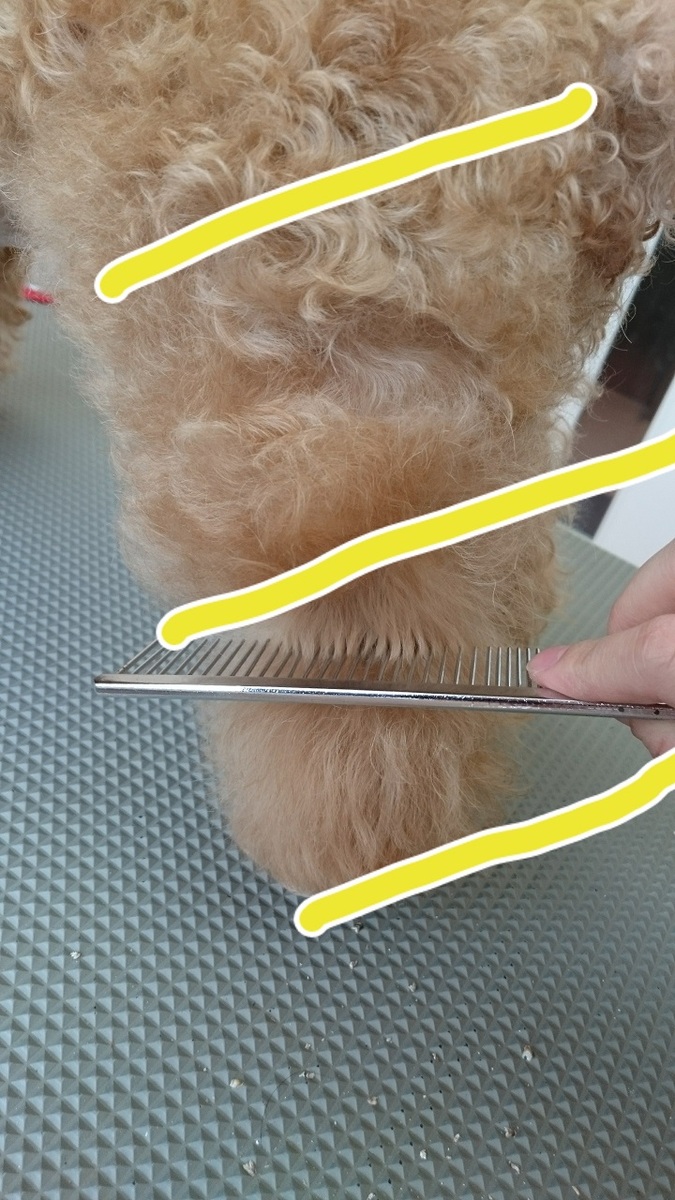

毛並みにならって、下から(毛先から)とかします。

まず、毛をわけて皮膚の確認をします。

今回の写真はプードルですがダックスや柴など他の犬種でも皮膚の確認は必ずしてください。

ブラッシングするところにブラッシングスプレーを遠くから吹きかけます

表面が湿っぽいくらいで大丈夫です

静電気を防いだり摩擦の軽減をしてくれます。

そして、使うのはスリッカー。

この部分を使うイメージです↓↓

皮膚に当たらないように叩くように毛をほぐしていく感じです!

引っ張ったら痛いので、引っかかるようならそこで優しく叩くように何度かスリッカーを動かしてみてください。

初めての場合は力加減をご自分の腕の内側あたりで試してみてください。

スリッカーが引っかかることなく通ったら、その部分をコームでとかします

(粗め→細め)

皮膚に対して直角に当てて優しくおろします。引っかかりがなくコームが通ったらOKです!

次にその少し上の毛をわけて繰り返していきます

左足…after 右足…before

同じように全身ブラッシングしてあげてください

お耳は特に皮膚が薄いので無理はしないでくださいね

☆ワンちゃんへ

頑張ってくれたご褒美に誉めてあげてください!

おやつをあげたりするのも最高のご褒美ですね!

ブラッシングをする

↓

ご褒美がもらえる

するとワンちゃんもストレスなく、ブラッシングを好きになってくれると思います‼

☆最後に…

毎日行うのが理想的ですが、一日おき、三日に1度、いや1週に1度でも効果があると思います。

ワンちゃんとの時間をこのように過ごしてみるのもいかがでしょうか?

文章だとなかなか伝わりづらいですね、わからないことなど

お気軽に当院のトリマーまでお声かけください。

気温の変化にご注意

こんにちは。 動物看護師の佐藤です。

最近暑くなったり寒くなったりする日々で、体調を崩される方も多いのではないでしょうか。

当院のスタッフも体調を崩すスタッフがいまして、気温の変化に気をつける毎日です。

そして、気温の変化に気をつけるのは私達だけではなく動物達も同じです。

特にこれからはワンちゃん・ネコちゃんの苦手な暑い季節がやってきます。

すでに入院室やペットホテルのお部屋では冷房をつけて室温の調節をしております。

見回りをしておりますと、寒い季節に比べてお水の減りが早く感じます。

お散歩に出してあげる時にはアスファルトが熱くなっていないか、よく注意しています。

アスファルトの上にしゃがんで見るとむっわとした熱気を感じます。

ワンちゃんの背の高さが、私 達がしゃがんだ時の高さとほぼ同じ位だとすると、私達が思っている以上に暑さを感じているの かもしれません。

お家でお留守番する時、車に乗せてあげる時にも、今日は暑くなるかな? お水はたりているか? 涼しい退避場所があるかな? と気にして見てあげて下さい。

私の家の猫ちゃんで板の間で涼む遙菜です。

狂犬病の予防

こんにちは、看護師の富沢です。

4月に入って環境が変わった方も多いのではないでしょうか⁇

当院でもスタッフが増え、とてもにぎやかになりました‼︎

さて今日は狂犬病についてお話ししたいと思います。わんちゃんを飼っているみなさんの手元にも、ハガキが届いている頃ではないでしょうか?

そもそも狂犬病とはどんな病気なのでしょう?

狂犬病とは哺乳類に感染する病気で、咬傷(噛みつかれた傷が原因)により伝染します。

発症してしまうと死亡率が100%ととても怖い病気で、発症後の治療法がありません。

しかし、年に一度予防のワクチンをうつことで防ぐ事ができます!

日本では1957年以降発生してはいませんが、これからも起こらないとは限らないのできちんと予防してあげましょう。

新緑の季節

こんにちは。

受付の安井です。

暖かい日が続いています。

もうすぐ新緑の季節、ワンちゃんとのお散歩もとても心地良い季節ですね。

皆さんはどの様なところでお散歩していますか?

いつも土の上を走り回らせてあげたいですが現状は難しく、どうしてもコンクリートの上を歩くだけになってしまいますね。

当院の出入口の横にはちょっとした芝生のスペースがあります。

走り回るのは難しいですが、ほっとひと息つける場所となっております。

水道やゴミ箱も完備していますので是非ご利用ください。

我が家の猫が病気になりました

こんにちは、受付の神宮です。

先日お花見に行きました。天気は曇りでしたが満開の桜が素晴らしかったです。

さて、私事ですが我が家の愛猫が病気になりました。最初は何がどうと言うわけではなく、なんとなく元気が無いような気がする…でした。

次にお水をよく飲み出し、排尿時にポチッとしたちょっとの血が砂につくようになりました。

検査の結果、多飲は慢性腎疾患、血尿は結石によるものでした。

まずはフードを療法食に変えました。

トイレはシステムトイレにし、シートは専用のものではなく犬用のおしっこシートにし、結石が尿道を塞いでいないか毎日尿の量や色をチェックしています。

今は元気にしていますが今後も体調管理はしっかり続けていきたいと思います。

愛猫愛犬の様子がいつもと違ったり何か変だとか、異変を感じたら健康チェックをしてあげてくださいね。

飼い主様と大切なご家族のより良い生活が長く送れるますように

「シニア犬の介護」をテーマに、第2回シニアセミナーを開催致しました

こんにちは、看護師の久松です

3月20日に「シニア犬の介護」をテーマに、第2回シニアセミナーを開催致しました。

今回も多くの方に参加して頂きました。

シニア犬の介護に大切な、食事・排泄・入浴・環境整備のポイントをお話ししました。

そして、今回は特別にPEPPYさんに介護グッズをお借りしたり、院内で使っているグッズを展示した、特別介護ブースを用意しました。

実際に、商品に触って確認できる機会は少ないので皆様に好評でした!

次回は「シニア犬のアンチエイジング」について運動を中心としたセミナーを行う予定です。

シニア期を長く元気に過ごすために、ご家族の皆さんがご自宅でできるマッサージ・ストレッチ・遊びなどを紹介したいと思っています。

詳細はまだ未定ですので、決まり次第またブログなどでお知らせしたいと思います。

次回もたくさんのかたのご参加をお待ちしています。

フードアドバイザーの資格を取得しました!

こんにちは。動物看護師の渡部です。

突然ですが、処方食を先生に指定され言われるがままにお家の子にあげているという方は多いのではないでしょうか?

腎臓が悪いから・・・尿結石があるから・・・太っているから・・・など、その子の状態に合わせて処方されていると思います。

しかし、実際にどのような効果があるのかは不明という方が多いと思います。

そこで当院では、何人かのスタッフがロイヤルカナンさん協力のもと処方食について勉強してきました。

先日ついに総合テストを終え、無事にフードアドバイザーの資格を取得しました!

栄養学や生理学などを基礎から学び、実際に処方食がどのような効果を期待して作られているものなのかなどを学んできました。

今回の資格はロイヤルカナンさんの処方食限定ですが・・・

お家の子に処方食をあげているけれど不明な点や不安な点があるという方はぜひ質問をしてみてはいかがでしょうか?

そして安心してお家のワンちゃんやネコちゃんにご飯をあげてください。

ロイヤルカナンさんのフードにはベッツプランと言って、ワンちゃんネコちゃんのライフスタイルに合わせたご飯も販売されています。

育ち盛りの子にはどのような食事をあげたらいいのか、どれくらいの量をあげたらよいのか、などの質問でも大丈夫です。

小さいころからご飯の管理をしていると肥満の予防にもなります。

動物看護師の多くはこの資格を取るために勉強をしています。

獣医さんに直接は聞けないな・・・という場合はぜひ看護師に声をかけて下さい。

皆さんのお力になれると思います。

ワンちゃんがネギを食べてしまった!

動物看護師の小山田です。

先日私の愛犬のコタロウがお鍋の長ネギを食べてしまいました。

本日はワンちゃんがネギを食べてしまった!…その時私が実際どうしたのかを書かせていただきます。

ご存知の方も多いかと思いますが、ネギはワンちゃんが食べると中毒を起こす物の一つです。

玉ねぎ・長ネギ・ニラなどにはワンちゃんの赤血球を壊す成分が入っています。生のネギはもちろん、加熱・調理してもダメです。

赤血球が壊れると貧血になってしまうことがあり、輸血が必要になる場合もあります。

おしっこの色が赤くなることもあります。

これは壊れた赤血球のヘモグロビンという成分が血液中に流れて、尿にその色が出てしまう為です。

ネギ中毒はネギを食べてすぐではなく、2~4日経ってから症状が出ます。

ネギを食べたあとで、元気がない・歯茎が白い・赤い尿が出るなどの症状が出たらネギ中毒かもしれません。

ネギを食べてしまった!と気づいたとき、まず病院に電話しました。この時、どのくらいの量をいつ頃食べたのかを伝えました。

相談の結果、ネギを吐かせる処置を行いました。

幸いなことに、この処置をしてすぐにネギを吐いてくれました。

しかしネギを食べてから少し時間が経っていたので、ネギの成分をいくらか吸収してる可能性がありました。

そのため3日後に貧血のチェックをすることになりました。

吐かせる処置を行った日は点滴と血液検査を行い帰宅しました。

再診までの間は、元気がなくなってないか、歯茎の色や尿の色を注意しながら様子を見ていました。

そして再診の日、血液検査で問題ないとの事でほっとしました。

今回のことでワンちゃんの誤食の怖さを再認識しました。

まだまだ元気に一緒にいたいから、これからはよりいっそう食べ物には気を付けていきたいと思います!

我が家の老犬たちの冬

こんにちは、看護師の佐々木です。

今月は、菜の花が咲くほど暖かかったり、冬らしく雪が降ったりと天気や気温の変化が大きく、週明けには西日本が大雪でニュースになってましたね。

病院の周りの雪もずいぶん溶けましたがまだ残っています。

我が家の高齢犬は、ひさしぶりの雪に楽しくなって興奮しているおばぁちゃんと決して外に出るのが嫌なわけではないのですが、玄関の戸を開けると途端に震え始めるおじいちゃんとちょっと対照的な2頭です。

昼間は暖かくても夜はまだ寒い日が続きます。

シニア期をむかえた子はもちろん、他のワンちゃんやネコちゃんの体調管理に気をつけてあげて下さい。

そして、飼い主の皆さんもかわいい愛犬愛猫のためにも体調に気をつけてくださいね。

おしるこ&力肉汁

こんにちは。

施設管理の中村です。

今日は寒かったので、スタッフのために炊き出しをして温まってもらいました。

メニューはおしること、甘いものが苦手な人のために、野菜とお肉たっぷり餅入り汁!!

お腹ぺこぺこスタッフたちは大喜び!!

大盛のおしるこペロリの上嶋先生

庄山先生、笑顔がこぼれています

もりもり食べて元気いっぱい

色々な首輪、胴輪

こんにちは。施設管理の中村です。

今回は私が持っている首輪や胴輪の一部を紹介します。

首輪や胴輪は、色々な種類があり、使う子のタイプや用途によって違います。

①首輪(平首輪)

よく見る普通の首輪です。

②チョークチェーン

しつけに使う事もあります。

リングが小さい物、大きい物があり、首が擦れてしまう子は大きい物がいいかもしれません。

③ハーフチョーク

名前の通り、引っ張ると半分だけ締まります。素材も色々です。

一番左は、「スパイク」と言って、内側に金具があるので引っ張ると食い込んで痛いです。

あまり普通の子にはお勧めしません。

一番右は、「ソフトハーフチョーク」と言って、スポンジクッション入りで柔らかいので、優しいです。

④イージーウォーク、ジェントルリーダー

引っ張りが強い子やしつけの為に使います。

⑤胴輪

ひものタイプ、服になっているタイプなど様々です。

その子その子にあった物を探してみて下さい。

私が持っている物はほんの一部ですが、少しでも参考になったら嬉しいです。

分離不安ご存知ですか?

獣医師の福島です。

これからクリスマスやお正月といった楽しいイベントが目白押しの季節。

ワンちゃんやネコちゃんにとってはお留守番が多くなる季節かもしれません。

ペットホテルをご利用になる方もいらっしゃると思います。

そこで皆さま、分離不安という言葉、ご存知ですか?

文字通り、ご家族の方が不在時に限定して起こる不安行動や生理的症状を表す病気のことです。

病気と言われると少しショックかもしれませんが、近年多くなってきていると言われています。

私の愛ニャンコ:よく寝ています。寝てるところしかとれないのです。

(ぽーちゃん)

(かえでちゃん)

(そらちゃんとお母さんのくるみちゃん)

具体的な症状としては、

不安徴候:

過剰に声をあげたり遠吠え

物を壊したりする破壊行動

トイレ以外での排泄

生理的症状:

嘔吐・下痢といった胃腸症状

食欲不振

震え

舐性皮膚炎(手や足の先を舐める)

が挙げられます。この症状は、ご家族の外出後30分以内に現れます。

原因として以下の事が挙げられます。

・お留守番の練習が出来ていない

・ご家族のライフスタイルの変化(例えばご家族が増えたり、お仕事を始めたりすること)

・外出時や帰宅時に過剰に愛情表現をする

(いってくるかるね、良い子にしててね、と声掛けしながらぎゅっと抱きしめるなど)

・早期分離

(母親や兄弟から早く離されて育った動物は不安定な性質になると言われています)

・ご家族との過度な愛着関係

(どこに行くにも一緒の場合、例えばトイレに行くときにもついてきたりする場合は要注意です。また、いつも家にいて外の刺激やご家族以外の人や動物と社会的関わりを持たないことも病因になります)

(りゅう君は子猫が大好きでお世話をしていました。)

治療として、

行動学的治療:

・ご家族の動物に対する接し方を見直す

・お留守番に慣らせる

など行動修正をしていく

薬物療法:行動修正と同時に実施(お薬だけでは治りません)が挙げられます。

分離不安についてお話ししてきましたが思い当たることありませんか?

皆様の大切なワンちゃん、ネコちゃんはお留守番中どのような状態ですか?

ストレスなくゆっくりできてご家族の帰りを良い子で待っていてくれてますか?

かけがえのないご家族の一員のワンちゃん、ネコちゃんとお互いストレスなく楽しく幸せに暮らせるようアドバイス出来たらと思っています。

この病気はなかなか認知されずらいと思いますが気になることがあればご相談ください。

これからの季節を楽しみましょう。

(やっぱり寝ています。ナイスショット!)

屋上からの景色は・・・

トリマーの鈴木です。

冬の晴れた日、加えて空気の澄んだ日は、屋上から富士山が綺麗に見えます。

大分、下の方まで雪化粧をした富士山です。

朝、富士山に会えると、パワーをもらえます。

夕日に染まる富士山です。

富士山に加えて、綺麗な夕焼けも、秩父の山々も、埼玉動物医療センターの屋上からは見ることができます。

こちらは6月の夕焼け空です。

この日の夕焼け空は、全国的にすごい空になっていたと、あとから友人が教えてくれました。

とても幻想的でした。

この辺りの地域の6月の日没は、18:40〜19:00位だったと記憶しています。

富士山撮影時の12月4日の日没は、16:10〜16:30位でした。

19:00までが定時の私は…。

サボってはいません!

私の趣味は一眼レフカメラです。

(いつまでも初心者)

カメラを始めてから、今まで以上に綺麗な景色に関心を持ち、空を眺めることが本当に多くなりました。

当院のブログをご覧になってくださっている患者様、患者様ではないけれど、見てくださっている皆様、

心に余裕がない時、悲しい時、憂鬱な時、ネガティブな感情に押し潰されそうな時…

綺麗な景色を眺めたり、空を見上げてみませんか?

果てしなく続いている景色を見ると、心が落ち着いてきます。

自然の神秘を感じます。

たまには、頭をからっぽにして空を見上げ、深呼吸してみるのもなかなかいいものです。

やすらぎと潤いの緑

受付の井澤です。

12月に入り、早いもので今年も残すところあと3週間余りとなりました。

外の空気が冷たく、日没時間がだんだんと早くなってきましたね。

冬場気になるのが、湿度が下がることによっておこる空気の乾燥です。

室内では暖房器具の使用等によって、より乾燥を実感することが多いかもしれません。

当院の待合室には数種類の観葉植物が設置されています。

モンステラ

ポトス

ベンジャミン

ドラセナ

観葉植物には目で見て楽しむリラックス効果や空気をきれいにする作用があるほかに、水分を蒸散させて空気を潤す作用もあります。

今ならどこかにサンタさんが隠れている木があるかも…

ご来院の際はぜひ待合室の植物にも目を向けてみてください。

猫の散歩

看護師の斉藤です。

今回は猫ちゃんの散歩のお話です。

“犬じゃないんだから、猫に散歩なんて…”と思う方もいらっしゃるかもしれませんね。

実際私も猫は家の中でゴロゴロしていればいいと思っていました。

しかし最近、我が家の猫達のケンカが絶えず、一匹がいつもイライラしているようになってしまいました。

どうしたものかと思い、気分転換になればと散歩に行ってみることにしたのですが外の空気や音がいい刺激になってくれたようで少し落ち着いたように感じます。

元々その子は、ドアが少しでも開いていれば飛び出して行ってしまうような子だったので、勝手にどこかに出掛けていってしまうより、時間や範囲を決めて目の届く安全な所で外の世界とのふれあいを楽しんでくれたらと思います。

散歩の利点はなんと言ってもストレス解消だと思います。

景色や匂いなど外にはたくさんの刺激があります。

しかし猫ちゃんの性格によっては散歩が好きでない子もいます。知らない場所でも物怖じしない子が散歩向きだと思います。

外に出るときは準備が必要です。

ハーネス、リードはもちろん、迷子札やノミ・ダニなど寄生虫の予防も大事です。

安全に気を付けて愛猫とのお散歩を楽しんでみてはいかがでしょうか?